SUMAÚMA agora está no WhatsApp: clique para seguir nosso canal

Juarez nasceu às avessas. Veio ao mundo com futuro antes mesmo de ter passado. Era 30 de janeiro de 1971, e o Brasil também andava às avessas. O país vivia os tempos mais sangrentos da ditadura empresarial-militar (1964-1985). O Nordeste, terra de seus pais, sofria o segundo ano de uma seca brutal. E chovia de forma incomum em Altamira, no Pará, para onde sua família tinha se mudado havia pouco. Naquela manhã, enquanto o calor pesava e o céu desabava, Maria da Glória Furtado de Araújo paria seu 11º filho – o primeiro deles na Amazônia.

Aquele bebê recém-desembarcado também era o primeiro, comemoravam os jornais da época, a nascer às margens da nova promessa de progresso da ditadura: a Transamazônica, uma estrada de 8 mil quilômetros planejada para rasgar a floresta ao meio. E como toda promessa precisa de uma boa propaganda para convencer, Juarez Furtado de Araújo logo se transformou em Juarez Transamazônico, o símbolo do projeto da ditadura para “a conquista deste gigantesco mundo verde”, como foi escrito na placa de solenidade de abertura das obras em Altamira, com a presença do general-ditador Emílio Garrastazu Médici.

“Benza-te Deus, Transamazônico!”, comemorava a construtora Queiroz Galvão em um anúncio de meia página na revista Realidade, uma das mais populares da época. Juarez, um bebê nu que ainda ensaiava os primeiros respiros de vida, aparecia em uma foto de cabeça para baixo ao lado da mensagem. A empresa, responsável por aquele trecho de obra que passava por Altamira, vendia ali o “primeiro menino a nascer naquele admirável mundo novo” que ajudava a “levantar dentro do maior espaço verde da terra. Onde só existiam matas. E lendas. O mito e o medo”. A vida-propaganda também foi celebrada pela imprensa. Quem abriu o Jornal do Commercio, de Manaus, no dia 31 de março deparou com sua mãe, Maria da Glória, embalando o filho, a imagem evocando a Maria mais famosa da Bíblia. “Nasce um menino na estrada da esperança”, anunciava o texto.

O nascimento de Juarez foi usado para legitimar a ideologia do ‘Brasil Grande’. Fotos: Reprodução da revista ‘Realidade’ e vídeo do Arquivo Nacional/YouTube

Apenas um mês antes de Juarez ganhar os holofotes, Maria da Glória, uma agricultora do Rio Grande do Norte, tinha deixado suas terras devastadas pela estiagem para embarcar rumo a uma nova vida com a família no Pará. Seguia a promessa do ditador-presidente Médici (1905-1985), que havia lançado um programa para levar milhares de agricultores sulistas e nordestinos para “colonizar” a maior floresta tropical do planeta. Eles receberiam áreas para plantar e apoio para ajudar a abrir aquela que seria a maior rodovia do país, ligando o Norte e o Nordeste do Brasil ao Peru e ao Equador.

Quando Juarez nasceu, os colonos recém-chegados ainda estavam eufóricos com aquela possibilidade de futuro. O chão que ali começava a ser pavimentado concretizava o encontro de dois Brasis: o da falta e da pobreza, que ficaria no passado, e o do progresso e do desenvolvimento, que começava a ganhar vida. Era no que acreditavam.

A Juarez lhe foi dada uma promessa de futuro. Mas o menino não poderia saber que aquele futuro era impossível. A Transamazônica expressava a ideologia dos militares: a floresta era corpo a ser usurpado, invadido, explorado e convertido em matérias-primas. Seus povos humanos, como os Indígenas, não eram considerados gente. Seus povos mais-que-humanos eram selvagens cujos corpos destroçados foram exibidos em fotografias ao lado de “heroicos pioneiros”. A maior floresta tropical do mundo, tanto quanto seus habitantes milenares, eram coisas a serem subjugadas.

Jornais e revistas da época exploravam a imagem de Juarez para justificar o projeto de destruição da floresta. Foto: Reprodução do ‘Jornal do Commercio’/D.A Press

O processo colonialista foi violento e dizimou muitas vidas. Em toda a Amazônia, estima-se que mais de 8 mil Indígenas tenham sido assassinados, parte deles na construção da Transamazônica. A estrada e seus travessões não puderam ser pavimentados em vários trechos, deixando-os intransitáveis. Transplantadas de suas geografias de origem, sem o prometido apoio da ditadura, muitas famílias tentaram apenas repetir o que faziam num clima e região radicalmente diferentes e foram condenadas à fome e à pobreza. Outras foram contaminadas pela propaganda oficial, amplificada pela imprensa, e se arriscaram a povoar o “deserto verde” mesmo sem nenhuma promessa de apoio oficial.

Não tardou para que a Transamazônica acabasse esquecida pelo governo e pela imprensa. E, com isso, apagaram-se os holofotes sobre Juarez Transamazônico, e ele deixou de ser notícia. Por décadas, pesquisadores, historiadores e jornalistas tentaram descobrir seu destino sem sucesso.

Até que ele virou ficção.

A ‘lenda viva’

Era início de 2024 quando a bióloga e escritora Nurit Bensusan decidiu lançar o livro As Sete Vidas de Juarez Transamazônico em Altamira. Curiosa com o destino do bebê-propaganda da ditadura, ela imaginava ao longo de 108 páginas como teria sido o real futuro dele. Na literatura de Nurit, Juarez virava matador, garimpeiro e chef de cozinha. Ela mal podia imaginar que, no dia em que apresentava ao mundo suas versões da história, a realidade também se apresentaria.

“Juarez Transamazônico, essa lenda viva! Eu sou o irmão dele”, anunciou uma voz no auditório do campus de Altamira da Universidade Federal do Pará, onde ocorria o lançamento do livro. Era Mair de Araújo, um fazendeiro de 59 anos. “Eu e ele temos muita coisa para contar!”

O silêncio tomou conta da sala por alguns segundos. Ninguém conseguiu esconder a perplexidade. Mas o susto logo foi interrompido por palmas. Naquele dia, a estrada e seu garoto-propaganda ganhavam uma chance de ser, pela primeira vez, protagonistas de suas histórias. Só que, se ao concreto falta vida para reclamar um destino, a Juarez sobra.

No lançamento do livro que imagina sete destinos para Transamazônico, a autora Nurit Bensusan (no centro) viu a realidade se materializar na presença de Mair (à dir.) e Radson, irmão e sobrinho de Juarez. Fotos: Arquivo pessoal e Editora Mil Folhas do IEB

2024 (maio): ‘Eu fui mesmo um menino importante’?

É 27 de maio de 2024. Juarez aguarda, sentado em uma das duas cadeiras de sua casa, a chegada de Francisco, um dos irmãos que o visitam com frequência. Localizada no final de uma pequena rua na cidade de São Tomé, interior do Rio Grande do Norte, a residência do menino do futuro é feita de cimento rachado, canos aparentes, divisórias sem portas, uma cozinha sem geladeira e uma pia sem balcão. Na sala, um vazio que só é interrompido por uma pequena mesa de cabeceira quebrada. Não serve de apoio para nada. No quarto, uma cama e um armário dividem o cômodo e não deixam espaço para circulação. Juarez parece confortável ali, com seus chinelos de dedos, bermuda jeans e camiseta preta. Não nasceu com vocação para grandes rodovias. Os irmãos até oferecem mais ajuda, mas ele gosta daquele espaço que ocupa, sozinho, na pequena cidade interiorana com cerca de 10 mil habitantes, de onde seus pais saíram na década de 1970 com uma promessa de futuro chamada Transamazônica e para onde retornaram, dois anos depois, com mais um filho no colo e a frustração no peito.

O garoto que nasceu sob holofotes hoje vive sozinho no interior do Rio Grande do Norte. Foto: Brenda Alcântara/SUMAÚMA

Diariamente, Juarez percorre a pé um trajeto de chão batido até chegar à propriedade de Juari, outro irmão, que tem algumas plantações. Leva cerca de uma hora para ir e outra para voltar. Costuma passar as tardes por ali cuidando de suas duas Éguas, Tiazinha e Tieta, e de um pequeno espaço da propriedade que lhe foi cedido para plantar feijão e milho. É o lugar, diz Francisco, onde o irmão aquieta a mente, se sente em paz. “Esse negócio de riqueza, de gente rica… eu não gosto muito, não. Eu gosto é de pessoas simples, pequenas como eu”, diz Juarez.

Ele nunca conseguiu trabalhar. Não sabe ler nem escrever e é parcialmente surdo. A audição foi perdida após um sarampo mal tratado no primeiro ano de vida – resultado da exposição às frequentes visitas de jornalistas e autoridades ao “bebê Transamazônico”, acredita a mãe. A escolaridade, que havia sido prometida por ministros e autoridades, nunca lhe foi proporcionada de forma adequada. As mudanças constantes da família por outras regiões do Brasil também não facilitaram ao menino uma educação completa.

A tranquilidade que Juarez encontra diariamente em meio à Natureza costuma dar lugar à angústia no fim do dia, quando retorna para casa, começa a mexer no celular e a remexer no passado. Há décadas, ele busca diferentes meios para entender qual foi, afinal, a sua história. “Como eu vim parar aqui? Por muito tempo escutei de papai que fui menino importante, mas, depois que cresci e quis saber mais, só me diziam para ‘deixar pra lá’, que ‘isso é coisa do passado’”, diz. “Me contaram também que os jornais da época anunciavam que eu tinha recebido um prêmio do governo, que papai tinha recebido uma propriedade com todo maquinário. Ninguém nunca viu nada disso. É por isso que fico caducando: o que é mentira e o que é verdade na minha história, na minha vida?” A voz embarga quando começa a recordar, mas Juarez tem o branco dos olhos naturalmente avermelhado, o que dificulta saber quando estão de fato vertendo dores.

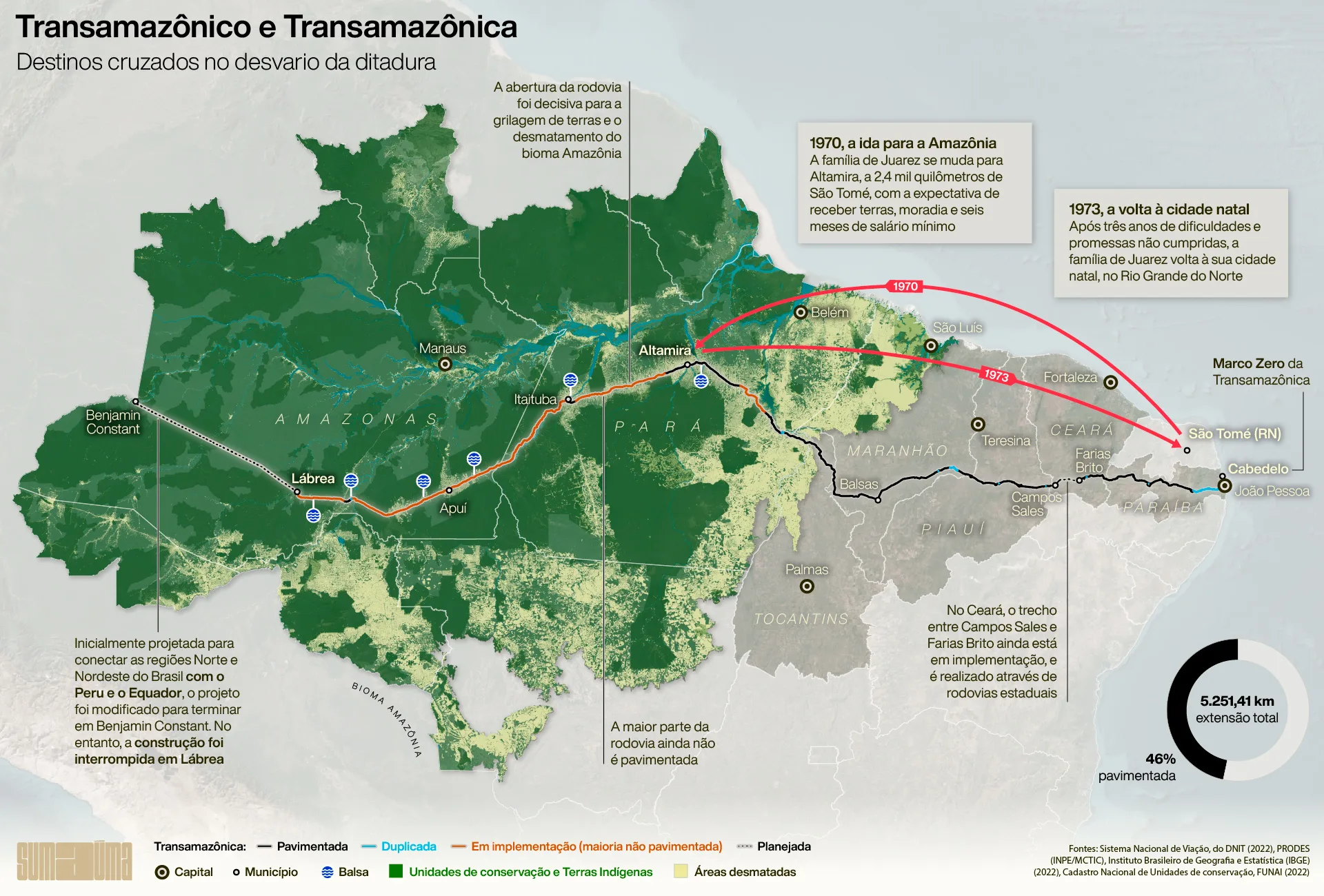

INFOGRÁFICO: ARIEL TONGLET

A dificuldade em conhecer o seu passado está também nas recordações que cada um traz da época, muitas vezes confusas e diluídas pelo passar dos anos. A família até guardava uma caixa com recortes de revistas e jornais daquele tempo, mas tudo foi perdido em uma das várias mudanças de casa ainda na década de 1970. “Ah, mas eu me lembro bem que lá era bom, todo mundo tinha tudo. Eu só não gostava do pium [mosquito também conhecido como “borrachudo” em outras partes do país], que tinha aos montes por lá. Médici foi uma bênção, foi um pai para nós”, conta Maria da Glória, a mãe de Juarez, que hoje tem 92 anos.

Suas recordações com frequência são desordenadas e imprecisas. Algumas acabam sendo reforçadas por Maria de Lourdes – a Lourdinha, uma das filhas, que tinha 18 anos na época e se afeiçoou ao lugar. Outras são corrigidas pelo filho Francisco, então com 8 anos. “A terra que nos deram lá não era muito boa, não. E não tinha água. Mamãe tinha que pedir para os vizinhos e caminhar em torno de 1 quilômetro por dia para trazer água para a gente. Lembro que ela sofreu muito lá”, contrapõe Francisco, hoje com 62 anos. “Mas foi bom, viu? Bom mesmo era aquele tempo”, retruca Lourdinha, com 72. Foi navegando nessas histórias, que por vezes construíam um passado feliz e por outras uma memória de sofrimento, que Juarez por décadas tentou montar o quebra-cabeça de sua infância. Até que veio a internet.

Uma nova frente de descobertas se abriu para ele há cerca de oito anos, quando começou a navegar por redes sociais e viu que poderia encontrar por ali mais informações sobre seu passado. Como não sabe ler, pediu ajuda a uma de suas filhas – fruto de um casamento que durou catorze anos. A menina, que mora em Natal, fez uma busca detalhada e passou a enviar ao pai mensagens de WhatsApp com cópias de páginas de jornais da época e outras referências que encontrou na web. A imagem de Juarez estampada na propaganda da Queiroz Galvão, recém-saído de dentro de sua mãe e ainda com o cordão umbilical preso ao corpo, nunca havia sido vista por ninguém da família. Tampouco se lembram de terem tirado a foto e autorizado seu uso – procurada, a construtora não quis falar sobre o assunto. Muito do que apareceu nessa busca pegou a família de surpresa, mas confirmou o que suspeitavam: antes mesmo de abrir os olhos, Juarez havia se tornado o protagonista daquele novo Brasil, o mesmo em que civis eram sequestrados, torturados e executados. O país em que o concreto importava mais que a Natureza. Em que o som das máquinas era mais desejado que o canto dos pássaros. Em que a vida do homem branco valia mais que a do Indígena – e o pasto, mais que a floresta. Mas isso eles só viriam a descobrir mais tarde.

“Eu tinha muita vontade de saber o que realmente aconteceu naquele tempo, entender por que, se fizeram um projeto tão grande e prometeram tanto, não fizeram nada pela minha família. Por que só me usaram? Eles mentiram? Eu fui mesmo um menino importante? E, afinal, você consegue descobrir em qual museu do Rio de Janeiro está minha roupa de batizado? Queria tanto ir lá para ver.”

A mãe, Maria da Glória, conta que o padrinho de Juarez era o ditador Emílio Garrastazu Médici, mas ele não apareceu no batizado

1970: O ‘pau do presidente’

Foi no governo Médici (1969-1974) que a Transamazônica começou a rasgar a floresta mais biodiversa do mundo. Era 9 de outubro de 1970, e o presidente se encontrava em Altamira, interior do Pará, para lançar oficialmente o início das obras da rodovia. Alguns trechos já estavam sendo abertos em outras regiões do bioma, mas para uma “obra faraônica” dessas – como diziam os jornais à época – era necessária uma inauguração à altura. Naquele dia, o ditador havia se juntado a uma comitiva de ministros, oficiais do governo e jornalistas em uma zona distante 7 quilômetros da cidade para comandar o grande evento de inauguração: a derrubada de uma Castanheira com mais de 50 metros de altura e a exibição de uma placa na qual se lia: “Nestas margens do Xingu, em plena selva amazônica, o Senhor Presidente da República dá início à construção da Transamazônica, numa arrancada histórica para conquista e colonização deste gigantesco mundo verde”. O local da placa virou um monumento conhecido até hoje como “pau do presidente”.

“Trago à Amazônia a confiança do governo e a confiança do povo em que a Transamazônica possa ser, afinal, o caminho do encontro de sua verdadeira vocação econômica e para fazer-se mais próxima e mais aberta ao trabalho dos brasileiros de todas as partes”, discursou Médici na cerimônia.

O ditador Médici, de terno preto e óculos escuros, chega ao local da inauguração do primeiro trecho da Transamazônica, em 1972. Ao lado, a placa que marca o início das obras. Fotos: Folhapress

A ideia de construir a rodovia surgira alguns meses antes, após uma viagem do presidente ao Nordeste do Brasil. Na época, a região estava sofrendo pela seca extrema e, segundo os registros oficiais, Médici achou que seria uma boa ideia deslocar milhares de famílias de agricultores empobrecidos do Norte e do Sul para “colonizar” a Amazônia, promovendo o desenvolvimento agropecuário da região a partir de núcleos construídos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) – as chamadas agrovilas. “Uma terra sem homens para homens sem terra” era o slogan do projeto, referindo-se a uma terra habitada havia décadas por Beiradeiros, séculos por Quilombolas e milênios por Indígenas. A ideia repetida exaustivamente de que a Amazônia era um grande vazio demográfico dava ao projeto do governo a legitimidade para defender que era preciso “Integrar para não entregar”.

Filme institucional da Presidência da República, divulgado pelo Arquivo Público Nacional, de 1970, mostra a derrubada de árvores para a construção da Rodovia Transamazônica. Ao final, o narrador diz: ‘Estradas, ocupação, riqueza e integração. Amazônia: desafio que, unidos, vamos vencer’. Foto: Reprodução YouTube/Arquivo Nacional

A meta do ditador era assentar 100 mil famílias, a maior parte no entorno de Altamira, município paraense que passou a ser chamado de “capital da Transamazônica”. O Incra repassaria ao chefe de cada família, além dos custos de deslocamento, um lote de 100 hectares, uma casa e um salário mínimo durante seis meses. Nos planos do governo: “75% dos colonos deveriam ser nordestinos e 25% dos estados do Sul; […] a cada 5 quilômetros haveria estradas vicinais, cortando a estrada principal; a cada 15 quilômetros haveria uma agrovila, com pequenos serviços e feiras para os produtores venderem seus produtos; a cada 50 quilômetros, uma agrópolis, com um centro médico e escolas […]; e a cada 100 quilômetros, uma cidade com hospitais e estruturas urbanas mais desenvolvidas”.

Da ideia à execução, tudo aconteceu muito rápido. Dias depois dessa viagem ao Nordeste, foi assinado o Decreto-lei nº 1.106, que criava o Programa de Integração Nacional (PIN), o principal instrumento da intervenção federal na Amazônia daquele período. Foi ele que deu a arrancada inicial da rodovia que pretendia conectar toda a Amazônia – mas que logo foi reduzida e nunca concluída.

Foi mais ou menos nesse mesmo período, entre agosto e outubro de 1970, que, a 2,4 mil quilômetros de Altamira, o pequeno agricultor Joaquim Félix de Araújo recebia, no centro de São Tomé, no Rio Grande do Norte, um convite inusitado: ser a dele uma das primeiras famílias nordestinas a colonizar o “inferno verde”, como os militares chamavam a Amazônia em propagandas da época. “Um pessoal da Ancar [a Associação Nordestina de Crédito e Assistência Rural] aqui do Rio Grande do Norte convidou o papai, perguntou se ele seria corajoso para ir para a Amazônia. Explicaram direitinho que ele ia receber 100 hectares de terra, salário mínimo por seis meses e mais um monte de coisas”, conta Francisco. Havia ainda a promessa de que os colonos receberiam financiamento do Banco do Brasil, principalmente para o cultivo de café e cacau, com prazo de oito anos para quitar a dívida.

Joaquim, então com 45 anos, ficou um pouco hesitante, mas assinou um documento em que manifestava interesse. Dono de uma pequena propriedade de uns 50 hectares nos arredores de São Tomé, ele sofria com a seca daquele ano e temia pela vida dos dez filhos – o 11º, Juarez, já estava na barriga da esposa, Maria da Glória Furtado de Araújo. Ela também não se mostrava muito confiante com a ideia da mudança, não queria ficar longe de sua mãe, já velha. Mas não deu nem tempo de pensarem muito no assunto.

Juarez visita a casa (à esq.) onde viveu com os pais (à dir.) em São Tomé, no Rio Grande do Norte. Fotos: Brenda Alcântara/SUMAÚMA e arquivo pessoal

Acontece que tudo, desde as promessas às famílias até a destruição da floresta para abrir o caminho, foi feito às pressas, sem nenhum laudo ambiental ou estudo de viabilidade econômica. Joaquim e a família foram pegos de surpresa no fim da tarde de 12 de dezembro de 1970, quando um carro do Incra estacionou na frente da casa deles avisando que era hora de embarcarem rumo a Natal, pois o avião para o Pará sairia na manhã seguinte. “Foi uma correria. Juntamos umas poucas roupas e fomos. A mala era um saco, e o cadeado era um nó. Nós e outras quatro famílias embarcamos rumo a Altamira”, relembra Maria da Glória.

A viagem demorou alguns dias: primeiro, foram de carro a Natal. De lá, pegaram um avião da Força Aérea Brasileira até Belém. Já na capital paraense, embarcaram num carro rumo a Altamira e, depois, por uma estrada de barro, até o assentamento montado às margens das obras da rodovia, distante uns 20 quilômetros da cidade. Quando chegaram lá, as casas que haviam sido prometidas nem estavam prontas. Passaram algumas semanas dividindo um barracão com os outros colonos recém-chegados, até finalmente serem encaminhados a uma gleba que continha uma casa de madeira pintada de branco e uma área já desmatada e pronta para o plantio. Não havia, ainda, nenhuma estrutura comunitária. Escola, posto de saúde e áreas de lazer ficavam a quilômetros de distância. A família nem se importou, já que as promessas futuras eram boas. Joaquim estava focado em plantar nos 100 hectares de uma terra que prometia ser fértil, as crianças começavam a se habituar ao ambiente e Maria da Glória aguardava a chegada de Juarez, ainda sem saber que ele seria recebido com pompa e circunstância pelos ministros dos Transportes do Brasil, Mário Andreazza, e da Alemanha, Georg Leber, que estava no país de visita. Vários jornais da época noticiaram aquele nascimento e as inúmeras visitas de autoridades que o menino recebeu nos primeiros meses. Antes mesmo de abrir os olhos, Juarez se tornou o protagonista daquele novo-velho Brasil.

Enquanto Transamazônico foi útil à ditadura, ministros e outras autoridades fizeram visitas à sua família. Foto: Reprodução do ‘Diário de Natal’/D.A Press

As visitas chegavam sem avisar. Eram integrantes do Incra, autoridades que aterrissavam na região para acompanhar as obras, jornalistas e médicos que precisavam garantir que o menino estivesse bem. “Parece que o segundo bebê a nascer ali morreu. Então eles queriam manter o meu irmão como símbolo do sucesso daquele projeto, usar ele como um chamariz para que outras famílias viessem colonizar”, recorda Francisco.

Juarez, com poucas semanas de vida, chegou a ser convidado a participar, junto com os pais, do Programa Flávio Cavalcanti, a principal atração com auditório do país, que era transmitido nos domingos à noite pela rede de TV Tupi. A família embarcou, animada, até Belém, mas de lá recebeu um comunicado dizendo que teria que retornar. A entrevista tinha sido cancelada e até hoje não se sabe o motivo. Em 1 de abril de 1971, quando o menino completava 2 meses, uma matéria no jornal Diário de Natal afirmava: “Pai, mãe e filhos vivem tranquilamente. Adoram a região”. Também assegurava que “acompanhavam com entusiasmo a passagem dos caminhões, das pesadas máquinas rodoviárias, dos aviões, dos trabalhadores, das autoridades”.

Maria da Glória, com Juarez no colo, e Joaquim (à sua direita) no aeroporto para gravar um programa de TV. Foto: Arquivo pessoal

Não era bem assim. A terra concedida a Joaquim era acidentada e ruim para o cultivo a que estavam habituados, o acesso à saúde ficava longe e, mesmo com o governo cumprindo com uma parcela do que havia prometido, muitos colonos não estavam satisfeitos. As lembranças de alguns dos irmãos de Juarez sobre as dificuldades que passaram na época coincidem com outros tantos relatos coletados posteriormente por jornalistas e pesquisadores.

Décadas mais tarde, outra face ainda mais obscura da Transamazônica era revelada. O volume II do relatório da Comissão Nacional da Verdade (CNV), publicado em 2014, detalhou como o projeto que dizia levar desenvolvimento e integração à Amazônia na verdade trazia consequências arrasadoras aos povos da floresta, que sofreram com a violência e o desmatamento e tiveram suas reações “duramente reprimidas pelos militares e enfrentadas com extrema violência pelos capangas dos novos empresários e fazendeiros ocupantes daquelas terras”. O documento mostra, ainda, que desde o início das obras mulheres Indígenas eram violentadas por trabalhadores e por funcionários da então Fundação Nacional do Índio, hoje Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a Funai, e que houve mortes em massa de diversas etnias por doenças trazidas à região pelo homem branco.

Joaquim talvez tenha começado a ficar incomodado quando percebeu alguns sinais daquelas práticas. “Um dia, um caboclo chamado Zé de Wilson se apresentou para o papai e explicou que parte da terra que o Incra havia demarcado para nossa família era, na verdade, os fundos da terra dele. Papai ficou muito chateado com aquilo, então pegou um dinheiro que tinha e pagou o homem. Não aceitava pegar terra dos outros daquele jeito. Não gostou do que havia sido feito”, lembra Francisco. As doenças que vitimaram tantos Indígenas logo bateram também na porta da casa de Joaquim. Ninguém tem certeza da origem do sarampo que quase levou Juarez à morte aos 8 meses de vida, mas a mãe desconfia que tanto a doença como o agravamento dela ocorreram pelas constantes visitas de autoridades e jornalistas. O quadro foi tão grave que a família decidiu batizar Juarez às pressas. Não queriam que o filho morresse pagão.

Da esq. para a dir., a escola onde Juarez foi batizado, em Altamira; a família levando o bebê para o batismo; e a certidão de nascimento. Fotos: Arquivo pessoal

1985: Médici, ‘seu padrinho de batismo, morreu’

“Juarez, escuta aqui, o seu padrinho de batismo morreu”, anunciou Maria da Glória ao filho em 9 de outubro de 1985. Ela estava sentada na sala da casa, em São Tomé, quando ouviu a notícia em um radinho de pilha. O locutor comunicava a morte do ditador Emílio Garrastazu Médici, aos 79 anos, vítima de insuficiência renal aguda e respiratória, devido a um acidente vascular cerebral (AVC). Ele morria exatamente no mesmo dia em que, quinze anos antes, derrubava uma Castanheira para comemorar o início das obras da Transamazônica. Juarez lembra que ficou confuso com a notícia. “Fiquei um pouco triste. Eu gostava de ver ele na televisão, dava um orgulho. Mas eu também não gostei muito da forma como fizeram as coisas com minha família. Se afastaram depois que conseguiram o que queriam. E eu nunca conheci meu padrinho pessoalmente”, diz Juarez.

Não foi por falta de oportunidade. Em 6 de outubro de 1971, enquanto o menino ardia em febre em decorrência do sarampo, Médici aterrissava em Altamira. Chegou a visitar alguns dos colonos, mas não foi à casa do menino que estava à beira da morte e que por tantos meses servira de propaganda da ditadura. Por razões que ninguém até hoje sabe explicar, ficou decidido naquela ocasião que Médici seria o padrinho de batismo do bebê Transamazônico. Mas ele não foi à cerimônia, que ocorreu uma semana depois daquela visita. A mãe quis apressar o batizado porque não sabia se o menino iria sobreviver. O batismo foi feito, então, pelo padre Corrado Falter na escola da região, inaugurada havia pouco tempo. Quem consta como padrinho no documento da igreja é Hudson Costa, um engenheiro que trabalhava por lá e que teria sido “padrinho por procuração” de Médici. Maria da Glória lembra que, depois da cerimônia, a roupa usada por Juarez no batismo foi levada para ser exposta em um museu no Rio de Janeiro. Ela não recorda quem levou, nem se lembra bem de onde veio o pedido. Naquela época, a preocupação maior era com a sobrevivência do filho, que acabou sendo internado e passou um tempo no hospital até se recuperar.

Médici ainda voltou mais uma vez a Altamira. Foi em setembro de 1972, quando trouxe novamente uma comitiva de autoridades e jornalistas para inaugurar o primeiro trecho da rodovia, de 1.253 quilômetros, que ligava Estreito, no Maranhão, a Itaituba, no Pará. Mais uma vez o presidente-ditador visitou colonos e foi até a escola da agrovila onde Lourdinha era uma das professoras. Lá, cumprimentou alguns dos irmãos de Juarez, mas não visitou o afilhado.

Não tardou para que Joaquim carregasse a família embora. Uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo de 4 de fevereiro de 1973 conta um pouco sobre aquele período. Intitulada “A epopeia mal saiu dos planos”, ela relata os dois primeiros anos de três famílias de colonos nos arredores de Altamira. A de Joaquim era uma delas. O trecho que conta a saga deles começa assim: “O Transamazônico foi embora, dizem os funcionários do Incra”. Segue descrevendo como a família de Juarez foi uma das que mais sofreram por doenças e falta de crédito para comprar comida, e que antes do final daquele ano já havia voltado a São Tomé. Há um ponto da reportagem que talvez descreva bem aquele cenário: “A ida à Amazônia deu aos agricultores, principalmente aos nordestinos, a possibilidade de trocar a miséria pela pobreza”.

De fato, Joaquim e a família retornaram a São Tomé quando Juarez estava prestes a completar 2 anos. Pela década seguinte, migraram por várias regiões do país, até decidirem sossegar na cidade de origem. Foi ao longo desse período, também, que tanto a insustentabilidade quanto a incompetência do projeto da ditadura para a Amazônia ficaram evidentes. No final de 1978, menos de 8 mil famílias haviam sido assentadas quando os Projetos Integrados de Colonização (PICs) foram desativados. Grande parte dos colonos, insatisfeitos, já havia retornado às cidades de origem. A abertura da estrada chegou apenas até a metade do percurso original, sendo que a maior parte até hoje não foi asfaltada, tornando-se intransitável na época das chuvas e um caminho fácil para grileiros e desmatadores invadirem a floresta. Foi também no processo de colonização em torno da Transamazônica que a grilagem de terras públicas, que até hoje perdura e é responsável pela região ser uma das mais violentas do mundo para defensores do meio ambiente, se consolidou e se expandiu.

A cidade de São Tomé, no Rio Grande do Norte, que a família deixou para tentar a sorte na Amazônia, e para onde voltou anos depois

No interior do Rio Grande do Norte, Juarez passou a viver uma vida discreta. Ele teve, ao todo, 14 irmãos. Cada um traçou um destino diferente. Alguns, entre eles Mair, que foi ao evento de lançamento do livro, ainda vivem em Altamira. Outros foram morar em cidades maiores. Juarez e mais seis irmãos preferiram ficar em São Tomé. Ele foi o único que viveu na casa dos pais por quase toda a sua vida. A família acredita que, junto com os problemas auditivos, aquele sarampo mal tratado também o deixou com sequelas psicológicas. Morou sozinho apenas duas vezes. A primeira foi em 1994, aos 23 anos, quando se casou e teve três filhos. Na rotina que estabeleceu com a esposa, que já tinha dois filhos de uma união anterior, ela saía para trabalhar enquanto Juarez cuidava das crianças em casa. Separaram-se alguns anos depois, e Juarez voltou à morada de Joaquim e Maria da Glória por mais um longo período. A ex-mulher e os filhos, com quem Juarez tem pouco contato, moram em Natal desde então. Ele só se tornou mais independente em 2020, quando passou a receber benefício do INSS pelos problemas de saúde acumulados ao longo dos anos. Foi aí que comprou a casa onde vive até hoje, distante algumas quadras da residência da mãe. O pai morreu em 2009.

Naquela tarde de outubro de 1985, quando Maria da Glória escutou sobre a morte de Médici, relembrou a aventura da família e sentiu que aquela história toda havia ficado mesmo no passado. Não para Juarez.

As paredes da casa de Maria da Glória são decoradas com imagens dos 14 filhos; na foto, ela está com quatro que vivem perto dela

2021: Os desvios desenham um caminho

Em 2021, Juarez e a Transamazônica compartilhavam meio século de uma existência entrelaçada. Pelos 5.251 quilômetros da estrada que hoje atravessa sete estados (Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará e Amazonas), o desmatamento, a contaminação dos rios, a pobreza, a grilagem, o crime organizado e a violência generalizada se tornaram comuns. Jornalistas que percorreram partes transitáveis da rodovia revelaram como a extração ilegal de madeira e ouro adentra a floresta pelas estradas e pelos travessões, como grande parte das cidades erguidas no período da ditadura às margens da Transamazônica apresentam Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) abaixo da média do país e como o projeto segue exterminando Indígenas e comunidades tradicionais.

À esquerda, a Transamazônica em construção, nos anos 1970; à direita, a rodovia hoje, entre Itaituba e Jacareacanga. Fotos: Folhapress e Michael Dantas/SUMAÚMA

Alheio às notícias, Juarez tentava acertar as contas com seu passado. Demorou, mas em maio de 2024 ele foi surpreendido por uma mensagem de áudio de Mair: “Irmão, lançaram um livro aqui imaginando seu futuro. Acho que agora você tem uma chance de contar a sua verdadeira história”.

Algumas semanas antes, Mair buscava informações sobre a Transamazônica no YouTube quando apareceu um anúncio sobre o lançamento do livro de Nurit. Na hora, contatou uma sobrinha, advogada, que mandou uma mensagem para a autora pelas redes sociais. “Eu quase caí para trás quando li aquela mensagem e descobri que o Juarez estava vivo”, contou Nurit. A conversa foi amigável, e ela convidou a família para o lançamento do livro. Não recebeu confirmação de ninguém. Quando o evento daquele dia 5 de maio já se encaminhava para o final, ela já havia perdido as esperanças de conhecer os personagens reais de sua ficção. Foi quando Mair levantou a mão e pediu a palavra.

Daquele encontro, ficou esclarecido um dos grandes mistérios sobre o Transamazônico. Ninguém até hoje havia conseguido encontrar o menino porque sua mãe, na hora de registrar seu nome no cartório, preferiu deixar o nome de estrada de lado. Achou que ficaria muito comprido, e ele poderia ser vítima de chacota dos amigos. O menino do futuro nunca foi Transamazônico. Ele é, e sempre foi, Juarez Furtado de Araújo.

Juarez demorou mais de cinco décadas para conhecer a foto de seu nascimento estampada na propaganda da empreiteira Queiroz Galvão.

2024 (junho): o encontro com o presente

É junho de 2024, eu ainda estou tentando costurar o passado de Juarez, semanas depois de visitá-lo em São Tomé, quando o telefone toca. “Oi, moça. Você já descobriu em qual museu tá minha roupinha de batizado?” Dias antes, o Núcleo de Controle e Registro de Acervos do Museu Histórico Nacional havia feito um levantamento e constatado que não tinha entrada (registrada em processo) de nenhum acervo no ano de 1971 e em anos posteriores. “Da mesma forma, foram realizadas buscas na coleção de indumentária de todas as vestimentas relacionadas a ‘batismo’ e nenhuma faz menção a esta doação”, dizia o e-mail. A museóloga e professora Thainá Castro, que também havia se envolvido com a busca, trouxe uma resposta semelhante. “Todo mundo a quem eu perguntei nos museus disse que não sabe o trajeto desse objeto. Não há muitos outros caminhos além disso. A única hipótese é que tenha ficado em algum lugar no percurso.”

A roupa perdida do batizado simboliza bem o passado que Juarez tanto procura. A ditadura invadiu a casa e a vida das pessoas, com frequência violentou-as, e de alguns milhares só restaram fragmentos, alguns deles até hoje desaparecidos, insepultos. A história de Juarez, porém, está muito menos nesse passado brutal e mais no futuro que moldou para si. Um futuro sem inclinação para grandes obras, mas com vocação para a Natureza.

É nas caminhadas diárias em meio ao mato, no cuidado minucioso com Tieta, Tiazinha e seus pés de feijão que Juarez tece o seu destino. “Isso aqui me dá uma paz. Minha cabeça fica tranquila”, ele diz ao se aproximar das Éguas. Elas parecem demonstrar alegria ao vê-lo. Se agitam no celeiro. Juarez por um minuto se esquece da roupa do batismo. Ali, abraçado pela mata, ele percebe, finalmente, que é um menino importante, como tanto propagandearam no passado. Mas não por causa da ditadura. Juarez é importante apesar dela.

Hoje Juarez se sente em paz quando encontra a Natureza

Reportagem e texto: Jaqueline Sordi

Edição: Eliane Brum e Talita Bedinelli

Edição de fotografia: Lela Beltrão e Soll

Checagem: Plínio Lopes

Revisão ortográfica (português): Valquíria Della Pozza

Tradução para o espanhol: Meritxell Almarza

Tradução para o inglês: Sarah J. Johnson

Infográficos: Ariel Tonglet

Montagem de página e acabamento: Natália Chagas

Fluxo editorial: Viviane Zandonadi

Chefa de reportagem: Malu Delgado

Editora-chefa: Talita Bedinelli

Diretora de Redação: Eliane Brum