Qual foi a última catástrofe climática no planeta, ou no Brasil, nos seus arredores, no seu bairro? É possível que, quando minhas palavras chegarem aos seus olhos ou ouvidos, mais um evento extremo tenha nos atravessado. E não apenas os atingidos diretamente são impactados emocionalmente. A gente se pergunta: temos tempo? Ainda podemos sonhar?

A dor das tantas dores me levou a sonhar, e este texto foi vivido no despertar, naquele momento entre o sono e o acordar. O primeiro sonho veio em forma de música, mas só a repetição da estrofe de Paulinho Moska ficou na minha cabeça: “Meu amor, o que você faria se só te restasse um dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria”.

O que é que a gente pode e o que a gente perde quando não existe amanhã? A gente vai, para… ou cai? Cai na satisfação imediata? No gozo? Para no medo, na tristeza, na resignação?

Me dediquei a essa frase que se repetia. Se não existe amanhã, é possível fazer? É possível desejar? Ainda podemos sonhar?

Esse trecho me fez querer pensar com vocês sobre como temos encurtado tão rapidamente nosso tempo de mundo. Que movimento foi esse de sair da negação, do estado de “mudanças climáticas são um problema do futuro” para “acabou, já era”, é o fim do mundo?

E isso me leva ao segundo momento do meu despertar. A gente estava no auge do céu tomado por fumaça em São Paulo, acordei com uma frase, escrevi num livro de minha cabeceira e voltei a dormir. Pela manhã, li: “A escolha subversiva que é sonhar”.

Havia escrito na última página de O Livro Africano sem Título, de Fu-Kiau, filósofo congolês que é referência para estudos em filosofias africanas, recentemente traduzido por Tiganá Santana. Não sabia que nesse livro ele também falava de sonhos. A palavra que designa o intérprete de sonhos para cosmologias Bantu-Kongo também pode ser entendida como “pessoa que se aprofunda no coração”.

Essa pessoa interpreta os sonhos da comunidade e também leva alguns deles para um conselho comunitário. Fu-Kiau fala de como em nossos sonhos há avisos, recados, e que por eles a gente aprende sobre saúde, política, sobre as pessoas, sobre nosso território e sobre presente, passado e futuro. A gente precisa dos sonhos pra pensar sobre o “futuro da humanidade e do mundo”, ele diz.

Conheci esse autor por sugestão de uma amiga querida, Veridiana Machado, que também me apresentou o Tempo no Candomblé Angola. O Tempo que eu falo aqui é um Nkisi, é divino, “um dos deuses mais lindos”, como cantou Caetano Veloso na Oração ao Tempo.

Em 2012, conheci o Tempo no seu dia, 10 de agosto, em Salvador, numa festa pra ele, e entendi que, quando o Tempo é sagrado, a gente respeita, não acelera, não atropela. Tempo não acaba, é espiralar, como disse Leda Maria Martins. É começo, meio, começo, como ensinou Antônio Bispo. É pra Tempo-Rei que Gilberto Gil canta: “Vejam como as águas de repente ficam sujas/(…) tudo agora mesmo pode estar por um segundo”.

E é para Tempo, “tambor de todos os ritmos”, que ele pede: “Transformai as velhas formas de viver”.

Há alguns anos, convidei minha amiga Veridiana pra uma conversa sobre o Tempo. Da parte dela, seria pelo Tempo no Candomblé Angola. De minha parte, pelo tempo lógico do psicanalista Jacques Lacan. Nesse encontro, ela disse: “Acho que meus ancestrais resistiram porque pensavam com esse Tempo, porque sabiam que acabava pra eles, mas eles continuavam na gente”. E a gente luta e resiste quando sabe disso.

Nosso tempo é feito de ontens, e os futuros dependem, necessariamente, de nós. A linearidade cronológica que faz a gente pensar que tempo é uma reta evolutiva, como se a gente soubesse o que foi e tivesse algum controle do que virá, é tão prepotente quanto iludida. Mais uma artimanha da subjetividade ocidental que achata nossa experiência de mundo.

Neste momento que vivemos um tempo crítico, que exige ações imediatas e mudanças radicais, pensar sobre Tempo me parece fundamental. Se abrir para as temporalidades outras de tantas culturas nos ajuda a refletir sobre esse encurtamento de tempo que a gente está vivendo assim, de uma hora pra outra.

Por mais que nenhum cientista, ambientalista ou representante de comunidade esteja dizendo “acabou, podemos desistir”, é curioso como temos ouvido muito mais as ideias de “fim de mundo” do que o “adiar’ convocado por Ailton Krenak. Na mesma toada, Carlos Nobre, referência mundial em ciências do clima, afirmou recentemente: “Nós temos que nos sentir encorajados, não podemos entregar o futuro do planeta, o futuro das nossas gerações”. Mas as manchetes recortaram uma frase: “A doença do planeta Terra somos nós, a humanidade”.

Esse recorte não é justo com Carlos Nobre, que sabe que não foi a humanidade como um todo o problema, mas o sistema econômico e o processo colonizatório, esse modo de vida que explora e extermina tudo o que é diferente de si, matando a floresta em muitos sentidos. Generalizar a humanidade como culpada e não responsabilizar os criminosos que precisam ser nomeados impossibilita a punição e invisibiliza a parte da humanidade que resistiu sustentando mundos e construindo florestas.

Também é importante dizer que isso não pode escorregar para uma culpabilização individual. Essa noção de tempo tão precária tem relação com a disseminação colonial de uma compreensão de mundo estreita, de monoculturas, que individualiza nossos corpos, ataca o fazer comunitário e produz cada vez mais desamparo.

Quando perdemos a comunidade, é muito mais fácil a gente se deixar levar pela resignação que, neste momento, está tomando boa parte da população. De fato, sozinhos diante de um problema de escala planetária, nada é possível, e é nesse sentido que escutar a floresta como interlocutora que bem sabe o que se produz com a diferença pode ser vital.

Gabriela Alves, parceira nos Ateliês de Sonhos que realizamos com ativistas socioambientais e cofundadora do Perifa Sustentável, um instituto engajado na articulação de juventudes por justiça racial e ambiental, me disse enquanto falávamos sobre sonho e resistência: “Mari, a gente precisa olhar pra TPI [Terra Preta de Índio]”. Essa terra extremamente fértil foi confeccionada por povos ameríndios da região amazônica em colaboração multiespécies, com seres vivos e não vivos, ao longo de milhares de anos. Isso mesmo, uma terra feita de restos, cinzas, pedaços de alimentos, animais, folhas secas e cerâmicas que resultaram num composto ainda mais fértil milhares de anos depois. Que tipo de temporalidade experimentava essa parcela da humanidade, que faz hoje para aqueles que vêm depois?

Muitos estudos recentes comprovam que parte da Floresta Amazônica é efeito da ação humana, e sua biodiversidade está intimamente relacionada à diversidade de povos que viveram e manejaram aquele território, como ainda o fazem. Foi essa humanidade, composta por diferentes povos, que construiu esse lugar imprescindível para que continuemos vivos. Essa humanidade sabe compor mundos. Então, quando Davi Kopenawa Yanomami, representante dessa floresta, diz que é preciso sonhar para segurar o céu, o que é que pode acontecer se a gente leva essa convocatória a sério?

Minha pesquisa sobre os impactos da emergência do clima na subjetividade começou em 2019, no primeiro ano do governo de extrema direita no Brasil. Em 2022, a gente já sofria muitos efeitos visíveis do aquecimento do planeta, mas não se falava amplamente como hoje. Eu me perguntava: como é que não se fala? Que silêncio é esse? Será que as pessoas estão sonhando o que elas não estão podendo ver?

Mais: tomando como base o potencial antecipatório dos sonhos, será que eles poderiam nos ajudar a viver o que está por vir?

Sendo os sonhos para além de fronteiras, subversivos quanto a categorias, quando em sonhos posso ser uma árvore, voar como uma Águia, quando não existe começo, meio e fim, quando posso sentir afetos que não são meus, será que eles poderiam ofertar aberturas importantes de enfrentamento e, talvez, de engajamento nessa causa que só pode ser coletiva? Será que poderiam nos ajudar a confeccionar possibilidades de laço, de refazer comunidades, tratar dessa fenda Natureza-Cultura e de tantos outros binarismos que dilaceraram nossa subjetividade?

Muitos grupos durante a pandemia ou mesmo antes, em períodos de guerra, reconheceram a dimensão social do que a gente sonha e se colocaram a escutá-los como testemunhos inconscientes de um tempo. Então, me ocorreu: se as pessoas estão sonhando o que estamos vivendo no planeta, seria importante compartilhar esses conteúdos, compor uma rede. As pessoas já estavam vivendo a ameaça pelo aquecimento do planeta, mas de forma muito desamparada, e a gente precisa saber que não está sofrendo ou sonhando sozinha.

Foi assim que surgiu o “Jacarandá – Sonhar em Rede”, um projeto que se propõe a ouvir “sonhos de mundo”, oferecendo um espaço para que as pessoas possam ter a quem contar seus sonhos, mas também contribuir para um acervo que compartilha o que tem sido sonhado coletivamente.

Como se tratava de um trabalho que tinha o desejo de atingir mais do que o meio acadêmico, encontrei dificuldades para nomeá-lo. Passei um tempo pensando, até que me ocorreu: eu preciso sonhar esse nome.

Muito generosamente, na mesma noite, fui visitada por um sonho.

Estava dentro de casa: familiares, desconhecidos e eu, em pé, conversando com taças na mão, como se fosse um coquetel, uma festa. De repente, entra na sala uma Cobra gigante, cintilante, roxa e pink com desenhos geométricos. Fiquei perplexa porque sabia que era um ser encantado, mas depois fiquei apavorada, ficava olhando pra janela fechada, porta fechada, e pensando… por qual fresta ela entrou?

Ela continua andando pela sala, e eu grito: “É uma Jacarandá! É uma Jacarandá!”. Mas ninguém me ouve. Ela, então, lentamente devora um pedaço da casa e sai. Chamo a atenção das pessoas para o que acabara de acontecer, mas todas continuam conversando, em pé, distraídas, e com taça nas mãos. A Cobra entra novamente, e eu grito: “Será que vocês não estão vendo? É uma Jacarandá!”.

Ela come mais um pedaço da casa e vai embora. Quando abro a boca pra dizer que a Cobra iria voltar, e que, quando não sobrasse mais nada pra engolir, ela nos devoraria, eu acordo.

Nesse sonho, olho pra uma Serpente e dou o nome de uma árvore, tento chamar as pessoas, grito pra dizer que a nossa casa estava sendo devorada, ninguém ouve. Continuavam distraídas na festa, e eu me desesperava sozinha.

A gente às vezes quer esquecer um pesadelo, mas tanto na psicanálise quanto em comunidades Indígenas é melhor não ficar com um sonho ruim sozinho. Muitos sonhos que temos recebido no Jacarandá têm esse teor de horror que faz a pessoa despertar.

Nossos sonhos, muitas vezes, fazem a gente ver antes de compreender, figuram o horror, o traumático, antes que a gente tenha conseguido falar sobre isso. E essas imagens dão um contorno para o impensável do que a gente tem vivido.

Recordes de temperatura, Amazônia pegando fogo – repito, Amazônia pegando fogo – e seus rios secando. Labaredas que chegam às nossas janelas. Cidades inundadas como nunca antes visto – repito, como nunca antes visto. O surreal e a ficção científica têm vindo pra vida real e cotidiana, e a gente não pode normalizar, mas é preciso pensar como é possível encarar sem adoecer ou querer escapar.

Além dessa função de ver antes mesmo de a gente viver, ter a quem contar esses sonhos pode fazer o papel fundamental no trabalho do traumático, que é o de testemunhar: ouço o horror que você está vivendo e o reconheço. O potencial do traumático não se deve apenas à tragédia em si, mas ao fato de vivê-la sozinho, num desamparo afetivo e também representativo.

A gente vai precisar de espaços para poder falar sobre isso, os traumas serão mais frequentes e cada vez mais coletivos. Escutar as dores de quem viveu catástrofes climáticas ou que sofre com essa ameaça será imprescindível. Mas a gente precisa ir além. O reconhecimento não passa apenas por encontrar um ouvido. É imprescindível termos em conta que o testemunho se efetiva quando há responsabilização.

O risco de a gente nomear como Antropoceno, de dizer que a humanidade fez isso com o planeta, é altíssimo. Se a humanidade é a culpada, todos merecemos punição. Mas não, as maiores taxas de emissão de gases que causam o aquecimento global vêm da produção e do uso de combustíveis fósseis. São corporações de petróleo, óleo e gás natural; de soja, de carne e de palma; de mineração, agrotóxicos e ultraprocessados que destroem o planeta. Seus principais acionistas são bilionários e supermilionários, gente com nome e sobrenome, que a cada ano de colapso concentra ainda mais a renda global. No Brasil, o maior responsável pelas emissões é o (ab)uso da terra, o desmatamento. Além das corporações, a maioria delas com bandeiras de países do Norte Global, são fazendeiros, grileiros, grandes latifundiários que queimam a floresta pra fazer pasto, produzir soja e palma ou apenas especular com a terra.

O que a gente vive é da ordem de um abuso não reconhecido. A negligência, a morosidade das políticas públicas, a indiferença dos avisos de cientistas e dos povos da floresta são o que acentua o potencial traumático do que a gente experimenta e ainda vai viver. Mas, como disse, afirmar que a humanidade é a culpada é mais um abuso, porque a maior parte da humanidade já está sofrendo as consequências do que a menor parte causou.

Não é a humanidade como um todo que está nos levando à extinção, há muita gente tentando resistir em seus modos de existência e muita gente desejando viver de outra maneira, interessada em compor laços e comunidades.

E é aí que os sonhos surgem, novamente, como escolha subversiva. Essa dimensão de cuidado com o outro também aparece nos sonhos que temos recebido no Jacarandá: “Precisava avisar as pessoas”. E, ao mesmo tempo, uma sensação de impotência: “Eu tentava, mas não me ouviam”.

Lembro-me também de um sonho que ouvi de uma liderança Indígena do povo Wapichana que atendo como psicanalista. Ela estava ouvindo barulhos musicais que a arrepiaram, eu perguntei o que era, e me disse que pareciam trombetas anunciando o apocalipse. Sentiu muito, muito medo, mas logo percebeu que tinha um bebê recém-nascido nos seus braços e precisava cuidar dele. De alguma forma, entendeu que precisava focar em cuidar do bebê e não se distrair com o barulho.

Me lembrei desse sonho quando vivíamos o céu tomado de fumaça, conversei com alguns colegas e ouvi: “É isso, né, galera, é o fim do mundo”. E uma amiga disse: “Se eu tivesse filhos, seria muito pior”.

Na noite anterior, preciso dizer, eu tinha chorado olhando pro meu filho dormindo. Muita gente já está dizendo que não quer ter filhos por medo do futuro. E eu me pergunto: como é que a gente pode compor um mundo em que nossas crianças não sejam apenas os nossos filhos? Como é que o amor e a responsabilidade podem alargar a parentalidade?

Sandra Benites, mãe, pesquisadora e ativista Guarani, em entrevista disse: “Enquanto as mulheres sonharem com seus filhos, com os seres que virão, nós resistiremos”. Os saberes que Sandra Benites e seus parentes têm compartilhado com a gente ensinam que, quando ouvimos que uma criança precisa de uma aldeia para crescer, não é apenas de um grupo de pessoas, mas de cosmologias que estendam parentalidade a muitas outras crianças. E não somente a elas, mas também às árvores, aos animais, às frutas, à água, ao ar, à terra. Quando soube que jangadas de girassóis foram enviadas para filtrar a água radioativa da Usina Nuclear de Chernobyl, me ocorreu a potência dessas parentalidades para que possamos regenerar o mundo que vivemos em muitos sentidos.

Em um de meus primeiros encontros com essa jovem Wapichana que mencionei antes, em 2022, ela me disse que tinha passado a noite ardendo, queimando, que havia sentido muita dor: “Mariana, eu chorava que nem uma Onça, gritava (no sonho)”. Quando acordou, ficou sabendo que a mata estava queimando a quilômetros dali e me disse: “Quando a floresta queima, meu corpo arde”.

A dor da floresta é também a sua, e é com ela que aprendo que essa dor também é nossa. Estender nosso repertório sobre o que é o humano e o que a gente pode junto é urgente.

Floresta é atrito e interação. Nosso corpo não é um. Nosso corpo é atravessado não só por um sistema linguageiro, mas por muitos seres vivos, e só sobrevivemos porque existe dentro da gente essa infinidade de outros seres. Comunidades inteiras sustentam nossos corpos, e tudo o que somos é uma metamorfose do que já fomos. Somos o resultado de múltiplos seres e tempos e, para genuinamente escutarmos isso, é possível que precisemos da ajuda dos nossos sonhos.

Falo tecida pelos ditos e escritos de muita gente, porque pra encarar este tempo a gente precisa mesmo da companhia de muitos tipos de saber. E assim me sustento numa floresta de referências que inclui nomes como os de Davi Kopenawa, Antônio Bispo, Ailton Krenak, Kaká Werá, Txai Suruí, Eliane Brum, Sandra Benites, Hanna Limulja, Ilana Katz, Sidarta Ribeiro, Donna Haraway, Lucila de Jesus, Gabi Alves, Miguel Bairrão. E também Édouard Glissant, poeta e escritor nascido na Martinica que defendia uma poética da diversidade com uma particularidade: ao passo que lutava pela confrontação das opressões e pelo reconhecimento das dores causadas pelo colonialismo, convocava a afirmação da criação, do prazer e da alegria como forças vitais.

Não é o fim, mas vivemos um tempo crítico que depende muito de nossa presença ativa na maneira como essa metamorfose do planeta vai se dar. Não se trata de uma crise no sentido de que vai passar, mas de uma encruzilhada que exige uma combinação complexa entre a pressa e a exigência de mudanças estruturais. Essa conta não é nada simples. Mas é possível que nossos sonhos nos ajudem a sonhar a floresta para nos abrirmos a outros Tempos.

Mariana Leal de Barros é psicanalista e antropóloga. Investiga os impactos da condição socioambiental na subjetividade contemporânea pelo CCI-Cebrap e Cebrap-Sustentabilidade, onde também desenvolve o “Jacarandá – Sonhar em Rede” (@jacaranda.sonharemrede), projeto dedicado a ouvir e compartilhar como as pessoas têm sonhado a metamorfose acelerada do planeta.

Texto: Mariana Leal de Barros

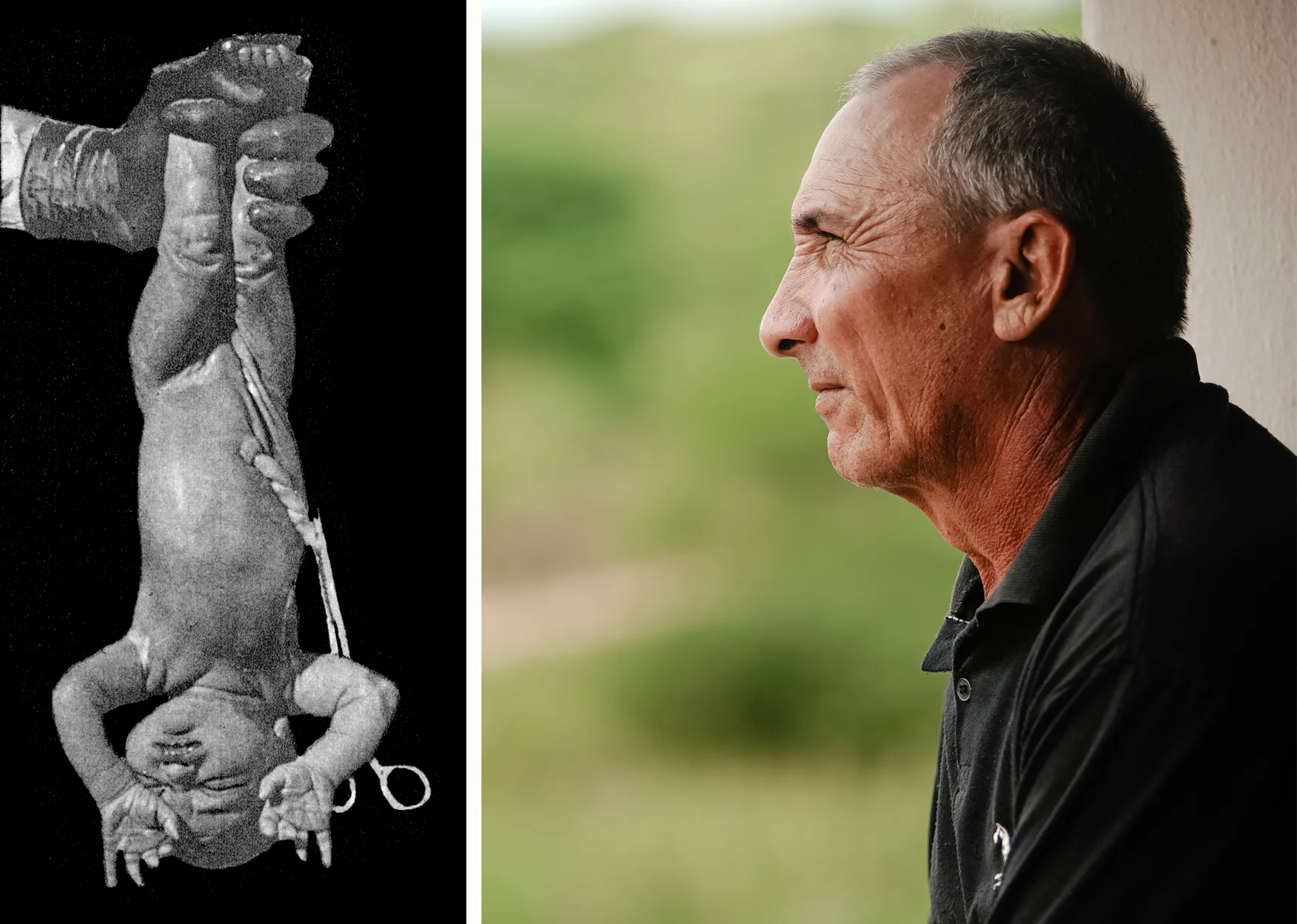

Ilustração: Vivi Kariri

Editora de Arte: Cacao Sousa

Editora de fotografia: Lela Beltrão

Checagem: Plínio Lopes

Revisão ortográfica (português): Valquíria Della Pozza

Tradução para o espanhol: Meritxell Almarza

Tradução para o inglês: Diane Whitty e Maria Jacqueline Evans

Montagem de página e acabamento: Natália Chagas

Coordenação de fluxo de trabalho editorial: Viviane Zandonadi

Editora-chefa: Talita Bedinelli

Direção: Eliane Brum