Os moradores da cidade de Altamira viviam os últimos dias do novembro mais quente e seco de que conseguem se lembrar quando a direção do Siralta, o sindicato dos grandes produtores rurais da cidade, abriu suas portas para uma reunião. O motivo não era a emergência climática que se fazia sentir na pele e nos pulmões. Tratava-se do desembarque de plantadores de soja na região, notícia havia muito esperada e por isso recebida com festa pelos ruralistas locais. São gaúchos, anunciou o Siralta, em busca de “pelo menos” 40 mil hectares de terras – mais de um terço da área do município de Belém, capital do Pará – para arrendar e semear com a leguminosa. Parte deles teve suas terras arrasadas pelas enchentes históricas deste ano no Rio Grande do Sul.

“É muito natural”, celebrou Maria Augusta da Silva, a presidenta do Siralta, em uma reportagem do canal SBT de Altamira. “Vem a madeira, vem a pecuária e [em seguida] vem a lavoura.” O que ela descreve como “natural” é o ciclo habitual de devastação da Floresta Amazônica. Começa com o roubo de árvores de alto valor comercial, obtidas em terras públicas. Prossegue com o corte da vegetação restante. Aí vem o fogo, que destrói as árvores tombadas e tudo o que estiver no caminho para preparar o terreno para a formação de pasto para bois e vacas. Colocam-se alguns animais para pastar, declara-se a “propriedade” da área e se espera que algum programa de regularização fundiária do governo abençoe a grilagem (o roubo) da terra pública. Com a documentação em ordem, está pavimentado o caminho para a chegada de plantios como o da soja.

Maria Augusta da Silva: a ruralista celebra o ‘momento da lavoura’, que deve aumentar o desmatamento em Altamira. Foto: Reprodução/Instagram Siralta

Altamira, no Pará, é o maior município brasileiro em extensão. Um Portugal e meio caberia com folga em seus 159 mil quilômetros quadrados. Na porção sul, na divisa com Mato Grosso, a soja já se estabeleceu. Mas na região mais urbana da cidade, que ocupa uma pequena fração do município e está localizada ao norte, às margens do Rio Xingu, ela nunca havia dado as caras. Altamira é famosa por ser a sede da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, que prejudicou humanos e mais-que-humanos que viviam e ainda tentam sobreviver na Volta Grande do Xingu. E, muito antes disso, por ter sido o marco zero da Rodovia Transamazônica, projeto megalomaníaco da ditadura empresarial militar (1964-1985).

A Transamazônica foi lançada de improviso para levar nordestinos flagelados pela seca e camponeses sulistas que pleiteavam uma reforma agrária para uma região que era apenas um “vazio demográfico”, na limitada visão dos militares, ainda que povos Indígenas vivessem ali havia milênios. “A rodovia era uma válvula de escape para a pressão social no Sul”, explica o cientista social Maurício Torres, professor e pesquisador da Universidade Federal do Pará, a UFPA, e pesquisador de conflitos territoriais na região. Gaúchos chegaram em massa à Transamazônica – mas não gaúchos como os celebrados no Siralta. “Quem está vindo agora é o agronegócio, não o campesinato pobre, miserável da década de 1970. Aqueles eram os expropriados; os de agora são os expropriadores.”

‘Aqui não tem seca’

Aos associados do Siralta, os novos gaúchos apresentaram grandes planos. Em Vitória do Xingu, no limite com o município de Altamira, uma empresa ergue quatro silos com capacidade para armazenar 26,4 mil toneladas de soja. A obra é tocada pela Dura Mais Armazenagem de soja, registrada em maio passado com capital social de 8 milhões de reais por um grupo de empresários sulistas. A chegada à região se baseou “em análises detalhadas do mercado e em estudos sobre o potencial de crescimento sustentável da produção agrícola no Vale do Xingu”, afirmou Alexsandro Konzen, um de seus administradores, a SUMAÚMA. Nas respostas, enviadas por email, ele se recusou a falar sobre os custos da obra e quem a está bancando. “São informações estratégicas e confidenciais, e, portanto, não podem ser divulgadas publicamente.”

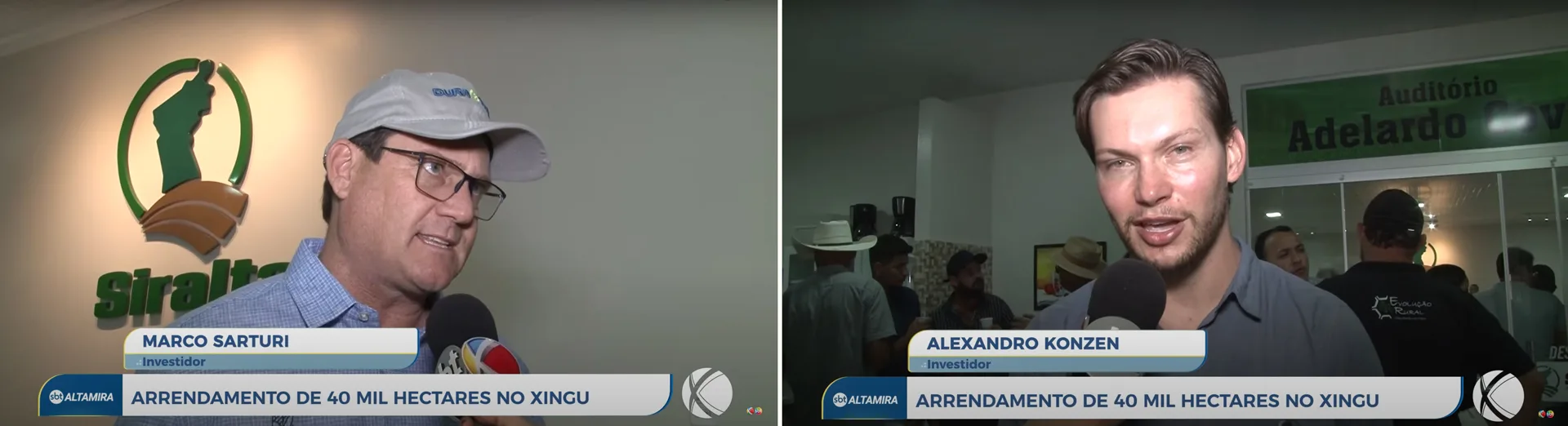

Os arrendatários das terras são igualmente mantidos sob sigilo. Quem se apresentou como “representante” deles foi Marco Aurélio Sarturi. Ao SBT de Altamira, Sarturi deixou claro que a soja a ser plantada ali é para exportação, via portos como o de Santarém, também no Pará. “Você deve ter acompanhado o que aconteceu no Rio Grande do Sul”, disse, referindo-se às devastadoras enchentes do primeiro semestre de 2024. “Fora isso, [houve] três anos de seca. Então, o produtor está buscando migrar para regiões mais propícias como aqui, que consegue produzir duas culturas anuais sem risco de seca.”

‘Os gaúchos’: Marco Aurélio Sarturi, o representante dos sojicultores, e Alexsandro Konzen, o construtor de silos. Fotos: Reprodução/SBT Altamira

Não passou despercebida a incapacidade de ver na agricultura extensiva e predatória praticada no Sul uma causa das catástrofes climáticas da região. Segundo o MapBiomas, em 2023 restavam apenas 43% da vegetação original do Pampa, o bioma que é um símbolo gaúcho. Além disso, desde 1985, quando começaram as medições, não houve um período tão seco como os primeiros quatro meses do ano passado na porção brasileira do Pampa. Por outro lado, em setembro de 2023 choveu tanto na Mata Atlântica gaúcha – predominante no nordeste do estado – que a área de superfície de água foi 19% maior que a média histórica. A ciência já estabeleceu a relação entre o desmatamento na Amazônia – que afeta o transporte de umidade no ar pelo que se habituou chamar de “rios voadores” – e a irregularidade das chuvas no Sul e Sudeste brasileiro. “O modelo [de exploração e uso da terra no Rio Grande do Sul] gerou catástrofes, mas para eles isso não quer dizer que não deu certo”, espanta-se Maurício Torres.

A SUMAÚMA, Marco Sarturi disse não ser produtor de soja. Em Santiago, município do interior gaúcho conhecido como “a terra dos poetas” – ali nasceu, entre outros, Caio Fernando Abreu –, ele é comerciante de sementes e insumos agropecuários. Há alguns anos, abriu uma filial de seu negócio em Sorriso, a capital brasileira da soja, no estado de Mato Grosso. “É um grupo de produtores que já plantam no Rio Grande do Sul e em Mato Grosso há vários anos”, Sarturi explica, sobre seus clientes. “Trabalho no agro há 32 anos. Tenho uma empresa de mobilidade elétrica e outra de produtos biológicos. Fui ao norte [do Brasil] ajudar alguns produtores que sofrem com problemas climáticos e a única coisa que sabem é produzir alimentos”, falou. O comerciante fez questão de dizer que ele e seus clientes se preocupam com o meio ambiente. “Quero que meus netos continuem crescendo saudáveis.”

Modelo predatório e insustentável: monocultura de soja alagada pelas enchentes devastadoras no Rio Grande do Sul. Foto: Emater do Rio Grande do Sul

‘A cultura da morte’

“É o momento da lavoura”, celebrou Maria Augusta da Silva, do Siralta, para a televisão local. Já antevendo os efeitos colaterais, tratou de emendar: “Claro, sem desmatar mais”. Há áreas de pastagens degradadas de sobra no município prontas para serem convertidas em plantações de soja, justificou. É verdade. Mas não toda a verdade.

Segundo o MapBiomas, havia 1,1 milhão de hectares dedicados a pastagens em Altamira em 2023. Um ano antes, apontou a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas, a Fapespa, um órgão do governo do Pará, Altamira abrigava 1 milhão de bois e vacas. É muita terra para pouco gado, exemplo de uma pecuária de baixa produtividade, e também de que algumas dessas áreas já não servem mais para pasto. Ainda assim, é similar à média do estado, segundo registra a Fapespa em seu boletim agropecuário anual mais recente, editado em fins de 2023: “A taxa de produtividade do rebanho bovino paraense aumentou sutilmente em 37 anos, passando de 0,9 para 1,1 cabeça por hectare, entre 1986 e 2022”. Um hectare é mais ou menos o tamanho de um campo de futebol. Não parece ser um problema, portanto, que parte dessas áreas não usadas pelo gado se converta em lavoura.

Mas a chegada da soja cria outro problema: ao valorizar as terras, leva pequenos proprietários a vender as suas. “E aí vão comprar [outras terras] longe, com muita dificuldade para reabrir de novo”, diz Everaldo Amorim, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da Agricultura Familiar de Altamira. Por “reabrir” ele se refere a áreas em geral ainda florestadas e a estradas vicinais e travessões – também conhecidos por ramais –, que correm perpendiculares a rodovias como a Transamazônica e dão ao desmatamento da região a aparência de uma espinha de peixe quando observados do alto, nas imagens de satélite.

É um ciclo vicioso. Com um agravante: muitas das áreas nos limites dos travessões são Terras Indígenas ou unidades de conservação, diz o professor Maurício Torres, da Universidade Federal do Pará. “A pecuária vai avançar sobre a área de colonos, que por sua vez saem para abrir novas fronteiras. Então, de uma forma indireta, a soja deve gerar desmatamento de Terras Indígenas e unidades de conservação.” Amorim confirma: “[A pressão] não é só nas terras abertas, mas nas próprias áreas de reserva da União”. A alternativa a destruir áreas protegidas é abandonar o campo e tentar a sorte na periferia – já inchada e violenta, dominada pelo crime organizado – de Altamira.

Tudo isso já aconteceu não tão longe dali, em Santarém, às margens de outro grande tributário do Amazonas, o Rio Tapajós, onde a multinacional de exportação de grãos Cargill construiu um imenso porto privado, conforme contou SUMAÚMA. “Em 1998 chegou o primeiro sinal da instalação da Cargill. Foi uma chegada muito brusca, a gente não tinha conhecimento do que era essa monocultura de soja”, diz Maria Ivete Bastos dos Santos, liderança local de trabalhadores de comunidades tradicionais e testemunha da barbárie que vem a reboque da oleaginosa.

Navio graneleiro no porto da Cargill em Santarém: a soja devastou o modo de vida tradicional da região. Foto: Michael Dantas/SUMAÚMA

“A soja foi o maior dano das nossas vidas. Assoreou os igarapés, desmatou os castanhais, os Piquiás”, ela relembra, num depoimento que coloca uma sombra cinzenta sobre o futuro de Altamira. “Vivemos muita história triste vendo a perda da agricultura familiar, o agrotóxico invadindo a vida das pessoas, muitas mulheres, principalmente, morrendo de câncer. Porque o veneno é para todos, igual à fumaça que estamos inalando agora.” Quando Ivete falou a SUMAÚMA, Santarém estava mergulhada numa nuvem causada por incêndios florestais e respirava o pior ar do planeta.

Everaldo Amorim antecipa o que está por vir. “A nossa preocupação é com as águas daqui”, diz, se referindo aos rios e igarapés já afetados por Belo Monte. “A gente sabe quantos tipos de agrotóxicos esses caras usam, sabe que as águas também vão ficar contaminadas. Infelizmente, o mercado é muito feroz, muito ganancioso.”

Em Altamira, dois dias após a reunião no Siralta, o professor universitário Rodolfo Salm registrou em um vídeo sua expectativa da chegada iminente da soja e das nuvens de fumaça dos incêndios. “Estamos no dia 29 de novembro, e nem sinal de chuvas. Estamos sofrendo com secas cada vez piores, mas a pluviosidade ainda é bastante adequada para a soja. Com a migração dos produtores de soja, o desmatamento deve explodir, e a seca vai se tornar cada vez mais forte. A gente vai importar a seca para o coração da Amazônia e exportar miséria para o resto do país”, avaliou Salm, que é doutor em ciências ambientais pela Universidade de East Anglia e professor de ecologia na Faculdade de Biologia no campus de Altamira da Universidade Federal do Pará. A primeira chuva um pouco mais forte só cairia dias depois, em 5 de dezembro. Mas foi isolada. “Estou aqui desde 2008 e nunca vi um ano tão seco como este agora”, disse a SUMAÚMA. Em 10 de dezembro, quando esta reportagem foi fechada, a estiagem permanecia.

De Santarém, Ivete cuidou de resumir a história. “Essa crise climática tão caótica não foi promovida por nós, mas por todo esse pessoal do agronegócio que veio, se instalou e destruiu quase toda a nossa vida, além da Floresta, dos Rios e de tudo o que existe. Para mim, a soja é a cultura da morte.”

A orla do Tapajós em Santarém mergulhada na fumaça que quase esconde as instalações da Cargill: o pior ar do mundo. Foto: João Laet/SUMAÚMA

Reportagem e texto: Rafael Moro Martins

Edição: Talita Bedinelli

Edição de fotografia: Lela Beltrão

Checagem: Plínio Lopes

Revisão ortográfica (português): Valquíria Della Pozza

Tradução para o espanhol: Julieta Sueldo Boedo

Tradução para o inglês: Sarah J. Johnson

Montagem de página e acabamento: Natália Chagas

Fluxo editorial: Viviane Zandonadi

Editora-chefa: Talita Bedinelli

Diretora de Redação: Eliane Brum