Isabel Cutschó, 77 anos, uma das anciãs Xokleng, traz no rosto as marcas da luta do seu povo. As cicatrizes da perseguição histórica – simbolizada em matanças a tiros e no fio do facão com que os bugreiros, como eram chamados os milicianos da época, ganhavam dinheiro do Estado por orelhas decepadas de indígenas – marcam também os pés calejados de Isabel. Ela vive na aldeia Sede, a 20 quilômetros do centro da cidade de José Boiteux, no Alto Vale do Itajaí, no estado de Santa Catarina, Sul do Brasil. Sentada em um banco de madeira, Isabel mostra peças do artesanato que produz em forma de brincos, prendedores de cabelo, colares e pulseiras coloridas. Enquanto faz isso, a anciã relata não ter ideia das vezes em que deixou a Terra Indígena Ibirama-Laklãnõ para participar, em Brasília ou em Florianópolis, a capital catarinense, de longas reuniões e protestos barulhentos. Em 2021, ela dançou com os pés descalços num dos salões do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, em sinal de protesto. “Não é que queremos terra, nós queremos a nossa terra de volta”, corrige Isabel, casada com um ex-cacique do clã Patté, com quem teve sete filhas e se tornou avó de muitos netos. É com parte da família que ela estará mais uma vez na capital federal, 1.700 quilômetros distante, para acompanhar o que os indígenas consideram o “julgamento do século”.

Assim como seus parentes, Isabel aguarda, aflita, o dia 7 de junho, quando será retomado o julgamento no STF de uma ação que vai definir o futuro da Terra Indígena Ibirama-Laklãnõ. Esse julgamento vai decidir se pode ou não ser aplicado na demarcação de terras do povo de Isabel e dos territórios indígenas de todo o Brasil o chamado “marco temporal” – tese que reduz os direitos dos povos originários ao determinar que só podem viver em suas terras ancestrais aqueles que as ocupavam na data da promulgação da Constituição Federal, 5 de outubro de 1988. A determinação de um marco temporal para o reconhecimento dos direitos ancestrais dos povos originários ignora que muitos foram expulsos de suas terras por grileiros ou projetos de Estado ou obrigados a fugir para não morrer.

Isabel Cutschó, aos 77 anos, acompanhará o julgamento no STF, em Brasília. Foto: Daniel Conzi/SUMAÚMA

A trajetória de lutas do povo Xokleng atravessa gerações. Ela se reflete nas cicatrizes de Isabel e também no abraço de Sofhya Koziklã Teiê Priprá, de 5 anos, a um pé de canela-sassafrás nascido nos fundos da Escola de Ensino Infantil e Ensino Fundamental Vanhecu Patté, na aldeia Bugio. A espécie foi abundante na região, mas desde o início dos anos 1990, de tão explorada pela construção civil, entrou para a lista oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção. Além de ser uma madeira “nobre”, a sassafrás demonstrou outra qualidade que fez crescer o olho das empresas madeireiras: a imensa capacidade de produção do óleo essencial safrol, utilizado na fabricação de produtos medicinais e cosméticos. A árvore dá nome à Reserva Biológica Estadual do Sassafrás, criada em 1977, com uma área de 5.229 hectares, dividida em duas glebas, nos municípios de Benedito Novo e Doutor Pedrinho.

A luta por esse território vem desde os anos 1990. Os Xokleng sempre defenderam que a terra era deles, mas na época as lideranças não tinham clareza de como agir. O caso em discussão no STF, cujo julgamento será retomado agora, teve início em 2009 com uma ação de reintegração de posse movida pela então Fundação do Meio Ambiente (Fatma), atual Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA). A área reivindicada pelos Xokleng é sobreposta à da reserva e já identificada como parte da Terra Indígena Ibirama-Laklãnõ. A linha de demarcação do território começou a ser desenhada, mas o estado de Santa Catarina entrou com o pedido de reintegração de posse. Desde 2013, o traçado encontra-se paralisado.

Em 2019, as coisas pareciam caminhar para um entendimento com uma audiência pública de conciliação no Supremo mediada pelo ministro Edson Fachin. Não houve acordo, porém. A votação agora está empatada, com voto contrário do relator Fachin aos pedidos do governo de Santa Catarina e favorável do ministro Kassio Nunes Marques, escolhido pelo extremista de direita Jair Bolsonaro quando era presidente.

O abraço de Sofhya na árvore, que leva anos para crescer e pode chegar a 25 metros de altura, carrega uma esperança que extrapola os limites territoriais dos Xokleng. Isso porque, em 2019, o Supremo deu status de repercussão geral ao processo, o que significa que a decisão que for tomada nesse julgamento servirá como diretriz para todas as instâncias da Justiça com relação à demarcação de terras indígenas no Brasil.

Sofhya Kozikla Pripra, 5 anos, abraça o pé de canela-sassafrás, espécie que deu nome à reserva criada em 1977. FOTO: Daniel Conzi/SUMAÚMA

Gente do sol

Os Laklãnõ/Xokleng vivem no noroeste catarinense, no Alto Vale do Itajaí, aonde se chega pela movimentada rodovia BR-470. Eles se autodenominam “gente do sol”. Para alcançar a terra indígena, que se estende por quatro municípios – José Boiteux, Doutor Pedrinho, Vitor Meireles e Itaiópolis –, é preciso viajar por estradas de chão. O traçado confunde: ora se está em terra indígena, ora em terras dos não indígenas com plantações de milho, de fumo, de árvores frutíferas. O tráfego de caminhões que transportam toras de pínus é intenso.

Estão vivendo na área em conflito 486 famílias de agricultores. Mas elas não a invadiram. Compraram a terra legalmente do Estado, com escrituras comprovadas em cartórios, em projetos governamentais que ignoravam os direitos indígenas, só totalmente reconhecidos na Constituição de 1988. Nesse universo de famílias, porém, 150 não teriam como provar alguma legitimidade porque agiram de má-fé ao invadir a área já cientes de que era um território indígena e, portanto, não têm direito a nenhuma indenização.

A comunidade Xokleng é composta de cerca de 2.300 pessoas que moram em nove aldeias, todas com autonomia política e lideradas por um cacique-presidente que dá unidade à comunidade. Os líderes são escolhidos por voto direto e periódico. Em uma das regiões mais frias do país, as casas são de alvenaria. Para vencer as estradas de chão, a maior parte das famílias tem carro. Além dos Xokleng, a imensa maioria, o território abriga famílias dos Guarani e Kaingang, outros dois povos originários que vivem em Santa Catarina com uma população estimada em 17 mil pessoas.

Durante séculos nômades e viventes da caça e da coleta, os Xokleng ocuparam as florestas que cobriam as encostas das montanhas, os vales litorâneos e as bordas do planalto no Sul do Brasil. Nesse passado distante, sofreram a competição de outros grupos indígenas pelo domínio dos campos e dos bosques de pinheiros. Depois, vivendo nas encostas do planalto e em vales litorâneos, viram aquelas terras serem aos poucos ocupadas por não indígenas. Proclamada a “Independência”, o Estado brasileiro passou a favorecer a imigração de europeus. Nesse processo, os indígenas sofreram as consequências de decisões políticas e econômicas executadas com extrema violência. “A saga dos Xokleng muitas vezes se confunde com a história da imigração no Sul do país, em particular em Santa Catarina, com grande fluxo de imigrantes de origem alemã. No Alto Vale do Itajaí, a colonização só se afirmou na medida em que os indígenas foram confinados na reserva”, escreveu o doutor em antropologia Sílvio Coelho dos Santos (1938-2008), que foi professor da Universidade Federal de Santa Catarina, em Os Índios Xokleng – Memória Visual (editoras da UFSC e da Univali, 1997).

Márcia Vaicomem Vei-Tchá Teiê com a filha Sofhya Kozikla Pripra, em frente à réplica da casa subterrânea usada antigamente pelos Xokleng para suportar o frio na aldeia Bugio, em José Boiteux. FOTO: Daniel Conzi/SUMAÚMA

Quem defende a infância indígena?

A tensão que antecede o julgamento do marco temporal no Supremo atinge até a comunidade escolar. A preocupação cresceu depois que circulou um vídeo protagonizado por lideranças políticas e agricultores da região que falam em “banho de sangue” e “guerra civil” caso os “capas pretas” (os ministros do Supremo) só olhem para os interesses dos indígenas. Narrado pelo deputado federal Rafael Pezenti (MDB-SC), o vídeo ressalta a importância da “propriedade privada” e das escrituras emitidas a quem comprou a terra, dizendo ser “muito ruim quando a história da gente é jogada na lata de lixo”. O deputado em nenhum momento menciona o que foi feito com o passado ancestral dos Xokleng e a relação deles com a terra, alguns milênios antes da vinda dos imigrantes europeus. Ele encerra afirmando que, se o STF cometer essa “injustiça” (contra o marco temporal), isso será corrigido com “sangue derramado”.

Para não espalhar o pânico, as lideranças pediram aos indígenas que não compartilhassem o conteúdo. Mesmo assim, muitos tiveram acesso a ele. Os professores temem represálias e cogitam a antecipação para 5 de julho das férias marcadas para o dia 15 de julho.

Preocupa especialmente a situação dos alunos da educação infantil, que precisam sair dos limites da terra indígena. Todos os dias, a partir das 6 horas, o ônibus com os alunos percorre a estrada que passa por área de agricultores em conflito. Com a invasão de uma creche em Blumenau, em 5 de abril, e o assassinato de quatro crianças, a segurança foi reforçada nas escolas da rede pública estadual. Esse é o caso da Escola Indígena de Educação Básica Laklãnõ, na aldeia Plipatõl, onde vigias se revezam e cones foram colocados no acesso principal. Ninguém entra sem ser identificado.

Mesmo assim, os educadores indígenas estão com medo. “A nossa briga não é contra os agricultores, que também são vítimas do Estado, que vendeu terras que não eram dele, mas a gente sabe que em situações assim as crianças ficam sempre mais vulneráveis”, diz a vice-cacica Jussara Reis dos Santos, 37 anos, filha de mãe Xokleng e de pai descendente de imigrante europeu.

Entre as mulheres, especialmente, a preocupação é maior. Assustadas, algumas pedem para não ser identificadas. “No campo, todo mundo tem arma em casa. A gente sempre enfrentou preconceito pela nossa condição de vida, mas a relação com os vizinhos era normal”, conta uma Xokleng. “Com o marco temporal ficou pior, e nós, as mães, temos medo porque tem muito registro [de armas] de caçadores [Colecionadores, Atiradores desportivos e Caçadores, os CACs].” A fala reflete o temor das mulheres às consequências da política do governo Bolsonaro de incentivo ao porte de armas em todo o Brasil.

Pelos menos 150 Xokleng devem acompanhar a votação nesta quarta-feira em Brasília. Um quarto ônibus parte de Florianópolis com estudantes indígenas da Universidade Federal de Santa Catarina. Nas aldeias, a vontade de participar desse momento histórico é grande. Tanto que cada um dos nove caciques teve que indicar quem faria parte da comitiva. De acordo com Tucum Gakran, cacique-presidente, a incerteza sobre o que vai acontecer em 7 de junho foi considerada. “Não se pode deixar a comunidade desguarnecida, e isso pode acontecer caso a votação se prolongue por alguns dias. Nós encaminhamos ofício ao Ministério Público Federal e ao Ministério dos Povos Indígenas pedindo o envio de policiais federais”, explica ele, que é morador da aldeia Coqueiro. Com relação à antecipação das férias escolares, o cacique disse que a ideia não deve avançar, pois seria necessário encaminhar um pedido formal à Secretaria de Estado da Educação. “O governo de Santa Catarina não está do nosso lado. Além da ação que deu origem ao marco temporal, o atual governador, Jorginho Mello [PL], tem feito forte pressão em Brasília contra a causa Xokleng. Temos professores concursados e tememos que também sofram alguma perseguição”, prevê Tucum.

Comunidade, reunida na Escola Indígena Laklanó, discutiu efeitos do julgamento do marco temporal e definiu lideranças que viajariam a Brasília. FOTO: Daniel Conzi/SUMAÚMA

O risco de repetir o passado escravista

O advogado Rafael Modesto dos Santos trabalha na defesa do povo Xokleng. O argumento central defendido por ele é que a tese do marco temporal é inconstitucional. Segundo Santos, o estado de Santa Catarina incorre num erro ao defender apenas um lado da história. “O estado de Santa Catarina defende o direito dos ruralistas, quando na verdade não deveria defender direito de ninguém. Escolhe um lado, assim como no século passado contratava bugreiros para caçar, para afugentar e matar os indígenas”, afirma. “Nesse contexto de expulsão violenta marcado por caçadas humanas, é feita a titulação dessas terras indígenas em favor de terceiros, em prejuízo do patrimônio público da União, pois se trata de usufruto exclusivo dos indígenas.”

A ação dos bugreiros, defende o advogado, é uma mancha na história brasileira que o estado teria que reconhecer. Tanto o Estado brasileiro como um todo como o estado de Santa Catarina, que no passado foi o responsável pelo pagamento aos caçadores de índios. Nesse caso, sustenta ele, o mínimo que poderia ser feito para reparar essa violência histórica seria a devolução da integralidade do território aos Xokleng.

O defensor fala em reparação pecuniária – direito imprescritível, que não se perde no tempo –, que pode ser discutida no Judiciário e requerida na Comissão de Anistia do governo federal. “No momento, a gente espera que a devolução do território seja um mecanismo de reparação, mas é claro que isso não interfere numa possível discussão sobre o direito reparatório em função das violências cometidas pelas nossas instituições, em especial pelo estado de Santa Catarina contra o povo que foi caçado e assassinado sob o jugo de extrema violência”, diz.

Na análise do advogado, a aprovação do marco temporal implicaria “um prejuízo cultural enorme ao país”. Além disso, os grupos de indígenas que estão morando na beira das estradas, em margens de rodovias, acampamentos improvisados ou nos fundos de fazendas, porque suas terras estão invadidas, seriam expulsos e naturalmente forçados a disputar espaço na periferia das cidades.

Questionado se entende que isso poderia resultar em um fenômeno semelhante ao ocorrido quando da assinatura da Lei Áurea (13 de maio de 1888), o advogado é assertivo: “Assim como o ‘fim da escravidão’ empurrou as populações pobres e sem condições de subsistência para as periferias das cidades, uma votação favorável ao marco temporal condenará os indígenas a uma situação bem parecida”.

Não é o que pensa o advogado Márcio Vicari, procurador-geral do estado de Santa Catarina. Até a posse, em 2 de janeiro, ele acompanhava a tese do marco temporal a distância. Em 15 de maio, Vicari participou de uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. “O governo estadual está dedicado a defender os agricultores catarinenses”, assegurou. O encontro foi proposto pelo presidente da Assembleia, deputado Mauro de Nadal (MDB). Participaram da reunião cinco deputados e nove representantes de entidades, ligados a federações de agricultura ou empresariais. Todos se manifestaram pela manutenção do marco temporal.

O procurador-geral refuta o argumento de parcialidade do estado. “A defesa dos indígenas é feita pela Funai, pelo Ministério Público Federal. O estado que eu hoje represento está defendendo os interesses próprios, assim como os do Instituto do Meio Ambiente [IMA], que é uma autarquia estadual, e desde o começo do processo tem essa posição”, alega. “Não se trata de uma posição a favor de A ou B, mas de defender uma área de proteção ambiental, a Reserva do Sassafrás.”

O extermínio como estratégia política

A trajetória dos povos originários no Brasil é marcada por sangue. Em meio a tantos povos vítimas de extermínio e massacres, os Xokleng estão entre os que mais atrocidades sofreram. Em 1956, a demarcação de seu território foi realizada pelo Serviço de Proteção aos Índios (SPI). Mas com apenas 14 mil hectares – e não com os 37 mil hectares que já tinham sido reconhecidos pelo governo do estado de Santa Catarina ainda em 1914. O objetivo era óbvio: enquanto os Xokleng ficavam restritos àquele espaço menor, o restante das terras era “vendido” a empresas e colonos, que passaram a registrá-las nos cartórios. Uma situação de conflito gerada, portanto, pelo próprio poder público.

Quase 100 anos depois, o povo Xokleng ainda aguarda a homologação dos 23 mil hectares restantes. Nos anos 1970, sob a ditadura empresarial-militar que oprimiu o Brasil de 1964 a 1985, o governo federal decidiu construir a Barragem Norte, hoje no município de José Boiteux. A barragem, uma obra para a contenção das águas dos rios, ocupou 15% dos 14 mil hectares que tinham sido garantidos à etnia, reduzindo ainda mais a terra dos Xokleng. Maior estrutura desse tipo no país, ela foi erguida para evitar cheias em municípios do Vale do Itajaí.

A construção expulsou pessoas de suas casas, desconsiderou a existência dos Xokleng e alagou grande parte do território indígena. Foram diversos os impactos negativos para os Xokleng, como no cultivo de alimentos, na convivência familiar e na educação. Ao impedir a vazão das águas do rio Hercílio, a barragem castigou a comunidade com sucessivas inundações. Os líderes familiares decidiram então buscar outros espaços para viver, distanciando-se do convívio dos parentes. Nesse contexto, muitos indígenas migraram para áreas urbanas, tornando-se pobres nas periferias das cidades de Santa Catarina.

Memórias de horror na ‘Terra da Fartura’

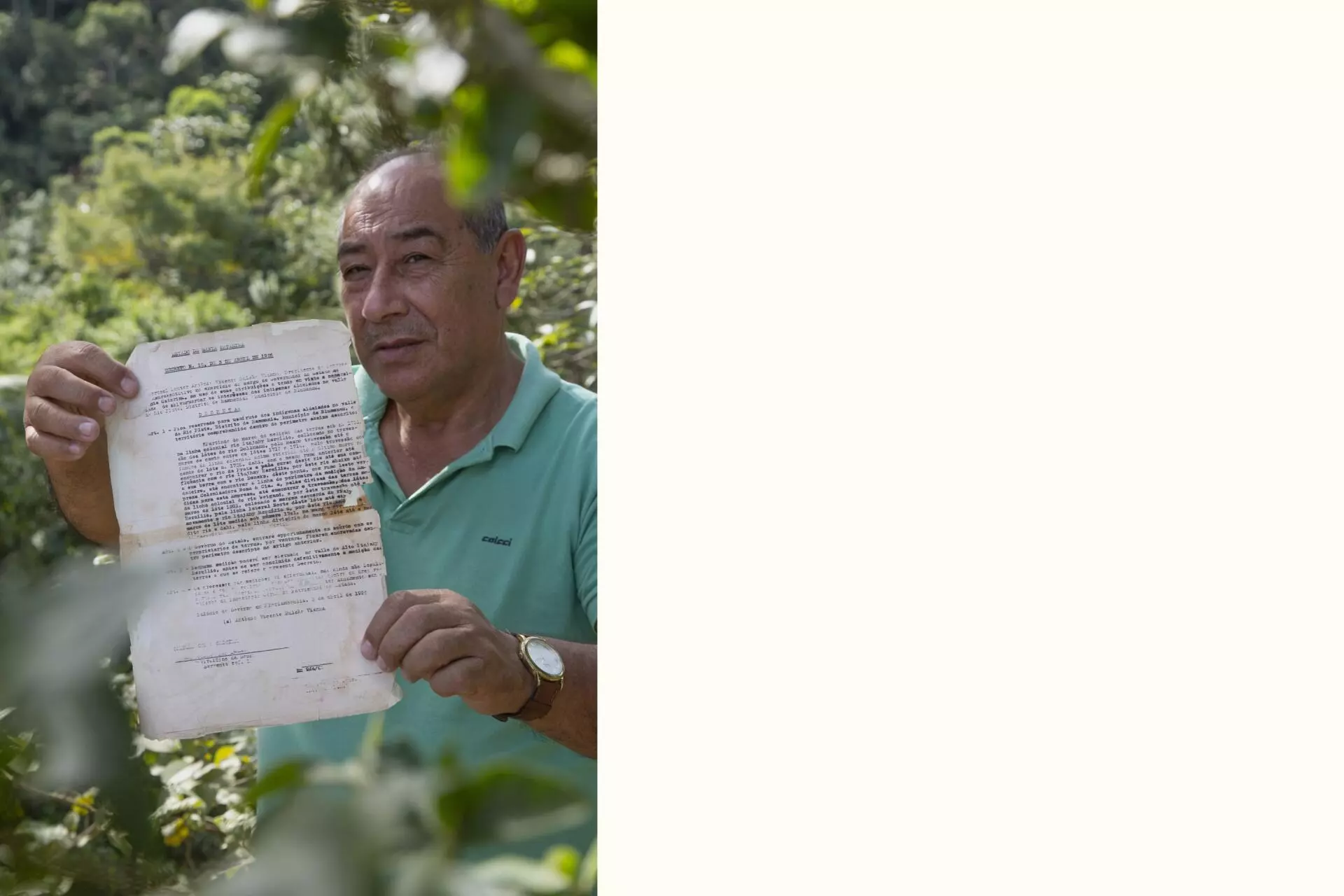

Brasílio Priprá, 65 anos, mora na parte alta da aldeia Palmeira. Sem nunca ter sido eleito cacique, o ex-funcionário da antiga Funai é um dos maiores conhecedores da realidade Xokleng. Há pelo menos 36 anos ele acompanha o vaivém do seu povo em busca do reconhecimento definitivo do território ancestral. Em sua casa, cercada por árvores frutíferas e pés de araucária, espécie típica de regiões frias que produz a semente do pinhão, ele guarda um documento que considera sagrado: um decreto do então governador do estado de Santa Catarina, Bulcão Viana, com data de 3 de abril de 1926, que coloca a área atualmente em questão dentro do território Xokleng. “Os agricultores que compraram a terra sabem, as madeireiras sabem e o Estado sabe: essas terras são dos Xokleng. O Estado, que vendeu a área para as empresas e estas para os agricultores, deve indenizar as famílias”, afirma.

Ainda que não tenha vivenciado diretamente as atrocidades do passado, ele se emociona quando fala do que ouviu dos mais velhos. Um dos episódios mais tristes ocorreu em agosto de 1904: crianças foram jogadas para cima e espetadas em punhais. Naquela data, 244 indígenas foram mortos pelo Estado. O episódio foi descrito no jornal já extinto Novidades, de Blumenau: “Os inimigos não pouparam vida nenhuma. Depois de terem iniciado a sua obra com balas, a finalizaram com facas. Nem se comoveram com os gemidos e gritos das crianças que estavam agarradas ao corpo prostrado das mães. Foi tudo massacrado”.

Priprá cresceu ouvindo histórias assim: “Choro diante dessas atrocidades. Sou neto de pessoas que ajudaram a trazer a comunidade pra fora do mato, a fazer contato [com não indígenas]. Faz mais de 100 anos, mas para um povo é ontem”.

Brasílio Pripra mostra documento assinado pelo então governador de SC, em 1926, reconhecendo os 37 mil hectares da terra indígena FOTO: Daniel Conzi/SUMAÚMA

Essas memórias de tamanha violência ainda hoje assombram as aldeias. “A ação do marco temporal deixou o povo ansioso. A nossa gente carrega um trauma nascido lá atrás, quando nossos antepassados foram quase exterminados”, explica Priprá.

Essa memória, observa o professor de matemática Abraão Kovi Patté, formado em licenciatura indígena intercultural do sul da Mata Atlântica pela Universidade Federal de Santa Catarina, é revivida sempre que está na cidade de Ibirama, a 30 quilômetros de José Boiteux e caminho para a terra indígena. “Na rotatória da avenida principal, o monumento ao centenário da cidade nos mostra quanto o preconceito está culturalmente encravado na região”, aponta. O educador se refere à pracinha feita de pedras e com esculturas de bronze em homenagem aos grupos fundadores da cidade. “Os imigrantes, representados nas figuras do agricultor, desbravador e operário, em pé, imponentes, enquanto a imagem do indígena está em tamanho menor, em posição inferiorizada diante dos demais”, diz.

Apesar disso, a presença dos indígenas no “Vale Europeu”, como se diz em Santa Catarina, é forte. Quando fundado, o lugarejo foi chamado de colônia Hamônia, mas teve o nome trocado para Dalbérgia. Em 1943, passou a ser chamado de Ibirama, que em tupi quer dizer “terra da fartura”.

‘Quero ficar aqui até a terra me comer’

“Não tenho mais nada”, conta a cozinheira indígena Rosinei Pedroso, que vive às margens da estrada que faz divisa com a antiga sede da Reserva Biológica Estadual do Sassafrás. FOTO: Daniel Conzi/SUMAÚMA

Rosinei Pedroso, 47 anos, a Rose, é a cozinheira de um acampamento às margens da estrada que faz divisa com a antiga sede da Reserva Biológica Estadual do Sassafrás. A indígena Kaingang é casada com o Xokleng Ndili Kopakã, que junto com outros homens trabalha no corte de pínus nos matos da região. Já são quase sete anos morando com filhas e netos em barraca de lona. A proximidade com terras em conflito tem um preço alto: algumas vezes suas panelas, louças e roupas foram jogadas ao chão. Pelo menos em uma delas teriam sido policiais. “Eu não tenho medo de mais nada. Não acho que esteja fazendo algo errado, a não ser lutar. Eu quero ficar aqui até a terra me comer”, diz Rose enquanto se esquenta ao redor do fogão a lenha tomando um chimarrão.

Por dez anos Natan Cuzon Crendo, 33 anos, foi operador de máquinas em uma das maiores fabricantes de produtos de cama, mesa e banho do polo têxtil do Vale do Itajaí. Como a maioria dos jovens, ele partiu em busca de emprego. Mas voltou para a aldeia Bugio, onde mora com a mulher, grávida do segundo filho. Conta ter sido movido por um sentimento comum a outros que partiram e retornaram: “Eu não posso deixar morrer o legado dos meus antepassados: eu acompanhei minha mãe acampada na Barragem Norte, uma obra que só fez mal ao nosso povo, onde ela adoeceu e morreu. Meu filho tem 1 ano, e sempre que pego ele no colo me vem à cabeça o sofrimento da nossa gente”.

A Bugio, diferentemente das outras aldeias da TI Ibirama-Laklãnõ, fica mil metros acima do nível do mar. Natan usa essa condição geográfica para fazer uma comparação com os desafios de um Xokleng: “Só Deus para me empurrar para baixo”.

Assim como Natan deseja que seu filho conheça a história de seus antepassados, a juventude Xokleng já se decidiu por um levante. Além da forte presença nas redes sociais, os jovens da Terra Indígena Ibirama-Laklãnõ assumiram o protagonismo da luta. Com danças, cantos, corpos pintados, rodas de conversa e protestos, eles têm levado o grito Xokleng a diferentes lugares. Já estiveram em protestos no Supremo Tribunal Federal, na Esplanada dos Ministérios, nas ruas de Florianópolis e na Assembleia Legislativa de Santa Catarina.

Natan Cuzun Crendo, que pensa no sofrimento de seu povo sempre que olha para o filho, de 1 ano, e uma parente da aldeia se preparam para a assembleia em que discutiriam o julgamento do marco temporal. FOTO: Daniel Conzi/SUMAÚMA

“Todos os anciãos esperaram pela demarcação do nosso território de forma integral. Nós queremos honrar nossos avós, nossos antepassados, todos aqueles que faleceram sem poder ver esse momento histórico se concretizar”, conta Kagdan Crendo, 16 anos, comunicador no grupo da juventude. O estudante do ensino médio da aldeia Plipatõl admite que mal consegue dormir esperando pela decisão do STF: “O marco temporal uniu o nosso povo. Anciãos e jovens, católicos e evangélicos. A gente tem diferenças, mas neste momento nada é maior do que a questão da terra”.

Tradução para o espanhol: Julieta Sueldo Boedo

Tradução para o inglês: Mark Murray

Edição de fotografia: Marcelo Aguilar, Mariana Greif e Pablo Albarenga

Montagem da página: Érica Saboya