President Luiz Inácio Lula da Silva vetoed several passages in a bill passed by Brazil’s Congress that created the historical cut-off thesis – according to which only Indigenous peoples who could prove they were in their territories in October of 1988, when the Brazilian Constitution was enacted, would be entitled to their lands. Lula’s vetoes put the brakes on Congress’s attempt to create historical setbacks to Indigenous people’s rights in Brazil. Yet this same Congress that approved an attack on Indigenous rights will try to override the president’s vetoes at the end of this month of November.

Because there will be enough votes to do this, because of how strong members connected to agribusiness are within Congress, the Supreme Court will inevitably take up the debate on the historical cut-off point once again. In September, Brazil’s highest court struck down the historical cut-off thesis in a 9 to 2 ruling. In an interview with SUMAÚMA, legal expert and attorney Deborah Duprat, who is defending the Indigenous people, says that if the case goes back to the Supreme Court, it risks a reversal that could, once again, violate Indigenous peoples’ rights.

Duprat, 64, served as a federal prosecutor in Brazil from 1987 to 2020. In 2009, as the nation’s deputy attorney general, she was the first woman to represent the Federal Public Prosecutor’s Office in a case before the Supreme Court. “The Supreme Court didn’t usurp the powers of the Legislative branch,” she says. “I defend democracy. Seeing the Legislative and Judiciary branches opposing each other until one of them completely capitulates means the death of democracy.”

Below are some excerpts from our interview, done at her home in Brasília.

A member of the Kayapó Indigenous people follows the hearings on the historic cut-off point in Brasília, in August 2023, while holding the Brazilian Constitution: this document recognizes ‘native rights to lands.’ Photo: Matheus Alves/SUMAÚMA

SUMAÚMA: President Lula partially vetoed the historic cut-off point bill. One article he kept (Art. 20) says that the ‘usufruct of the Indigenous people [over their lands] does not supersede the interest of the national policy of defense and sovereignty.’ What does this mean in practice? Could the government authorize mining or hydroelectric plants in the area, for instance?

DEBORAH DUPRAT: No. These vetoes make it clear that, first and foremost, a supplementary law needs to be issued to define what the federal government’s relevant public interest is, as is written in Paragraph Six of Article 231 of the Constitution. Major works in Indigenous areas can only be considered essential to the national community if they are established as being of relevant public interest in a supplementary law. Except that this law was never created; it doesn’t exist to this day. That is why, strictly speaking, we have no rules to define what can and what can’t be built on Indigenous lands. And even if this law existed, the native peoples need to be consulted in advance regarding the impacts of major works crossing their territories, as determined by Convention 169 [of the International Labour Organization, the ILO].

Another article that Lula did not veto and that was criticized by the Indigenous movement, is Article 26: ‘The exercise of economic activities is allowed on Indigenous lands, provided that the Indigenous community does itself allow cooperation and contracting of non-Indigenous third parties.’ Could this open the way for deceitful agreements?

There is a risk, but caution is needed in discussing it. This is also a long-running discussion, which goes back to the leasing of Indigenous lands that frequently occurred in southern Brazil, in Rio Grande do Sul, in Paraná, as well as in Mato Grosso. I think we have to try to get away from a paternalistic view of the Indigenous peoples, that they are incapable, that they can’t make conscientious decisions in relation to their own territory, or that they are or have always been subject to the ploys around them that are capable of tempting them. I don’t see this provision [of the law] as a concern. Opening up lands to third parties is a situation that already exists for some groups.

But what if all of the Indigenous peoples decided to plant soybeans in their territories, for example? Does this only regard them? How can the climate crisis be balanced in this context?

I’ve always hated the instrumental view of the Indigenous people – whether as peoples or in relation to their territories – that they are a sort of moral reserve for the nation. In other words: that their territories only have meaning when they preserve environmental resources. We have a highly capitalist, individualist society, which prioritizes the economic activities that most impact the climate, the environment, which is the case of soybean crops, mining. There are no constitutional grounds prohibiting Indigenous people from doing what the rest of society does.

Confronting the climate crisis, the advancement on natural resources, is a collective imperative of Brazilian society. It is absolutely unfair that this demand fall solely over Indigenous people and their territories. I don’t want to use this to dismiss the empirical finding that territories belonging to Indigenous peoples, Quilombolas [descendents of enslaved rebels], and traditional communities are precisely the places where we have more environmental resources preserved. This is a fact, but it doesn’t turn the Indigenous people into nature’s guardians. The commitment to confront the environmental crisis belongs to all of Brazilian society.

A young member of the Xokleng Indigenous community takes part in a march in Brasília to pressure the nation’s Supreme Court to rule against the historic cut-off point thesis. Photo: Matheus Alves/SUMAÚMA

If Congress, with its majority ruralist bloc, overrides Lula’s vetoes, which is likely, does the historic cut-off point fight return to the Supreme Court?

Most likely. Congress can’t deliberate on what an Indigenous area is. The Supreme Court understood that demarcation and the concept of what Indigenous lands are is defined by the Constitution, which exhaustively covers this topic and has only set aside two spaces for Congress to act. One of them is defining what is in the federal government’s relevant public interest in Indigenous territories, which Congress has yet to do. The other is deciding how water and mineral resources will be exploited in Indigenous territories, with payment of royalties [to Indigenous peoples]. Congress has also yet to do this – in fact, neither of the two was covered in this law.

Instead, Congress sought to legislate topics that the Supreme Court had just covered. Someone will certainly call upon the Supreme Court [if Lula’s vetoes are overridden], and it’s likely that one of the justices will issue a preliminary order [a temporary ruling suspending the law’s validity]. This game could go on forever.

The Supreme Court has already shifted its understanding on various subjects. Is there risk of a reversal?

Anything is possible. Because the Supreme Court is not one person, but rather a group of people, which also changes. When we file a legal action, we have no control over it. Because time changes the possibilities.

It’s a dynamic landscape.

How far could this congressional fight go with the Supreme Court?

At no time did the Supreme Court usurp the powers of the Legislative branch. It’s necessary to understand that contemporary constitutions are very extensive catalogs of rights, and with this the role Supreme Courts play has grown substantially. Separation of powers is a principle, but it adapts to local and momentary dynamics. This isn’t a Brazilian phenomenon; it happens in many places in the world. By ruling that homosexual unions are valid, by ruling on affirmative action, on demarcation of Indigenous lands, the Supreme Court is playing the role of interpreting the Constitution and implementing rights that majorities do not implement.

There is a lot of recent resentment [from the extreme right] in relation to a Court that has played a leading role in maintaining democracy, in the relation to the omission of the other branches of government and other important social and government actors [in the Bolsonaro administration]. I think this is the worst moment [in this dispute], and that it is very contaminated by this omission by some branches and the leading role the Supreme Court has had. I defend democracy. Seeing the Legislative and Judiciary branches opposing each other until one of them completely capitulates means the death of democracy. I honestly hope for some good sense. And fast.

Fact-checker: Plínio Lopes

Proofreader (Portuguese): Valquíria Della Pozza

Spanish translation: Julieta Sueldo Boedo

English translation: Sarah J. Johnson

Photo Editor: Lela Beltrão

Layout and finishing: Verónica Goyzueta

Editors: Malu Delgado (news and content), Viviane Zandonadi (editorial workflow and copy editing), and Talita Bedinelli (coordination)

Director: Eliane Brum

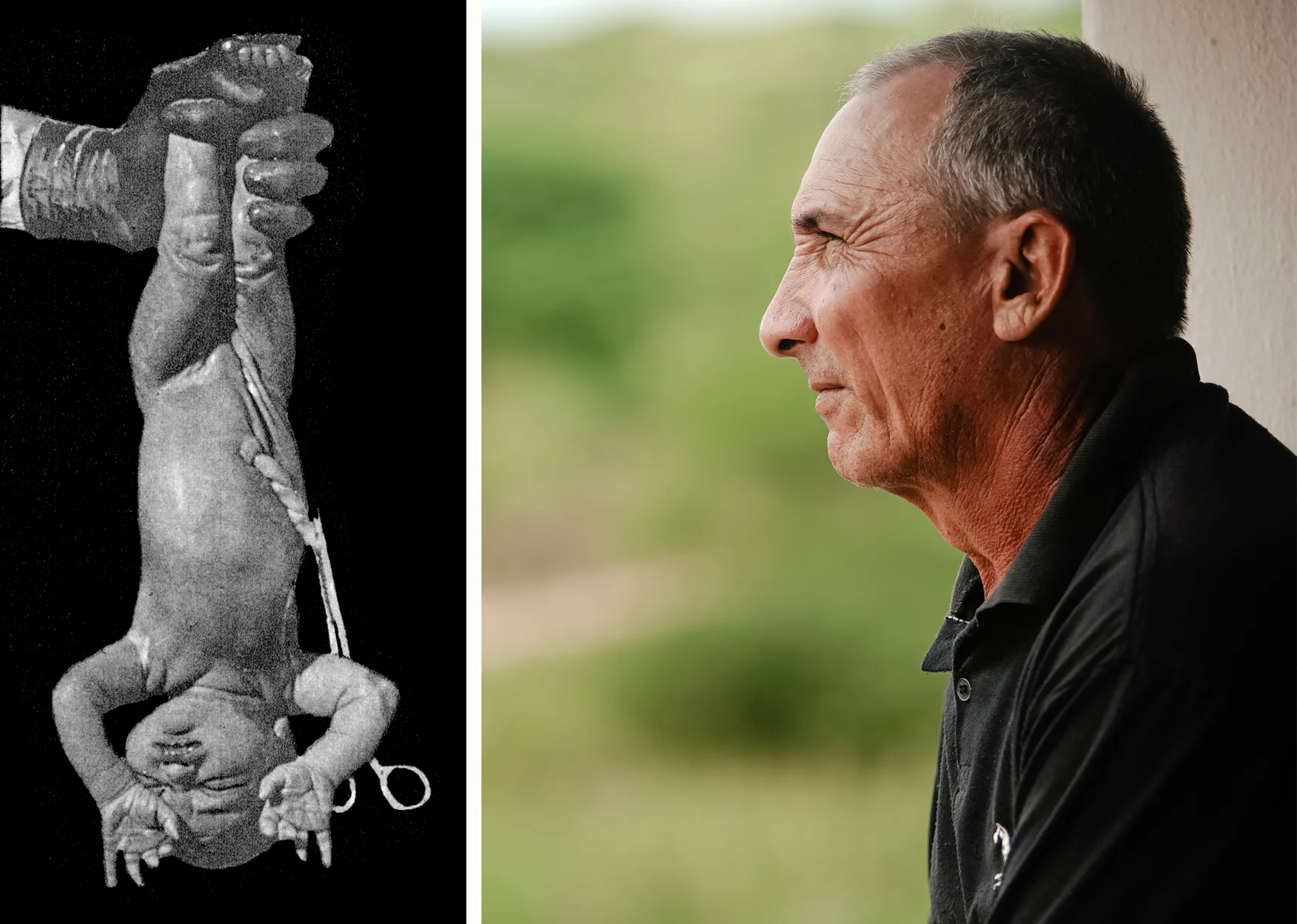

April 2023: Karajá and Kuikuro Indigenous peoples protest in front of the National Congress, in Brasília. Since the start of the Lula administration, the movement has pressed for urgent resumption of territorial demarcations. Photo: Fernando Martinho/SUMAÚMA