Cuando los barcos se vayan, la villa construida para los jefes de Estado se convierta en una edificio de oficinas público y los últimos huéspedes abandonen los nuevos hoteles boutique, ¿qué quedará para Abayomi en la Belém post-COP30? Vestida de princesa, toda de azul, la niña de 5 años juega en la ocupación Liberdade, una comunidad donde 3.000 familias podrían ser desahuciadas en el año en que la capital de Pará acoge la conferencia de la ONU sobre el cambio climático. Mientras el mundo busca alojamiento para el período de la COP, mientras la región metropolitana de Belém recibe 4.800 millones de reales (845 mil dólares) en inversiones federales, quienes viven allí sienten que la ciudad está desperdiciando una oportunidad de, por fin, garantizar a sus habitantes el derecho a una vivienda digna.

La niña-princesa Abayomi juega en la ocupación Liberdade, una comunidad con 3.000 familias que corren el riesgo de ser desahuciadas el año de la COP30. Foto: Raimundo Paccó/SUMAÚMA

Belém y los municipios vecinos están a la cabeza de las concentraciones urbanas de Brasil con las más altas proporciones de habitantes que viven en favelas —comunidades donde la propiedad del terreno no está regularizada y falta alcantarillado, o suministro de agua, o recogida de basuras, o todo lo anterior—. Más de 1,1 millones de personas viven en estas condiciones, el 57,1% de la población de Belém, Ananindeua, Marituba y Benevides. El censo de 2022 identificó 214 favelas en la capital de Pará; las más pobladas están en las llamadas tierras bajas, zonas inundables con infraestructuras precarias, en territorios históricamente habitados por Indígenas, Ribereños, personas negras y refugiados de la Selva.

INFOGRAFÍA: RODOLFO ALMEIDA/SUMAÚMA

INFOGRAFÍA: RODOLFO ALMEIDA/SUMAÚMA

La precariedad de la vivienda puede apreciarse en la cantidad de los denominados «domicilios inadecuados», término que designa, por ejemplo, casas que no cumplen los requisitos de saneamiento, o aquellas en que todas las habitaciones son dormitorios, o aquellas en que la propiedad del terreno no está legalizada. Según la Fundación João Pinheiro, institución de investigación dedicada a elaborar indicadores socioeconómicos y de vivienda en Brasil, solo en la Gran Belém hay más de 604.000 hogares en esta situación. Es el segundo porcentaje más alto de todas las regiones metropolitanas brasileñas. La sede de la COP30 también se encuentra entre las peores ciudades de Brasil en cuanto a cobertura de saneamiento: solo se recoge un 20% de las aguas residuales y se trata un 2,4%, según el Instituto Trata Brasil, una organización no gubernamental que supervisa los índices de saneamiento.

Según datos de la Fundación João Pinheiro, otro concepto que ayuda a comprender la situación de la vivienda, o la falta de ella, es el déficit habitacional: el número de domicilios adicionales necesarios para alojar a quienes viven en la zona, ya sea por la precaria estructura física de los inmuebles, porque hay familias que comparten casa o porque el alquiler compromete el presupuesto familiar. En la región metropolitana de Belém, con sus más de 2,2 millones de habitantes, el déficit habitacional es de casi 84.000 viviendas, y las cifras ni siquiera tienen en cuenta Barcarena, municipio recientemente incluido en la región. Reducir el déficit habitacional es uno de los objetivos del Plan Local de Acción Climática de Belém.

Si hay escasez de viviendas, no es por falta de espacio. El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística indica que hay más de 125.000 inmuebles desocupados en la región metropolitana, 70.700 solo en la capital, suficientes para cubrir el déficit con creces. Pero no existe una política de cesión de espacios vacíos a familias con baja renta, en la línea de lo que se ha hecho para crear hoteles de lujo. SUMAÚMA entró en contacto con el gobierno del estado de Pará para preguntarle sobre la asignación de inmuebles desocupados a quienes no tienen dónde vivir, pero no respondió; la municipalidad de Belém, en cambio, alegó que lleva poco más de 100 días en la gestión y aún está preparando un estudio sobre la «ocupación de espacios ociosos».

En la segregada Belém, que maltrata sus aguas y a sus gentes, tecnologías arquitectónicas amazónicas como los palafitos se convierten en viviendas precarias. Foto: Raimundo Paccó/SUMAÚMA

En febrero de este año, se entregó finalmente en el distrito de Outeiro una promoción de viviendas sociales del programa federal Mi Casa, Mi Vida con 1.008 apartamentos que se inició en 2014. Pero en toda la ciudad continúan los riesgos de desahucio, los alquileres son más caros y la precariedad habitacional sigue sin resolverse. De las cerca de 10.000 nuevas camas temporales que se preparan para la cumbre del clima, ninguna se convertirá en residencia permanente. La COP30 podría pasar sin dejar un legado de vivienda para Belém.

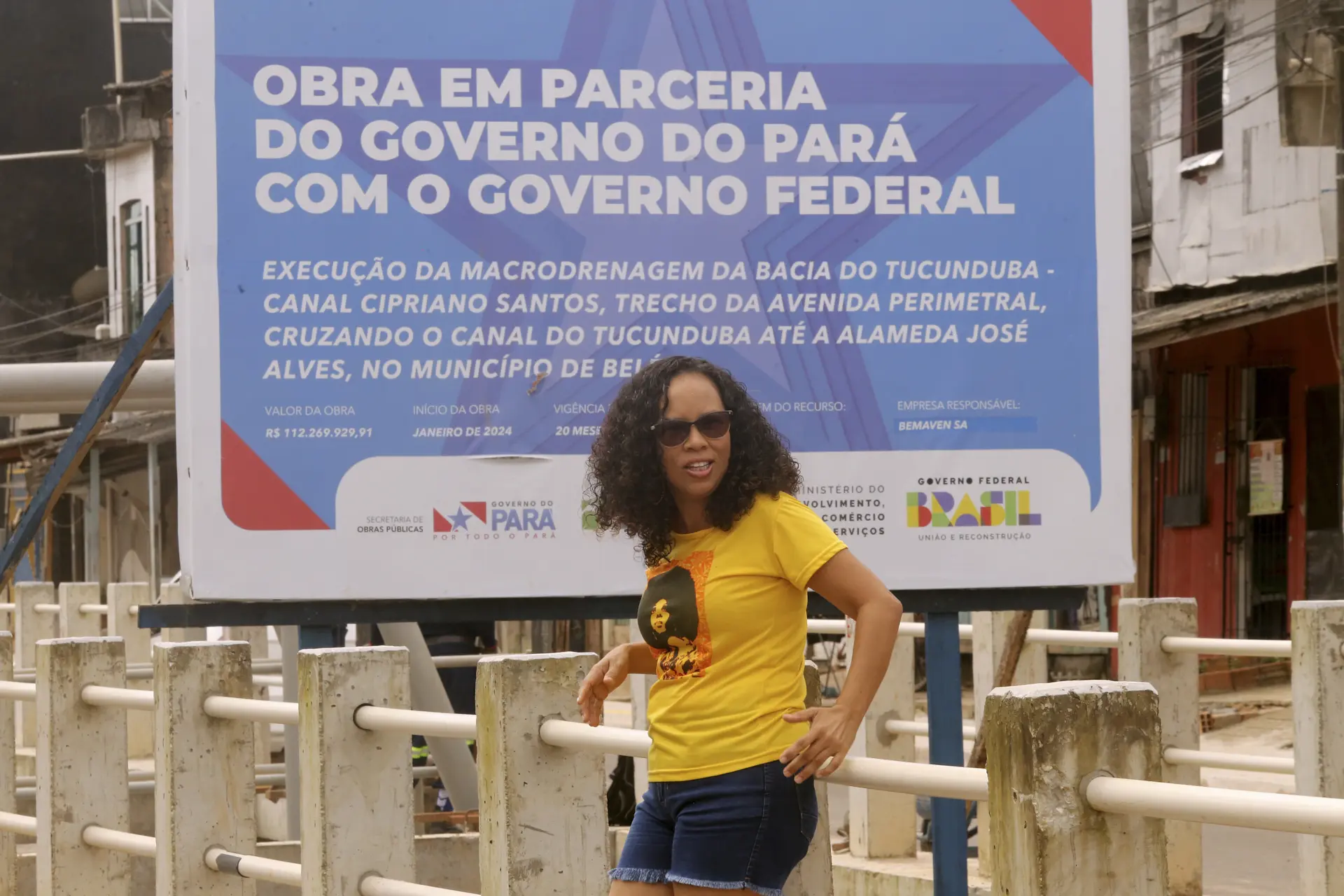

Shaira Mana Josy fue desalojada durante la pandemia; la previsión es que las obras en curso en la cuenca del Tucunduba expropien más de 2.000 lotes. Foto: Raimundo Paccó/SUMAÚMA

‘Apenas alcanzó para una chabola’

Sin infraestructuras urbanas, las tierras bajas acaban recibiendo obras que no llevan en consideración los flujos de vida. Canalizan las aguas, cementan los bosques y expulsan a la gente. En 2021, mientras el mundo intentaba sobrevivir a la pandemia de covid-19, la rapera, escritora y educadora Shaira Mana Josy hacía frente a un desahucio. El desalojo de los residentes formaba parte del macrodrenaje de la cuenca del Río Tucunduba, un proyecto que involucra 13 cursos de agua y se arrastra desde la década de 1990, entre paradas y reanudaciones, en las tierras bajas de barrios como Guamá y Terra Firme. Shaira resumió lo que vivió en versos:

Para sair do lar (para salir del hogar)

Deram um prazo (me dieron un plazo)

Prazo para sermos despejados (un plazo para ser desalojados)

O dinheiro dado… (el dinero dado…)

Mal deu para comprar um barraco (apenas alcanzó para una chabola)

«La mayoría de mis vecinos se fueron a vivir lejos. Otros recibieron una cantidad [de indemnización] con la que apenas podían vivir. O aceptaron un alquiler social con la esperanza de que algún día les darían un apartamento», cuenta Shaira. Su familia permaneció en Terra Firme. Compró un terreno en la Avenida Cipriano Santos. Gracias a las donaciones, don Jacir, el padre de Shaira, pudo construir una casa nueva.

Ahora es el canal de la Cipriano Santos, otro integrante de la cuenca del Tucunduba, el que está en obras para la COP, con una financiación de 116 millones de reales (20 millones de dólares) del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. Es uno de los proyectos que está llevando a cabo el gobierno de Pará hasta la conferencia del clima. Sigue un modelo de urbanización que no condice con las tecnologías sociales de la Amazonia ni resuelve el problema de la vivienda. Según el Núcleo de Defensa de la Vivienda de la Defensoría Pública de Pará, el gobierno quiere expropiar las casas construidas en una superficie equivalente a 500 lotes de terreno. Cerca de allí, en otros tres afluentes del Tucunduba también se están haciendo obras de canalización (uno tiene un proyecto asociado a la COP). En total, se prevé que se expropien más de 2.000 lotes. Pero el número de familias que están a punto de quedarse sin casa es aún mayor, ya que a veces se hacina más de una familia en cada lote.

Obras en el canal de la Avenida Cipriano Santos, donde se retiraron árboles para convertirlo todo en hormigón; Shaira muestra una grieta en la pared de su casa. Fotos: Raimundo Paccó/SUMAÚMA

Los vecinos llevan tiempo queriendo que el Estado intervenga en la Avenida Cipriano Santos y el curso de agua, pero con diálogo, no de la forma en que está ocurriendo. Alegan que el canal es cada vez más estrecho y la calle, más ancha. En la casa de la familia de Shaira Mana Josy, las grietas han crecido. Los residuos cloacales, en lugar de desaparecer, vuelven. En las aceras no hay espacio para almacenar la basura. En el borde del canal no queda ningún árbol. «Había Ajurus, había Mangos. Ahora han reducido la anchura del canal y no queda tierra. Antes había tierra para plantar. Ahora todo es cemento», dice mientras recuerda a su abuela, de quien aprendió, en el municipio de Cametá, los secretos de la tierra.

El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social afirma en un comunicado que, en el proyecto que presentó el estado de Pará, el paisajismo con árboles es una de las acciones previstas para las dos calles que bordean el canal, una franja en cada una. El proyecto incluye aceras, carril bici, señalización, así como la adaptación de las redes de drenaje, distribución de agua y recogida de aguas residuales. También se construirán una plaza pública, un polideportivo, dos zonas de juegos infantiles, dos gimnasios al aire libre y una pista de atletismo. Según el banco, las inversiones en Belém van más allá de la preparación para la COP30 y se centran en mejorar la vida de la población; en el caso de las cuencas del Tucunduba y el Murutucu, 300.000 personas se beneficiarían de las obras. Pero, hasta ahora, no son más que intenciones en un papel, lejos de la vida.

SUMAÚMA le preguntó al gobierno de Pará si el proyecto había cambiado a mitad de camino, qué avances se habían hecho en las expropiaciones previstas para la cuenca del Tucunduba y adónde irían las familias. El gobierno afirma que no se ha reducido la anchura del canal ni se han agrandado las avenidas, que la intervención se planificó para garantizar el drenaje de las aguas pluviales e incluye la construcción de una plaza con una zona verde. Y añade que el «posible desplazamiento de residentes» y el pago de indemnizaciones por las obras de la cuenca del Tucunduba se están llevando según la ley, «garantizando los derechos de las familias afectadas».

Plazas hoteleras vacías para la COP y alquileres descompensados

La Asociación Brasileña de la Industria Hotelera de Pará contabiliza 22.000 camas en la capital y 5.500 en las ciudades vecinas. En la COP se esperan entre 30.000 y 40.000 visitantes. En 2024, el gobierno de Pará cedió al grupo portugués Vila Galé, por 30 años, tres antiguos almacenes portuarios de más de 2.000 metros cuadrados cada uno situados en la zona denominada Puerto Futuro 2, para construir un nuevo hotel boutique con más de 200 habitaciones.

Cerca está un antiguo edificio de la agencia tributaria brasileña, cerrado desde 2012 tras un incendio, que tiene 18 plantas y 2.700 metros cuadrados. El gobierno federal lo cedió al gobierno de Pará, que a su vez lo cedió a otra cadena portuguesa, Tivoli, para que lo convirtiera en un hotel de lujo con 170 habitaciones. Para el presidente de la asociación hotelera de Pará, Antônio Santiago, como hay escasez de hoteles en Belém y estas cadenas pueden atraer más turismo de Europa, las nuevas camas no se infrautilizarán después de la COP.

El gobierno federal ha incluido entre las opciones de alojamiento de lujo los cruceros Costa Diadema y MSC Seaview, que atracarán en el distrito de Outeiro y se espera que acojan a unas 4.500 personas. El MSC Seaview cuenta con más de 2.000 camarotes. Es un transatlántico del Grupo MSC, cuya sede está en Ginebra, Suiza. El Costa Diadema tiene casi 1.900 camarotes. El barco pertenece al Grupo Costa, italiano, vinculado a la empresa angloamericana Carnival Corporation. Conviene recordar que el transporte marítimo es responsable del 3% de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo. Los cruceros emiten más carbono por pasajero que los aviones de las compañías aéreas, según el Consejo Internacional de Transporte Limpio. Un acuerdo del Comité de Protección del Medio Marino pretende reducir a cero las emisiones netas del sector para 2050.

Para alojar en Belém a los jefes de Estado y representantes de las naciones que forman parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se está construyendo la Villa COP30 cerca del Parque de la Ciudad, lugar donde se celebrará la conferencia. La villa de los líderes internacionales tendrá cinco bloques y 405 apartamentos, construidos y amueblados con 224 millones de reales (unos 40 millones de dólares) de Itaipú Binacional, central hidroeléctrica situada en el Río Paraná y compartida entre Brasil y Paraguay, que dejó enormes pasivos socioambientales cuando se construyó durante la dictadura militar-empresarial (1964-1985). La Itaipú que financia la villa de los líderes internacionales es la misma que sepultó los Saltos del Guairá, una maravilla de la Naturaleza que hasta entonces era la mayor cascada del planeta. Después de noviembre, la villa se convertirá en un centro administrativo del gobierno de Pará.

Otro alojamiento temporal son las 17 escuelas que se están reformando para acoger a unas 5.000 personas durante la reunión de las Naciones Unidas. Según el gobierno, parte del mobiliario adquirido para las escuelas albergue se destinará después a las secretarías de estado. Las reservas de alojamiento tanto en las escuelas como en la villa se harán a través de una plataforma, que el gobierno federal aún no ha contratado. La tarifa diaria debe cubrir los gastos de gestión del alojamiento. Se convocará una licitación para determinar la empresa responsable de los servicios hoteleros en estos espacios.

Las plataformas en línea de alojamiento Airbnb y Booking colaboran con el gobierno de Pará. En el caso de Airbnb, desde que se firmó el acuerdo en noviembre de 2023, el número de camas disponibles ha crecido un 54% en un año, afirma la responsable de relaciones institucionales y gubernamentales de la plataforma en Brasil, Aleksandra Ristovic. En noviembre de 2024, había más de 5.200 camas. En la COP26 de Glasgow, Escocia, debido a la escasez de alojamientos disponibles, la plataforma también animó a los habitantes a convertirse en anfitriones. Para el período de la COP30, hay tarifas diarias de casi 93.000 reales (unos 16.300 dólares) en Airbnb por un apartamento de cuatro habitaciones y de más de 200.000 reales (unos 35.000 dólares) en Booking por una casa de dos habitaciones. Ambas plataformas afirman que no interfieren en los precios de las reservas. El gobierno federal y los empresarios del sector debaten un acuerdo para frenar los precios abusivos en las tarifas de alojamiento durante el evento.

A la derecha, un nuevo hotel de lujo de una cadena portuguesa se prepara para la COP30 en el centro de Belém. El Estado cedió el edificio. Foto: Raimundo Paccó/SUMAÚMA

La demanda desenfrenada ha influido en los alquileres de quienes viven en Belém. En marzo, la ciudad era la segunda capital del país con el precio medio de alquiler por metro cuadrado más alto, solo por detrás de São Paulo: 57,29 reales (10 dólares), según el índice FipeZAP. La presidenta del Consejo Regional de Corredores Inmobiliarios de Pará, Luisa Carneiro, constata el aumento: «En mi cartera de alquileres, tenía un inmueble alquilado por 2.500 reales [440 dólares]. Tuve que pedir que lo dejaran y luego lo alquilé por 3.750 reales [660 dólares]. Ya es un reflejo de la COP30». En otro caso que siguió, el alquiler pasó de 3.700 a 5.500 reales (de 650 a 970 dólares). «Los salarios no han cambiado y los alquileres, para los que tienen que vivir de alquiler, se están descompensando».

Una Belém, dos ciudades

En el trayecto del aeropuerto al Parque de la Ciudad, los que llegan a Belém cruzan el Arroyo São Joaquim, actualmente en obras. Con una financiación de 150 millones de reales (26,5 millones de dólares) de Itaipú Binacional, el proyecto prevé que el terreno se convierta en un parque, con urbanización, drenaje, alcantarillado, gestión de residuos y pavimentación. Socorro Bayma, de 58 años, vive con su hija y sus perros cerca del arroyo, en el barrio de Maracangalha. Reconstruyó su casa con la ayuda de unos amigos después de que la antigua se derrumbara. No tiene conexión al alcantarillado. El agua no tiene fuerza para llegar hasta la ducha. A veces Socorro prefiere ducharse bajo la lluvia. Tampoco llega la recogida de basuras. La vida real contradice las promesas del nombre de su calle: Pasaje El Sol Nace para Todos.

SUMAÚMA preguntó a la municipalidad sobre las precarias condiciones en que viven los vecinos del Arroyo São Joaquim. En un comunicado, la administración afirmó que las obras del parque incluyen «tanto acciones de saneamiento como de depuración de aguas residuales a lo largo del arroyo» y que se han «intensificado las inversiones en saneamiento en toda la ciudad».

Socorro Bayma vive cerca de Arroyo São Joaquim y del Parque de la Ciudad, sede de la COP, y no tiene alcantarillado ni recogida de basuras. Foto: Guilherme Guerreiro Neto/SUMAÚMA

Cuando era niña, Socorro vivía cerca de allí, en la Rua do Fio, tocando el Arroyo do Una. «Se llenaba de agua y nos bañábamos. No era agua contaminada. Cuando se secaba, agarrábamos camarones, cangrejos». El crecimiento de Belém ha dejado de lado la vida Ribereña en las periferias de la gran ciudad. Celymar Barbosa, de 46 años, vecina de Socorro, nació en Altamira, también en Pará, llegó a Belém cuando tenía 2 años con su madre y empezó a trabajar como empleada del hogar a los 12. Hoy Socorro y Celymar están juntas en el Movimiento de Lucha en Barrios, Villas y Favelas, en defensa de una reforma urbana que tenga en cuenta la dignidad de quienes viven en la ciudad.

La profesora Ana Cláudia Cardoso, de la Universidad Federal de Pará, ayuda a contar la historia de cómo la ciudad llegó a la situación actual. «Belém, antes de ser Belém, era una ciudad Indígena. Tenía una lógica de ocupación totalmente diferente. La gente vivía de la pesca y de la gestión de la Selva. Ponían sus productos a la venta, pero querían seguir viviendo allí, en la orilla del río. Esa es la configuración en la Amazonia«. Incluso sin tener grandes industrias, la capital de Pará, con una economía basada en el comercio y los servicios, daba salida a la producción regional. Fue así durante el apogeo de las exportaciones de caucho, entre finales del siglo 19 y principios del 20. Esa condición creó una élite de comerciantes que comenzó a imitar en Belém aspectos de las ciudades europeas.

«Hay que ver Belén como dos ciudades. Estaba la parte alta, que emulaba una ciudad europea. Y luego la parte baja, donde siempre ha vivido gente, gente ligada a la Selva y los ríos», explica la investigadora. La ciudad blanca nunca se planteó convivir con la llanura aluvial, con la ciudad Indígena, negra y mestiza forjada en las orillas del río. La ocupación de las tierras bajas siempre ha existido, pero se ha hecho más densa, afirma Cardoso. «El problema de Belém empieza por la forma en que se colonizó la Amazonia. Mucha gente vino porque la desterritorializaron».

Los pueblos refugiados de la Selva ocupan las tierras bajas de Belém, donde prevalece la precariedad en la vivienda y el saneamiento. Foto: Raimundo Paccó/SUMAÚMA

Tras el apogeo del caucho, a mediados del siglo 20, Belém perdió relevancia económica. La apertura de carreteras creó nuevas rutas para la producción y la dictadura distribuyó megaproyectos de destrucción por toda la Amazonia. La capital de Pará se convirtió en una ciudad de refugiados de la Selva repatriados a la metrópoli, donde fueron convertidos en pobres. «Los que no pudieron entrar en la parte rica de la ciudad, con infraestructuras, tuvieron que ir a la zona inundada. Allí es donde se formaron los barrios marginales. Antes había muchas vaquerías, muchos huertos. Eso desapareció para convertirse en vivienda precaria», cuenta la investigadora.

Esta densificación, que fue intensa en la década de 1950 y alcanzó un punto crítico en la de 1980, condujo a la formación de nuevas periferias en la región metropolitana. La población tenía que instalarse en zonas cada vez más alejadas del centro de la capital, y los problemas de saneamiento, inundaciones y vivienda siguieron sin resolverse. «Si nos fijamos en las ciudades de la Amazonia, son campeonas en saneamiento deficiente y viviendas precarias. Brasil tiene una enorme deuda con la Amazonia. Ahora existe la necesidad de alojar a las personas para la COP en hospedajes que tengan lo mínimo necesario. Y eso es algo que ni siquiera los vecinos de Belém tienen».

Habitar el conflicto urbano

La lucha por el derecho a vivir dignamente en la Amazonia, incluso en las grandes ciudades, es también una lucha por la tierra. El Núcleo de Defensa de la Vivienda de la Defensoría Pública de Pará actúa en seis municipios de la región metropolitana de Belém para intentar garantizar la regularización de la tierra en unas 250 comunidades, el 60% de las cuales se enfrentan a conflictos por la propiedad de los terrenos. Para la defensora pública Luciana Albuquerque Lima, la regularización es otra medida importante contra el déficit habitacional. «La lógica de la injusticia urbana y de la desigualdad socioespacial comienza con el acceso a la tierra. Existe una posición estructuralmente racista por parte del Estado al negar ese acceso, lo que obliga a las poblaciones vulnerables a llevar a cabo una ocupación irregular. Toda la sucesión de desigualdades viene de ahí. Porque no solo se niega el acceso a la tierra, sino también a toda la infraestructura».

La mayoría de los conflictos que atiende el Núcleo de Defensa de la Vivienda son contra propietarios privados sospechosos de especulación inmobiliaria. Cuando la otra parte es el Estado, los casos son desalojos administrativos, como el que sufrió la familia de Shaira Mana Josy y siguen sufriendo tantos Ribereños urbanos; o son conflictos generalmente por complejos de viviendas sociales inacabados. Los gobiernos no terminan de construirlos, la gente sin acceso a la vivienda los ocupa y el gobierno llama a la puerta de los tribunales pidiendo que desalojen a los ocupantes. Las obras quedan inacabadas, se vuelven a ocupar y el ciclo se repite.

Es el caso de las casas de la ocupación Liberdade, en Terra Firme, construidas para alojar a familias expulsadas por las obras de macrodrenaje de la cuenca del Tucunduba. Hoy, según los habitantes, hay más de 3.000 familias viviendo allí. Una es la de Abayomi. En 2023, un tribunal de Pará ordenó el reintegro de la posesión y el «traslado» de las familias, pero aún no se ha producido. Este año de la COP30, el gobierno del estado ha informado a la Justicia que está organizando el desalojo de los ocupantes de dos bloques del complejo. SUMAÚMA le ha preguntado cuándo tendrá lugar el desalojo y cuál será el destino de las familias, pero no ha obtenido respuesta.

El artista Edson Junior, conocido como Edson X, vive con su familia en la ocupación Liberdade, de la que teme ser desahuciado. Foto: Raimundo Paccó/SUMAÚMA

El padre de Abayomi, el poeta y actor Edson Junior, conocido como Edson X, dice que las familias están «a oscuras», inseguras ante la posibilidad de no tener adónde ir. Y tienen la sensación de que, en vísperas de la conferencia del clima, al Estado le preocupa más maquillar un poco la ciudad que dar soluciones reales a los vecinos. «La otra vez ofrecieron tres meses de alquiler. Esta vez no ofrecen nada. Dicen que van a llegar y lo van a derribar. Como si no viviera nadie allí», dice el artista.

Edson participa en el Espacio Cultural Panambi Preta, colectivo que lleva actividades educativas a la comunidad y trabaja para que los niños de la ocupación valoren la cultura afroamazónica. Abayomi y su hermano Aruã, de 3 años, nacieron allí, herederos de la lucha por la vivienda que hace posible su infancia. Allí donde el Estado quiere desahucio, Abayomi, la niña que juega a ser princesa, solo quiere un derecho básico: seguir teniendo una casa después de la COP30.

Los niños que viven en áreas de conflicto urbano en la Amazonia quieren tener derecho a jugar y vivir en la ciudad de la COP30. Foto: Raimundo Paccó/SUMAÚMA

Reportaje y texto: Guilherme Guerreiro Neto

Edición: Fernanda da Escóssia

Edición de fotografia: Mariana Greif

Edición de arte: Cacao Sousa

Infografia: Rodolfo Almeida

Chequeo de informaciones: Plínio Lopes

Revisión ortográfica (portugués): Valquíria Della Pozza

Traducción al español: Meritxell Almarza

Traducción al inglés: Sarah J. Johnson

Montaje de página y finalización: Natália Chagas

Flujo de trabajo editorial: Viviane Zandonadi

Editora jefa: Talita Bedinelli

Directora editorial: Eliane Brum