Surara! El pequeño guerrero Enzo Arapiun estaba cara a cara con Helder Barbalho. A pocos metros, del lado de afuera del palacio de gobierno, Indígenas, Quilombolas y docentes protestaban juntos en el medio de la avenida Almirante Barroso. Entre ellos y el edificio, el gobierno de Pará alineó 63 policías militares, 19 patrullas y 14 motos. Auricelia Arapiun, la madre de Enzo, llevó al niño más cerca del heredero de la oligarquía Barbalho. Le preguntó a Helder si se acordaba del niño, pero él no lo recordaba. Dos años antes, Enzo Arapiun le había entregado la banda al gobernador reelecto con el 70% de los votos durante su investidura en Santarém, en el oeste del estado. Esta vez, Enzo le pidió que le devolvieran la banda y le entregó a Helder Barbalho un gran bolígrafo de papel que habían hecho en la ocupación. Auricelia le transmitió las instrucciones: “Este bolígrafo es para que usted derogue la ley y firme la exoneración del secretario (de Educación)”.

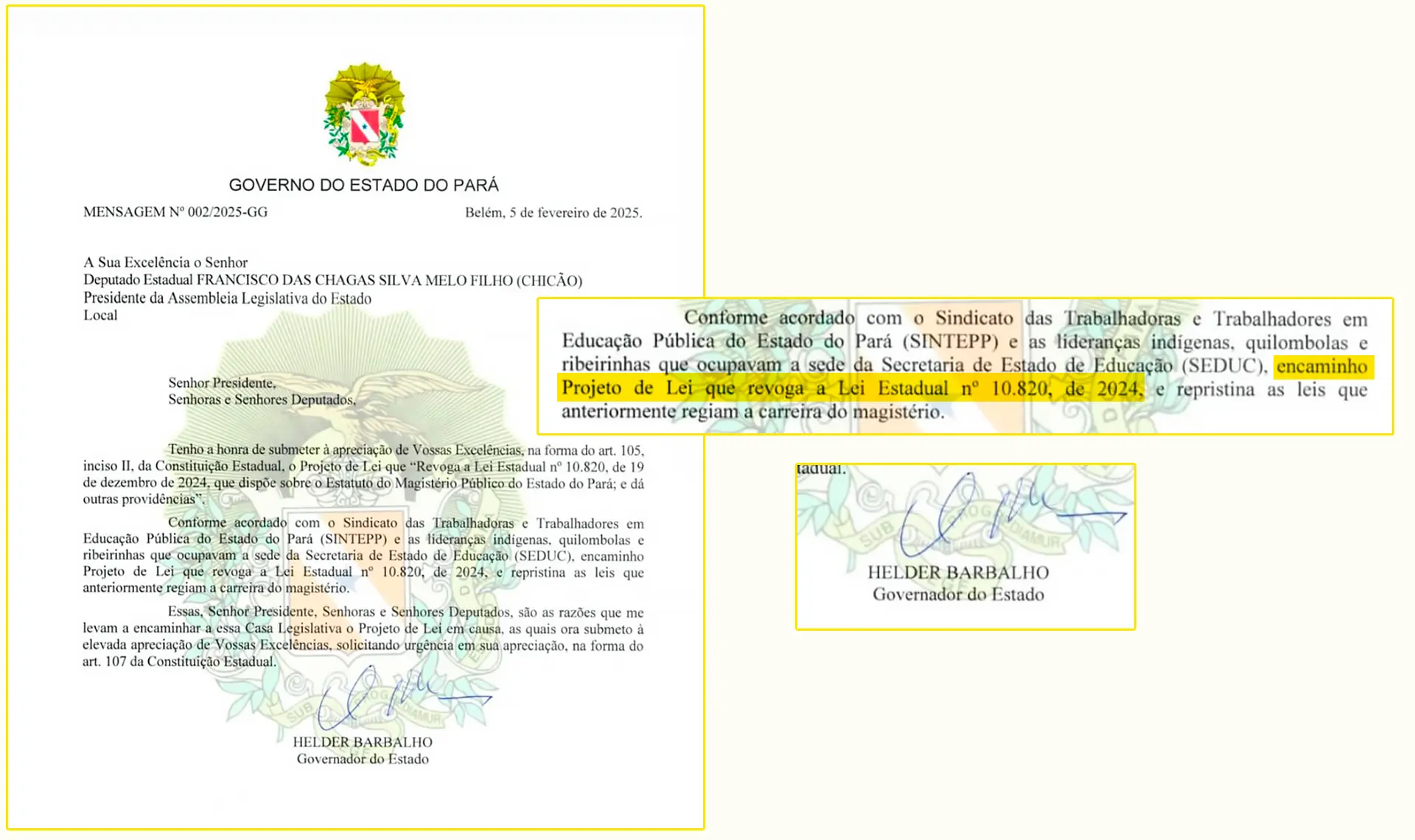

Era la noche del 28 de enero y una tormenta caía sobre Belém, la ciudad anfitriona de la próxima Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, la COP-30. La lluvia no impidió que los Indígenas continuaran con sus rituales. “Vamos a bailar, a menear la pipa. Lo traeré a Helder Barbalho atado a la liana”. Más de una semana después, el 5 de febrero, lo trajeron: el “Rey del Norte”, como se lo conoce a Helder Barbalho en Pará, firmó un acuerdo garantizando a Indígenas, Quilombolas y docentes que enviaría al parlamento de Pará un proyecto de ley para derogar la ley 10.820, el Estatuto del Magisterio, que les quita derechos a los docentes y amenaza el acceso a la educación de los Indígenas y los pueblos tradicionales. El proyecto de ley también restablecería la vigencia de otras cinco leyes que habían sido anuladas por el Estatuto del Magisterio.

Primera victoria: Helder Barbalho envió a la Asamblea Legislativa de Pará un proyecto de ley que anula el Estatuto del Magisterio

Los pueblos Indígenas consideran que este levantamiento es el inicio de la COP-30. La capitulación de Helder Barbalho, la primera victoria de la sociedad civil organizada. Pero, como tienen 500 años de aprendizaje sobre los acuerdos de los no Indígenas, los líderes decidieron seguir movilizados, ocupando la Secretaría de Educación, hasta que la Asamblea Legislativa de Pará derogue la ley 10.820.

En este reportaje, SUMAÚMA cuenta la historia de la revuelta que les mostró al gobernador de Pará y al mundo que los pueblos de la Amazonia hablan en serio.

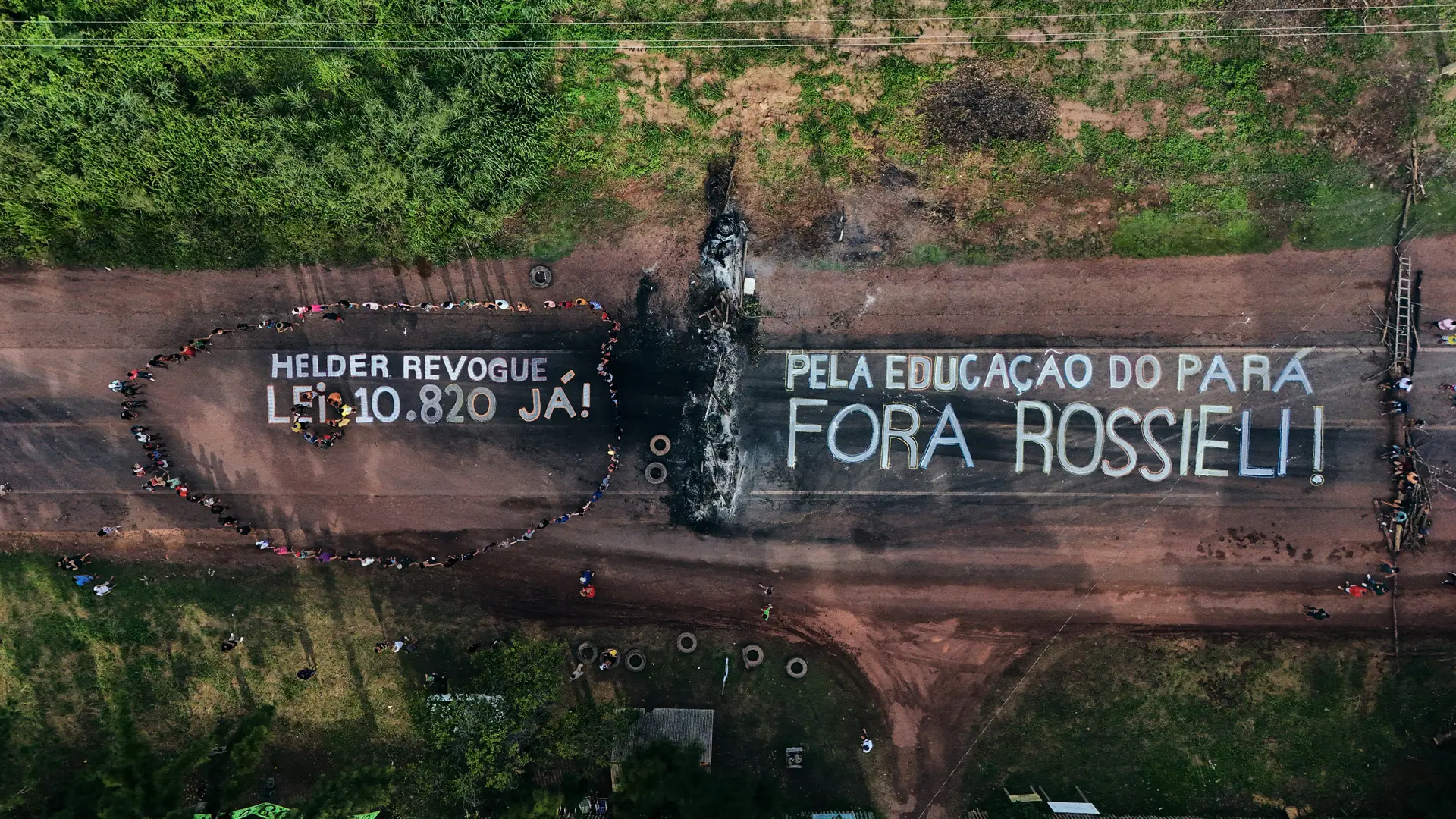

Desde el 16 de enero, Indígenas del Bajo Tapajós bloquean por algunas horas del día un tramo de la carretera BR-163, vía usada por la agroindustria. Foto: Kamila Sampaio

La mayor revuelta popular en dos mandatos

La lucha es contra la Ley del estado de Pará nº 10.820/2024, el Estatuto del Magisterio. Esta ley les quita derechos a los docentes: cambia los regímenes de progresión y gratificación, la jornada laboral y los planes de carrera. También amenaza las modalidades de la educación, como la educación secundaria modular (SOME) y la educación modular Indígena (SOMEI), que atienden a las comunidades del campo, de las aguas, de la Selva y de las aldeas donde las escuelas regulares no llegan. Los sistemas educativos SOME y SOMEI funcionan en base a una rotación de educadores en cuatro módulos presenciales por año, cada módulo de 50 días lectivos.

El secretario, cuya cabeza exige el levantamiento de los pueblos de la Selva, es Rossieli Soares, natural de Rio Grande do Sul, quien, como Barbalho, fue ministro en el gobierno de Michel Temer. Al frente de la Secretaría de Educación desde el principio del segundo mandato de Helder como gobernador, Rossieli creó el Centro de Medios de la Educación Paraense —que reemplazó el antiguo Sistema Educativo Interactivo para ampliar la educación telepresencial— para la que se usan antenas Starlink de SpaceX, empresa de Elon Musk, el humano más rico del planeta, colaborador de Donald Trump y apoyador de la ultraderecha en el mundo. Los líderes Indígenas denuncian que este tipo de educación a distancia, estandarizada, no responde a las necesidades de los pueblos tradicionales, que demandan una educación conectada con la vida en los territorios.

La educación es donde desagua el descontento con una serie de políticas del gobierno de Barbalho que aumentan la presión sobre los territorios y amenazan a los pueblos. Hay otras espinas atoradas en la garganta. “No se respeta una educación diferenciada. No se respeta el tema de la tierra, del territorio. El estado de Pará es el campeón de la deforestación. Salen de aquí y venden créditos de carbono con nosotros adentro. ¡Esto es una falta de respeto! Y entonces vienen y ofrecen una COP en la que parece que las cosas están bien”, protesta Dadá Borari, cacique de la Tierra Indígena Maró.

El 28 de enero, cuando el niño Enzo le pidió al gobernador que le devolviera la banda, solo 40 líderes Indígenas pudieron participar en la reunión con Helder Barbalho. En la entrada se confiscaron todos los celulares. El gobernador de Pará invierte mucho en comunicación, pero todo indica que solo en la que él controla. Desde el 14 de enero, cientos de manifestantes de 25 pueblos Indígenas y Quilombolas ocupan pacíficamente la Secretaría de Educación de Pará. El estado también enfrenta bloqueos de carreteras federales, una huelga de trabajadores de la educación y una paralización de funcionarios ambientales, es la mayor revuelta popular contra el gobernador en sus dos mandatos como miembro del partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB).

Indígenas, Quilombolas y docentes, unidos, movilizaron una revuelta popular histórica contra el gobierno de Pará, con ocupación, huelga y protestas. Foto: Raimundo Paccó/Folhapress

Helder Barbalho (MDB) conquistó su pasaporte como político nacional y aspirante a líder global con una política modernizadora de barniz sostenible, que mantiene el apoyo a actividades agrominerales depredadoras, monetiza la Selva y actualiza el uso colonial de la Amazonia como mercadería. Es el heredero de la oligarquía Barbalho, dueña de un conglomerado de medios de comunicación en Pará y está presente en casi todas las esferas del poder. Sus padres están en el Congreso Nacional, su hermano es ministro del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, un primo segundo es juez de apelación del Tribunal de Justicia de Pará y otro es el nuevo alcalde de Belém. Antes de asumir la alcaldía, Igor Normando fue diputado por el estado de Pará. En su última sesión en la Asamblea Legislativa, Normando, con su voto, ayudó a aprobar la ley que desencadenó las movilizaciones contra el gobierno.

El 5 de febrero, cuando ya habían cumplido 23 días de ocupación en la Secretaría, el gobernador cedió. Presionado, Helder recibió nuevamente a los líderes en el palacio, en una reunión a puerta cerrada para la prensa, y firmó un acuerdo garantizando a Indígenas, Quilombolas y docentes que enviaría al parlamento de Pará un proyecto de ley para derogar la ley 10.820 y restablecer la vigencia de otras cinco leyes que el Estatuto del Magisterio había anulado, incluida la que regulaba la educación modular. Una primera victoria, pero que todavía se tiene que consolidar.

La vieja técnica de divide y vencerás

El 23 de enero la entrada a la Secretaría de Educación estaba tomada por trabajadores de la educación. Iba a empezar la huelga. En el interior, las comunidades apenas habían saludado a los docentes cuando llegaron funcionarios judiciales y agentes de la Policía Federal con una citación. Los Indígenas y Quilombolas tenían que desocupar la entrada, los pasillos, las rampas, las escaleras y los bloques del edificio. “¡Nadie la recibirá! ¡Nadie la recibirá!”. La citación, de hecho, no fue recibida. Esa madrugada, cuatro motoqueros con el rostro cubierto por cascos arrancaron los carteles del movimiento de la fachada del edificio.

Los docentes avanzaron sobre la vía y detuvieron el tránsito en la avenida Augusto Montenegro. Durante el acto, una caravana de guerreros Munduruku de Jacareacanga, en el sudoeste de Pará, desembarcó en la capital del estado y cruzó por el medio de la protesta, entre aplausos de los educadores. La escena era impresionante, un reconocimiento a las lecciones de lucha. “Les estamos enseñando. Y están aprendiendo mucho”, garantiza Alessandra Korap, la premiada líder Munduruku del Medio Tapajós, coordinadora de la Asociación Indígena Pariri.

Una de las reivindicaciones de los pueblos es la exoneración del secretario de Educación Rossieli Soares (a la izquierda), exministro del gobierno Temer. Fotos: Raimundo Paccó/Sumaúma y Folhapress

Conceição Holanda, coordinadora general del Sindicato de las Trabajadoras y los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Pará (Sintepp), definió: “Esto ya quedó en la historia. Nunca habíamos visto a los pueblos tradicionales unidos con los educadores de Pará”.

La estrategia del gobierno para debilitar el levantamiento es la de dividir. La propuesta del equipo de Helder Barbalho era olvidar la derogación del Estatuto del Magisterio, dejar de lado las reivindicaciones de los docentes y otros pueblos tradicionales y centrarse en una ley de educación Indígena. Los líderes movilizados se dieron cuenta de la trampa. Al contemplar a los Indígenas, que tienen mucha más visibilidad, el gobierno lograría aislar a los docentes. Los Indígenas quieren la ley específica, pero solo después de que se derogue la nueva ley general.

“Nosotros, docentes Indígenas del estado de Pará, todavía necesitamos la ley del blanco sobre el magisterio, sobre la carrera del profesor. Porque estamos encuadrados en esta ley”, explica Poró Borari, docente y coordinador del SOMEI en 27 aldeas. La docente Lídia Borari, del Departamento de Educación del Consejo Indígena de Tapajós y Arapiuns (CITA), recuerda que la ley 10.820 también afecta a los trabajadores de la educación y a los estudiantes Indígenas en contextos urbanos —y casi la mitad de la población Indígena de Pará vive fuera de las tierras Indígenas—.

Como la ocupación no aceptó la propuesta, el gobierno del estado encontró a alguien que sí lo hiciera. Dividir, ahora, significaba poner a un Indígena contra el otro. Un grupo de trabajo inició la elaboración de la política del estado para la educación escolar Indígena. Todos los Indígenas del grupo son indicados por la Federación de Pueblos Indígenas de Pará, Fepipa. El Ministerio Público Federal (MPF) recomendó suspender las actividades del grupo de trabajo hasta que se garantice la representatividad adecuada, con derecho a la consulta libre, previa e informada a los pueblos afectados.

Fepipa, que apoyó la controvertida política de venta de créditos de carbono de Barbalho, reunió a otros Indígenas del estado y organizó la marcha del 3 de febrero hacia el palacio de gobierno.

El grupo encontró los portones amigablemente abiertos. Con las caras pintadas con achiote, Helder y el secretario Rossieli se sentaron en el suelo, rodeados de los Indígenas. El gobernador entregó el proyecto de ley de educación de los pueblos Indígenas del estado. “Este es un legado que estamos dejando”, dijo en un video publicado en sus plataformas digitales.

En un intento de aislar la ocupación en la Secretaría, un grupo liderado por la Federación de los Pueblos Indígenas de Pará fue recibido por el gobernador Helder Barbalho (de camisa blanca, con la cara pintada). Foto: reproducción Instagram de Helder Barbalho

Los “embustes” del gobernador

La Defensoría Pública Nacional abrió una causa contra el estado, reforzada por el Ministerio Público Federal, afirmando que el gobernador ataca a los Indígenas “en base a embustes” que podrían generar “xenofobia y discriminación”. “Tenemos trabajos dobles, triples. Luchar contra el sistema, luchar contra las fake news —porque los medios del gobierno de Pará son muy poderosos—. Y contra la ingeniosidad de poner a un grupo de Indígenas contra otro. Muy colonizador, desde los inicios del Estado brasileño. Esto es lo que está pasando en Pará”, denuncia Lídia Borari.

El gobernador alega que el levantamiento empezó con la desinformación de que se implementaría la educación a distancia en los territorios. Pero ya en mayo de 2024, su secretario de Educación, Rossieli Soares, hacía circular entre las secretarías municipales de Educación que el Centro de Medios de la Educación Paraense, Cemep, ampliaría el acceso a la educación pública con clases telepresenciales, principalmente en “regiones remotas”. En agosto del año pasado, el secretario de Educación informó al Ministerio Público Federal sobre la implementación de la educación secundaria “vía Centro de Medios” para el pueblo Parakanã de la aldea Itapeyga, en la Tierra Indígena Parakanã, en el año escolar de 2025.

Durante su etapa como secretario de Educación del estado de Amazonas, entre 2012 y 2016, Rossieli amplió el Centro de Medios de Educación de ese estado en comunidades rurales y Ribereñas. Ahora, en la Secretaría de Educación de Pará se está construyendo un edificio de 2.500 metros cuadrados para albergar estudios y otros espacios de producción de contenidos. El Ministerio de Educación evaluó, en nota técnica, que no hay amparo legal para que el estado ofrezca clases telepresenciales a comunidades del campo, Indígenas, Quilombolas y Ribereñas.

Líderes denunciaron que policías usaron gas pimienta en los baños de la secretaría y espiaron a las mujeres Indígenas mientras se bañaban. Foto: Raimundo Paccó/SUMAÚMA

En junio de 2024, durante una visita al Centro de Medios, Helder Barbalho entregó 1.650 antenas de internet satelital Starlink. “No es correcto que nosotros aquí en Belém, en Ananindeua, ofrezcamos contenidos pedagógicos, programáticos, y una comunidad Indígena no pueda también promover la misma transformación”, alegó el gobernador, celebrando la educación telepresencial vía internet.

La preocupación del movimiento es que se profundice el desmantelamiento de la educación en los territorios. De las 8.776 escuelas cerradas en Pará entre 2000 y 2023, alrededor del 83% (7.242) eran rurales. “La Ley de Directrices y Bases garantiza que estas comunidades tengan una educación diferenciada. Pero la única política que tiene el gobierno para estos pueblos es el Centro de Medios”, acusa Salomão Hage, coordinador del Grupo de Estudios e Investigaciones en Educación del Campo en la Amazonia de la Universidad Federal de Pará y del Foro Paraense de Educación del Campo.

Poró Borari, antes de ser docente, fue alumno de la primera clase de la educación secundaria modular Indígena y es fruto de una política que, aunque precaria, permitió que la educación escolar entrara a los territorios, en lugar de forzar que la juventud migrara a la ciudad, con todos los impactos que ese cambio significa para un pueblo originario. El temor es que la enseñanza escolar desde un estudio, a través de una pantalla, en lugar de una educación diferenciada, lleve la vida de la ciudad adentro de los territorios. La resistencia de Poró también es para que sus hijas, Vitória de 4 años y Wykihu de 10, tengan derecho a estudiar.

Para los líderes del levantamiento Indígena, la ofensiva de Helder Barbalho es contra los territorios que resisten a los proyectos de destrucción de la Amazonia. “No se trata solo de la agenda de la educación. Es la agenda de nuestra vida, es la agenda de nuestros territorios”, defiende Auricelia. La revuelta que estalló en Belém se conecta con el colapso climático, en el año en que el estado de Pará recibe la cumbre global del clima, donde ya no se negocia una posibilidad de futuro, sino la vida en el presente.

“Mientras hablan de la venta de carbono, se siguen invadiendo los territorios. Allí ni se menciona Ferrogrão (una ferrovía planeada para cortar parte de la selva con el objetivo de transportar la producción de la agroindustria, especialmente la de las grandes transnacionales). Se intensifica la agroindustria. Sigue la minería clandestina. Sufrimos por las catástrofes climáticas. Hay aldeas que estaban bebiendo agua con lodo. Los peces se murieron. Por más que el río esté contaminado con mercurio, es nuestra principal fuente de alimento. “Así que hay una destrucción general”, analiza Auricelia Arapiun. Las puntas de cada acto del gobierno de Pará, según el profesor Bruno Malheiro, de la Universidad Federal del Sur y Sudeste de Pará (Unifesspa), están atadas a la racionalidad que produce esa destrucción.

Mujeres Indígenas luchando por la educación (de izquierda a derecha): Auricelia Arapiun, Alessandra Korap Munduruku y la profesora Lídia Borari. Fotos: Raimundo Paccó, Akauã Arapiuns y Raimundo Paccó/SUMAÚMA

Cómo empezó el golpe contra los derechos

El 9 de diciembre de 2024, Helder Barbalho envió a la Asamblea Legislativa de Pará un proyecto de reforma administrativa para, según el gobernador, reducir costos. El proyecto fusionaba secretarías como la de la Mujer y la de Igualdad Racial y Derechos, ponía la Agricultura Familiar bajo la tutela de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, extinguía la Fundación de Radiodifusión de Pará, Funtelpa, que reúne las emisoras de comunicación pública, y también la Fundación Cultural de Pará. Ante la presión popular, fue retirado de la votación.

En el orden del día de la semana siguiente apareció otra agenda bomba. En carta enviada a la Casa Legislativa, Barbalho solicitó consideración urgente. El proyecto de ley del Estatuto del Magisterio entró a la Asamblea Legislativa el 16 de diciembre. No hubo debate. Al día siguiente, en sesión extraordinaria conjunta, fue votado y aprobado por tres comisiones: la de Constitución y Justicia y de Redacción Final, la de Fiscalización Financiera y Presupuestaria y la de Educación. El proyecto estaba listo para ser votado el 18 de diciembre, en la última sesión del año legislativo.

Los trabajadores de la educación ocuparon el frente del parlamento de Pará para presionar a los diputados para que pospusieran la votación del proyecto. Pero la nueva ley fue votada, aprobada y, al día siguiente, sancionada por el gobernador. Durante la sesión legislativa, la fuerza antidisturbios de la Policía Militar disparó balas de goma y usó bombas y gas pimienta contra los educadores. Al menos dos profesores resultaron heridos. Allí nació la huelga de docentes que empezó el 23 de enero. Además de la huelga y del levantamiento Indígena, también se declararon en huelga los funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad y del Instituto de Desarrollo Forestal y Biodiversidad.

Según el análisis de Bruno Malheiro, existe un vínculo entre estas políticas del estado. Del intento de debilitar los departamentos de derechos humanos y de agricultura familiar al desmantelamiento de la educación en los territorios. Del intento de controlar y centralizar la comunicación y la cultura a la fragmentación de los pueblos Indígenas. Del incentivo a vías logísticas como hidrovías, ferrovías y puertos a la financiarización de la Amazonia. “Esta conexión forma parte de una racionalidad que coquetea con el autoritarismo, de pensar el desarrollo a partir de la liberación de tierras para la expansión de commodities (mercaderías), ya sean minerales, agrícolas o de la propia Selva, vía créditos de carbono”.

Gobernador “verde” en Davos, oligarca en Belém

Mientras Helder Barbalho hablaba sobre bioeconomía, mercado de carbono, concesiones de Selva y restauración, pago por servicios ambientales en mesas del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, su “capitalismo verde” se corroía con el levantamiento de los pueblos Indígenas en Belém. Arapiun, Borari, Jaraki, Maytapu, Munduruku, Sateré-Mawé, Suruí, Tembé, Waiwai, Xikrin y muchos otros hicieron que la Secretaría de Educación se convirtiera en Tierra Indígena. Llegaron el 14 de enero, cuando el gobierno anunciaba que faltaban 300 días para la “COP de la Selva”. Poco después se emprendió la tarea de expulsar a la Selva del edificio público destinado a la educación.

Mientras Helder Barbalho presentaba su “capitalismo verde” en Davos, Suiza (a la izquierda), la Secretaría de Educación se convertía en Tierra Indígena en Belém. Fotos: Benedikt von Loebell / World Economic Forum / Raimundo Paccó/SUMAÚMA

Las comunidades encontraron los portones de la Secretaría de Educación cerrados. Al entrar, anticiparon el inicio de la conferencia sobre el clima. “La COP-30 empezó el 14”, afirma Margareth Maytapu, coordinadora del Consejo Indígena Tapajós y Arapiuns (CITA). “¿No nos agarraron por sorpresa con la ley? Tampoco les avisamos que íbamos a venir”. La recepción estuvo a cargo de la Policía Militar. Gas pimienta en los baños, cortes de agua y electricidad, bloqueo de prensa y abogados. Los Indígenas denunciaron que, de noche, la policía había usado linternas para espiar a las mujeres mientras se bañaban en la única ducha del lugar.

A partir de entonces, el movimiento de resistencia se amplió, con acciones en varias regiones de Pará. En el sudeste del estado, Indígenas del pueblo Gavião bloquearon la carretera BR-222, entre Marabá y Bom Jesus do Tocantins. Luego fue el turno de los Suruí de bloquear el paso en la BR-153, en la frontera entre los estados de Pará y Tocantins. En el oeste, desde el 16 de enero, los pueblos originarios de CITA bloquean diariamente la carretera BR-163, entre Belterra y Rurópolis, por donde pasan toneladas de granos del agronegocio. Otras comunidades se sumaron a la movilización en Belém, como los Quilombolas del Vale do Acará, afectados por las empresas de aceite de palma.

Tanto silencio y preguntas sin respuesta

La secretaria ejecutiva adjunta de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, Noura Hamladji, estuvo en la capital de Pará en una misión oficial para supervisar los preparativos de la COP-30, en la que realizó una visita técnica a las obras de la ciudad, pero no hizo comentarios sobre el levantamiento Indígena. La secretaria de los Pueblos Indígenas del estado, Puyr Tembé, que dejó la presidencia de la Fepipa para asumir el órgano creado en 2023, estuvo en la Secretaría de Educación en varios momentos, pero no apoyó la lucha de los pueblos de la ocupación. Fue necesario que la ministra de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, viniera a Belém para mediar la primera reunión de los líderes con Helder Barbalho.

La ministra de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, fua a la ocupación a negociar un encuentro entre las comunidades y el gobernador de Pará. Foto: Raimundo Paccó/SUMAÚMA

En virtud de la ley 10.820, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) presentó una acción directa de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema contra el estado de Pará. El 3 de febrero, la ministra Cármen Lúcia determinó que el gobierno de Pará y la Asamblea Legislativa proporcionen información en un plazo máximo de cinco días. Representantes de APIB también visitaron la futura sede de la COP-30. “Hay un intento de darle un barniz de resolución al problema por parte del gobierno, pero esa resolución se está haciendo de una manera muy equivocada, y así se lo dijimos al gobernador. Hay que dar un paso atrás”, advirtió Maurício Terena, coordinador jurídico de la asociación Indígena.

SUMAÚMA le preguntó al gobierno de Pará qué impedía la derogación de la ley y por qué el Estatuto del Magisterio había sido enviado como solicitud urgente a la legislatura del estado. También interrogó sobre las medidas que se tomaron con relación a los agentes de seguridad responsables de herir a los docentes, usar gas pimienta en los baños de la Secretaría y linternas para espiar a las mujeres Indígenas mientras se bañaban. Preguntó, asimismo, cómo respondería el Gobierno a las acusaciones de la Defensoría Pública Nacional y del Ministerio Público Federal (MPF) de que Helder Barbalho había difundido información falsa, así como la recomendación del MPF de suspender el grupo de trabajo de la ley de educación Indígena hasta que se garantice la representatividad.

No obtuvimos ninguna respuesta.

Durante la ocupación, Enzo Arapiun cumplió 7 años. Otro cumpleaños lejos de casa, luchando, junto a Auricelia. “Ya es hora, es hora, es hora, es hora, es hora…[del cumpleaños] ¡Derogar, derogar, derogar!” Antes del cumpleaños feliz, los pequeños tuvieron una tarde de juegos. Ese fue un sábado feliz. Alessandra Korap entró al castillo inflable con los niños. Saltó como si no le doliera la espalda después de días de dormir en el suelo del edificio. Saltó como si ya pudiera regresar a su territorio Sawré Muybu y a sus hijos, con una gran victoria que contarles. Sawé!

Líderes del levantamiento Indígena consideran que la ocupación de la secretaría, por la educación en los territorios, fue el primer acto de la COP-30. Foto: Raimundo Paccó/SUMAÚMA

Reportaje y texto: Guilherme Guerreiro Neto

Edición: Eliane Brum

Edición de fotografía: Lela Beltrão

Chequeo de informaciones: Bruno Lima

Revisión ortográfica (portugués): Célia Arruda

Traducción al español: Julieta Sueldo Boedo

Traducción al inglés: Sarah J. Johnson

Montaje de página y finalización: Natália Chagas

Flujo de trabajo editorial: Viviane Zandonadi

Editora jefa: Talita Bedinelli

Directora editorial: Eliane Brum