Las generaciones de brasileños que nos precedieron murieron sin ver a militares de alto rango siendo juzgados por un tribunal civil por cometer un golpe de Estado. Lo que estamos presenciando es inmenso: la Corte Suprema de Brasil ha sentado en el banquillo de los acusados a dos generales del Ejército, Augusto Heleno y Walter Braga Netto, a un almirante de la Flota, Almir Garnier, y a un teniente coronel, Mauro Cid. Junto a ellos están también el extremista de derecha Jair Bolsonaro, que gobernó el país de 2019 a 2022, y dos civiles, el exministro Anderson Torres y el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia, Alexandre Ramagem. Todos están acusados de los delitos de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal, daños agravados al patrimonio público y deterioro de patrimonio protegido. Bolsonaro es el nombre más llamativo, pero el punto de inflexión es que se juzgue a oficiales con estrellas en un país cuya República arrancó a la fuerza en 1889 con un golpe militar que apeó del poder al emperador Pedro II. SUMAÚMA reconoce la grandeza de este hito de madurez (aunque tardía) del país, pero queremos ampliar el debate a la responsabilidad de los militares en la destrucción de la mayor selva tropical del planeta.

En más de 130 años de República, los militares se han atribuido el papel de fiscalizar el poder e intervenir siempre que lo han considerado necesario, como si estuvieran por encima de la sociedad y no a su servicio. Esta distorsión ha corrompido la democracia brasileña, atacada varias veces por golpes e intentonas y finalmente interrumpida por 21 años de una dictadura militar-empresarial que se extendió de 1964 a 1985.

Bolsonaro, Almir Garnier, Braga Netto, Mauro Cid y Augusto Heleno: el nombre más llamativo es el del expresidente, pero el punto de inflexión está en el juicio de los militares de alto rango. Fotos: Marcelo Camargo/Agência Brasil; Mateus Bonomi/Agif vía AFP y Lula Marques/Agência Brasil

La prueba del poder por encima de los límites de los uniformados es que nunca se les ha juzgado por secuestrar, torturar y ejecutar a opositores. Cuando la Comisión Nacional de la Verdad investigó los crímenes cometidos durante la dictadura, algunos oficiales pusieron el grito en el cielo, especialmente el círculo del general Eduardo Villas Bôas, cuyas intervenciones en la vida del país en los últimos años son bien conocidas, así como su participación en el gobierno de Bolsonaro. Apoyar a un capitán retirado que planeó un atentado terrorista —poner bombas en cuarteles para presionar por un aumento de sueldo— parecía una buena idea para volver al poder y controlar la narrativa de lo que ellos llaman «revolución». Deliberadamente olvidaron lo que dijo en 1993 el general Ernesto Geisel, el cuarto militar que presidió Brasil durante la dictadura, en una entrevista a los investigadores Maria Celina D’Araújo y Celso Castro: «En este momento hay muchos que dicen: ‘¡Tenemos que dar un golpe! ¡Tenemos que volver a la dictadura militar!’. No es solo Bolsonaro, no. […] [Pero] No contemos a Bolsonaro, porque Bolsonaro es un caso completamente fuera de lo normal, incluso un mal militar».

Los de peor calaña se aliaron al capitán despachado del Ejército con deshonra, incluso con el general de la reserva Hamilton Mourão como vicepresidente, y pasó lo que pasó. Pasó incluso que hubo más de 700.000 muertes por covid-19, muchas evitables si el gobierno de Bolsonaro no hubiera puesto en marcha un plan de propagación del virus para lograr la inmunidad de rebaño, con la participación decisiva del general Braga Netto. El intento de golpe de Estado es la culminación de un gobierno que sembró odios, fomentó el armamento de la población y dejó un reguero de huérfanos en la pandemia.

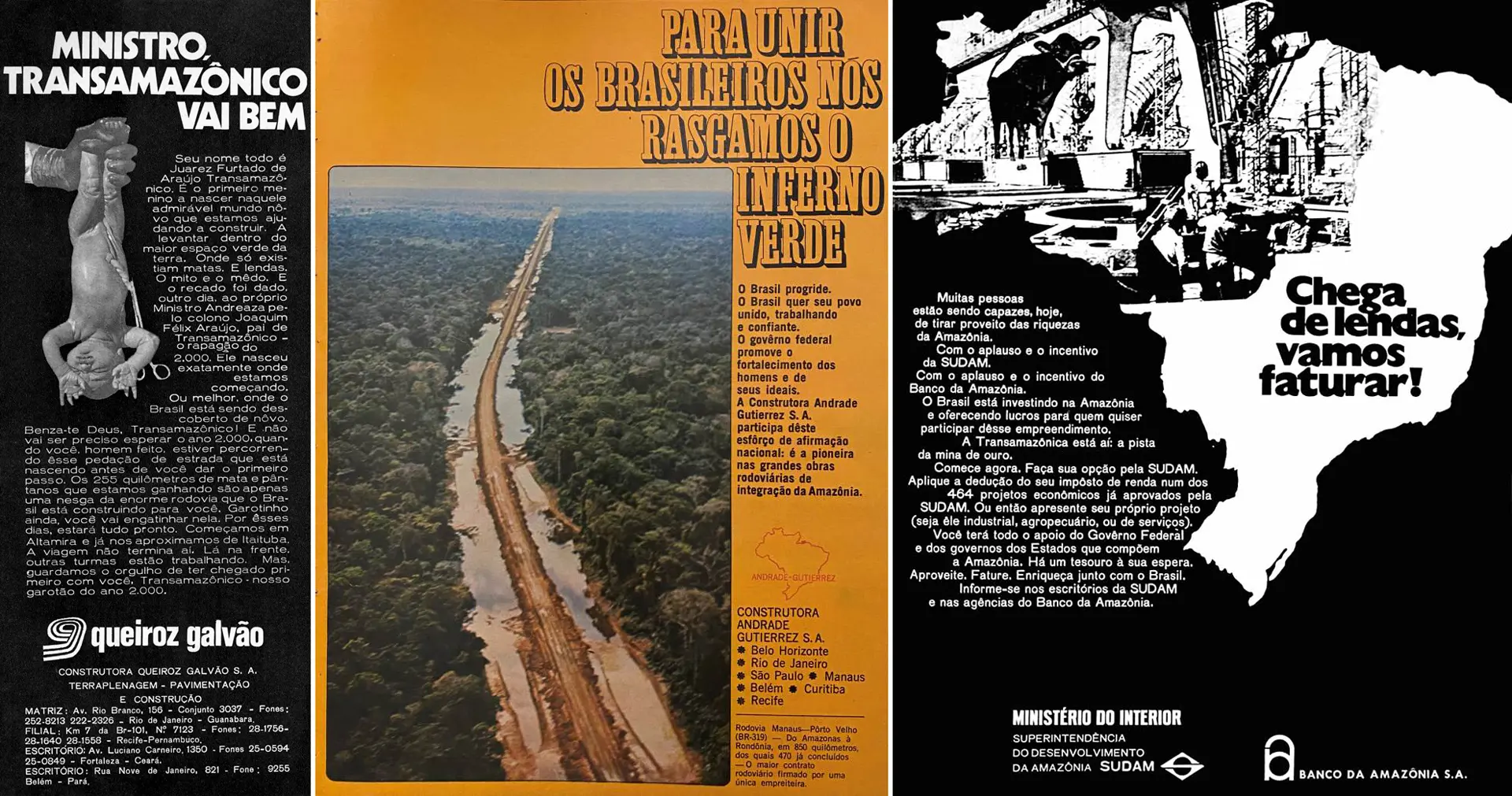

Pero es en la Amazonia donde la huella de los militares en la historia de Brasil ha trascendido los campos ideológicos, se ha infiltrado en el sentido común de la población y persiste hasta hoy. La dictadura militar-empresarial no fue la primera en intervenir en la Amazonia, pero su proyecto fue el de mayor alcance, más decisivo y esencialmente destructivo. En los años 70, el proyecto de la dictadura militar-empresarial para la Amazonia se difundió por todo Brasil con los eslóganes «Integrar para no entregar» y «Una tierra sin hombres para hombres sin tierra». En el primero, la amenaza a la soberanía nacional, que siempre sacan de la boina cuando hay que fabricar un enemigo común mientras se entrega la Selva a las grandes empresas transnacionales, es un clásico. En el segundo, la falta de vergüenza al afirmar que los Pueblos Indígenas, los Ribereños y los Quilombolas (comunidades cimarronas) que habitan la Selva no eran «hombres», palabra que a su vez revela la misoginia reinante. Las demás especies solo eran recordadas para presumir del coraje para enfrentarse a los peligros de lo que llamaban el «desierto verde» o el «infierno verde».

Convertir en ideología un proyecto de explotación predatoria de la Naturaleza, que incluía el exterminio de las poblaciones tradicionales, fue otro tipo de golpe. Que tuvo tanto éxito que ha perdurado hasta hoy. Esta ideología se difundió como propaganda, con la colaboración decisiva de la mayor parte de la prensa. La desaparecida revista Manchete cubrió la destrucción de la Selva con titulares conmemorativos bien grandilocuentes. Pero fue un proyecto especial sobre la Amazonia de la revista Realidade, un icono de la prensa brasileña en el que trabajaban algunos de los mejores reporteros del país, el que demuestra lo que estaba en marcha. Vale la pena leer ese número solo por los anuncios. Es un desfile de colonialismo de la Selva y sus pueblos enaltecido como una victoria nacional. Uno de estos anuncios llegó a fabricar un «bebé transamazónico», que SUMAÚMA fue a buscar en un reportaje especial que puedes leer aquí.

Ideología fabricada por la dictadura para la Amazonia en anuncios de los años 70: hay que ampliar el debate a la responsabilidad de los militares en la destrucción de la mayor selva tropical del planeta. Fotos: Reproducción/revista ‘Realidade’/Memórias da Ditadura

Hay mucho que contar, pero podemos limitarnos a una de las afirmaciones, la de Carlos Aloysio Weber, excomandante del 5.º Batallón de Ingeniería y Construcción, uno de los primeros en instalarse en la Amazonia durante la dictadura: «Cuando se quiere hacer algo en la Amazonia, no hay que pedir permiso: se hace».

El reportero hizo al coronel, presentado como «legendario» en Rondonia, la siguiente pregunta: «¿Cómo es posible hacer cosas en la Amazonia y transformar la región?». El coronel respondió: «¿Cómo crees que hemos hecho 800 kilómetros de carretera? ¿Pidiendo permiso? Utilizamos la misma táctica que los portugueses, que no pedían permiso a los españoles para cruzar la línea de Tordesillas. Si todo lo que hicimos no hubiera funcionado, yo estaría en la cárcel».

Como él mismo admite, probablemente deberían haberlo encarcelado, porque salió muy mal. A partir de la dictadura, comenzó el proceso generalizado de convertir la Selva en mercancías, reafirmando la furia colonizadora que trata a la Naturaleza como un recurso y a sus pueblos como menos que humanos. Allí comenzó la destrucción de una cocreación de millones de años que llamamos Selva Amazónica y que, a partir de la acción de los militares en la dictadura, a través de la acción humana depredadora apoyada y ejecutada por diferentes gobiernos, en poco más de 50 años está cada vez más cerca del punto de no retorno. Algunas partes ya lo han alcanzado, puesto que la Selva no es homogénea, como tampoco lo son las acciones sobre ella.

La ideología de la Selva como desierto verde, un cuerpo virgen para violar y extraer bienes, se ha infiltrado y arraigado en el imaginario de las brasileñas y los brasileños. Se ha transmitido de generación en generación junto con la idea de «progreso» y «desarrollo» a costa de la Naturaleza. Muchas cosas han cambiado desde la redemocratización de Brasil, a partir de 1985 y especialmente con la Constitución de 1988, que reconoció los derechos de los pueblos originarios y tradicionales, principales responsables de lo que aún queda de Selva y otros biomas. Pero la ideología que la dictadura creó para la Amazonia y apoyó con una amplia propaganda nunca ha cambiado.

Deforestación en la carretera Transamazónica, septiembre de 2022, en el estado de Amazonas: la ideología de la dictadura militar-empresarial sigue rasgando la Selva y diezmando a sus pueblos. Foto: Michael Dantas/AFP

La frase del comandante —»Cuando se quiere hacer algo en la Amazonia, no hay que pedir permiso: se hace»— es exactamente lo que hizo el gobierno más a la izquierda de la historia de la República brasileña al imponer la central hidroeléctrica de Belo Monte en el Río Xingú, la de Jirau y Santo Antônio en el Río Madeira y la de Teles Pires en el Río del mismo nombre. Un ejemplo de esta comunión ideológica en un país radicalmente polarizado es el hecho de que la expresidenta Dilma Rousseff, torturada por la dictadura, inauguró la primera turbina de Belo Monte y Jair Bolsonaro, defensor de la dictadura, inauguró la última.

Bolsonaro, ahora acusado de golpe de Estado, amplió y estimuló la destrucción de la Selva como proyecto de gobierno. Hoy, en el tercer mandato de Lula, en vísperas de la primera COP en la Amazonia, en Belém do Pará, la ideología sigue muy activa en proyectos como el de buscar petróleo en la desembocadura del Amazonas, construir el ferrocarril Ferrogrão o concluir la pavimentación de la carretera BR-319. Entre otros.

La ideología de la dictadura militar sigue viva, vivísima, en la Amazonia. Es la que sostiene la violenta tesis del «hito temporal», según la cual los Pueblos Indígenas que estaban ausentes de sus tierras ancestrales el 5 de octubre de 1988, cuando se promulgó la Constitución, pierden su derecho a ellas. Una obscenidad que ignora deliberadamente que los pueblos solo no estaban en sus territorios porque fueron expulsados o tuvieron que huir para no morir a manos de los blancos. Es esta misma ideología la que estructura el truco de la «mesa de conciliación» del magistrado de la Corte Suprema Gilmar Mendes, que propone conciliar lo inconciliable.

Es esta ideología tan presente y tan activa la que hace que los grileiros (ladrones de tierras públicas) y ordenantes de crímenes, algunos actualmente en el Congreso, sean tratados como «pioneros» en las ciudades amazónicas. La que hace que a los destructores de la Selva, algunos implicados en fraudes, les erijan estatuas en las plazas. Este concepto, importado del «salvaje Oeste» y difundido por Hollywood, refuerza la idea de que el mundo solo se descubre cuando llegan los blancos. Es entonces cuando se supone que empieza la historia. Muchos de estos «pioneros» y sus subalternos acamparon frente a los cuarteles en el movimiento que acabaría en la invasión de la Plaza de los Tres Poderes el 8 de enero de 2023.

Esta ideología hace que los 434 No Indígenas asesinados y desaparecidos a manos de la dictadura sean mucho más visibles que los 8.350 Indígenas asesinados y desaparecidos por la misma dictadura —y eso que la Comisión Nacional de la Verdad se limitó a investigar solo 10 pueblos originarios de los más de 300 que existen hoy en Brasil—. Incluso en la izquierda, que defiende la memoria de los muertos y desaparecidos de la dictadura frente al persistente intento de borrar este capítulo inacabado de la historia, la ideología de que los Indígenas son menos humanos emerge en hechos y actos, aunque el discurso sea obviamente otro.

La primera vez que los generales se sientan en el banquillo de los acusados debe ser el comienzo de un cambio profundo, radical, no solo en el ADN de los militares brasileños, sino de la sociedad civil. Todo Brasil tiene que hacer el movimiento de enfrentarse a las contradicciones. No por ética solo. Sino porque esta ideología que habita incluso en quienes se creen libres de ella está matando la Selva y a sus gentes. Y si la Selva muere, para muchos será el fin de la historia. Hacer frente al calentamiento global exige revisar la ideología militar que guía la acción humana en la Selva desde hace más de medio siglo.

Ahora tenemos una oportunidad de hacerlo. Esperamos que no se pierda una vez más. SUMAÚMA hará su parte.

Indígenas reprimidos por la policía durante las protestas contra el Mundial y las políticas del gobierno en 2014: la expresidenta Dilma Rousseff, torturada por la dictadura, inauguró la primera turbina de Belo Monte en el estado de Pará. Foto: Joedson Alves/Reuters

Texto: Eliane Brum

Edición de fotografía: Lela Beltrão

Chequeo de informaciones: Plínio Lopes

Revisión ortográfica (portugués): Valquíria Della Pozza

Traducción al español: Meritxell Almarza

Traducción al inglés: Diane Whitty

Montaje de página y finalización: Natália Chagas

Flujo de trabajo editorial: Viviane Zandonadi

Editora jefa: Talita Bedinelli

Directora editorial: Eliane Brum