Sou do povo Karipuna. Tenho 26 anos, sou mulher e liderança. Eu morava na cidade de Oiapoque, no Amapá, para estudar. Ao longo desse depoimento vocês entenderão por que eu uso o verbo “morar” no passado.

Meu pai e minha mãe também são filhos de lideranças Indígenas. A família de minha mãe é de pajés. Eu e os meus irmãos fomos criados na tradição familiar de respeito aos lugares sagrados. Hoje eu trabalho com comunicação Indígena, sou do movimento Indígena, sou ativista. Luto em defesa dos direitos dos meus parentes.

Mas as marcas e dores que carrego comigo não vieram do meu ativismo. São anteriores. Minha infância foi marcada pela pior violência que uma mulher pode sofrer. Achei que isso passaria com o tempo. Mas não.

O ativismo me salvou da depressão, mas a luta por meu território me trouxe outras dores. Antes de contar sobre o presente, porém, preciso contar como cheguei até aqui.

Os Karuanas não querem petróleo

Morei a maior parte da minha infância numa aldeia chamada Encruzo, na Terra Indígena Uaçá, no município de Oiapoque. Tenho boas lembranças da minha aldeia: cheiro de lama, o vento que vinha do mar, a pororoca, o peixe assado, as histórias do meu avô. Ele sempre nos ensinou a respeitar o rio e os Karuanas. Os Karuanas são seres sobrenaturais, que se conectam com os pajés e vivem no Outro Mundo, onde são gente como nós. Apenas os pajés conseguem vê-los e se comunicar com eles. Os Karuanas vêm do mar, dos rios, dos lagos, da mata e do espaço. São espíritos de Aves, Cobras, Peixes, Árvores e Estrelas. Eles são responsáveis por nos curar e manter o equilíbrio entre o nosso mundo e o mundo deles.

A Terra Indígena Uaçá é o lugar sagrado protegido pelos Karuanas, seres sobrenaturais que, para os Karipuna, mantêm o equilíbrio da vida. Fotos: Luene Karipuna

Quando criança nós aprendemos a respeitar as regras – a gente não podia pular no rio às 6 da manhã, ao meio-dia ou às 6 da tarde. Nosso avô dizia que nesses horários a gente perturbava o descanso dos Karuanas, pois eles também precisavam dormir. Ele nunca se referia aos Karuanas como espíritos, mas sim como gente, pessoas que cuidavam de nós.

Por esse conhecimento ancestral sou contra a exploração de petróleo na foz do Amazonas. Os Karuanas são extremamente importantes para o equilíbrio da vida. Sem eles, nós ficamos enfraquecidos. Quando operações como a exploração de petróleo chegam aos lugares onde moram os Karuanas e incomodam a casa deles, eles vão embora e se afastam. E nossa conexão se enfraquece. Com isso, vamos adoecendo espiritualmente.

Meu avô sempre nos ensinou que precisamos respeitar os Karuanas. Por toda a minha vida eu aprendi isso. Não consigo sequer imaginar o que é viver em um lugar morto de espírito, onde a ganância é soberana, onde todos os ensinamentos do meu povo correm perigo, onde eu não possa mais sentir os Karuanas. Onde o brincar na lama e tomar banho de rio não são mais possíveis. Eu me recuso a viver em um lugar onde meus sobrinhos não possam ver esses lugares sagrados e não possam aprender sobre os Karuanas.

A vida não pode ser determinada pela ganância dos humanos. Vejo todas as minhas memórias de infância correndo risco de não ser mais realidade: comer Caranguejo e Caramujo, cair na lama com meus pais e irmão, pegar Akari, um peixe cascudo. Por muitos anos eu acreditei que nunca iria sentir esse medo de perder tudo em um piscar de olhos. Mas hoje vivo com medo todos os dias.

Eu sou contra a exploração de petróleo porque ela ameaça o território e a história do meu povo. Eu sou contra a exploração de petróleo porque é ele o maior vilão na aceleração da crise climática. Eu sou contra a exploração de petróleo porque ela acabou com o nosso sossego. Eu sou contra a exploração de petróleo porque isso ameaça a vida dos Karuanas – e me ameaça.

Infográfico: Rodolfo Almeida/SUMAÚMA

A primeira expulsão do território

Sempre vivi à margem do encontro dos Rios Uaçá, Kuripi e Urucaua. Todos eles deságuam no Oceano Atlântico, e nos deparamos com o lixo dos não Indígenas vindo nessas águas. Como as Tartarugas Marinhas, os Pelicanos e Peixes, nós, Indígenas, aprendemos a entender o fluxo das marés através das luas. Sabíamos que no mês de agosto tinha a Festa dos Caranguejos – o vovô nos contava a história de quando eles saíam para dançar.

Morar ali à margem dos rios também trazia muitos desafios. Meu pai era cacique da aldeia e responsável por monitorar o limite do nosso território, pois havia muitas invasões de pescadores, que faziam a pesca predatória. Nosso território sempre foi um berçário para muitas espécies terem seus bebês. Peixes, Aves, animais de caça. Nos meses de reprodução, os pescadores sempre invadiam a nossa terra, e meu pai os expulsava. Por muitas vezes eu e minha irmã acompanhamos meu pai nessa missão, e desde aquela época já havíamos aprendido a importância de proteger nosso território. Às vezes a polícia nos dava assistência, e a Funai, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, também. Mas não ficavam ali com frequência.

Certa vez meu pai expulsou cinco barcos do território, chamou a polícia e as embarcações foram apreendidas. Minha mãe sempre temia pelo pior, afinal nós éramos apenas três famílias morando numa aldeia bastante vulnerável. E infelizmente o pior aconteceu: invadiram nossa aldeia, levaram todos os nossos transportes – a nossa voadeira e o motor de popa. Só não invadiram a nossa casa porque tínhamos cachorros bravos. Não conseguimos ver quem eram as pessoas. O único vestígio dos invasores foi a corda cortada das embarcações deixada para trás.

Eu era bem pequena naquela época, tinha uns 7 anos. Estávamos em casa, numa noite normal. Acordamos no meio da noite com os mais velhos conversando, preocupados. Assustados e sonolentos, tentávamos entender o que estava acontecendo… Apenas no dia seguinte nos contaram tudo.

Sem os nossos meios de transporte, estávamos completamente vulneráveis. Meu pai tinha o costume de sair de casa todas as noites para ver a voadeira, porque a maré forte poderia alagá-la. Foi o que aconteceu naquele dia em que roubaram a embarcação. No dia seguinte, meu pai conseguiu uma carona e fomos para outra aldeia chamada Santa Izabel.

Uma faca quase alcança o corpo do pai

Conseguimos pegar carona com outras pessoas que iam para a cidade e sempre passavam pela nossa Aldeia Encruzo. Para chegar à Aldeia Santa Izabel demoramos duas horas e meia. Eu, minhas quatro irmãs e meu irmão caçula vivíamos com meus pais. Outros quatro irmãos já moravam na Aldeia Santa Izabel, pois eles precisavam estudar e na nossa aldeia não tinha Ensino Fundamental 2 nem o Médio. Quem queria estudar tinha de partir.

Antes de deixarmos Encruzo, meu pai foi a Oiapoque denunciar à polícia a tentativa de invasão de nossa casa e o roubo da voadeira. Ele já havia ido várias vezes falar sobre essas violências e ameaças. Foi feito um boletim de ocorrência e começaram a investigação. Depois de quase dois meses a polícia conseguiu encontrar a voadeira, mas os ladrões já a tinham vendido para uma pessoa em Caiena, na Guiana Francesa. Os policiais capturaram a pessoa que vendeu, mas ela acabou solta.

Achávamos que o perigo tinha passado, e voltamos para nosso lugar, a Aldeia Encruzo. Certo dia, meu pai foi comprar mantimentos no Oiapoque e quase foi esfaqueado num beco. Eu era pequena ainda, e pouco falamos sobre esse assunto. Meu pai contou para a família, na época, que estava comprando as últimas coisas que faltavam, andando pela rua, quando observou que dois homens muito suspeitos o acompanhavam. Algumas pessoas estavam por perto. De repente, um dos homens puxou a faca. Meu pai conseguiu ver e desviou, saiu correndo. Não perseguiram ele porque muitas pessoas viram o que havia acontecido. Ele escapou por pouco. Minha mãe não quis mais ficar na aldeia, ela temia por nossa vida, porque a maioria de suas crianças eram meninas, e sempre estávamos muito isolados.

Outras famílias tinham ido embora de Encruzo porque no período de verão é muito difícil encontrar água potável para beber por perto. A água fica barrenta e insalubre. Tínhamos tentado cavar um poço, mas não deu certo. O cheiro era de ferrugem, a água era salgada, porque a aldeia está muito próxima ao mar. Sempre foi muito custoso buscar água em outras aldeias mais distantes.

Tínhamos uma pequena escola em Encruzo, só para crianças menores. E foi ali, onde eu deveria estar segura, que sofri a pior invasão que uma mulher pode sofrer.

A minha vida muda a partir daqui.

Aos 9 anos, o professor invadiu meu corpo

Eu tinha 9 aninhos e estudava na Escola Indígena Estadual Encruzo. Lá trabalhava um professor Indígena. Como a escola era pequena, ele era responsável por todas as turmas. Eu estudava na sala com outros alunos, e o professor corrigia os trabalhos da turma e liberava todos. Menos eu. Eu ficava sempre por último, sozinha com ele na sala. Só depois eu entendi que era uma estratégia.

Durante meses esse professor me molestou, me estuprou. Sempre do mesmo jeito. Quando eu tentava sair antes da sala, ele dizia que eu precisava refazer a atividade. Eu sabia que não era por isso. Era desesperador. Ele me ameaçava, e eu acreditava que se falasse seria repreendida. E o professor ainda dizia que faria pior, e que os meus pais nunca acreditariam em mim, porque eu era criança.

Antes dos estupros, eu era uma criança muito alegre, que brincava, adorava comer as comidas da minha mamãe. Aos poucos, comecei a me entristecer, não queria mais comer. Meu consolo era ficar numa rede com meu irmão bebezinho, como se ele fosse me proteger de tudo aquilo. Minha mãe começou a prestar atenção no meu comportamento.

Na nossa cultura, as mulheres têm cabelos longos, e eu adorava fazer tranças. Um dia, voltei da escola chorando, completamente bagunçada, porque tinha tentado fugir do professor. Cortei o dedo dele com um canivete, que estava em cima da mesa. Minha mãe me viu daquele jeito e me chamou para conversar. Ali, enfim, decidi contar tudo a ela. Minha mãe sempre foi muito acolhedora, era uma amiga em quem a gente podia confiar. Por isso tive confiança de que ela iria acreditar em mim.

No mesmo dia em que contei tudo à minha mãe, o professor foi embora da aldeia. Minha mãe sabia que precisava denunciar aquela violência. Muitas pessoas foram contra a denúncia porque seria uma vergonha, mas mesmo assim minha mãe não se calou. Ela denunciou.

Enfrentamos juntas todos os trâmites judiciais, fiz o exame de corpo de delito. Eu tinha 9 anos, mas o exame era necessário para comprovar que era uma vítima de estupro. Fui colocada em frente ao juiz, numa sala cheia de homens, para dar o meu depoimento. Quando pedimos acesso ao exame que comprovaria a violência sexual, o laudo tinha desaparecido da delegacia. Minha mãe não tinha nenhuma cópia desses exames, e o processo não avançou. As pessoas diziam que eu estava mentindo, inventando. O professor era muito próximo da minha família, padrinho do meu irmão. Naquela época, meu pai acabou me culpando. E por isso ficamos muito tempo afastados. Não sabia mais o que era o abraço do meu pai, o que era sorrir para ele. Era muito doloroso pra mim.

Minha relação familiar ficou tensa depois do estupro, os olhares eram estranhos. Muita coisa mudou, os sentimentos, minha vontade de viver. Eu não me sentia mais uma criança, não brincava mais como antes. Meu pai se afastou de mim e minha mãe não aguentava me ver daquele jeito.

Fora do território, Luene se sente um pássaro sem asas, um corpo privado de liberdade e preso na gaiola, mas que não será silenciado, e segue na luta. Foto: SUMAÚMA

O estupro me expulsa do território pela segunda vez

Por conta disso, fui morar em outra aldeia, chamada Açaizal, com a minha irmã de 16 anos. Ela se tornou a minha mãe e sempre cuidou de mim. Eu gostava muito de estudar, sonhava em ir para a faculdade. Mas na adolescência tive depressão. Fiquei meses sem falar com ninguém, sem me relacionar. Era algo difícil de descrever, e talvez se eu conseguisse descrever seria difícil de compreender esse sentimento.

Até a minha mãe, que havia me apoiado, achou melhor eu morar em outra aldeia, com meus tios, para continuar estudando e para amenizar o clima em casa. Eu precisava superar, encontrar forças para permanecer no ambiente escolar, sobretudo porque havia professores homens, e era impossível essa convivência ser normalizada por mim depois dos abusos que tinha sofrido. Até hoje, ele, [o estuprador], vive solto. E não apenas isso. Já tive, inclusive, que conviver com ele muitas outras vezes, em outros espaços.

Em 2014 eu saí da Aldeia Açaizal e me mudei para a Aldeia Santa Izabel. Voltei a morar com meus pais. Meu abusador ainda era o professor daquela aldeia. Todos os dias eu passava em frente à sala dele para chegar à minha. Ele ficava em pé, na porta, me esperando. Muitas vezes, surgiam gatilhos de memória, cenas do que havia acontecido comigo. E ele continuava a tentar me intimidar, me torturava psicologicamente.

Já adulta, depois que entrei para a faculdade, esse abusador disfarçado de professor tentou se aproximar de mim, mais uma vez, num dia em que saí para fazer compras na cidade. Corri, peguei um táxi e fui para casa.

Apesar de todos os obstáculos, consegui terminar os estudos e hoje sou a primeira geração da família que chegou à universidade. Estudo licenciatura intercultural Indígena na Universidade Federal do Amapá. Fica em Oiapoque, uma cidade pequena, na fronteira com a Guiana Francesa, que concentra 71% da população Indígena de todo o estado do Amapá. É uma região de garimpo, prostituição e tráfico de pessoas. O Amapá é o estado com a quinta maior taxa de estupros do país, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Desde os estupros que sofri quando criança, pouca coisa mudou.

O ativismo salvou minha mente

Entrar para o movimento Indígena me salvou da depressão. Eu precisava de um propósito, e esse propósito era a luta pelos direitos do meu povo. Me tornei uma liderança e, com o tempo, voltei a ter afeto pelo meu pai, a abraçá-lo. Foi um processo de reconstrução de confiança, de conversas sobre o que tinha acontecido na minha infância, de colocar tudo pra fora. Toda vez que falo sobre essa violência, fico mais leve.

Nós, mulheres, sempre sofremos assédio quando estamos num lugar de tomada de decisão, que ocupamos pela nossa capacidade. A sociedade segue machista, e entre os Indígenas não é diferente. Mas no movimento Indígena achei meu propósito: lutar pelo meu povo. E isso ocupou meus pensamentos. Comecei em 2014, quando eu tinha 17 anos, dando suporte em reuniões, organizando encontros da Juventude Indígena. Foi nesse mesmo ano que ouvi falar pela primeira vez sobre a exploração de petróleo na foz do Amazonas. Mas essas conversas pararam, e continuei minha trajetória.

Minha querida vó Xandoca, a matriarca da minha aldeia, que é uma das fundadoras do movimento de Mulheres Indígenas no Oiapoque, sempre me apoiou. Me ensinou muitas coisas, como o respeito aos mais velhos. Ela sempre me questionava e me fazia refletir sobre que tipo de liderança eu gostaria de ser, mesmo eu sendo muito nova para entender. Ela sempre citava Xicão Xukuru, que morreu defendendo o seu povo, e dizia que ser uma liderança que defende de fato o seu povo e o seu território teria um preço. Eu nunca pensei que pagaria esse preço algum dia.

Em 2016, saí pela primeira vez do meu território para ir a Macapá participar de uma mobilização em que os povos Indígenas ocuparam mais de 30 sedes da Funai em todo o país. As manifestações foram contra os ataques aos direitos constitucionais Indígenas e pelo fortalecimento do órgão indigenista. Logo após essa mobilização, ouvi sobre a tentativa de exploração de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas, que acabou suspensa em 2018 [em dezembro daquele ano o Ibama negou a licença ambiental para a francesa Total explorar petróleo na foz do Amazonas] . Mas naquele momento eu ainda não tinha clareza do que estava acontecendo.

Durante a pandemia de covid-19, eu comecei a fazer formações como comunicadora Indígena de maneira voluntária. Esse trabalho foi necessário para a conscientização dos parentes sobre a vacinação. Criamos dentro da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab) uma rede de comunicadores que, além de produzir conteúdos para as redes sociais, se transformou em uma grande rede de denúncias das violações de direitos e invasões territoriais. Conseguimos dar visibilidade a pautas importantes, como os empreendimentos que afetam as Terras Indígenas, o avanço dos garimpos, as invasões de terras e tantas outras violências e violações de direitos.

Em 2016, Indígenas ocuparam mais de 30 sedes da Funai e Luene (à dir.) iniciou seu ativismo por direitos dos povos originários. Fotos: Evaristo Sa/AFP e Elis Barros

O petróleo volta com Bolsonaro para ameaçar a vida

Em 2020, o tema do petróleo voltou a aparecer no estado do Amapá. Dois anos depois, em 2022, fomos procurados pela instituição WWF [World Wide Fund for Nature]. Eles nos enviaram relatórios e informações sobre a exploração na foz do Amazonas. Recebemos aqueles dados com muito espanto e ficamos em contato para ter mais esclarecimentos.

A partir dali uma força política intensa a favor da exploração de petróleo foi articulada, com várias audiências públicas. Nós tínhamos saído de uma pandemia, com muitas fragilidades, e não sabíamos o que estava de fato acontecendo. E nem entendíamos os processos que envolviam uma licença de exploração de petróleo. Ninguém sabia o que era isso, tudo era muito novo. A gente ouvia falar da Petrobras pelos anúncios de televisão. Eu nunca imaginei que isso chegaria tão próximo do meu território e de mim.

Comecei a ver publicações sobre o tema nas redes sociais da Prefeitura de Oiapoque, sobre a reforma do aeroporto da cidade, a chegada de uma equipe da Petrobras… Isso passou a ter um impacto enorme na minha vida e nas minhas viagens para participar de atividades da Coiab. Pegar ônibus em Oiapoque era muito tranquilo. Porém, depois dessas últimas notícias sobre a exploração de petróleo, até isso começou a ficar complicado. Os preços aumentaram, os custos de viagens ficaram bem altos, e eu quase não conseguia mais vaga no ônibus porque era preciso fazer reserva com dias de antecedência.

Era um sinal claro de que as coisas estavam mudando muito rapidamente e fiquei bastante preocupada. Certa vez, quando voltei de viagem de Brasília a Macapá, o avião estava cheio de pessoas cujo destino era Oiapoque. Tudo por conta do projeto de exploração de petróleo.

Muda o governo, mas não a fome de petróleo

As propagandas em defesa da exploração de petróleo foram ficando cada vez mais frequentes, e todas repletas de desinformação, com frases como: “Vamos desenvolver o Amapá”, “Todos vão sair da miséria”, “Explorar a margem equatorial é a salvação do Amapá”, “Teremos mais empregos”.

Foram iniciadas audiências públicas, e os convites para participação começaram a ficar mais frequentes. Na última, logo depois que o Ibama barrou o licenciamento, a audiência virou um palanque político. Foi feito um convite ao Conselho de Caciques dos Povos Indígenas do Oiapoque para participar, mas o colegiado divulgou uma nota dizendo que não iria. Vários políticos, porém, com comboios de carros, foram às aldeias chamar caciques – que não sabiam o que estava acontecendo – para participar da audiência. O objetivo era usar os Indígenas para passar uma imagem positiva aos veículos de comunicação, como se os parentes estivessem a favor da exploração de petróleo.

Naquele dia eu não estava no Oiapoque, estava cumprindo outra agenda na capital. Acompanhei a audiência pelo YouTube, mas não consegui assistir a toda a transmissão porque ela foi interrompida. Depois disso, entrei nas redes sociais dos políticos que estavam presentes e vi que eles divulgaram várias falas de Indígenas discursando a favor da exploração de petróleo. Isso foi bastante assustador pra mim. Naquele momento, a pedido de lideranças dos meus parentes, resolvi me empenhar para falar sobre esse assunto nas redes sociais. Era preciso esclarecer o nosso ponto de vista.

Depois que o Ibama barrou a licença para explorar petróleo, os políticos do Amapá organizaram audiências para influenciar a população. Foto: Assembleia Legislativa do Amapá

Comecei a perceber que várias pessoas que trabalham no mercado de petróleo passaram a acompanhar as minhas publicações nas redes sociais. Comecei a remover as imagens da minha família do meu perfil, por segurança e cuidado. Consegui, com a ajuda de um amigo, dar uma entrevista ao canal Globonews, no dia 23 de maio de 2023, para falar sobre a exploração de petróleo e cobrar a necessidade de consulta prévia aos Povos Indígenas. Logo após a minha fala, o vídeo já circulava pelas redes sociais, e isso causou impactos positivos e negativos.

Minha conta no Instagram começou a ser muito marcada por uma página de fofocas. O que falavam de mim era muito triste, tentaram me deslegitimar como liderança, diziam que eu não poderia falar em nome dos povos Indígenas do Oiapoque, que eu tinha pretensões políticas para as eleições de 2024 e iria concorrer a vereadora. Isso me deixou muito triste, pois essa nunca foi a minha intenção. Preferi não responder às acusações e continuei a minha caminhada. Perfis de petroleiros ou de pessoas que trabalhavam na Petrobras começaram a me seguir nas redes.

Uma comitiva de lideranças Indígenas, eu incluída, foi para Brasília para fazer uma série de agendas no fim de maio de 2023. No Aeroporto de Macapá, fiquei constrangida. Quando eu entrei no avião, todos os principais políticos do estado – três vereadores, o governador, deputados e senadores – me olhavam como se já me conhecessem. Eles ficaram me encarando. Achei aquilo muito estranho. Estávamos indo a Brasília para falar especificamente sobre as pragas que atacam as nossas roças e ameaçavam a produção da nossa principal base alimentar, a farinha de mandioca.

Também falaríamos sobre a exploração de petróleo na Funai, no Ibama e no Ministério dos Povos Indígenas. Fomos convidados a participar, no Congresso Nacional, de uma audiência pública sobre o petróleo. Naquele dia, tivemos que enfrentar uma fila bastante grande na entrada do Congresso. Quando finalmente chegou a minha vez de entrar e passar pelos detectores de metais, fui parada. Os seguranças alegaram que havia um problema no sistema, mas as outras pessoas continuavam passando normalmente à minha frente. Eu já tinha entrado no Congresso sem nenhum problema em várias outras mobilizações anteriores. Fiquei sem entender por que todas as outras lideranças que me acompanhavam entraram, e apenas eu fiquei do lado de fora.

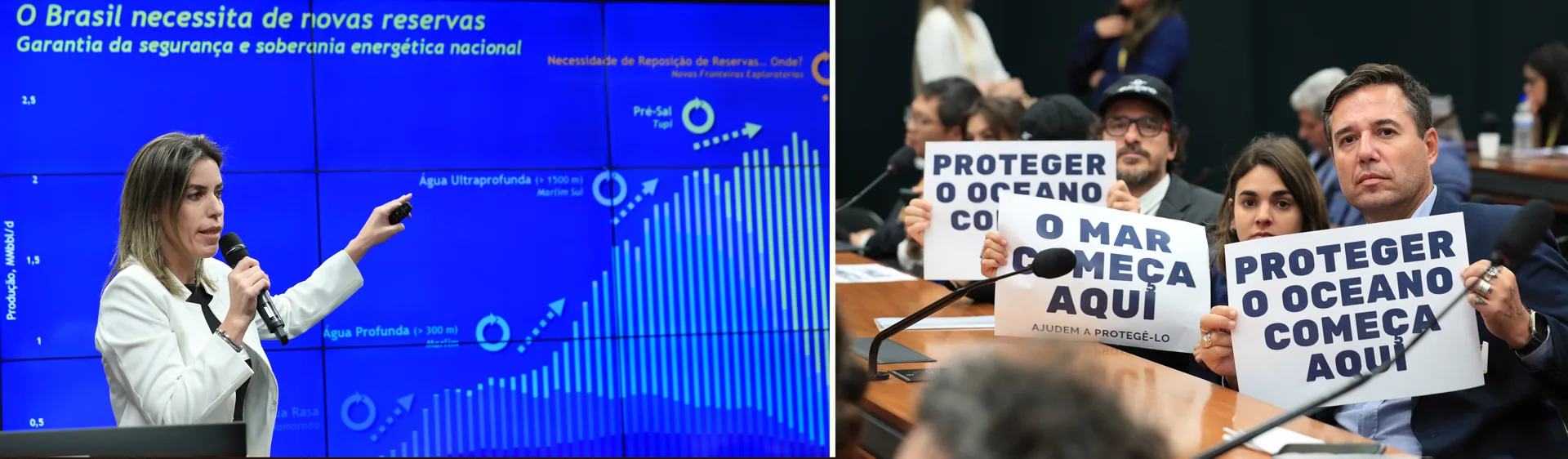

A exploração de petróleo na foz do Amazonas, defendida pela Petrobras e questionada pelo Ibama, é tema de audiências no Congresso. Fotos: Lula Marques/Agência Brasil

Estava agoniada, pois eu havia sido escolhida para fazer uma fala em nome dos povos Indígenas. Da entrada do Congresso, liguei para a assessoria jurídica da minha organização, a Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Amapá e Norte do Pará, a Apoianp. Eles voltaram para falar com a segurança do Congresso, que disse aos advogados que apenas o chefe da segurança poderia liberar a minha entrada. Enrolaram, e quando finalmente o chefe de segurança apareceu ali, eu já tinha perdido o momento de minha fala na audiência.

Me causou muita estranheza o que aconteceu naquele dia. Mas segui adiante. Aproveitei para falar em todos os espaços que podia contra a exploração de petróleo. Usei minhas redes sociais, meus amigos jornalistas e consegui mobilizar parte da opinião pública.

Por que não nos escutam?

No dia 15 de junho de 2023, fomos ao Ministério Público Federal para falar sobre a consulta livre, prévia, informada e de boa-fé com os Indígenas sobre o projeto de exploração. Fui à reunião representando meu povo, os Karipuna. Em vários momentos cortaram a minha fala, pois os representantes da Petrobras ali presentes diziam, de forma indireta, que falariam apenas com o Conselho de Caciques. Insinuavam que eu não poderia falar muito porque não se tratava de uma representação legítima. Tive que reafirmar várias vezes que eu representava os Indígenas, e eu nunca havia precisado fazer isso antes. Me senti constrangida.

Percebi que os não Indígenas não entendem como funciona a nossa maneira de nos organizar, e principalmente como funciona a consulta prévia para os povos Indígenas. A reunião foi tensa, mas conseguimos chegar a um acordo: fariam a consulta aos Indígenas e comunidades impactadas. O Ministério Público no Amapá divulgou assim a notícia: “Exploração de petróleo na foz do Amazonas: Petrobras vai ouvir comunidades tradicionais após atuação do MPF”.

Achávamos que as coisas iriam caminhar favoráveis aos nossos direitos, mas não foi o que aconteceu. Foram enrolando, e a consulta não foi feita. Começaram a mudar o discurso: de exploração de petróleo, passaram a chamar de pesquisa para poder explorar petróleo. Alegam que explorar petróleo na margem equatorial vai ajudar na transição energética, e que isso é necessário. Tudo isso para driblar nossos direitos e dizer que não há necessidade de consultar os povos Indígenas e as comunidades locais. Dizem que é bom explorar, mesmo com todos os sinais de que estamos numa emergência climática.

Em março de 2024, o Greenpeace realizou uma expedição pela costa amapaense para entender melhor o fluxo de marés da região. Eu pude acompanhar alguns dias da expedição, saindo de Oiapoque a Macapá. Foi muito importante para mim participar, particularmente porque esse é um trajeto que os ancestrais do meu povo fizeram, há muitos anos, quando fugiram para se salvar de perseguições do passado. Mais importante do que dados e números, nós falamos com as pessoas, as escutamos. No retorno, alguns companheiros de viagem me indagaram sobre minha segurança, se eu já havia sofrido ameaças. Respondi que era seguro, que nunca havia acontecido nada comigo. Mal sabia que um mês depois passaria por experiências que mudariam minha vida.

Em expedição pela costa amapaense, Luene ouviu os moradores sobre temores da exploração, o que o povo do dinheiro não quer fazer. Foto: Marizilda Cruppe/Greenpeace

As ameaças alcançaram minha família

Em 12 de abril saí de casa à noite para pegar o ônibus de Oiapoque para Macapá às 20 horas. Por volta das 22 horas o ônibus quebrou, e tive que passar a noite na estrada. No dia seguinte, quando fomos trocar de ônibus, desci exausta e fui recebida com olhares estranhos. Passei o dia viajando, por causa do problema no ônibus, e cheguei ao hotel, em Macapá, às 19 horas do dia 13.

Como de costume, falei com a minha família. A irmã que mora comigo me encontraria em Brasília, dias depois, no Acampamento Terra Livre (ATL). No dia 15 de abril, por volta das 4 da manhã, embarquei para Brasília. Eu tomaria posse no Conselho Nacional de Política Indigenista e, em seguida, ficaria na capital para participar do ATL. Por sorte, havia wi-fi no avião e consegui me conectar. Eram 4 horas e 34 minutos. Minha irmã me mandou mensagem desejando boa viagem, mas minutos depois disse que tinha acordado ao ouvir um barulho estranho em casa, como se tivessem tentando forçar a janela. Ela me disse que estava com medo e não quis sair para ver o que era. Respondi dizendo que tinha ficado preocupada, e que quando eu voltasse reforçaria a segurança das janelas. Nós duas morávamos em uma vila de quitinetes e o nosso apartamento era o dos fundos.

Continuei a conversa com a minha irmã e tentei acalmá-la. No meio da conversa, ela me lembrou que eu tinha ouvido o mesmo barulho dias atrás. Ela sempre repetia que estava com medo, e eu ficava angustiada cada vez que a escutava dizendo isso. Tentei falar sobre outras coisas, para ver se ela ficava mais calma, mas ela sempre afirmava que estavam mexendo na janela, que estava cansada, mas não conseguia dormir. Conversamos mais um pouco e nos despedimos às 5 horas e 46 minutos. Ela disse que só sairia do quarto pela manhã.

Tentei descansar, mas estava muito preocupada com ela sozinha em casa. Às 6 horas e 38 minutos minha irmã me mandou outra mensagem dizendo que haviam entrado em nossa casa e levado a mala de roupas dela. Eu comecei a chorar no avião e disse que ela precisava registrar a ocorrência. Perguntei se os ladrões haviam levado outra coisa, mas não. Naquele mesmo dia ela foi embora para Macapá.

Os dias se passaram, eu estava em Brasília e tentava ocupar minha cabeça com as agendas. Mas todas as noites pensava no que havia acontecido. Minha irmã dizia que não era um roubo qualquer e questionava por que não tinham levado as outras coisas que estavam ali. Ela me pediu para tomar cuidado e disse que temia que algo mais grave acontecesse comigo ou com a nossa família. Tivemos uma discussão. Eu não queria aceitar que aquelas ameaças fossem pra mim. Mas nós duas somos muito parecidas, e foi então que a ficha caiu. Entendi naquele momento os riscos que eu e a minha família estávamos correndo.

Comecei a me questionar se eu estava sendo negligente em colocar a minha família em risco, e confesso que entrei em desespero. Fiquei dias sem dormir. No dia 19 de abril tivemos uma sessão solene em comemoração do aniversário de 35 anos da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a Coiab. Lembro que uma pessoa veio me cumprimentar e eu me esquivei, pois não a conhecia. Comecei a agir dessa forma. Sempre com medo.

Eu e minha irmã nos encontramos no ATL dias depois. Choramos muito. Pensava que poderia ter acontecido o pior.

As ameaças agravaram a depressão pelo estupro

Na noite de 23 de abril, saí com minha irmã e uns amigos para jantar. Exatamente às 21 horas e 53 minutos meu celular vibrou. Olhei e era uma notificação de que eu havia perdido o acesso à minha conta no Instagram. Minha sorte era que eu tinha colocado a verificação em duas etapas. Todo o meu corpo gelou. Quando recuperei o meu acesso, quis chorar. Entendi que as coisas estavam ficando piores. Naquela mesma semana recebi ligações telefônicas estranhas e uma mensagem na solicitação de mensagens no meu Direct, pois meu perfil é aberto ao público. Estava escrito exatamente assim: “Não faça esse papel, querida Amazônida. Você quer viver sentada em cima de riquezas e seu povo passando miséria? Minha filha foi embora daqui do Amapá por falta de emprego, sabia? Queremos emprego, queremos saneamento básico, queremos universidades de excelência ao nosso povo, queremos ter saúde boa. Se querem preservar, por que eles puderam explorar suas terras. Se querem preservar, que paguem alto pelo desenvolvimento intelectual e financeiro de nosso povo”.

Eu imprimi essa mensagem, mas não quis responder. Fiquei refletindo como esses discursos de desenvolvimento e de que explorar petróleo é a salvação para os problemas econômicos e sociais estavam se enraizando nas pessoas. Gostaria de lembrar às pessoas que ficamos quase um mês com apagão no Amapá, mesmo o estado tendo quatro usinas e uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH). Ninguém nos deu suporte nenhum naquele período. Queria dizer: meus queridos, não se enganem com as promessas de que a exploração de petróleo vai resolver os nossos problemas.

Sou comunicadora, e no ATL deste ano, por questões de segurança, não me comuniquei como eu gostaria. Evitei me expor, armava a minha barraca em um lugar e dormia em outro. Nunca ficava sozinha, a maior parte do tempo estava acompanhada. E sempre chorando em algum cantinho. Sofro de ansiedade e depressão desde os estupros, e isso se agravou no acampamento por conta de tudo o que aconteceu com minha irmã. Voltar para casa foi mais difícil, e essa é a parte mais dolorosa de escrever. Quando cheguei ao local em que tudo aconteceu, desabei.

Não conseguimos mais dormir em casa depois disso. Eu teria que abrir mão do meu lar, mais uma vez. Organizamos tudo para nos mudar, mas antes tive que conversar com meus pais. Foi a conversa mais difícil que já tivemos. Eles sempre ficavam preocupados comigo. Minha mãe chorou muito, e meu pai lembrou que ser liderança não era fácil e que eu sabia quais eram as consequências. Disse que eu tinha que me cuidar naquele momento. Chegamos ao consenso de que era melhor eu sair de Oiapoque.

Tenho a sensação de que a minha liberdade está sendo arrancada de mim, de que estão cortando as minhas asas. É o mesmo que me colocarem numa gaiola. Sou de uma família tradicional de pajés e fomos criados acreditando na espiritualidade. Ficar longe do território enfraquece o nosso espírito e adoecemos fácil. Tive que mudar meus hábitos, parar de postar coisas dos lugares onde estava. Passei a olhar para as pessoas de forma desconfiada, evito conversar e falar sobre a minha localização. Poucas pessoas sabiam do que estava acontecendo, e eu não quis me abrir num primeiro momento. Mas agora sinto que eu precisava contar sobre tudo o que aconteceu comigo. Ainda tenho medo, mas fui ensinada a lutar.

Não vão me silenciar. Sei que nós, povos Indígenas, não teremos sossego até eles conseguirem explorar o petróleo na foz do Amazonas. Se Lula, o presidente da República, defende a exploração de petróleo, ele defende as violências contra nós, Indígenas. Também tenho a certeza de que essas violações contra os nossos direitos e os nossos corpos serão constantes, pois o branco não consegue olhar para o território e enxergar algo além de mercadorias. Não conseguem ver a essência de tudo, a conexão com os Karuanas, e que os espíritos vivem. Meu avô sempre dizia que os Karuanas são como nós, se eles morrem, nós morremos. Se os animais morrerem, nós morremos. Se as árvores morrerem, nós morremos. Se as águas morrerem, nós morremos.

É isso? Morreremos?

O Rio Kuripi, no território sagrado onde Luene viveu, reforça o desejo de reconexão com os Karuanas e a vida, uma luta que ela continua apesar das ameaças. Foto: Luene Karipuna

Texto: Luene Karipuna

Edição: Malu Delgado

Edição de fotografia: Lela Beltrão

Checagem: Plínio Lopes

Revisão ortográfica (português): Valquíria Della Pozza

Montagem de página e acabamento: Natália Chagas

Coordenação de fluxo de trabalho editorial: Viviane Zandonadi

Editora-chefa: Talita Bedinelli

Diretora de Redação: Eliane Brum