Milton Guran* carrega no rosto um ar tranquilo de quem já viveu muita coisa. Antropólogo e fotógrafo, dedicou a vida e a carreira, iniciada em 1978, a registros documentais de povos originários no Brasil e das questões identitárias na África Ocidental. Entre os anos 1986 e 1989, Guran foi fotógrafo do Museu do Índio, quando registrou os primeiros contatos com os Arara de Cachoeira Seca, em 1987, à beira do Rio Iriri, no estado do Pará. Trinta e um anos depois, o fotógrafo antropólogo retornou à Amazônia, temendo os efeitos brutais contra os Indígenas que poderiam ocorrer no governo do extremista de direita Jair Bolsonaro (PL), o que foi comprovado na prática nos anos que se seguiram.

É este material precioso, a maior parte dele ainda inédita, com dois recortes no tempo, que Milton Guran oferece aos leitores de SUMAÚMA. Além da força histórica e estética das imagens, há os registros feitos em seu diário de campo, em que relata minúcias dessa experiência singular de primeiro contato com um povo que desejaria jamais ter sido tocado pelos brancos, mas foi – e o sentimento triste de comprovar, três décadas depois, a destruição da alma de um povo.

No apartamento de janelas grandes, pé-direito alto e iluminação difusa no Rio de Janeiro, livros e documentos ocupam todas as prateleiras. Nas paredes, fotos extraordinárias que contam vidas – e também a vida de Milton. Antes de ser fotografado, ele oferece um café. Troca a camisa, mas os chinelos ficam. Chega minutos depois à sala, carregando uma caixa de papelão abarrotada. De lá sai a preciosidade: um caderno pequeno, amarelado, sem nenhuma página vazia: seu diário de antropólogo, com os registros do que viu e sentiu no Rio Iriri, na Terra do Meio. Diante das fotos espalhadas sobre a mesa, impressas em papel-sulfite, Milton Guran mostra como conseguiu captar a leveza dos Arara, quando estavam em conexão plena com a natureza e, anos mais tarde, o efeito desastroso da intervenção na cultura Indígena.

Hoje, os Arara de Cachoeira Seca seguem esperando a desintrusão – ou expulsão dos invasores –, que é constantemente adiada. Ameaçados pelo tráfego intenso na Transiriri, estrada por onde o saque da floresta por grileiros e madeireiros é levado até a Transamazônica, eles sofrem ameaças e violências. A rodovia que começou a matá-los nunca cessou de roubar sua vida.

(Lela Beltrão, editora de fotografia, e Malu Delgado, chefa de reportagem)

Olhos de Milton: o fotógrafo e antropólogo em sua casa no Rio de Janeiro, o diário de campo e as fotografias. Fotos: Lela Beltrão/SUMAÚMA

Altamira, Rio Iriri, Terra do Meio

Em 1987, eu trabalhava como fotógrafo no Museu do Índio do Rio de Janeiro [hoje Museu Nacional dos Povos Indígenas] e tinha como principal função fazer uma documentação sistemática dos diferentes povos Indígenas no Brasil. Naturalmente, pela sua evidente importância, tínhamos um foco especial nos povos isolados.

Quando foi aberta a BR-230, a Transamazônica, nos anos 1970, houve um forte enfrentamento entre os Indígenas e os trabalhadores que atuavam na construção da estrada. Chamada a intervir, a Coordenadoria de Índios Isolados da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), na época chefiada pelo indigenista Sydney Possuelo, identificou os Indígenas como sendo do povo Arara, etnia que se julgava extinta desde o começo do século 20. O trabalho de atração e de diálogo com esses Arara passou por muitos percalços, que incluíram uma flechada no peito do sertanista Afonso Alves da Cruz, mas se consolidou em 1980.

Feito o contato com o grupo principal, apenas uma quantidade pequena de isolados ainda perambulava pela mata entre a BR-230 e o Rio Iriri, um afluente do Xingu. Esse grupo – atualmente conhecido como os Arara de Cachoeira Seca, mas que se autodenomina Ugoro’gmo – foi vítima de perseguição sistemática por parte de grileiros, gateiros e madeireiros, tendo contabilizado muitos enfrentamentos com várias mortes, até que a Funai, sob a coordenação de Possuelo, conseguiu isolar a área onde eles perambulavam para efetivar os trabalhos de atração, o que se concluiu em outubro de 1987.

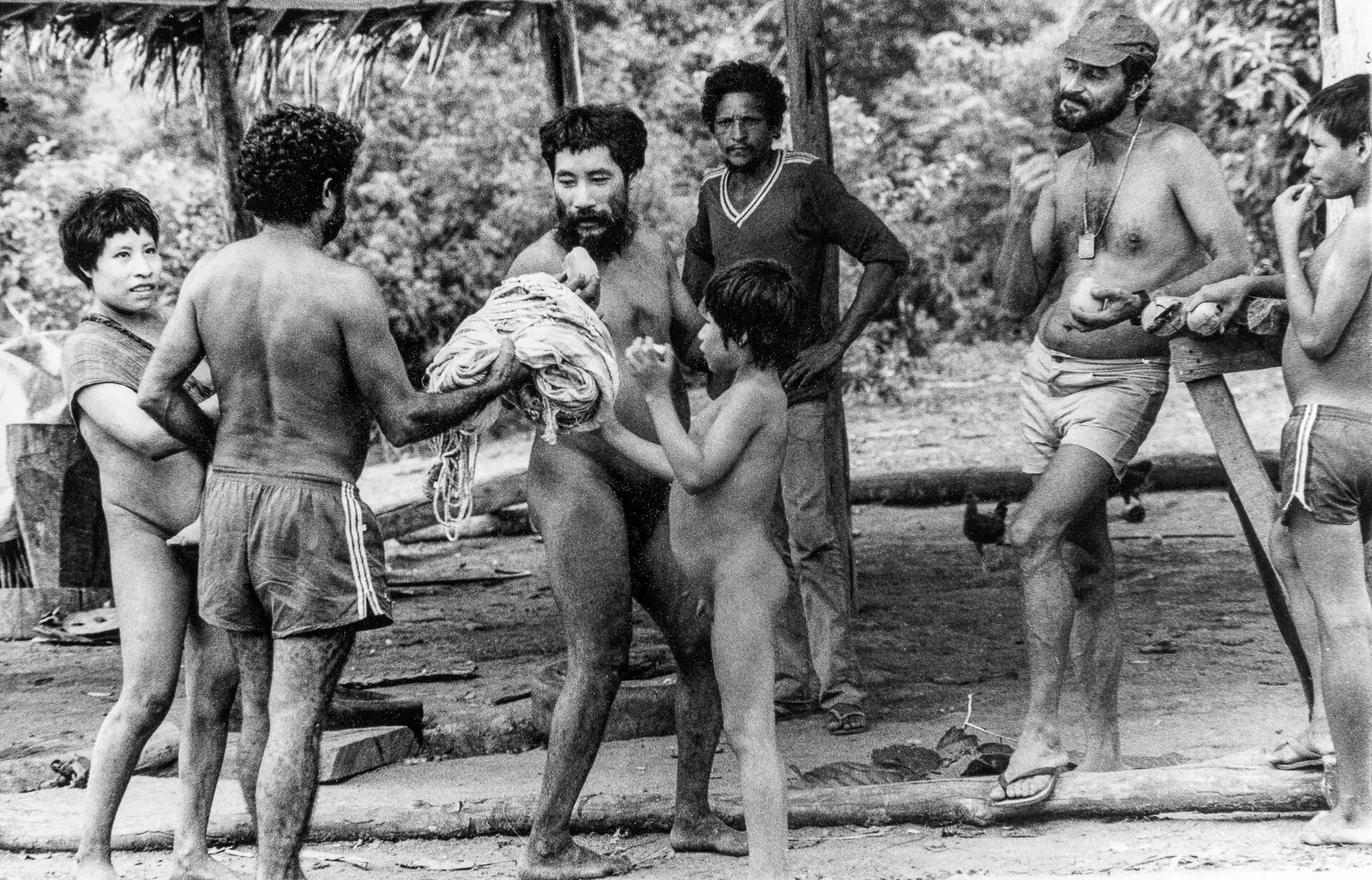

Da esq. para dir.: Elepó (esposa de Tibie), Afonso Alves (chefe do posto de atração, de calção com listras), Tibie, Tybyrybi (menino), Manuel Evangelista Brito da Silva (enfermeiro, de camisa), Sydney Possuelo (de boné) e Tiuvandem

No Museu do Índio, acompanhávamos de perto esse trabalho da Frente de Atração Arara, que tinha conseguido do governo a interdição do território de perambulação desse grupo de isolados. Sob a responsabilidade do indigenista Afonso Alves da Cruz [referência no Brasil na defesa de Indígenas, em especial dos povos isolados], um posto de vigilância foi instalado às margens do Rio Iriri, na principal via de entrada no território. Outro posto de atração, batizado de Liberdade, foi estabelecido a 45 quilômetros das margens do rio, no interior da mata, onde eram colocados regularmente presentes para os isolados, que praticamente nunca se deixavam ver. Até que um dia alguns homens apareceram de surpresa no posto e avisaram que depois de um certo tempo voltariam.

Nesse período, estávamos sempre atrás de notícias sobre essa Frente de Atração. Um dia, quando eu me encontrava em Brasília em viagem particular, fui até a Funai me informar e soube que o Sydney tinha ido para Altamira, porque era iminente a visita dos isolados ao posto da Funai. Autorizado pelo Museu, parti para Altamira, apenas com um equipamento fotográfico básico que tinha comigo na ocasião.

Durante três dias esperamos pelos isolados, no posto do Rio Iriri. A turma era chefiada pelo Afonso Alves da Cruz e composta por oito sertanistas, incluindo dois enfermeiros, todos com muita experiência nesse tipo de serviço. Como se tinha quase certeza de que o grupo de isolados era de fato Arara, Sydney Possuelo incorporou à equipe os jovens Aktô, de cerca de 16 anos, e Tiuvandem, um pouco mais novo, ambos do grupo Arara que já havia feito contato em 1980.

Vindos do seu acampamento no interior da mata e conduzidos por Aktô, os isolados finalmente apareceram. Eu assisti à chegada do grupo através de um buraco que tinha aberto na paredinha de uma das construções do posto, grande o suficiente para apenas encaixar uma lente teleobjetiva.

Assim ficou registrado no meu diário de campo:

Lapi e Tatimm com Wiló no colo

1987

07 out, quarta-feira, Iriri (Posto de atracação Cachoeira Seca)

Os isolados chegaram pouco antes das 9 horas, em bando, entrando no posto com o sol de frente. Eram 28 no total, 11 adultos, 17 crianças, sendo 2 de colo. Os adultos seguravam sobre a cabeça uma esteira trançada de babaçu, vinham contentes, falando muito, todos ao mesmo tempo. Sydney resolveu deixar a filmadora em cima da mesa. A maioria dos homens foi esperá-lo no paiol aberto onde estavam as bananas colhidas para eles. A interação foi imediata.

Quando Aktô contou que é Arara (eles se autointitulam pelo mesmo nome) do outro lado dos morros, um deles disse que conhecia Piput, um dos mais antigos e respeitados Arara, e pai de Aktô. A alegria foi grande. Os isolados lembram também de Wapuri. Pode haver coincidência de nomes, mas Sydney acredita serem de fato os Arara contatados em 1980. Segundo ele, a ruptura da interação entre os Arara se deu a partir de 1970, com a Transamazônica (…).

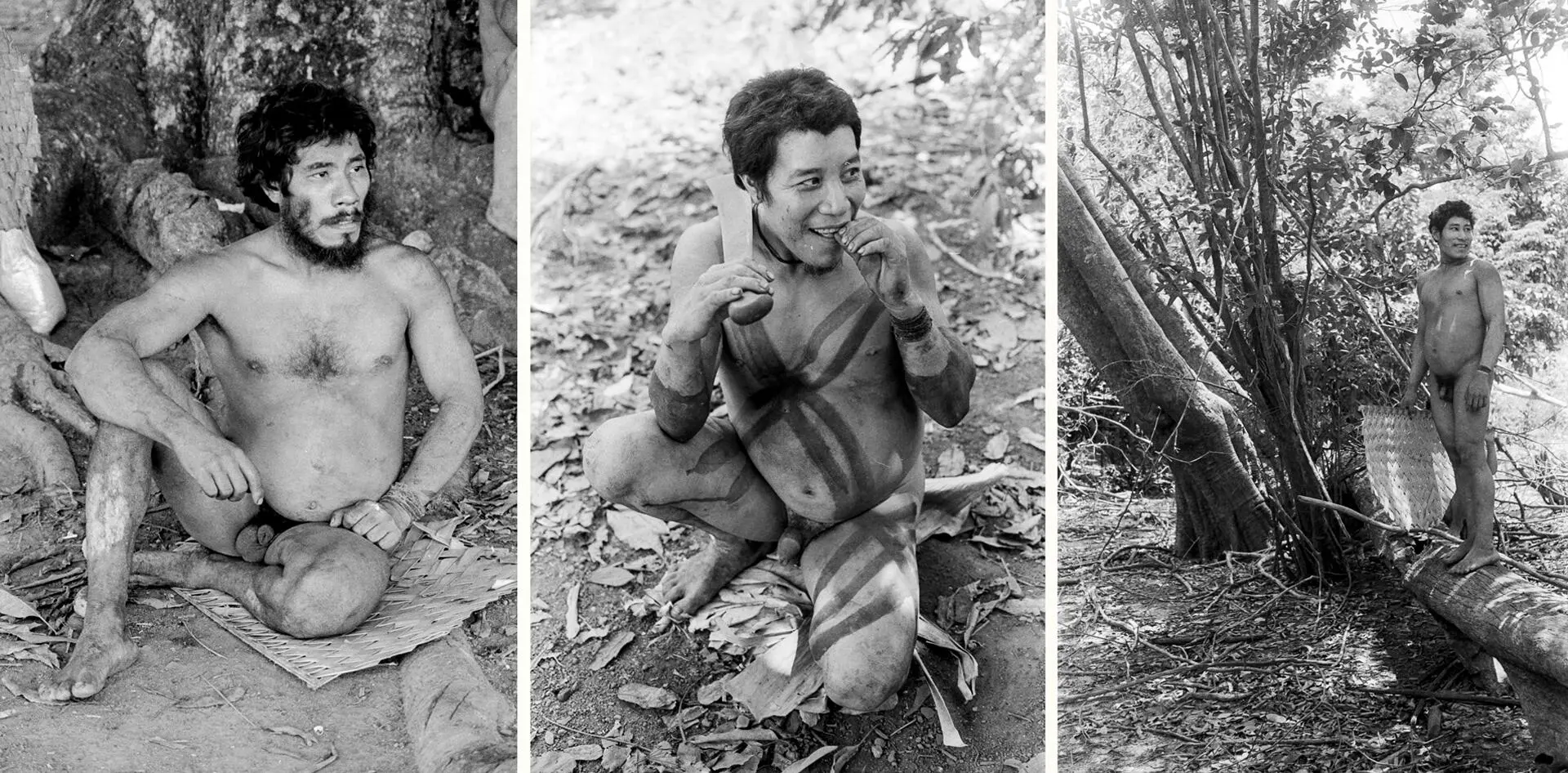

Da esq. para dir.: Gugu, Puy e Tchagat

Os homens chegam a mais ou menos 1,60 metro de altura. São barbudos, barrigudos, não são notadamente fortes. Estão aparentemente saudáveis, com todos os dentes, pele lisa, sem feridas. Alguns trazem restos de pintura preta de jenipapo. São listras em X no peito e nas coxas. Os homens trazem um cordão no pescoço com um osso de macaco pendurado nas costas. Outros têm um cordão amarrado nos pulsos. As crianças são penduradas ao lado esquerdo [do corpo das mães] por tirantes feitos de fibras ou de algodão.

Do meu esconderijo, atrás da paredinha da cozinha, fiz apenas uns poucos registros da chegada do grupo até que um dos homens, aparentemente o chefe, fixou o olhar bem no centro da minha lente. Apesar de ele estar a uns 20 metros de distância e a paredinha estar à sombra, ele percebeu que havia algo estranho. Quando ele desviou o olhar por um instante, retirei a câmera e cobri o buraco. Com cuidado, me afastei, abaixadinho. Quando me juntei aos demais, despertei mais curiosidade do que gostaria. Eu estava de calção e sandálias, como todos.

Eles me olharam e comentaram bastante – Sydney e eu somos os dois novos [no grupo] e ainda não conhecidos. Falaram alto, alguns me cercando. Aos poucos, se afastaram. Alguns voltaram. Uma mulher com um filho no peito me olhou muito nos olhos, eu sorri, ela sorriu, estendi a mão, ela pegou meus dedos, chamou os outros, ficou conversando com eles e balançando a minha mão (…).

A visita dos isolados durou apenas dois dias. Quando disseram que partiriam no dia seguinte, resolvi expor a câmera. Eles fugiram dela, com muitas exclamações.

Pela tradução do Tiuvandem [primo de Aktô, levado pelo Sydney para ajudar na tradução e na sociabilidade, com aproximadamente 14 anos], soube que para eles aquilo era uma arma. Expliquei que não era arma e pedi que Tiuvandem tirasse o meu retrato. Mas ele nunca tinha posto a mão em uma câmera, então se atrapalhou e foi Arara correndo para todo lado. Atraído pela confusão, veio o Aktô, que se deixou fotografar, tranquilizando assim a todos.

Aí eu apontei a lente para o meu próprio rosto e, por gestos, convidei o chefe a olhar pelo visor. Quando ele se aproximou do visor, disparei a câmera. Ele pulou para trás, mas riu. Aí virei a lente para ele e fiz o primeiro retrato.

A partir daí, embora muitos deles não se sentissem à vontade com a presença da câmera, discretamente pude fazer cerca de 300 fotos em preto e branco e alguns poucos filmes diapositivos em cores. No ano seguinte, uma seleção dessas fotos foi exposta no Museu do Índio (RJ) com o título “Wokarangma – O Povo Isolado do Rio Iriri”.

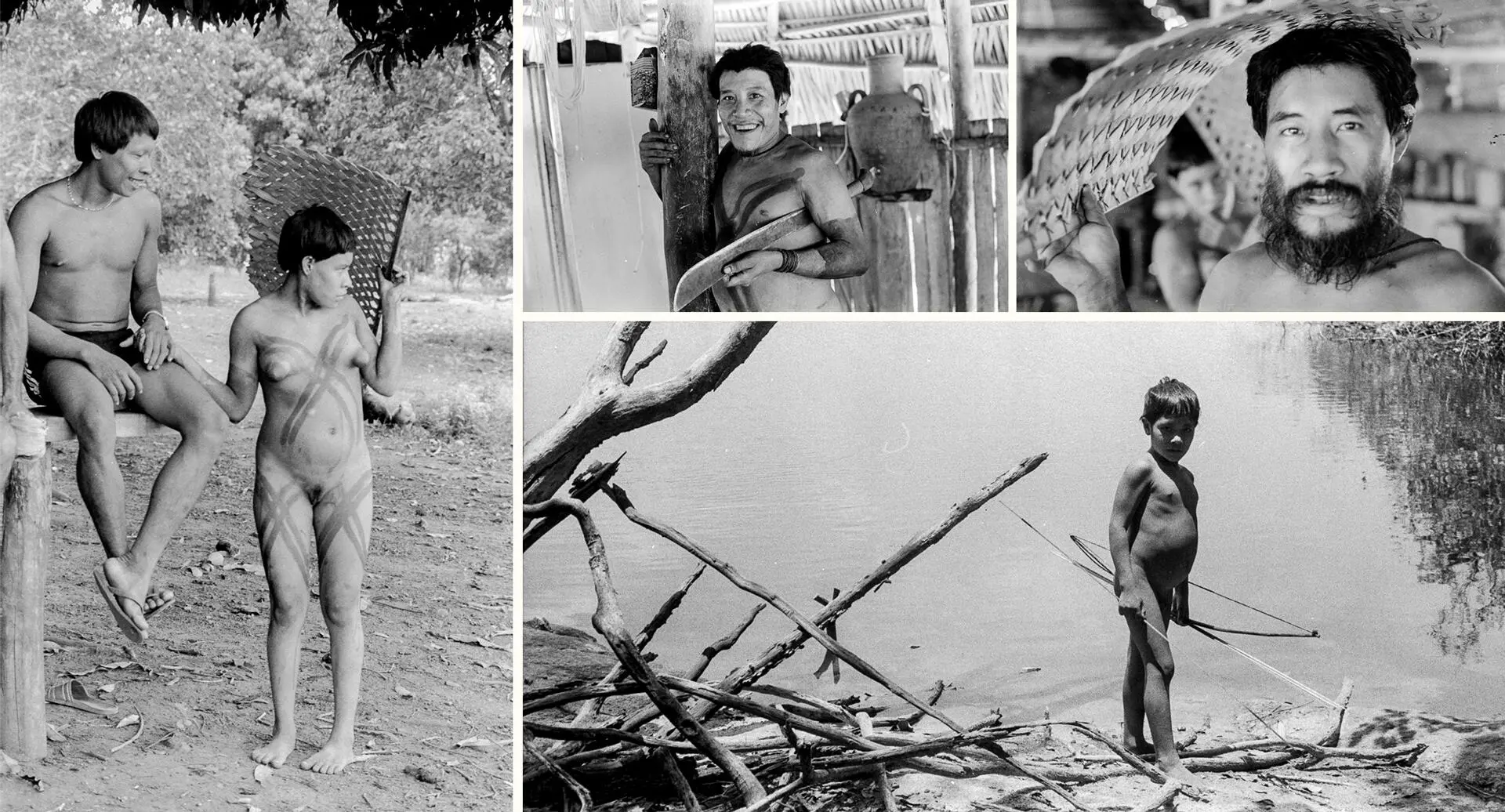

Aktô com Poty (à esq.). Puy, Tibie e Idomeduk (com arco e flecha)

Após três décadas de contato…

2018

A demarcação da Terra Indígena Cachoeira Seca e sua homologação foram obtidas em 2016, como parte das condicionantes para a licença ambiental para construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. No entanto, através de vários subterfúgios, a área tradicional dos Arara acabou sendo demarcada em duas parcelas que não se comunicam, a Terra Indígena Arara, conhecida também como Laranjal, onde está a maior parte do povo Arara que foi contatado em 1980, e a Terra Indígena Cachoeira Seca, onde reside o grupo que foi contatado em 1987.

A hidrelétrica de Belo Monte ficou responsável pela proteção e desintrusão das áreas demarcadas, com a obrigação de implementar políticas de compensação. Na TI Cachoeira Seca, basta conhecer a aldeia para constatar que essas políticas não procuram realmente a proteção e a manutenção da cultura Indígena como deveriam. Ao contrário, agem deliberadamente no sentido de fragilizar cada vez mais as bases culturais dos Arara, tornando-os dependentes da sociedade nacional e da empresa que gerencia a usina em particular, a Norte Energia.

Essa aberração se tornou possível a partir de 2007, quando a Funai decidiu retirar das áreas Indígenas os chefes de posto que faziam a mediação entre os Indígenas e a sociedade nacional. Os Arara de Cachoeira Seca, considerados Indígenas de recente contato, portanto com menos capacidade de entender o funcionamento da nossa sociedade, estão entre os que ficaram mais indefesos.

O território de Cachoeira Seca foi a área mais invadida e desmatada da Amazônia Legal em 2018, sendo que, nesse mesmo ano, segundo relatos dos Indígenas, uma grande quantidade de grileiros fortemente armados invadiu o território Arara com tratores, a partir da Transamazônica, iniciando um imediato desmatamento. A Funai tentou intervir, foram enviadas equipes da Polícia Federal, mas o impasse, como é de costume, continua. De lá até hoje, a TI Cachoeira Seca segue sendo uma das áreas mais devastadas da Amazônia.

Em dezembro de 2018, portanto 31 anos depois da documentação feita por ocasião daquele primeiro contato, finalmente consegui retornar à área para apresentar aos Arara as suas primeiras imagens fotográficas.

Apoiados pelo Museu do Índio (RJ) e por uma produtora cinematográfica independente, fomos, Thiago da Costa Oliveira, antropólogo especializado em videodocumentação, e eu, com intuito de prospectar elementos empíricos para uma avaliação dos impactos do contato para o grupo. Eu procurava registrar aspectos relevantes de sua trajetória nesse intervalo de tempo – demografia, história de vida, transformações culturais etc.

Um dos focos privilegiados da pesquisa era buscar compreender os modos distintos como os não Indígenas foram percebidos ao longo do tempo, desde antes do contato até o presente. E isso passando por momentos-chave, como o convívio intenso com os servidores do posto da Funai, que marcou os primeiros anos das relações dos Arara com os não Indígenas. Para tanto, empregamos uma metodologia dialógica apoiada principalmente nas imagens produzidas na ocasião do primeiro encontro do grupo com a equipe da Funai, tomando os registros fotográficos como ponto de partida para uma situação experimental de compartilhamento etnográfico e narrativo, com entrevistas informais e outras registradas em vídeo.

A situação com a qual nos deparamos ao chegar na aldeia foi extremamente desoladora. As antigas habitações tradicionais tinham sido substituídas por casas de madeira construídas pela Norte Energia, a concessionária de Belo Monte, ao estilo das feitas pelos colonos do sul do país, dispostas em círculos – o que não corresponde à disposição tradicional da aldeia Arara –, com um alpendre voltado para os fundos da casa vizinha.

Typu (de vestido verde) e Tibie (à dir.)

Todo o entorno estava saturado de lixo industrial. Embora percebêssemos que havia um grande esforço por parte de todos para defender a língua e o que restava da cultura tradicional, a luta contra a pressão desproporcional da sociedade que os envolvia parecia realmente inglória.

As fotos, impressas no formato 21 x 30 centímetros, despertaram imensa curiosidade, como era de esperar. No entanto, os mais velhos não se reconheciam imediatamente nas fotos, uma vez que na época em que tinham sido fotografados eles mesmos não conheciam a própria imagem. Foi preciso que alguém lhes dissesse “esse aí é você mesmo” para que acreditassem em seus olhos.

Quem era criança havia 30 anos facilmente se reconheceu, porque se encontrava junto dos pais ou irmãos. Mas o que mais nos impressionou foi que os adolescentes de hoje se surpreenderam quando viram que os mais velhos andavam nus. Essa surpresa dos jovens, testemunho do total desconhecimento de sua trajetória histórica e social, equivale a um certificado definitivo de um adiantado processo de etnocídio [morte cultural]. Foi a partir dessa constatação que desenvolvemos nossa pesquisa, que incluiu uma documentação fotográfica e em vídeo das instalações e da vida cotidiana da aldeia.

Os trinta anos de contato estão impregnados na face dos mais velhos, daqueles que tinham vivido e continuavam a viver a transição entre os modos de vida tradicional e aquele imposto pela incúria da sociedade nacional. O retrato do desastre se confunde com o retrato das suas vítimas. A trajetória desse grupo Arara é uma saga de luta permanente e de inabalável resiliência. Assim foi desde que o grupo se separou da aldeia principal, há talvez 70 anos, e continua sendo no embate com a poderosa Usina Hidrelétrica Belo Monte e a preconceituosa e violenta cidade de Altamira.

Puy e Tchagat seguram suas imagens feitas em 1987, antes da chegada de Belo Monte

Atualmente, eles estão vivendo um processo de conscientização cada vez maior dos seus direitos e do valor de sua cultura, se articulando com os vizinhos, Indígenas e Ribeirinhos, na luta pela defesa dos seus valores e da sua terra.

Em 2019-2020, através de um projeto apoiado pelo Museu do Índio e pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), aprofundamos a pesquisa com a incorporação dos jovens Arara através de uma oficina de capacitação em documentação fotográfica e história oral, ministrada em parceria com a professora Ana Maria Mauad, do Laboratório de História Oral e Imagem (Labhoi) da Universidade Federal Fluminense (UFF). A surpresa inicial dos jovens deu lugar à conscientização da importância da sua própria história. Fizemos duas etapas da oficina, encontros presenciais na aldeia de Cachoeira Seca, com seis homens e seis mulheres jovens. Na primeira etapa eles foram apresentados às técnicas da fotografia e da produção de entrevistas. Após coletarmos todo o material e analisarmos, retornamos para uma segunda etapa.

As próprias imagens desencadeiam naqueles que as recebem uma série de ideias, revelam novas pistas e enriquecem a pesquisa. As pessoas fotografadas em 1987 não conheciam a fotografia, nem mesmo o espelho, o que significa que, individualmente, desconheciam a sua própria imagem à época do registro. A segunda geração dos Arara, que cresceu após o contato da Funai em 1987, a julgar pela surpresa de verem os mais velhos nus, nunca tinha se conscientizado de que estava vivendo um processo radical de apagamento da cultura tradicional.

Na prática, o que a devolução das fotos provocou em relação ao grupo foi simplesmente confrontá-lo com a sua própria trajetória, com a sua própria cultura. Em nenhuma situação anterior eu tinha sentido isso de maneira tão forte e gratificante, já que a documentação fotográfica de 30 anos antes tornou-se protagonista de um processo de reconstrução da narrativa do grupo sobre si mesmo e sua história recente.

A oficina gerou um processo de rememorização da história. As seis moças e os seis rapazes participantes compartilharam seis câmeras e seis gravadores digitais fornecidos pelo projeto. Eles mesmos, munidos e informados pelas fotos de 1987, partiram para as próprias pesquisas, inquirindo os mais velhos. Um deles fui eu, única testemunha ocular não Indígena à disposição.

Depoimento de Milton Guran (de camisa branca) aos participantes da oficina de capacitação. Foto: Okré Arara

Ao entregar as fotos à comunidade reunida na Casa de Cultura [o espaço da aldeia onde realizam encontros coletivos], eu tinha feito um relato público do que havia presenciado, mas nessa entrevista eles realmente me questionaram sobre os mais diversos aspectos daquela situação e se mostraram bastante interessados naquele momento refundador da trajetória do grupo. Ao fim da entrevista, Pugyromã, de 16 anos, que aparece de camiseta vermelha à direita na foto, falou de pronto que eles não sabiam nada daquilo e que era importante saber. Sua afirmação provocou uma animada discussão entre os participantes.

Para os Arara de Cachoeira Seca, a devolução das fotos, na verdade, significou a “devolução” da própria história.

Iogó, em 1987 e 2018

* Milton Guran nasceu no Rio de Janeiro, em 1948. É doutor em antropologia pela École des Hautes Études en Sciences Sociales de Marselha, França (1996), com pós-doutorado pela Universidade de São Paulo (USP), e mestre em comunicação social pela Universidade de Brasília (1991). Repórter fotográfico de 1975 a 1992, foi professor da Universidade de Brasília, da Universidade Gama Filho e da Universidade Candido Mendes, no Rio de Janeiro. Desde 2006 é pesquisador do Laboratório de História Oral e Imagem (Labhoi) da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro.

Texto: Milton Guran

Edição: Malu Delgado e Eliane Brum

Edição de fotografia: Lela Beltrão

Checagem: Plínio Lopes

Revisão ortográfica (português): Valquíria Della Pozza

Tradução para o espanhol: Meritxell Almarza

Tradução para o inglês: Maria Jacqueline Evans and Diane Whitty

Montagem de página e acabamento: Natália Chagas

Coordenação de fluxo editorial: Viviane Zandonadi

Chefa de reportagem: Malu Delgado

Editora-chefa: Talita Bedinelli

Diretora de Redação: Eliane Brum