O que é, o que é? Um conceito que está em toda parte, ninguém sabe exatamente do que se trata, soa positivo por falar da vida, e por isso até quem lucra com a destruição da Natureza quer ganhar seu selo. A brincadeira de adivinhação pode se aplicar à bioeconomia – literalmente economia da vida (bio em grego) –, termo que aportou com força nas discussões sobre políticas públicas no Brasil.

A bioeconomia já é objeto de um plano lançado pelo governo do Pará em 2022; consta em um dos seis eixos do Plano de Transformação Ecológica do Ministério da Fazenda; aparece em uma das seis missões do programa Nova Indústria Brasil, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; e é alvo de uma iniciativa proposta pelo Brasil no Grupo dos 20, o G-20, formado pelos países com as maiores economias do mundo. Até o presidente francês Emmanuel Macron, em sua visita a Belém no final de março, anunciou com o presidente Lula um programa para levantar em quatro anos 1 bilhão de euros, ou 5,6 bilhões de reais – o equivalente a mais de oito vezes o orçamento anual da cidade de Altamira, no Pará –, para aplicar em bioeconomia na Amazônia brasileira e na Guiana Francesa, o território da França vizinho ao Amapá.

Agora, depois de quase um ano e meio de negociações dentro do governo, um decreto anunciado em 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, cria uma Estratégia Nacional de Bioeconomia. Entre os objetivos da estratégia estão ampliar “a participação nos mercados e na renda de povos Indígenas, comunidades tradicionais e agricultores familiares” e promover o desenvolvimento “a partir do uso dos recursos biológicos, de base ambiental, social e economicamente sustentáveis”.

O decreto prevê a indicação de uma Comissão Nacional de Bioeconomia, com a participação de pessoas do governo e da sociedade, para formular em apenas 60 dias um Plano Nacional de Desenvolvimento da Bioeconomia, a fim de pôr em prática a estratégia. O plano definirá recursos, ações, responsabilidades, metas e indicadores para o setor.

A comissão será indicada pelos ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima, do Desenvolvimento e da Fazenda. Um Sistema Nacional de Informações e Conhecimento sobre a Bioeconomia, a cargo da pasta de Marina Silva, será criado para dar subsídios à implementação do plano. “O esforço é sair de uma bioeconomia que cada um está pensando e construir uma visão integrada de governo”, diz Carina Pimenta, secretária de Bioeconomia do Ministério do Meio Ambiente.

É possível imaginar as dificuldades envolvidas na redação do decreto e do futuro plano, já que bioeconomia é um “conceito em disputa”, como afirmam vários dos entrevistados para esta reportagem. “É como se fosse uma grande narrativa, que abarca muitos significados e está aberta para interpretações muito diferentes”, explica a bióloga Joice Ferreira, pesquisadora há 17 anos da unidade Amazônia Oriental da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em Belém. “Alguns grupos em nível nacional, por exemplo, consideram bioeconomia tudo o que não é uso de combustível fóssil, tudo que é plantio. Tudo que é uso do recurso natural renovável é considerado bioeconomia, e às vezes até se confunde com o próprio termo agricultura”, diz ela.

Um exemplo é um estudo de 2022 do Observatório de Conhecimento e Inovação em Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas. Ele calculou o Produto Interno Bruto da bioeconomia – isto é, o valor de tudo o que ela produz. Para isso, levou em conta todos os setores que usam “recursos biológicos renováveis”. Incluiu ali, entre outras atividades, agricultura, pecuária, pesca e toda a produção de alimentos, carnes, papel, celulose, fumo e biocombustíveis.

Bois criados ilegalmente na Terra Indígena Ituna/Itatá. Parte do agronegócio, que monopoliza crédito, reivindica ser bioeconomia. Foto: Lela Beltrão/SUMAÚMA

Joice Ferreira foi uma das autoras dos documentos sobre bioeconomia do Painel Científico para a Amazônia, criado em 2019 e formado por cientistas dos oito países que compartilham a maior floresta tropical do mundo mais a Guiana Francesa. “Qual é o grande diferencial dessa discussão?”, questiona ela. “É a gente fazer uma economia diferente, que seja capaz de responder às demandas por um presente e um futuro mais sustentáveis. Se você tem um determinado monocultivo que não avança em termos de preocupações sociais e não avança em melhores práticas ambientais, então o que tem de novo se a gente incluir no guarda-chuva de bioeconomia práticas antigas? Qual o avanço?”, afirma Joice.

Antes de ir para o governo, a secretária Carina Pimenta dirigia o Instituto Conexões Sustentáveis, o Conexsus, uma organização não governamental que apoia negócios comunitários que conservam biomas ameaçados. Ela, que negociou o decreto com 16 ministérios, costuma falar em “bioeconomias”, no plural – de fato, o texto menciona os “diferentes segmentos da bioeconomia” e “negócios adequados a diferentes escalas e modelos”.

Carina diz que isso pode incluir uma parte da geração de energia a partir de biomassa – nome genérico para os materiais orgânicos que vêm de cultivo ou resíduo, como cana, madeira de eucalipto, óleos, casca e bagaço de vegetais, lixo – e uma parte da agricultura, aquela “de baixo carbono”. Nas 13 diretrizes da nova estratégia, definidas no decreto, fala-se em produção de biomassa que não provoque “conversão de vegetação nativa original” – isto é, desmatamento – e em estímulo “à agricultura regenerativa, à restauração produtiva, à recuperação de vegetação nativa, ao manejo e à produção florestal sustentáveis, em especial de sistemas alimentares saudáveis”.

A secretária afirma que as 13 diretrizes são os “princípios norteadores” aos quais todas as atividades que possam ser enquadradas como bioeconomia estarão submetidas. A primeira delas fala em estimular atividades “que promovam o uso sustentável, a conservação, a regeneração e valorização da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos” – serviços ecossistêmicos são os benefícios que a natureza traz aos humanos, como a regulação do clima. “Você não vai estimular uma atividade econômica no Brasil que vá degradar os nossos ecossistemas”, reitera Carina.

Um problema adicional desse debate é que a própria definição do que é “sustentável” é pouco precisa. Consagrado nos anos 1980 na Organização das Nações Unidas (ONU), o “desenvolvimento sustentável” foi descrito como aquele que “atende às necessidades atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades”. Na chamada Agenda 2030 da ONU, ele foi desdobrado em 17 objetivos a serem cumpridos nesta década, entre eles o fim da fome e da pobreza e “energia limpa e acessível” para todos. Mas cabe a cada país definir como isso será feito.

Sociobioeconomia, um termo brasileiro

Na Amazônia brasileira, a discussão ganhou força a partir da necessidade de fortalecer as alternativas aos negócios feitos “para derrubar a floresta”, que hoje monopolizam créditos, subsídios, assistência técnica e investimentos em infraestrutura, como aponta Ivanildo Brilhante, natural de Gurupá, na Ilha do Marajó, e diretor do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, o CNS.

Esse debate regional se ampara nos conhecimentos seculares de Indígenas, Ribeirinhos, Quilombolas e agricultores familiares e na experiência das reservas extrativistas criadas nos últimos 30 anos. Neste século, muitas vezes com o apoio técnico de ONGs como o Instituto Socioambiental (ISA), populações Indígenas e de quilombos também passaram a vender seus produtos da roça e do artesanato para um público maior.

Pequenos agricultores de Tomé-Açu, no Pará. Carta de povos da floresta pede tecnologias que respeitem seu modo de vida. Foto: Oswaldo Forte/Fotoarena/Folhapress

Na região, surgiu o conceito da “sociobioeconomia”, ou “economia da sociobiodiversidade”, para o qual não existe floresta sem as pessoas que vivem nela. Seu objetivo seria “salvaguardar e valorizar as diversidades biológica, cultural e social” da Amazônia, como propõe, num artigo de 2022, um grupo de estudiosos liderado por Francisco de Assis Costa, do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará, a UFPA.

No Encontro Amazônico da Sociobiodiversidade, que aconteceu em Belém em outubro de 2021, organizações extrativistas, Indígenas, e Quilombolas lançaram uma carta com sua visão sobre o tema. “A sociobioeconomia que defendemos está alinhada com a ciência e a tecnologia para melhorar a coleta dos produtos florestais e da pesca, que nos permitam processar, armazenar e comercializar os produtos da sociobiodiversidade respeitando os nossos modos de vida”, diz o texto. “Somos contra processos de inovação que resultem em pacotes (…) difundidos para substituir a floresta nativa por monocultivo de variedades geneticamente uniformes, com o objetivo de atender à indústria de alimentos e depois serem falsamente propagados como sistemas ambientalmente adequados.”

Num exemplo prático, seria prevenir o que Ivanildo Brilhante chama de “açaização da floresta”, com o estímulo a poucos cultivos que já ganharam mercados fora da Amazônia.

O Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), maior movimento social no campo do país, não usa o termo sociobioeconomia. Mas desde 2014 declarou formalmente o objetivo de substituir os métodos do agronegócio, de monocultura e uso intensivo de agrotóxicos, pela “agroecologia”, que alia o cultivo de alimentos com a conservação da Natureza.

Em um de seus documentos sobre o tema, o Painel Científico para a Amazônia busca definir por exclusão o que pode ser considerado sociobioeconomia. Diz que fazem parte dela atividades que, entre outros pontos, “levam à conservação e restauração dos ecossistemas”; “promovem agroecossistemas e práticas agroecológicas diversas e integradas”; “protegem os direitos humanos e territoriais”; “agregam valor localmente aos produtos amazônicos”; e “integram o conhecimento científico com o conhecimento Indígena e local”. Cita como exemplos a “conservação e a restauração de florestas nativas para pagamentos com créditos de carbono e de biodiversidade”; “o cultivo, a coleta e o processamento de castanhas nativas”; “a coleta de plantas e óleos para cosméticos e medicamentos”; “o cultivo de frutas em sistemas agroflorestais e seu processamento para transporte na forma de produtos de maior valor”.

Agricultor de Manicoré, Amazonas, com óleo de andiroba. Às vezes pequenas inovações, como na extração de óleos, geram mais renda. Foto: Nilmar Lage/Greenpeace

Inversamente, segundo o Painel, não se enquadram na sociobioeconomia atividades que “levam ao desmatamento e à degradação ambiental”; “reduzem a conectividade dos rios”; “promovem monoculturas, simplificação e intensificação insustentável”; “reduzem a biodiversidade e prejudicam os serviços ecossistêmicos”; e “beneficiam apenas elites ou grupos privilegiados ou aumentam a desigualdade social”. Isso inclui qualquer tipo de mineração, legal e ilegal, desmatamento para pecuária, monoculturas, produção de biocombustíveis em grande escala e grandes projetos hidrelétricos, além da pesca predatória.

A economista e geógrafa amazonense Tatiana Schor é chefa da Unidade Amazônia do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Ali ela administra o programa Amazônia Sempre, que conta com três fundos, no valor total de 349 milhões de dólares, ou 1,8 bilhão de reais. O dinheiro é para ser usado num período de cinco a sete anos em doações, empréstimos e assistência técnica para atividades que reduzam a pressão do desmatamento. Um dos fundos, que recebe verbas do Fundo Verde para o Clima, da ONU, é exclusivamente para iniciativas de bioeconomia.

Tatiana conta que a palavra “sociobioeconomia” ainda não pegou fora do Brasil e que teve que contornar algumas dificuldades decorrentes da falta de uma definição de bioeconomia. A Bolívia, um dos países amazônicos, rejeita o termo, que associa a grandes projetos que transformam toda a Natureza em mercadoria. O mesmo acontece com a Coordenadoria das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica (Coica), que fez um acordo com o BID para apoiar atividades econômicas dos povos originários. Para que o acordo fosse assinado, ficou acertado que seu texto não incluiria a palavra bioeconomia, mas sim o termo “economias Indígenas”.

Na falta da definição, Tatiana afirma que um princípio essencial da bioeconomia é que ela seja “positiva para a biodiversidade”. A dirigente do BID encomendou uma pesquisa, que ouviu mais de mil pessoas e está em revisão, sobre o que se entende como bioeconomia nos países amazônicos. “O que eu posso adiantar é que em todos os países apareceu uma ideia muito forte de que bioeconomia implicava em introdução de tecnologias inovadoras nos processos tradicionais”, disse. Essa ênfase também está presente no decreto brasileiro.

Joice Ferreira, da Embrapa, diz que na Amazônia inovações que facilitam a vida de quem vive de atividades compatíveis com a conservação ambiental nem sempre estão relacionadas ao uso de altíssima tecnologia. “Para as populações locais, às vezes pequenas inovações, como na forma de extrair o óleo [de uma castanha ou planta], fazem diferença”, diz ela. A bióloga cita também o controle de qualidade dos produtos da floresta. “As pessoas têm muita dificuldade de fazer esse controle, não mantêm uma regularidade. Então não conseguem vender para a merenda escolar porque não estão atendendo aos critérios mínimos”, exemplifica.

Um caso concreto de inovação é o da Cooperativa Mista Agroextrativista de Santo Antônio do Tauá, a Camtauá, no Pará, que vende a amêndoa da palmeira de murumuru, entre outros produtos, para a Natura fabricar cremes e xampus. Coordenador de produção da Camtauá, Gilson Santana conta que a cooperativa desenvolveu uma máquina para quebrar a semente do murumuru e extrair a amêndoa. “Antes era uma por uma, manualmente. Para quebrar 1 tonelada de sementes levava um mês. Agora são 50 minutos”, diz ele. As cascas são levadas para caldeiras que produzem energia a vapor.

Beneficiamento do tucumã e do murumuru em Santo Antônio do Tauá. Fotos: Gilson Santana/Camtauá

O ‘greenwashing’ da economia ecológica

O sociólogo Ricardo Abramovay é professor titular da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Ele tem estudado a relação entre a produção de alimentos e o meio ambiente. Quando recebeu o convite para ser um dos autores do capítulo sobre bioeconomia do Painel Científico para a Amazônia, foi pesquisar a origem do termo. Descobriu, entre outras coisas, que as florestas tropicais não faziam parte da bibliografia científica. “Mesmo na América Latina, o termo é associado a combustíveis renováveis e biomateriais, plástico verde. E pior: não entra qualquer consideração crítica a respeito das bases sobre as quais estão assentadas as matérias-primas. Então milho para fazer etanol é bioeconomia”, diz, em uma referência às monoculturas que esgotam o solo com o uso intensivo de água, fertilizantes e agrotóxicos.

Abramovay defende a ideia de que a bioeconomia seja considerada um “valor ético-normativo” – segundo ele, um tipo de relação entre a sociedade e a Natureza em que a produção de bens e serviços não destrua o meio ambiente. Por isso, diz, importa menos o produto do que a forma como ele foi obtido. “Eu vou ter uma economia da vida ou uma economia ecológica no sentido de que as atividades econômicas vão tentar tanto quanto possível regenerar o solo, respeitar a vida dos animais”, explica. Ele dá um exemplo: criações de aves e porcos “submetidos a uma situação para qual o termo tortura não é exagerado” não podem ser consideradas parte da bioeconomia.

O conceito de economia ecológica foi desenvolvido, nos anos 1970, pelo romeno Nicholas Georgescu-Roegen (1906-1994). Professor nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, ele foi redescoberto nos anos recentes, quando a crise ambiental e climática se tornou mais evidente. Georgescu-Roegen ressaltou que a economia não pode ser desvinculada dos limites da Natureza, como fazem os economistas tradicionais. Para simplificar uma teoria complexa, ele dizia que o uso da Natureza em busca de um crescimento econômico ilimitado levaria ao esgotamento das bases que permitem a continuidade da vida – e da própria organização econômica.

Nicholas Georgescu-Roegen, o romeno que forjou o conceito de “economia ecológica”. Foto: Reprodução da internet

Desde então, a palavra bioeconomia começou a ser usada principalmente nos países materialmente ricos, mas com significados diferentes do original. Os artigos de pesquisadores brasileiros sobre o assunto costumam citar um estudo de 2016 liderado pelo norueguês Markus Bugge, da Universidade de Oslo, que sintetizou três visões da bioeconomia que passaram a predominar: a biotecnológica, a de biorrecursos e a bioecológica.

Na primeira, a ênfase está na criação de produtos a partir de elementos de plantas e animais, como vacinas ou remédios. Na segunda, no cultivo e processamento de biomassa para a fabricação de biocombustíveis, embalagens e plásticos biodegradáveis e até móveis. Embora a visão de biorrecursos também inclua ideias de reciclagem, apenas a visão bioecológica, segundo essa análise, tem como premissa a conservação e o uso sustentável da biodiversidade. Para as demais, não importa muito o processo que levou ao produto final – ao contrário do preconizado por Abramovay.

A ênfase tecnológica do decreto

No decreto anunciado no Dia do Meio Ambiente, a ênfase dada à tecnologia começa na definição que o texto dá para bioeconomia: um “modelo de desenvolvimento produtivo e econômico baseado em valores de justiça, ética e inclusão, capaz de gerar produtos, processos e serviços, de forma eficiente, com base no uso sustentável, na regeneração e na conservação da biodiversidade, norteado pelos conhecimentos científicos e tradicionais e pelas suas inovações e tecnologias, com vistas à agregação de valor, à geração de trabalho e renda, à sustentabilidade e ao equilíbrio climático”.

Nas diretrizes, o decreto fala em promover a “bioindustrialização”, em expandir a inovação baseada na biodiversidade e na agricultura e em estimular a pesquisa para “integrar os conhecimentos científicos e tradicionais”.

A secretária Carina defende o peso da biotecnologia no plano. “As fronteiras do conhecimento na bioeconomia estão muito ligadas a conhecer mais a nossa biodiversidade, a novos fármacos, novos usos de cosméticos, às funções de um alimento, à engenharia genética por trás da melhoria de produtividade de um cultivar agrícola”, diz ela. “Isso tem que fazer parte da política tanto quanto um olhar sobre a produção sustentável do açaí, da castanha, do baru.”

O decreto abre a possibilidade de que parte da produção de biocombustíveis seja considerada bioeconomia, ao incluir entre seus objetivos o fortalecimento da competitividade de produtos da biodiversidade brasileira “na transição para uma economia de baixo carbono”. No Brasil, hoje, essa produção se dá principalmente a partir de monocultivos, como os da cana e do dendê. Mas o texto não cita especificamente a palavra “biocombustíveis”, que são a grande aposta do governo Lula para a transição energética nos transportes.

Isso contrasta com as discussões no G-20, que o Brasil preside este ano. Na nota conceitual sobre bioeconomia apresentada ao grupo, o governo brasileiro diz que os biocombustíveis têm o potencial de ser uma “solução sustentável” não só para os automóveis, mas também para o transporte aéreo e marítimo. Um dos empecilhos a um acordo no G-20 é o fato de não haver um consenso internacional sobre quão verdes os biocombustíveis são, o que o governo Lula atribui a interesses comerciais de países que investem em outras alternativas ao petróleo e ao gás. Nas reuniões internacionais de que participa, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, tem argumentado que, no Brasil, a produção de biocombustíveis pode ser sustentável e não prejudica o cultivo de alimentos.

A proposta brasileira é que os países do G-20 cheguem a um acordo sobre “princípios de alto nível” da bioeconomia que ajudem a definir que atividades se enquadram ou não no conceito. Caso haja um entendimento, o tema será incluído na declaração final dos presidentes e primeiros-ministros do grupo, que se reunirão no Rio de Janeiro em novembro. Com isso, o governo Lula espera atrair investimentos para essas atividades.

Cultivo de cana em Ribeirão Preto. Apesar das monoculturas, biocombustíveis são foco do debate sobre bioeconomia no G-20. Foto: Ricardo Benichio/Folhapress

Quem fica com qual fatia do bolo?

Quando tantos setores se mostram interessados em ser bioeconomia, surge o temor de que, mais uma vez, os mais poderosos fiquem com a maior parte do bolo. O decreto determina que o Plano de Desenvolvimento da Bioeconomia preveja como ele será financiado, e menciona a criação de instrumentos para esse financiamento. Mas tudo depende de que atividades, no final, serão contempladas – e a menção às políticas agrícolas do governo como uma das bases do plano pode abrir uma brecha para o agronegócio tradicional.

Carina Pimenta, a secretária de Bioeconomia, diz que trabalha para que não haja disputa entre as várias bioeconomias. “O plano vai se desdobrar em vários setores, que vão ter um conjunto de instrumentos de implementação”, diz ela. “E aí o cuidado é a gente assegurar que os planos setoriais tragam instrumentos específicos, para que um pedaço de bioeconomia não compita com os outros. E para que a gente não chame tudo de bioeconomia, mas fortaleça apenas um tipo.”

Hoje, os ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome já estão trabalhando no plano setorial para a “economia da sociobioversidade”. A ideia é começar a implementação com a escolha de territórios em que a solução de muitas das carências apontadas – de regularização fundiária e ambiental de terras, de infraestrutura, de assistência técnica, de financiamento – possa ser agilizada.

Advogado e um dos fundadores do Instituto Socioambiental, Sergio Leitão é hoje diretor-executivo do Instituto Escolhas. Desde 2019, o Instituto tem feito e encomendado estudos sobre a geração de emprego e renda em atividades que podem ser enquadradas como bioeconomia. São estudos que concluem, por exemplo, que recuperar 1 milhão de hectares de florestas degradadas em Áreas de Proteção Permanente (APPs) de assentamentos da reforma agrária poderia criar mais de 238 mil empregos na implementação e no manejo de sistemas agroflorestais. Ou que a recuperação de 12 milhões de hectares de florestas desmatadas – meta oficial brasileira até 2030 – geraria mais de 5 milhões de empregos no manejo das áreas e na produção de mudas.

“Nossa preocupação tem que centrar em ter o recheio do conceito [de bioeconomia], as propostas efetivas que permitam fazer a disputa real”, afirma Sergio. “Essa disputa real está em você ter propostas que mostrem ao governo, aos investidores, aos bancos públicos, aos bancos privados que essa atividade propicia redução da pobreza, melhoria das condições de vida das populações tradicionais, dos povos Indígenas, mas também uma chance real e concreta de você ter novas possibilidades econômicas na região amazônica, no Cerrado, em todos os biomas do Brasil”, ressalta.

Ele assinala que o estímulo à bioeconomia pode beneficiar não apenas os povos da floresta, mas também o “cara que segura a motosserra”, ou seja, as pessoas sem emprego e sem salário nas cidades do interior ou nas periferias das grandes cidades amazônicas. “Você pega áreas que foram desmatadas no entorno dessas cidades e precisa recuperar. Vai gerar emprego”, diz Sergio.

Avião lança agrotóxicos em plantação de soja na Bahia. Em Barcarena, no Pará, é feita a colheita de açaí. Fotos: Marizilda Cruppe/Greenpeace e João Laet/SUMAÚMA

Será a sociobioeconomia a salvação da Amazônia?

Mas será que de fato as atividades da sociobioeconomia poderão concorrer com negócios que hoje devastam a Amazônia e o Cerrado e têm grande apoio político?

No caso da agropecuária, outro estudo do Escolhas mostrou que, em 2022, essa atividade recebeu, na região Norte, 5,9 bilhões de reais em benefícios tributários do governo federal, por meio da redução ou da renúncia à cobrança de impostos, e 4,4 bilhões de reais em subsídios – que é quando o governo assume o pagamento de contas de um setor. Pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, a agropecuária na região recebeu mais 9 bilhões de reais, 76% da dotação total desse fundo.

Já um estudo de técnicos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) mostrou que, entre 2017 e 2021, quase 88% do dinheiro desembolsado pelo banco para a agropecuária na região Norte foi para pecuária, plantações de pinus, soja e outras monoculturas, num total de 156 milhões de reais no período. “A gente tem dito que a bioeconomia ou a sociobioeconomia não precisa nem mais nem menos do que aquilo que o agro recebeu. Ela só quer o mesmo tratamento”, afirma Sergio Leitão.

Compare-se, por exemplo, com a verba recebida por diferentes atividades comunitárias no Pará por meio do projeto Inova Sociobio, financiado pelo Programa da ONU para o Desenvolvimento (Pnud) e o governo norueguês. Concorrendo por meio de um edital, o Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS) recebeu doações para três projetos em Oeiras, Curralinho e Gurupá, no valor de 100 mil reais cada um. Com o dinheiro, foram criados um viveiro de mudas para reflorestamento, um centro de beneficiamento de polpa de açaí e um atelier para aproveitamento de sobras de um projeto de manejo florestal – este último ainda espera a ligação elétrica para entrar em funcionamento. “A gente fez um milagre coletivamente para investir”, diz Ivanildo Brilhante, do CNS.

Ivanildo insiste na importância de que haja mais verbas e servidores dedicados a acelerar a regularização fundiária e ambiental dos territórios comunitários, que é condição para o acesso a crédito bancário e licenças para atividades econômicas. Hoje muitas comunidades não conseguem se registrar no Cadastro Ambiental Rural porque não têm dinheiro para pagar pelo levantamento cartográfico de suas áreas. É comum que terceirizem a tarefa para empresas, em troca de acordos desvantajosos de venda de seus produtos.

“Nós também precisamos de um crédito que leve em conta a cesta da sociobiodiversidade”, acrescenta Ivanildo. “É a pesca, as sementes, os óleos, os frutos, os cipós, as resinas, os artesanatos. Tem crédito para financiar açaí, mas daqui a pouco vamos estar açaizando a nossa floresta. Tem para financiar castanha, mas não pode ter só castanha”, diz ele. “Na pecuária, o próprio gado é a garantia. No nosso caso a garantia pode ser a cesta da região que foi financiada.”

Tatiana Schor, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), vê “três escalas” na sociobioeconomia na Amazônia. A primeira é a dos territórios protegidos, Indígenas e tradicionais, nos quais se desenvolve uma “economia de nicho” que precisa de apoio, mas onde o crescimento excessivo romperia processos culturais e de integração com a Natureza. A segunda escala é a de produtos que já entraram em circuitos maiores de comércio, como a castanha, mas na qual o produtor é quem menos ganha. “Nessa cadeia o elo mais fraco é o da produção, seja do extrativismo, da agricultura familiar ou do trabalhador rural. Isso precisa ser resolvido porque não adianta escalonar esse produto e continuar tendo essa pobreza no campo que existe na Amazônia”, afirma Tatiana.

Já a terceira escala, na análise dela, é dividida em duas. Uma é a de produtos que já estão em grandes mercados, como o açaí, mas precisam adotar elementos de conservação da biodiversidade. “Sabemos que não vamos conseguir fazer isso 100% nas plantações de açaí, mas podemos trabalhar com diferentes espécies, criação de abelhas para a produção de mel em sistemas agroflorestais”, diz ela. Nessa terceira escala, entram também processos tecnológicos que permitam o beneficiamento dos produtos da sociobiodiversidade, para que seu valor aumente.

Tatiana, porém, acha que sozinha a bioeconomia não conseguirá superar a pressão econômica dos setores que devastam a floresta. Por isso, ela incluiu no mesmo eixo do programa para a Amazônia a economia criativa – arte, festivais, turismo, gastronomia, moda, arquitetura e design. “Isso é o que de fato gera emprego na Amazônia hoje”, argumenta Tatiana. Dados do IBGE, citados pelo projeto Amazônia 2030, mostram que mais de 80% dos empregos na região estão em áreas urbanas, e 46% são no setor de serviços.

Sergio Leitão ressalta que boa parte das atividades da sociobioeconomia na Amazônia, seja de comunidades tradicionais, da agricultura familiar ou de empresários privados, não deve ser pensada como grandes negócios. “A gente pode dizer que os negócios da bioeconomia na Amazônia serão grandes pela soma, ou seja, eles serão pequenos, a escala de logística é diferenciada. Mas isso não a tornará pequena porque ela é a soma dos pequenos negócios”, diz ele.

O que é necessário, acrescenta Sergio, é enfrentar os “garrotes” que travam seu potencial. Além de uma assistência técnica e de uma infraestrutura de eletricidade, de comunicação e de transportes adaptadas para atividades variadas e dispersas geograficamente, ele afirma que os bancos públicos federais e estaduais têm dinheiro “empoçado” que não emprestam a atividades da bioeconomia porque só têm protocolos para lidar com negócios tradicionais – muitos deles destruidores da Natureza. Só agora, por exemplo, a Embrapa e o BNDES desenvolveram indicadores para avaliar pedidos de financiamento para agroflorestas e restauração florestal. “Se os pontos de estrangulamento da economia da floresta em pé não estiverem resolvidos, a disputa [por recursos e prioridade] poderá ficar só no campo da retórica”, adverte ele.

Monitoramento ambiental na Terra Indígena Paquiçamba, Pará. Conhecimento tradicional sobre a natureza é um dos focos do decreto. Foto: Soll/SUMAÚMA

A luta para recompensar o conhecimento tradicional

Quando se fala em estimular o uso da biodiversidade brasileira para a fabricação de cosméticos, remédios, alimentos e outros produtos, uma das preocupações é garantir que as populações que conhecem as propriedades de plantas e animais da Floresta Amazônica e de outros biomas possam receber a sua parte na exploração comercial desse conhecimento.

Para isso, é preciso preencher lacunas na implementação da Lei da Biodiversidade, de 2015, citada no decreto que cria a Estratégia Nacional de Bioeconomia. A lei regula as atividades de pesquisa e desenvolvimento de produtos a partir do patrimônio genético de espécies brasileiras e dos conhecimentos tradicionais sobre elas, prevendo a repartição de benefícios. Com base na lei, foi criado um banco de dados, o Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado, ou SisGen. Desde novembro de 2017 é obrigatório registrar qualquer pesquisa ou desenvolvimento de produtos com espécies brasileiras no SisGen.

No entanto, um estudo do Instituto Escolhas mostrou que, até o final de 2022, 87% de 150.538 cadastros de pesquisa no SisGen indicaram acesso apenas a patrimônio genético, sem identificar a existência de conhecimento tradicional associado a ele. Nos 13% que disseram ter acessado conhecimento tradicional, a maioria não indicou o povo ou a comunidade que o detém. De 19.354 notificações de produtos acabados, apenas 9% apontaram uso de conhecimento tradicional.

O Instituto Escolhas vê nesses números indícios de furto de conhecimento tradicional. “Um exemplo […] é a rã amazônica kambô (Phyllomedusa bicolor), cuja secreção é usada como medicina por diversos povos Indígenas amazônicos. A substância tem 11 registros de patentes em países como Estados Unidos, Canadá, Japão, França e Rússia”, exemplifica o estudo, que sugere a criação de um banco de dados específico para conhecimentos tradicionais, de modo a facilitar o cruzamento de informações.

O Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, criou em março uma câmara técnica para buscar soluções para o problema. Segundo a secretária de Bioeconomia, Carina Pimenta, o ministério também trabalha desde 2023 para que o Fundo Nacional para a Repartição de Benefícios, criado pela lei de 2015 e nunca operacionalizado, possa começar a funcionar.

O Brasil é signatário de dois tratados internacionais que preveem a repartição dos benefícios obtidos com o uso de elementos da biodiversidade dos países: o Protocolo de Nagoia, um acordo no âmbito da Convenção sobre Diversidade Biológica das Nações Unidas, e o Tratado sobre Propriedade Intelectual, Recursos Genéticos e Conhecimentos Tradicionais Associados, que foi concluído em maio na Organização Mundial da Propriedade Intelectual (Ompi).

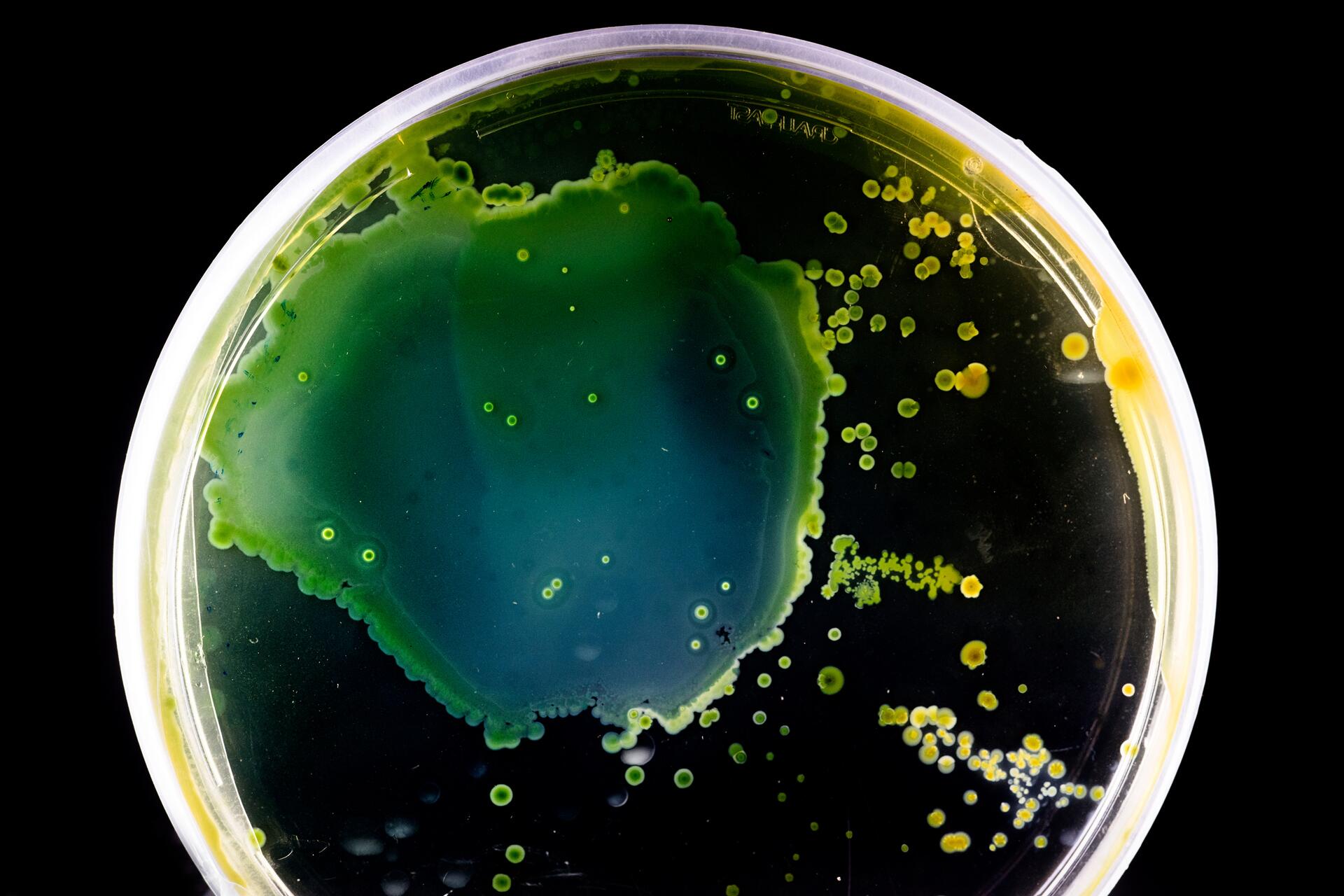

Amostra de bactéria colhida nas águas do grande recife do litoral amazônico. A “biotecnologia” tem peso significativo na estratégia do governo. Foto: Marizilda Cruppe/Greenpeace

Reportagem e texto: Claudia Antunes

Edição: Talita Bedinelli

Edição de fotografia: Lela Beltrão

Checagem: Douglas Maia e Plínio Lopes

Revisão ortográfica (português): Valquíria Della Pozza

Tradução para o inglês: Diane Whitty e Maria Jacqueline Evans

Tradução para o espanhol: Meritxell Almarza

Montagem de página e acabamento: Natália Chagas

Coordenação de fluxo de trabalho editorial: Viviane Zandonadi

Editora-chefa: Talita Bedinelli

Diretora de Redação: Eliane Brum