“Estamos lutando contra animais humanos e agindo de acordo com isso”, declarou o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, na tentativa de justificar o injustificável: o corte de água, eletricidade, gás e comida para a população da Faixa de Gaza, após o massacre de civis israelenses promovido pelo grupo terrorista Hamas. Frases com conteúdo semelhante são escutadas por correspondentes que cobrem a guerra no Oriente Médio – ou o massacre, dada a desproporção das forças – e por pessoas comuns ora de Israel, ora da Palestina, como mostrou o jornalista Yan Boechat, em reportagem da Folha de S.Paulo. O outro é o “animal”, aquele que não pode mais ser visto como “humano”. Ainda que seja obrigatório assinalar a enorme diferença de uma autoridade chamar publicamente outro povo de “animal”, a palavra escolhida pelo senso comum para nomear o outro, seja israelense ou palestino, exemplifica o que vários articulistas mundo afora definiram como a “desumanização” daqueles étnica ou racialmente diferentes, raiz de genocídios ao longo da história. Como o dos Tutsis, em Ruanda, chamados de “baratas” pelos Hutus. “Matem as baratas”, era a exortação pela rádio e pelos jornais. E mais de 500 mil Tutsis foram mortos em cem dias.

Ao tratar o outro como “animal”, o extermínio estaria justificado. Bastaria promover a desumanização para autorizar a matança. Essa desumanização mútua talvez seja o único consenso explícito entre a extrema direita israelense liderada por Benjamin Netanyahu e as lideranças do Hamas. Para ambos os lados a única saída é varrer o outro não apenas do território, mas da vida – e para isso toda a violência contra populações civis seria legítima. Mas será que é de desumanização que se trata?

Numa perspectiva eurocêntrica, nenhuma dúvida. Vale a pena, porém, se arriscar a pensar a partir de outras tradições filosóficas, que desafiam o antropocentrismo – a espécie humana no centro. Para grande parte dos povos originários das Américas, por exemplo, “bicho é gente”. A humanidade está no ponto de vista de quem olha. O que significa dizer que, para si mesmos, os animais são humanos. Não é possível explicar algo tão complexo num editorial – para aprofundar essa ideia sugiro mergulhar no fascinante conceito de “perspectivismo ameríndio”, tecido pelos antropólogos brasileiros Eduardo Viveiros de Castro e Tânia Stolze com base no conhecimento de diferentes povos originários.

Assim, o que todos compartilham seria não a “animalidade”, mas as “humanidades”. Esse olhar é evidente nos mitos, que evocam um tempo em que os diferentes seres se comunicavam e se reconheciam como reciprocamente humanos. Não é uma mera inversão, mas um deslocamento radical do pensamento colonizador. Essa diferente forma de entender os mundos e se entender nos mundos permitiu uma existência em que é possível viver com todos os outros sem a aniquilação da casa comum, hoje chamada de crise climática pelos não indígenas, de “vingança da Terra”, por xamãs como Davi Kopenawa, do povo Yanomami.

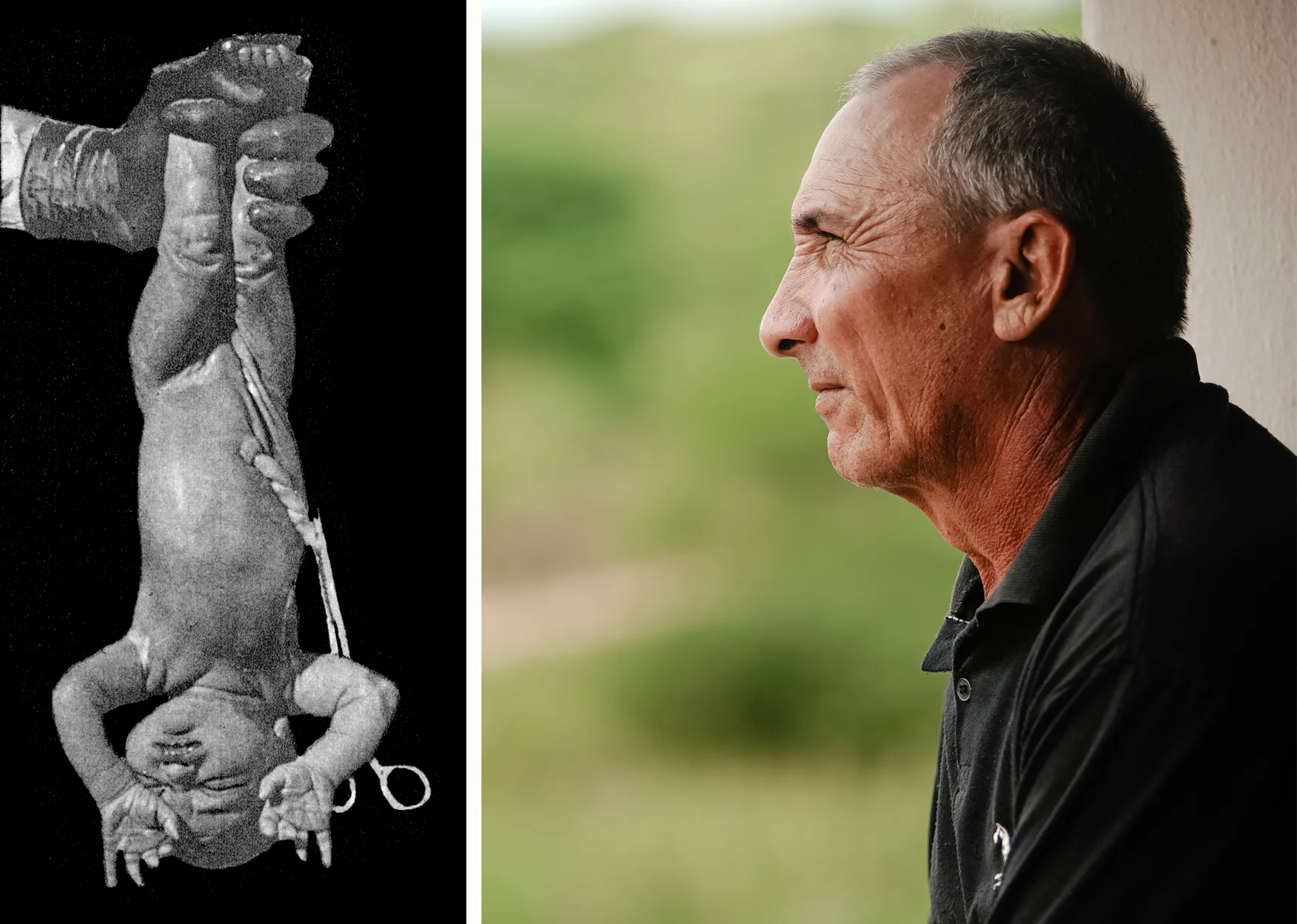

13 de outubro de 2023: criança palestina ferida em bombardeio na Faixa de Gaza recebe atendimento no sexto dia de guerra no Oriente Médio. Foto: Saher Alghorra/AFP

Se trago essa reflexão neste momento de horror deflagrado pelos acontecimentos no Oriente Médio é porque suspeito que a denúncia da “desumanização” do outro, ao ser nomeado como “animal”, ainda que “animal humano” – seja ele israelense ou palestino –, continue remetendo à mesma lógica que move a guerra – todas as guerras. A denúncia opera, portanto, na mesma lógica que denuncia. É preciso romper o enclausuramento do pensamento para ser capaz de criar uma saída. Enquanto as possíveis soluções operarem na mesma lógica que produz as guerras, a aniquilação será a regra, como o tempo já mostrou.

Esse pensamento e essa lógica são os mesmos que provocam a sexta extinção em massa das espécies e o aquecimento global, pertencem a uma concepção de mundo que perdeu a possibilidade de entender que toda vida tem lugar e todos partilham do mesmo destino – e esta talvez seja outra tradução para humanidades, no plural. Se há alguma chance de sairmos do horror é pela decolonização radical do pensamento. A começar por entender que o mundo não é formado por “indivíduos”, mas por relações – tudo está “em relação com”. A floresta Amazônica, assim como os outros enclaves de natureza que resistem apesar da destruição promovida pelo capitalismo, é uma relação entre muitas humanidades.

É fácil mudar uma população moldada pela ideia de que o mundo é como ela o vê e nada mais, é como ela o habita e nada mais, é como aprendeu que é e nada mais? Não. É talvez o mais difícil. Essa decolonização radical do pensamento exige vestir um corpo que não se separa das outras humanidades que compartilham a casa-planeta e a criam e recriam nessas relações incessantes. Esse movimento de transmutação não é necessário apenas para israelenses e palestinos. É talvez a única saída para enfrentarmos o cataclismo climático promovido pela lógica que segue permitindo que corporações transnacionais destruam nossa casa comum, com a cumplicidade de governos e parlamentos mundo afora. Se vamos conseguir? As chances são mínimas, mas existem na medida da nossa capacidade de imaginá-las. Temos que nos agarrar à imagina/ação para ampliá-las.

A crítica mais contundente formulada no Ocidente à conversão de “animais” em mercadoria – outros-coisas dos quais se pode dispor, como globalmente se faz com bois, porcos e galinhas, seres criados para a escravidão e a aniquilação em proporções industriais, com a reedição diárias de holocaustos – é o “especismo”. Esse conceito pode ser – de forma um pouco tosca, mas fácil de apreender – resumido como racismo com os animais. A mesma lógica que alimenta o racismo entre seres humanos é a que justifica a aniquilação cotidiana de não humanos – ou mais-que-humanes, a formulação que passaremos a adotar em SUMAÚMA. Vale lembrar que algumas das justificativas para a escravidão das pessoas africanas, que no Brasil durou quase quatro séculos, eram as de que não eram pessoas nem tinham alma. O que hoje horroriza a maioria – ou espera-se que horrorize – era normalizado na casa das gentes de bem, tanto como é normalizado para a maioria comer carne de bois que nasceram e morreram confinados numa linha de produção. Em nosso manifesto, defendemos que não é possível falar em democracia, no século 21, sem abarcar os mais-que-humanes.

Tem crescido no mundo, em especial nas novas gerações, a ideia de que não há justificativa ética para martirizar outro ser em linhas de produção que envolvem um cotidiano de tortura e morte, na qual são nascidos para serem estuprados (caso das vacas), torturados e mortos – uma invenção capitalista que não tem absolutamente nada em comum com o ritual da caça em povos originários ou comunidades tradicionais. Hoje, grande parte da soja produzida à custa do desmatamento da Amazônia serve para alimentar esses escravos.

Fábrica da cooperativa Aurora no município de Chapecó, estado de Santa Catarina, região Sul do Brasil. Foto: Marlene Bergamo/Folhapress

Por sua vez, tanto o desmatamento quanto os arrotos dos bois são responsáveis por parte significativa das emissões de carbono que causam o aquecimento global. Um estudo inédito do Observatório do Clima, lançado na última terça-feira (24/10), estima que os sistemas alimentares responderam em 2021 por 74% das 2,4 bilhões de toneladas brutas de gases de efeito estufa lançadas pelo Brasil na atmosfera. As emissões incluem o gás carbônico que vai para o ar quando floresta é convertida em lavoura e pasto, as emissões diretas da agropecuária, como o metano do arroto de bois e vacas, os combustíveis fósseis queimados por máquinas agrícolas e pelo transporte da comida, o uso de energia na agroindústria e nos supermercados e os resíduos sólidos e líquidos de todos esses processos. Se fosse um país, o bife brasileiro seria o sétimo maior emissor do planeta, à frente do Japão.

O capitalismo é um produtor de morte em larga escala, conectando formas de matar a casa-viva que ao mesmo tempo somos e habitamos. Com bastante frequência, povos originários têm conceitos muito mais elaborados que o especismo, nos quais a comunicação entre os seres é feita pelos xamãs com o auxílio de plantas como, por exemplo, as que compõem a Ayahuasca ou o Yãkõana. No início de outubro, durante a conferência da Moth – More Than Human Rights (Direitos dos Mais-que-Humanes), no Chile, discutiam-se as possibilidades abertas pela ciência e pela inteligência artificial para a comunicação com seres como as baleias, por exemplo. José Gualinga, uma das lideranças do extraordinário povo Sarayaku, no Equador, interveio: “Nós somos descendentes do jaguar. Nossos antepassados eram jaguares”. Mudança radical de perspectiva.

O que isso tem a ver com Israel e Palestina? O que isso tem a ver com a Amazônia? Tudo. Sem decolonizar o pensamento, qualquer solução alimentará a lógica da guerra, porque é nascida do mesmo útero. Sem decolonizar o pensamento, israelenses e palestinos seguirão se nomeando reciprocamente de “animais”, a coisa sem alma que pode ser exterminada, e seguiremos a corrida acelerada junto ao cataclismo climático. A questão não é deixar de ver o outro como “animal” e fortalecer o antropocentrismo que por séculos tem nos autorizado a destruir o planeta – e sim re-humanizar os animais que dividem a casa comum, o que muda radicalmente a lógica que nos oprime e aniquila.

Utopia? Possivelmente. Mas se não buscarmos imaginar um mundo em que possamos viver com todos os outros, e, a partir da imaginação como poderoso instrumento de resistência e criação de possibilidades, nos tornarmos a utopia que imaginamos, só nos restará testemunhar a extinção – seja pelos conflitos e massacres, seja pelos eventos extremos que, neste ano de 2023, já provaram que podem destruir e matar mais do que qualquer guerra.

Afinal, uma minoria de humanos produziu um modo de não vida capaz de, em pouco mais de dois séculos, a partir da chamada Revolução Industrial, mudar o clima e a morfologia da Terra, ponto em que estamos hoje. Pode ter algo mais absurdo do que isso, algo que em séculos passados alguém chamaria o outro de louco se sugerisse que uma mudança dessa magnitude pudesse acontecer, algo que até hoje muitos negam que está acontecendo, mesmo quando suas casas desabam literalmente sobre suas cabeças por um ciclone que nunca antes tinha acontecido?

Diante da possibilidade de nossa própria extinção, teremos que pelo menos ser capazes de mudar a forma do nosso pensamento/sentimento, a forma de habitar nosso corpo, a forma de nos entendermos em relação com todos os outros para que voltar a viver seja possível – não como humanidade, mas numa constante relação entre humanidades.

Checagem: Plínio Lopes

Revisão ortográfica (português): Valquiria Della Pozza

Tradução para o espanhol: Meritxell Almarza

Tradução para o inglês: Sarah J. Johnson

Edição de fotografia: Lela Beltrão

Fluxo de edição, estilo e montagem: Viviane Zandonadi

Indígena caminha em direção ao Supremo Tribunal Federal em dia de votação do marco temporal. ‘Quem avançou mais casas no tabuleiro foi a bancada do agro’, diz análise do Observatório do Clima. Foto: Matheus Alves/SUMAÚMA