Quando a expressão marco temporal começou a circular entre o povo Xokleng, muitos deles, em especial os mais velhos, não entendiam o significado dessas palavras. “Mas quem é esse marco que vocês tanto falam?”, perguntou, nervosa, Josefina Telé da Silva, 87 anos, para uma das filhas. Foi necessária muita conversa para deixar claro o sentido das palavras. Um jeito de explicar era contar sobre o que acontecia antigamente: as crianças nasciam, aprendiam a caminhar, comer, falar, caçar e pescar com os mais velhos, mas só bem mais tarde eram registradas em cartórios da cidade. Não se pode ignorar todas as vivências e os aprendizados anteriores, imaginando que a vida só começa a partir de uma certidão de nascimento.

O exemplo didático ajudou moradores da Terra Indígena Ibirama-Laklãnõ, em José Boiteux, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina, a entender o absurdo embutido na tese jurídica do marco temporal, que fixava o dia 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição Federal, como a data que deveria prevalecer nas decisões jurídicas sobre demarcação de terras indígenas. Por esse entendimento, somente os povos que já ocupavam as terras nessa data teriam direito a elas, desconsiderando que muitos deles não estavam lá porque foram removidos, exterminados ou fugiram nos anos anteriores à redemocratização. Mas o Supremo Tribunal Federal decidiu que o marco temporal é inconstitucional – ou seja, desrespeita a Constituição brasileira.

Nos dias 20 e 21 de setembro, anciãos da Terra Indígena Ibirama-Laklãnõ, como Josefina, se uniram a professores e estudantes para acompanhar o julgamento na Escola Indígena de Educação Básica Laklãnõ. Ao mesmo tempo, na aldeia Bugio, a 40 quilômetros do centro da cidade de José Boiteux, um outro grupo seguia o voto de cada ministro do Supremo no pátio da escola estadual Vanhecú Patté. Foi montada uma tela de projeção na aldeia para que muitos dos moradores, que não têm televisão em casa, assistissem ao julgamento.

A reportagem de SUMAÚMA presenciou a emoção dos indígenas quando foi proferido o placar final da Corte – 9 a 2 contra o marco temporal. Proclamado o resultado do tão esperado julgamento, Josefina pegou seu mandó (bengala feita de uma árvore de peroba que tem em casa) e foi se deliciar com o churrasco feito por um grupo de pais. Também em Brasília, aquele foi um dia de festa para o movimento indígena.

Traduzindo a sentença dos ministros

Cerca de 1500 quilômetros separam o pátio da escola da aldeia Bugio do plenário do Supremo, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Seis dias depois do resultado, os ministros se reuniram para fixar o entendimento final sobre seus votos, por se tratar de um caso de repercussão geral. Isso significa que o que foi decidido ali na Corte será aplicado em todas as decisões futuras do país. “É uma vitória do movimento indígena”, sintetiza Deborah Duprat, que foi subprocuradora-geral da República e atuou no julgamento como uma das advogadas dos povos indígenas. A sentença do Supremo, contudo, também traz dúvidas e muitas preocupações sobre o futuro das demarcações.

Indígenas na última sessão do julgamento no Supremo Tribunal Federal: em setembro, a tese do marco temporal foi rejeitada por 9 votos a 2. Foto: Matheus Alves/SUMAÚMA

O marco temporal foi derrubado, mas o entendimento final dos ministros do Supremo, na prática, acabou introduzindo duas regras distintas para as demarcações a partir de agora, que dizem respeito às indenizações que devem ser pagas a quem ocupa terras reconhecidas como indígenas. O Artigo 231 da Constituição diz que não há direito a indenização por terras demarcadas como indígenas, “salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé”. Ou seja: se um posseiro ocupou um território que depois foi demarcado como indígena e ali tinha uma casa, ele será indenizado pela casa, mas não pela terra.

Os ministros, porém, decidiram agora que caberá indenização prévia a ocupantes não indígenas também pelas terras nos casos em que elas não estivessem em posse ou sendo disputadas pelos povos originários em 5 de outubro de 1988. Uma decisão cuja complexidade será ainda mais difícil para Josefina compreender. Em outras palavras, o Supremo reconheceu que a Constituição assegura aos indígenas o direito aos territórios de que foram expulsos antes de 1988, mas também determinou que os ocupantes não indígenas dessas terras precisam ser indenizados pelo terreno e por tudo o que construíram ali, caso tenham entrado na área antes de ela ser reivindicada pelos povos originários.

Indenização pela terra nua: foco de futuros conflitos

Nada vai mudar no caso de territórios reivindicados, ou em processo de demarcação e já demarcados, se os indígenas estavam nesses locais ou os disputavam em outubro de 1988. O problema é que há dezenas de áreas em que os povos originários foram expulsos muito antes dessa data. Pelos cálculos de organizações do movimento indígena, como a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), pelo menos 100 territórios estão nessa situação. É para esses estimados 100 territórios que passa a existir, então, o chamado direito de indenização prévia pela terra nua.

O Supremo estabeleceu que a “parte incontroversa” da indenização – o valor que o governo federal decida que é justo pagar por aquela área – precisa ser paga antes que o posseiro não indígena desocupe a terra. Enquanto o pagamento não ocorre, ele tem direito a permanecer na área. A medida pode beneficiar pessoas que compraram dos próprios governos terras que depois foram reivindicadas pelos indígenas, mas também invasores de áreas públicas, os chamados grileiros, que em algum momento tiveram suas ocupações legalizadas pelo próprio poder público ou por parlamentos estaduais dominados por ruralistas.

“Rigorosamente, tem que se apresentar um título válido, que tenha sido obtido legalmente [para ter direito à indenização]”, explica Deborah Duprat. No entanto, ela faz uma ressalva: “A legalização da grilagem [no Brasil] decorre muito mais de leis que vêm estendendo o prazo de validade dos títulos, mesmo quando eles não cumpriram os requisitos estabelecidos para essa concessão”, ainda que a decisão do Supremo, obviamente, não abra espaço para indenização de grileiros.

A situação atual é sem dúvida melhor do que a anterior ao julgamento, explica o advogado constitucionalista Daniel Sarmento, professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. “Foi afastada a ideia de que existe um marco temporal. Mas é muito ruim a introdução da indenização prévia”, sintetiza. “O Supremo não tornou mais difícil a demarcação de territórios em que os indígenas já estivessem presentes ou disputassem [as terras] em 1988. Nos demais [casos], contudo, vai ser muito difícil conseguir demarcar, por causa do custo. Para demarcar, o governo vai ter que gastar um dinheirão”, explicou.

“O Supremo deu com uma mão, mas criou um grave impedimento com a outra. Se não houver dinheiro, orçamento para isso, não tem demarcação dessas áreas”, afirma o advogado Rafael Modesto, que trabalha para o Conselho Indigenista Missionário (Cimi) e também atuou no julgamento do marco temporal.

A ex-subprocuradora-geral Deborah Duprat também entende como “um ganho inegável” a decisão do STF. “Ao afastar o marco temporal, a Funai [Fundação Nacional dos Povos Indígenas], o Ministério dos Povos Indígenas e o Ministério da Justiça ficam liberados para retomar todos os processos de demarcação que estavam parados por conta da definição de marco temporal”, diz Duprat. Da mesma forma, ações judiciais em que se alegava a existência do marco temporal para impedir demarcações terão que seguir o que o Supremo decidiu.

Terra Indígena Ibirama-Laklãnõ: ainda que o STF tenha derrubado o marco temporal, o processo de demarcação deve ser afetado. Foto: Anderson Coelho/SUMAÚMA

O problema, de fato, é a polêmica da indenização. “Já ao decidir sobre o direito à indenização pela terra nua em determinadas situações, o Supremo gera algumas ambiguidades. Isso precisa ser mais bem entendido”, pondera a jurista. Para isso, os advogados que atuam em prol do movimento indígena usarão um recurso final chamado embargo de declaração, pelo qual pedem esclarecimentos sobre pontos da decisão dos ministros do STF.

Quem conhece de perto a luta jurídica do movimento indígena não faz boas previsões. “A tendência é que haja mais conflitos, nas vias de fato, inclusive, mas também pela posse jurídica da terra, com ações judiciais movidas pelos detentores das terras contra os indígenas”, avalia Rafael Modesto, do Cimi.

Outro problema da decisão do Supremo, afirmam os advogados dos indígenas, é que a Corte estabeleceu um prazo de cinco anos para que os povos originários possam pleitear a ampliação de suas áreas, contado a partir do momento em que elas são oficialmente demarcadas – no caso das que já são demarcadas atualmente, o prazo conta a partir de agora. “A Constituição assegura aos povos indígenas as terras necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Mas temos o caso de um grupo, em Minas Gerais, que tinha 3 mil indivíduos quando suas terras foram demarcadas, há mais de cinco anos. Atualmente, eles são 12 mil pessoas. A terra não é mais suficiente, mas o prazo passou. E aí?”, indaga Deborah Duprat.

“A Constituição Federal estabelece como imprescritíveis os direitos materiais e constitucionais dos indígenas. Reconhecer a decadência, em cinco anos, de um direito imprescritível dos indígenas é terrível”, diz Rafael Modesto.

Os genocidas continuam a agir

Mesmo celebrando a vitória no STF, o advogado Roberto Liebgott, da regional Sul do Cimi, alerta sobre o fato de que a disputa e os ataques vão continuar: “O julgamento rompeu com a tese genocida, mas não extinguiu os genocidas”. A pressão política e econômica de saqueadores dos territórios indígenas, como grileiros, garimpeiros e fazendeiros, segue poderosa, observa o advogado. Prova disso foi a votação-relâmpago no plenário do Senado Federal, na noite do dia 27 de setembro, a favor do marco temporal, apenas seis dias após o fim do julgamento do Supremo e na mesma data em que os ministros fixaram as regras para a aplicação do entendimento da Corte em todo o Judiciário.

Nunca houve, de acordo com Roberto Liebgott, “uma convergência tão articulada dos povos indígenas, do sul ao norte do país”. “A discussão sobre os direitos originários os uniu numa única perspectiva, a garantia dos direitos fundamentais, à vida e à terra”, observa. Porém, Beto do Cimi, como é conhecido, adverte que a mobilização não pode cessar. A luta perdura e exige forte mobilização dos indígenas nos três poderes da República para barrar leis ou emendas à Constituição que ataquem os direitos dos povos originários.

Para Ivo Macuxi, assessor jurídico do Conselho Indígena de Roraima e que atua nas ações contra o marco temporal, existe um claro efeito de descontentamento no Congresso Nacional pelo fato de o Supremo ter enterrado a tese jurídica. “As pessoas que não aceitam a decisão e que querem rever a questão da demarcação e explorar as terras indígenas são as mesmas que atacam a democracia, o estado democrático de direito, que incitam o ódio e praticam racismo nas próprias instituições contra os indígenas. Precisamos avançar, criar políticas de Estado de proteção e tomar cuidado com o que vem por aí”, prevê Macuxi.

Indígenas se emocionam antes do início da sessão de julgamento da tese do marco temporal no STF. Foto: Matheus Alves/SUMAÚMA

Ainda que o resultado final do julgamento no Supremo tenha referendado o Artigo 231 da Constituição Federal sobre os direitos dos indígenas às terras que tradicionalmente ocupam, o futuro segue incerto para esses grupos no Brasil. Está agora sobre a mesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a lei aprovada pelo Senado que reintroduz o marco temporal e ignora a decisão do Supremo. Caberá a Lula sancionar ou vetar o texto, que no Congresso era chamado de PL do Apocalipse. Mesmo um eventual veto, contudo, ainda pode ser rejeitado por maioria absoluta dos votos, ou seja 257 na Câmara e 41 no Senado, computados separadamente. Isso faria, inevitavelmente, a constitucionalidade da lei voltar a ser questionada no Supremo.

Gente do Sol que entrelaça passado ao futuro

Os Xokleng, que se autodenominam Laklãnõ, são conhecidos como “gente do Sol”. Foi debaixo de sua luz que eles correram para comemorar a derrubada do marco temporal.

No pátio da Escola Laklãnõ, Patté Uvanhecu Filho, 74 anos, dançava com uma bolsa cheia de papéis atravessada no peito. “Chorei quando os ministros votaram a nosso favor, pois sei do sofrimento do povo Xokleng. Hoje é festa, mas houve muita discórdia, muita separação. Meus companheiros foram embora [morreram], mas Deus me deu a glória de viver esse dia”, contava.

Escutar os anciãos significa mais do que percorrer as estradas empoeiradas das aldeias e atravessar pontes de madeira. Exige pisar em marcos de uma história assinalada por extrema violência desde que suas terras, nas encostas do planalto e vales litorâneos, começaram a ser ocupadas pelos brancos. Aviva lembranças que se entrelaçam com o presente. É escutar balanços de vida, como o do recém-viúvo Ivo Clendo, 75 anos. “Eu acredito que a verdade sempre vence e o que está na lei [Constituição Federal] vai nos ajudar”, profetizou Clendo.

De boina e botas de borracha, Clendo assistiu ao julgamento bem próximo ao telão. Seu casaco vermelho contrastava com a toga escura dos ministros – parte da liturgia do Judiciário – estendida até os calcanhares, como símbolo de poder. Era a primeira vez que Clendo saía de casa depois da morte da esposa, uma semana antes. O idoso é exemplo das diferentes violências impostas ao povo Xokleng. Há 45 anos, sua família foi forçada a abandonar terras férteis e baixas por um solo ácido para a plantação a 960 metros acima do nível do mar. “Fugimos da inundação, das cobras, das doenças que a enchente carregou.”

Batizada com nome de um macaco, no passado cobiçado pelos caçadores indígenas, a aldeia Bugio foi criada para abrigar desterrados pela voraz enchente de 1979, provocada pela construção da Barragem Norte, obra iniciada durante a ditadura empresarial-militar na confluência dos rios Dollmann e Itajaí do Norte, para evitar cheias em municípios importantes do Vale do Itajaí, como Blumenau e Ibirama.

Existia na época a alegação de que se a barragem não fosse construída as populações das cidades iriam sofrer com as enchentes dos rios. A narrativa convenceu a sociedade local. O problema é que nem sequer consultaram os Xokleng, que perderam casas e lavouras. “Aquilo parecia um dilúvio. A gente agarrou o que sobrou e começou a subir, subir. Eu posso viver 500 anos, mas nunca vou esquecer o que a barragem causou”, recorda Clendo.

Crianças Xokleng (à esq.) assistem ao julgamento do STF na aldeia Bugio. Ivo Clendo (à dir.) se lembra de quando, há 45 anos, sua família foi obrigada a deixar as terras. Fotos: Anderson Coelho/SUMAÚMA

E as dores do passado sempre voltam para assombrar. No sábado, 7 de outubro, o governo de Santa Catarina decidiu fechar duas comportas da barragem. A decisão, tomada sem laudo técnico e dias antes descartada pelo próprio governo catarinense por falta de segurança, visava à contenção da enchente do rio Itajaí-Açu em cidades do Vale do Itajaí diante das fortes chuvas que assolam a região. A operação de fechamento chegou a ser acordada entre lideranças indígenas, governo e a prefeitura de José Boiteux com acompanhamento do Ministério Público Federal e da Funai. Mas com uma contrapartida: o governo de Jorginho Mello (PL) teria que disponibilizar com urgência um ônibus, três embarcações, água potável, cestas básicas e quatro pontos de atendimento à saúde para os indígenas. As exigências levavam em conta o risco de alagamento das aldeias caso a barragem não suportasse o volume e a força d’água. Na manhã de domingo (8), um grupo de cerca de 30 Xokleng se insurgiu e ocupou a estrutura central da obra. Para os manifestantes, o governo estadual deveria atender às demandas com urgência. Policiais dispararam armas e usaram gás lacrimogêneo contra eles, que revidaram com pedras e pedaços de pau. Em confronto com a polícia, três indígenas foram baleados. O caso está sendo investigado pelo Ministério Público Federal e desde domingo, policiais federais fazem a segurança na TI Laklãnõ. As chuvas continuaram e, com o aumento do nível dos rios e o transbordamento da barragem, quatro das nove aldeias da terra indígena acabaram inundadas.

Quem também conhece as tormentas enfrentadas pelos Xokleng é Vanda Amendô Camlem, 74 anos, moradora na aldeia-sede. Dos sete filhos que teve com o cacique Aimar Camlem, já falecido, três foram lideranças regionais – prova da representatividade política da família. Acostumada a ouvir os relatos de violência contra os indígenas, ela temia que algo ruim pudesse acontecer. “Sempre oro pedindo a Deus por sossego. Nossas lideranças não têm paz, é sempre de um lado para outro, corre aqui, corre lá, vai para um lado, vai para outro. Quem sabe agora mude, pois o branco [não indígena] discrimina e não aceita nossa história.”

Avó de 20 netos e 15 bisnetos, Amendô viu sua preocupação crescer com o vaivém nas viagens para Brasília e Florianópolis, quando os mais jovens se deslocam para participar de manifestações e protestos pela garantia dos direitos indígenas, como foi o caso do julgamento do marco temporal.

Amendô reconhece a pressão política que as lideranças sofrem dentro e fora da aldeia. As ameaças, perseguições e as promessas nem sempre cumpridas pelos governos, como questões de saúde e demarcação, sempre recaem sobre os caciques. Atenta à conversa, a nora de Amendô, Terezinha Ndug Priprá, 47 anos, intervém e confirma: “Meu pai foi cacique e passamos muito trabalho [muita dificuldade]. Faltou terra, fomos morar numa favela em Blumenau, e ele virou pedreiro. Morreu cedo, e triste”. Amendô e Terezinha acompanharam o segundo dia de votação do STF na Escola Indígena de Educação Básica Laklãnõ, como Josefina.

‘A gente nem entende por que tanta raiva’

Diná Patté, 67 anos, que já foi cacica, emocionou-se ao final do julgamento. Além da derrubada da tese jurídica, Diná tinha um motivo especial para festejar: em agosto de 2023 sua filha Fabina Patté dos Santos, 40 anos, foi eleita vice-presidenta da Terra Indígena Ibirama-Laklãnõ, formando dupla com o cacique presidente Setembrino Camlem.

Os anos do cacicado de Diná coincidiram com a assinatura, pelo então ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, da Portaria Nº 1.128, de 13 de agosto de 2003, reconhecendo e ampliando o território Xokleng de 14 mil hectares (o definido pela demarcação em 1956) para 37 mil hectares (o direito que foi reconhecido pelo estado de Santa Catarina em 1914, mas usurpado). Os 23 mil a serem somados compõem as terras vendidas pelo governo de Santa Catarina a colonos e empresas, e é a área que estava em disputa no STF. “Aprendi a caminhar ouvindo os mais velhos e conversando com as lideranças. A gente vive uma vitória, mas a guerra do preconceito e discriminação vai continuar. A gente nem entende por que tanta raiva.”

Fabina, 46 anos, estava no carro em direção à escola Laklãnõ quando ouviu o barulho dos fogos. “A gente ganhou, a gente ganhou”, gritou. Minutos depois, abraçada à mãe, agradeceu. “Não fosse tanta luta dos ancestrais e das lideranças como minha mãe, a gente não estaria aqui.”

Diná Patté abraça a filha Fabina Patté dos Santos, vice-cacica da TI Ibirama-Laklãnõ. As duas celebram a derrota do marco temporal no STF. Foto: Anderson Coelho/SUMAÚMA

Direito originário sobre as terras

A origem do julgamento do marco temporal foi um pedido de reintegração de posse, feito pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, de uma área de cerca de 200 hectares localizada em parte da Reserva Biológica do Sassafrás. A Funai havia declarado a área como de tradicional ocupação indígena. No recurso, a Funai contestou a decisão do Tribunal Regional da 4ª Região, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que havia dado sentença favorável à reintegração de posse reivindicada pelo governo estadual. Agora, a ambição do governo catarinense foi anulada, por não considerar o direito originário sobre as terras.

O caso começou a tramitar no Judiciário brasileiro em 2009, e só ao final de 2016 passou a tramitar no Supremo, que é a última instância de julgamento no Brasil. Foi considerado pelo movimento indígena como o “julgamento do século”, por ter repercussão geral, ou seja, o entendimento do Supremo será estendido e aplicado para todos os processos de demarcação de terras indígenas em curso e futuros.

Segundo relatos dos defensores dos indígenas nessa causa, os Xokleng não estavam ocupando e nem disputando a terra em outubro de 1988, mas entravam no território para pescar e caçar. No entendimento dos advogados, nunca houve boa-fé na ocupação daquele território, uma vez que o povo indígena foi alvo de perseguições constantes e extermínios. No novo entendimento fixado pelo Supremo, no entanto, o caso dos Xokleng, em tese, seria um exemplo em que se faria necessário aplicar o pagamento de indenização pela terra nua antes de iniciar o processo de demarcação. “Contudo, o ministro Alexandre de Moraes, que inaugurou a ideia de indenização, sustenta que para os colonos e fazendeiros que ocupam o território Xokleng não existe boa-fé, em função do esbulho violento. Mas ainda não temos certeza [do entendimento do STF]. Nós defendemos a tese de que foram expulsões violentas, com assassinatos e caçadas humanas. Não caberia indenização no caso Xokleng, na nossa visão”, explica Rafael Modesto.

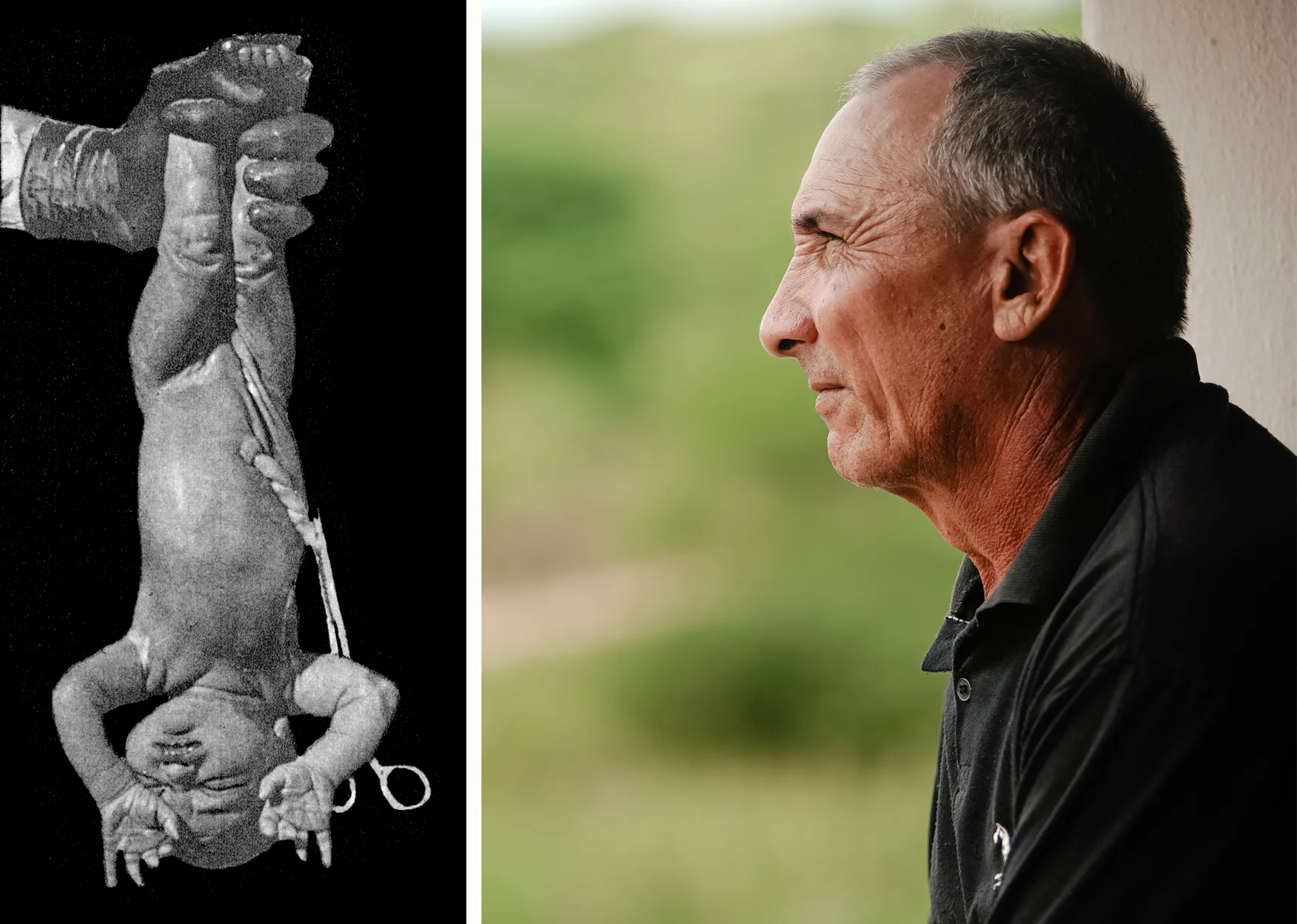

A resistência dos Laklãnõ-Xokleng parece infinita, mesmo diante de tantas incertezas. Além de cobranças enfáticas e contundentes às instituições, as famílias perseveram, dignificando e honrando seus sábios e anciãos. Com cocar na cabeça e a neta Hannan Neli Patte Voigt, de apenas 20 dias, nos braços, Isa Celina Moncona, 53 anos, definiu o sentimento e a simbologia do momento: “Parece que saímos da escuridão para a luz”.

Reportagem: Ângela Bastos e Rafael Moro Martins

Checagem: Plínio Lopes

Revisão ortográfica (português): Valquíria Della Pozza

Tradução para o espanhol: Julieta Sueldo Boedo

Tradução para o inglês: Sarah J. Johnson

Edição de fotografia: Lela Beltrão

Montagem de página e acabamento: Érica Saboya

Edição: Malu Delgado (chefia de reportagem e conteúdo), Viviane Zandonadi (fluxo e estilo) e Talita Bedinelli (editora-chefa)

Direção: Eliane Brum

Na Escola Laklãnõ, Isa Celina Moncona segura a neta recém-nascida. Para comemorar o resultado final do julgamento do STF, ela colocou seu cocar. Foto: Anderson Coelho/SUMAÚMA