Pido permiso a todos los seres visibles e invisibles por la oportunidad de arrimarme a la sombra de esta frondosa sumaúma (ceiba). Doy gracias al gran espíritu universal, principio y fin de todo el misterio, creador de las estrellas, de este planeta y de la vida, desde la primera célula hasta las lianas y la hoja. Doy las gracias a los antepasados humanos y no humanos, desde las abuelas más antiguas hasta mi madre y mi padre. Doy las gracias a los pueblos originarios de este continente, con profundo respeto.

Nací en una gran ciudad y he vivido en muchas otras a lo largo de mi vida, pero al final he aprendido, de sabias y sabios maestros, indígenas o no, a reconocer un hecho evidente: la ciudad es la ruina de la selva. Como ocurre con cualquier ilusión que confunde figura y fondo, una vez percibida la ruina, resulta imposible dejar de verla.

Esto es lo que parece que ocurre en el enfrentamiento en torno a la exploración de petróleo en el margen ecuatorial de la Amazonia y la región Nordeste. Algunos camaradas de la izquierda, amigos y colaboradores desde hace mucho tiempo, parecen incapaces de darse cuenta de la enormidad del error que supone forzar esta exploración sin el consentimiento del Ibama (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables), de los pueblos de la selva y de los intereses planetarios en proteger estos biomas. Aferrándose a argumentos técnicos que descuidan los riesgos e inflan la imaginación de las ganancias futuras, mis amigos olvidan muchas cosas.

Olvidan que el pueblo brasileño nunca ha llegado a disfrutar de los beneficios prometidos por explotar el presal. Las gigantescas reservas deberían haber impulsado una revolución educativa en el país, según la Ley n.º 12.858/2013, pero el golpe de 2016 allanó el camino para que el oligopolio de las mismas corporaciones multinacionales que dominan el mercado petrolero desde hace casi un siglo se apropiara inexorablemente de esas ganancias.

Olvidan los desarrollistas que el tiempo del petróleo ha terminado. Aunque se confirmara la existencia de enormes reservas en el margen ecuatorial de Brasil, aunque nunca hubiera derrames ni accidentes, aunque todas las corrientes se alejaran del continente, aunque el océano absorbiera de forma ilimitada el petróleo, aunque las selvas, los manglares y los corales no fueran frágiles, aunque las poblaciones indígenas y ribereñas no se organizaran ni protestaran contra esta violencia, aunque no existiera ninguna forma de vida allí y se hicieran realidad todos los sueños más salvajes de los capitalistas depredadores, cualquier producción que pudiera comercializarse solo estaría lista dentro de diez años. Los defensores de la exploración de petróleo en la margen ecuatorial quieren toda una década de nuestro futuro para volver al pasado.

¿Cómo convencerlos de que perciban el Tiempo, el Sol y la Luna, el Viento y las Mareas?

¿Cómo convencer a los amigos desarrollistas, autoproclamados progresistas, de que el planeta ya no puede soportar tanta desdicha extractivista? ¿Cómo explicar que por ningún dinero vale la pena acelerar el desequilibrio ambiental en curso degradando o destruyendo la materia orgánica viva —selvas, corales y manglares— para extraer materia orgánica muerta y pegajosa con el único fin de producir combustibles, plásticos y tantas otras cosas que compulsivamente desechamos, incineramos y esparcimos por todas partes?

No se trata solo de transformar la matriz energética, sino de aprender a vivir de otra manera. ¿Cómo convencer al pueblo de las mercancías de que se libere de la seducción del dinero y de la insaciable adquisición de objetos, que nublan su visión y le impiden percibir la vida? ¿Cómo recordarle las palabras de Davi Kopenawa Yanomami, que explica didácticamente la raíz del problema: la enfermedad de las mercancías nos hace tratar las cosas como si fueran personas y las personas como si fueran cosas?

Ver coincidir los argumentos de los desarrollistas de izquierdas con las opiniones de los analistas de mercado de derechas en los medios de comunicación hegemónicos resulta inquietante. Si se hace caso omiso de la decisión técnica del Ibama, el nuevo gobierno habrá cruzado una línea infranqueable para cualquiera que tenga la ambición de redibujar la posición geopolítica de Brasil. Nunca seremos líderes mundiales en materia de medio ambiente sin un cambio de actitud coherente, basado en una comprensión socioecológica de la crisis y de la urgencia del problema.

Vivimos una escalada sin precedentes de este desequilibrio, con una contaminación desenfrenada y casi mil millones de personas que pasan hambre, mientras nos sepultan mil quinientos millones de autos y 16 mil millones de celulares. Con tanta conexión virtual y desconexión real, la gente está cada vez más alejada de la realidad, inmersa en la ilusión de un progreso cuyo sujeto siempre está oculto. Sin humildad ante la hecatombe en curso, estamos condenados, incluidos los desarrollistas, a perderlo todo.

La ministra Marina Silva ya dejó claro que considera que la exploración de petróleo en el margen ecuatorial de Brasil es lo mismo que la hidroeléctrica de Belo Monte: un error monumental. Si los medios hegemónicos aún necesitan hacer autocrítica de su papel en la conspiración que llevó al encarcelamiento ilegal de Lula en 2018, la izquierda desarrollista también necesita hacer autocrítica de su complicidad en el violento proceso de reclutamiento popular y pisoteo de derechos que llevó a la inauguración de Belo Monte en 2016.

La mayor riqueza de la Amazonia es su diversidad biológica y cultural. Por un lado, genes, proteínas, lípidos, aceites esenciales y mucho más. Por otro, cantos, danzas, dietas y una vasta farmacopea. Un estudio reciente sobre los pueblos indígenas de la Amazonia, Norteamérica y Nueva Guinea demostró que más del 75% de las 12.495 posibilidades de gestión de las plantas medicinales se conocen en una sola lengua. Se calcula que en 2100 se habrá extinguido un tercio de las más de 7.000 lenguas humanas que existen en la actualidad. A la vez, estamos atravesando la sexta mayor extinción de especies desde el comienzo de la vida, una aniquilación al menos cien veces más rápida que el ritmo natural de extinción.

Para evitar este desastre y transformar la riqueza biocultural de la Amazonia en bienestar para más animales humanos y no humanos, hay que alinear la búsqueda de conocimiento de la ciencia académico-universitaria con las múltiples ciencias de los pueblos de la selva. Solo mediante una articulación respetuosa y paritaria entre los indígenas, los ribereños, los científicos y los gestores gubernamentales será posible obtener y compartir los beneficios, en consonancia con el Protocolo de Nagoya, que se aplica a los recursos genéticos contemplados en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y a los conocimientos tradicionales asociados a ellos.

Tenemos que reconocer que la ciencia académico-universitaria es muy diversa, tiene múltiples visiones, contradicciones y conflictos de intereses. Mientras las ciencias ambientales y antropológicas luchan por la selva y sus pueblos, otros científicos desarrollan pesticidas y explosivos en asociación con el capitalismo que lo devasta todo.

Para no repetir errores, huir del pensamiento único y ganar la batalla a prejuicios tan arraigados como arbitrarios, tendremos que tener el valor de soñar más lejos, mucho más alto, mucho más allá. Otro mundo sigue siendo posible y necesario. Abrazado a SUMAÚMA, cubierto de su rocío, me presento al trabajo.

Sidarta Ribeiro es padre, capoeirista y biólogo. Es doctor en Comportamiento animal por la Universidad Rockefeller y posdoctor en Neurofisiología por la Universidad Duke. Investigador del Centro de Estudios Estratégicos de Fiocruz, cofundador y profesor titular del Instituto del Cerebro de la Universidad Federal de Río Grande del Norte, ha publicado 5 libros, entre ellos O oráculo da noite y Sonho manifesto (editora Cia das Letras). En SUMAÚMA, escribe mensualmente la columna Sembrar.

Verificación: Plínio Lopes

Revisión ortográfica (portugués): Elvira Gago

Traducción al español: Meritxell Almarza

Traducción al inglés: Julia Sanches

Montaje de página: Érica Saboya

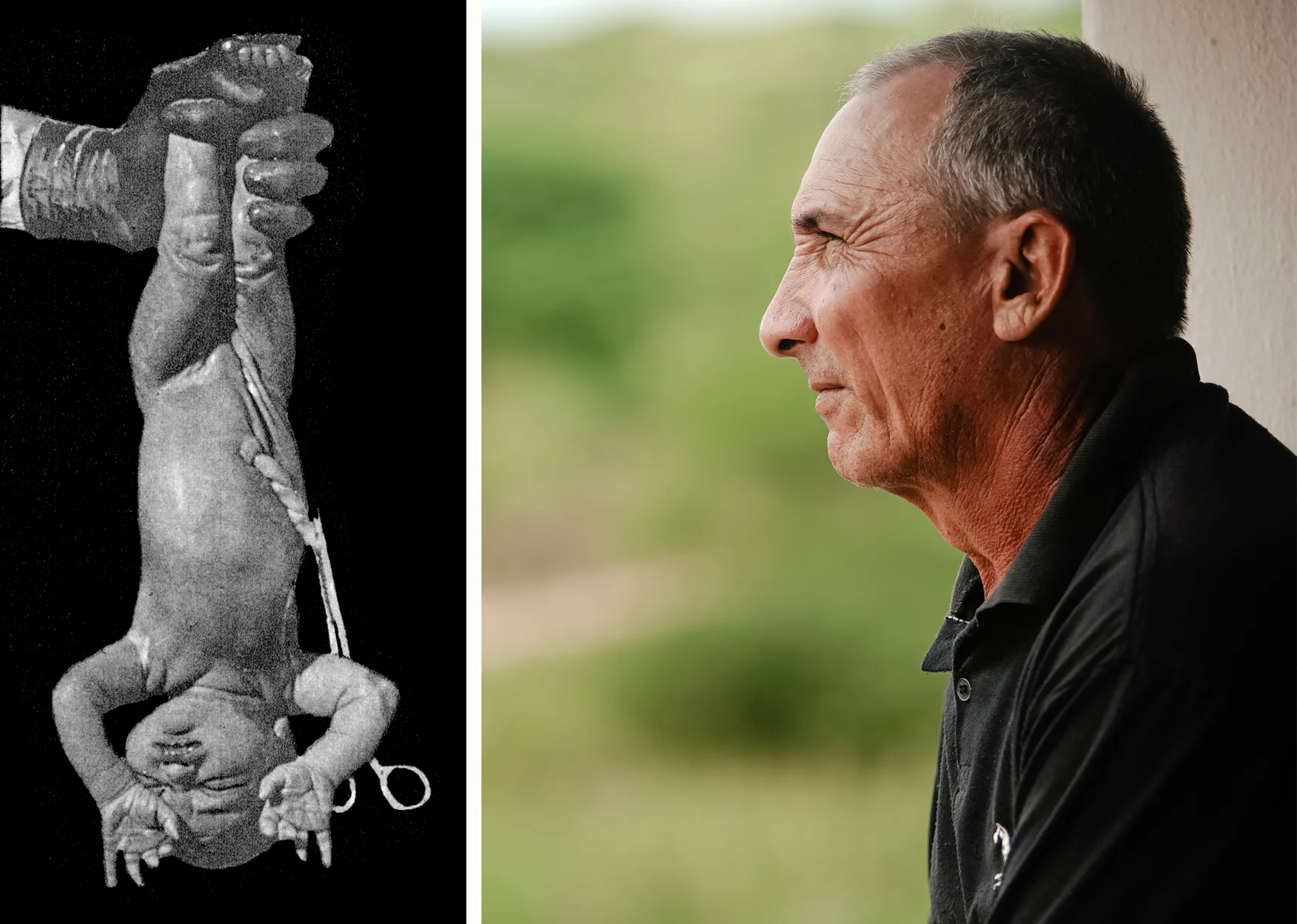

Ilustración: Cacao Sousa