Há quase dez anos, e minuciosamente, o antropólogo Caio Pompeia investiga o agronegócio brasileiro como um fenômeno político, tema de seu livro Formação Política do Agronegócio, lançado em 2021 (Editora Elefante). Em entrevista exclusiva a SUMAÚMA, o pesquisador, de fala suave e palavras escolhidas com cuidado, descreve como se deu a formação e a consolidação do Instituto Pensar Agropecuária (IPA), estratégico para o fortalecimento da atuação política do agronegócio na última década. Com sede em Brasília, equipe especializada, agenda de trabalho permanente e orçamento de mais de meio milhão de reais por mês, o IPA é responsável pela convergência de discursos das elites regionais, nacionais e transnacionais do agronegócio e pela atuação empresarial-parlamentar que fortaleceu a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) no Congresso.

Essa rede sustentou, por exemplo, ações orquestradas contra a demarcação de terras indígenas e a criação de Unidades de Conservação (UCs). Nos últimos anos, passou a tratar ainda de políticas públicas ligadas à alimentação, como sua tentativa de alterar o Guia Alimentar para a População Brasileira, para melhorar a imagem dos ultraprocessados – produtos apresentados como bebidas e alimentos que passam por processos industriais e sofrem a adição de substâncias, estando relacionados ao aumento de várias doenças e a problemas de saúde pública, como a obesidade.

Compreender como a aliança entre associações de fazendeiros e corporações de alimentos se fortalece cada vez mais é essencial para enfrentar a crise climática, que já levou ao aumento do número de eventos extremos, como o que, neste ano, matou e desabrigou pessoas e destruiu casas no litoral de São Paulo, no sudeste do Brasil, e no estado do Acre, na Amazônia. Estudo recém-lançado por cientistas norte-americanos, intitulado Future Warming from Global Food Consumption (Aquecimento futuro devido ao consumo global de alimentos), revela que, se os atuais padrões de consumo forem mantidos até o fim deste século, será adicionado 1 grau Celsius ao aquecimento global até 2100. Se isso acontecer, a meta de redução da emissão de gases de efeito estufa estabelecida pelo Acordo de Paris será severamente afetada. Os principais vilões são os alimentos com alto teor de metano (CH4), como carne e laticínios.

O metano é o segundo gás de efeito estufa mais abundante, depois do dióxido de carbono (CO2) – representa 17,6% das emissões globais. O Brasil é o quinto maior emissor de metano do mundo, e a agropecuária é responsável por 71,8% dessas emissões, geradas, majoritariamente, pelo processo digestivo do rebanho bovino, segundo dados do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa do Observatório do Clima. Além disso, a agropecuária é a segunda maior fonte de emissões de gases de efeito estufa no Brasil e o principal vetor de desmatamento e de conflitos fundiários, especialmente na Amazônia. De acordo com o último relatório da organização internacional Global Witness, de 2022, o Brasil foi o país mais letal do mundo para ativistas ambientais na última década.

Indígenas protestam contra a PEC 215 na Esplanada dos Ministérios, Brasília, em novembro de 2015. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

Atualmente vivendo na Inglaterra, professor visitante do Latin American Centre, da Oxford School of Global and Area Studies, Caio Pompeia pretende, ao longo de 2023, estudar como as diferentes correntes do agronegócio vão se reorganizar a partir da vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se elegeu com um discurso pró-Amazônia e pró-enfrentamento da crise climática. A gestão do petista já começou bastante movimentada. Nas últimas semanas, representantes do agronegócio apresentaram emendas à medida provisória que reestrutura os ministérios sob Lula e que, se aprovadas, enfraquecerão órgãos como o Ministério do Meio Ambiente e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). O setor reagiu à fala do presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), o petista Jorge Viana, sobre a relação do agronegócio com o desmatamento na Amazônia durante recente visita à China e publicou uma nota de repúdio. Também acaba de ser aprovada na Câmara dos Deputados uma medida provisória que permite o desmatamento de vegetação primária e secundária em estágio avançado de regeneração na Mata Atlântica, hoje o bioma mais ameaçado do Brasil.

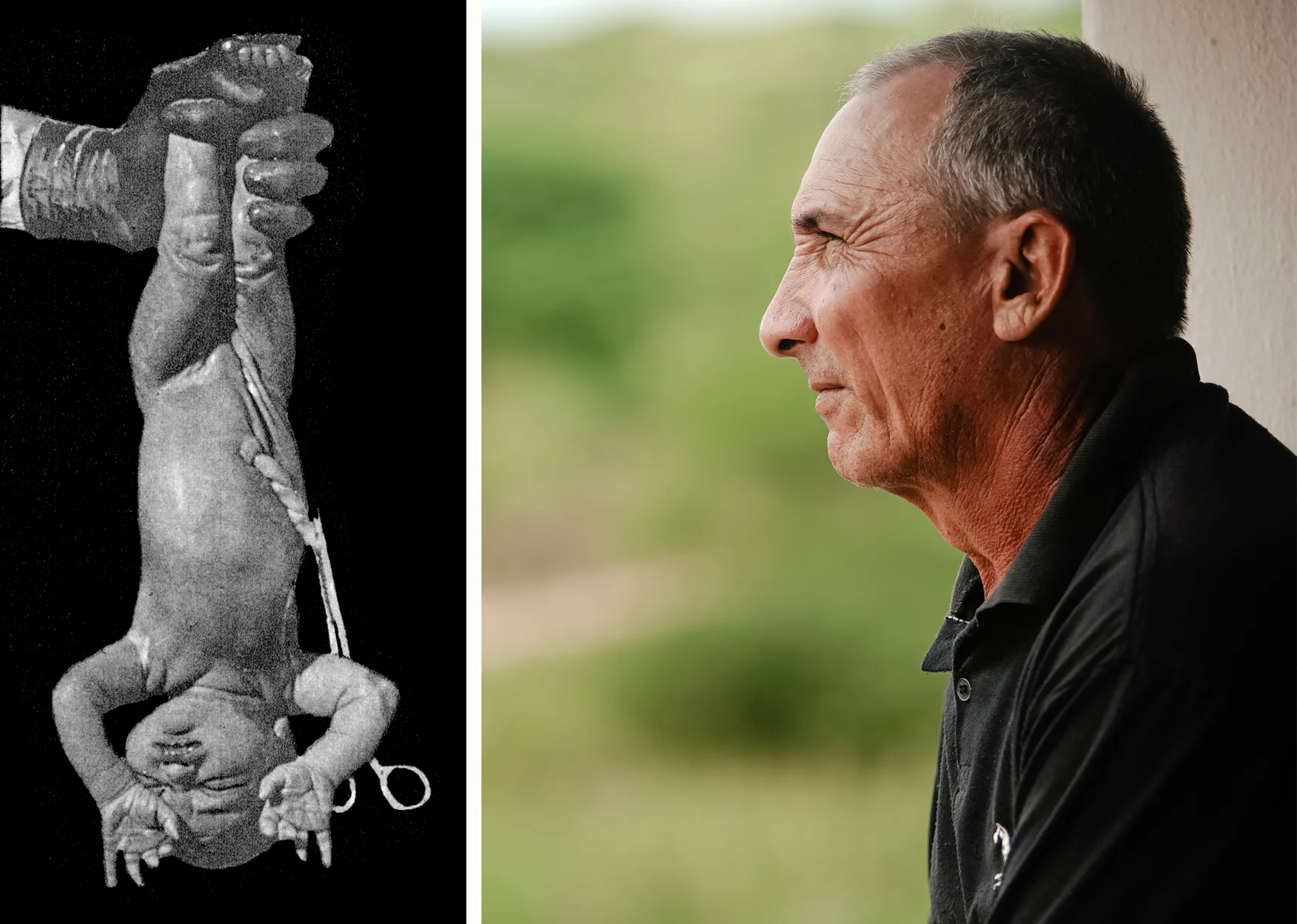

O antropólogo Caio Pompeia investiga o agronegócio brasileiro como um fenômeno político. Ele é autor do livro ‘Formação Política do Agronegócio’, lançado em 2021 pela Editora Elefante. Foto: divulgação

Segundo Caio Pompeia, o termo “ruralismo” não dá conta de explicar a complexidade desse bloco de poder que envolve o agronegócio no Brasil e “protege a reputação de corporações que exercem expressiva influência política, mas preferem não estar na vidraça”. “Evidentemente, [o termo ruralismo] tem a sua importância histórica e atual no Brasil, mas está longe de dar conta de identificar a participação, ao lado de fazendeiros, das grandes corporações agroalimentares nos espaços de concertação política em Brasília, que operam para definir posições que depois serão defendidas pela Frente Parlamentar da Agropecuária”, afirma o antropólogo.

Setembro de 2020: homenagem ao então presidente da República, o extremista de direita Jair Bolsonaro, em Sinop, no Mato Grosso. Foto: Clauber Cleber Caetano/PR

SUMAÚMA: O que seu trabalho de pesquisa revela sobre a agenda política do agronegócio no Brasil?

Caio Pompeia: Analiso o agronegócio como um fenômeno político dinâmico e heterogêneo, caracterizado tanto por conflitos quanto por articulações entre seus atores, como, por exemplo, a [articulação] que levou à retirada de Dilma Rousseff do poder [em 2016]. A mobilização contrária ao governo de Dilma começou em segmentos de bovinicultores com posições mais extremistas e distanciamentos mais ideológicos em relação aos governos petistas e levou aproximadamente um ano para ganhar espaço relevante na Frente Parlamentar da Agropecuária [FPA], no Conselho do Agronegócio da Fiesp [Federação das Indústrias do Estado de São Paulo] e até na própria Abag [Associação Brasileira do Agronegócio]. Em 2023, vou pesquisar como as diferentes correntes do agronegócio vão se reorganizar a partir da vitória de Lula.

Como se deu o fortalecimento da articulação política do agronegócio em Brasília?

Existia um escritório político ainda informal mantido por representações do algodão e da soja de Mato Grosso, juntamente com alguns poucos deputados da chamada bancada ruralista no Congresso Nacional. Foi esse escritório que, em 2011, se tornou o Instituto Pensar Agropecuária [IPA]. Com a consolidação do IPA, em meados dos anos 2010, houve mudanças importantes na representação de interesses do agronegócio em Brasília. A primeira foi colocar em processo convergente as elites dos sistemas alimentares no Brasil, disciplinando a captação de recursos, unificando os discursos políticos e organizando um aparato técnico mais robusto. Outra mudança importante foi o aluguel de uma grande casa no Lago Sul [bairro nobre de Brasília que concentra a maior renda per capita do país] e a montagem de uma equipe focada na representação de interesses empresariais, que deu impulso à especialização na defesa dos interesses desses atores. A terceira grande mudança foi o fortalecimento do núcleo estratégico da Frente Parlamentar da Agropecuária, composto de aproximadamente duas dezenas de parlamentares. Esse núcleo ampliou sua atuação em uma série de temas em que não tinha tanta capacidade de influência. É por meio do Instituto Pensar Agropecuária que o agronegócio se fortalece de maneira inigualada.

Brasília, 6 de outubro de 2021: Bolsonaro toma café da manhã com a Frente Parlamentar da Agropecuária. Foto: Isac Nóbrega/PR

Mas o agronegócio já era um setor muito forte politicamente mesmo antes do IPA, não?

As elites agrárias detêm, historicamente, muito poder no Brasil, com certeza. Mas a articulação política sustentada delas com representantes de atividades industriais e terciárias, que caracteriza o agronegócio, foi perseguida desde os anos 1980 para enfrentar a perda de influência das cadeias de commodities [produtos primários] agropecuárias na política nacional, em razão de um conjunto de alterações econômicas no país. O IPA representa o êxito mais notável desse programa de articulação política. Com o IPA, o “agro” começa a ter maior incidência em temas nos quais antes era mais defensivo, como a agenda ambiental. Nos últimos anos, ampliou muito a atuação em inúmeros assuntos, passando, por exemplo, a tratar de políticas ligadas à alimentação, inclusive com movimentações para alterar o Guia Alimentar para a População Brasileira. Agora, no terceiro mandato de Lula, o agronegócio tem disputado, por exemplo, os rumos das principais reformas e a própria estrutura organizacional da Esplanada dos Ministérios, como estamos acompanhando.

Qual o papel e a participação das indústrias no Instituto Pensar Agropecuária?

O IPA nasceu como um escritório montado por entidades de representação da agropecuária, de fazendeiros. Durante as discussões sobre as mudanças no Código Florestal, algumas das corporações industriais começaram a participar mais ativamente e a contribuir financeiramente para o fortalecimento do instituto. Em 2015, houve uma mudança bastante relevante quando o Supremo [Tribunal Federal] proibiu o financiamento empresarial de campanhas eleitorais. Foi justamente depois dessa proibição que aumentou de forma significativa a presença de associações industriais que financiam o IPA. A partir de 2017, as indústrias passaram inclusive a ser preponderantes numericamente em comparação com associações de fazendeiros. E isso se revelou também no aumento da participação delas na liderança de algumas das comissões do IPA, como meio ambiente, questões agrárias, relações internacionais e alimentação.

Quais são as principais fontes de financiamento do IPA e qual é seu orçamento anual?

São os recursos transferidos mensalmente por cerca de meia centena de associações ligadas ao agronegócio que são membros do instituto. As transferências, somadas, superam meio milhão de reais mensais.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o deputado federal Pedro Lupion, na cerimônia de posse da nova diretoria da Frente Parlamentar da Agropecuária, para o biênio 2023-2024. Foto: divulgação

A atuação dessas comissões do Instituto Pensar Agropecuária tem correlação com a atuação da Frente Parlamentar da Agropecuária no Congresso?

Sim, justamente. A consolidação do IPA amplia a desestabilização das fronteiras entre o público e o privado na representação de interesses. O que ocorre é um processo conjunto de criação de propostas que possam ter efetividade política na capital do país. Anteriormente, atores empresariais do agronegócio tentavam construir uma posição de forma mais individual ou mais coletiva e, a partir disso, engajar o parlamentar A, B ou C para conseguir que aquela posição fosse defendida no Congresso. Agora, com o instituto, ocorre uma construção coletiva desde o começo. Um diálogo que é sistemático, com um conjunto de mediações, dentro desse casarão em Brasília. Há, portanto, uma construção que de saída é empresarial-parlamentar. O IPA é um bloco que organiza as principais elites regionais, nacionais e transnacionais do agronegócio no Brasil, assessoradas por agentes técnicos especializados e atuando juntamente com um núcleo de parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária. A partir dessas decisões empresariais-parlamentares, as bandeiras defendidas no Congresso se espraiam por meio de negociações com as presidências e lideranças partidárias das duas Casas do Congresso [Câmara e Senado], de trabalhos fragmentados com parlamentares e de negociações com lideranças do governo.

Como essa aliança pragmática do agronegócio se expressou em relação aos direitos territoriais dos povos indígenas e comunidades tradicionais?

A resistência aos direitos territoriais de povos indígenas e populações tradicionais é, obviamente, muito antiga e, regionalmente, envolve as elites agrárias, mas nos grandes fóruns intersetoriais do agronegócio isso ganhou expressividade. O caso da Raposa Serra do Sol [terra indígena situada no estado de Roraima, homologada em 2005, onde vivem os povos Ingarikó, Macuxi, Patamona, Taurepang e Wapichana] foi importante nesse sentido, pois, além de despertar muita animosidade por parte de elites do estado em que as disputas aconteceram, mobilizou líderes do agronegócio de todas as regiões do país que temiam que desdobramentos de decisões relacionadas a esse caso pudessem influenciar seus empreendimentos.

Mulher indígena protesta contra o Marco Temporal e o Pacote do Veneno no Acampamento Terra Livre (ATL) realizado em Brasília em 2022. Foto: Mídia Ninja

O tema da demarcação dos territórios indígenas passou a ganhar maior notoriedade a partir de dois êxitos políticos [do agronegócio]: o enfraquecimento da criação de assentamentos rurais para fins de reforma agrária e a mudança do Código Florestal. Foi depois disso que eles [lideranças do agronegócio] decidiram que o próximo passo seria uma atuação orquestrada contrária à demarcação de terras indígenas, aos territórios de outras populações tradicionais e à criação de novas unidades de conservação.

Esse processo foi muito bem construído dentro do instituto ao longo dos anos seguintes, a ponto de ser montada, no Instituto Pensar Agropecuária, uma comissão de assuntos relacionados às questões fundiárias. A oposição aos direitos indígenas foi ganhando força na Frente Parlamentar da Agropecuária e passou a exercer uma influência considerável sobre o governo de Dilma Rousseff. É importante lembrar que nessa época teve muita relevância a tramitação no Congresso Nacional da Proposta de Emenda Constitucional [PEC] 215, que transfere os processos demarcatórios do Executivo para o Legislativo [a proposta foi arquivada depois de muita luta de organizações indígenas e socioambientais]. Esse processo ganhou ainda mais ímpeto com Michel Temer [MDB], mas foi durante o governo Bolsonaro que as posições anti-indígenas receberam um espaço de intervenção mais avançado.

Se até 2017 as agendas diziam respeito sobretudo a desmobilizar o reconhecimento dos territórios indígenas, a partir de então começa a ganhar força, em âmbito nacional, o intuito de abrir as terras indígenas já homologadas para a sua inserção em circuitos nacionais e internacionais de produção de commodities agropecuárias. Durante o governo Bolsonaro, como sabemos, houve estímulo à entrada de atores não indígenas com equipamentos, sementes e seus processos de produção em terras indígenas já homologadas.

A Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura é favorável à demarcação de territórios indígenas. Qual o significado disso como contraponto à agenda do agronegócio no Congresso?

A Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, que nasceu entre 2014 e 2015, não mencionava os territórios indígenas em seu manifesto de lançamento. A iniciativa passou a tratar desse tema principalmente no fim de 2018 e, desde então, tem chamado a atenção para isso em alguns de seus posicionamentos. Essa é uma mudança bastante relevante quando comparada às posições de representações do agronegócio que estão fazendo pressão contrária aos processos demarcatórios. Entretanto, não se notou até o presente momento uma atuação efetiva, com os instrumentos de pressão em Brasília, em prol desses direitos. É preciso que os posicionamentos sobre o tema ganhem maior concretude, sobretudo nos grandes embates travados no Congresso ou nos julgamentos do Supremo, e haja interlocução ampla e horizontal com os povos tradicionais. Em 2023, a Frente Parlamentar da Agropecuária tem como um de seus principais objetivos defender a “tese do marco temporal”, que condiciona as demarcações à comprovação de que os povos indígenas ocupavam suas terras em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. É importante que a coalizão mobilize seus instrumentos de influência, juntamente com sua inserção privilegiada na esfera pública, para fazer oposição efetiva a isso.

Como descreveria os posicionamentos de correntes do agronegócio nas eleições de 2022 e o que esperar nos próximos anos?

Uma boa parte das bases da agropecuária lideradas por sojicultores e bovinocultores teve uma adesão quase que irrestrita às agendas de Jair Bolsonaro no governo. Esses atores e suas entidades representativas, como a Aprosoja [Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso], são os que têm mostrado maior animosidade ao governo Lula. As principais razões de sua oposição ao atual governo são ideológicas, mas também estão ligadas a agendas fundiárias e ambientais.

A segunda corrente importante é formada por algumas das principais associações nacionais da agropecuária, com uma posição um pouco mais modulada, que eu chamaria de conservadora. Elas nutrem desconfiança significativa em relação a agendas do governo, mas são mais pragmáticas e menos fechadas a negociações.

Uma terceira corrente de atores, que eu tenho chamado de volúvel, é composta de grandes agroindústrias, tanto as nacionais quanto as transnacionais. Entre Lula e Bolsonaro, muitas preferiram Bolsonaro, mas foram hábeis politicamente, como costumam ser sempre, para dialogar e manter canais abertos com as duas candidaturas. Para elas, foi muito importante o aumento dos preços das commodities agrícolas. Esse aumento operou para contrabalançar algumas insatisfações com o governo Bolsonaro, como algumas derrapadas diplomáticas em relação à China. Existe, por parte das indústrias, uma preocupação com as relações capital-trabalho, como elas podem ser modificadas durante um governo petista.

Já os descarbonizadores, como tenho chamado a atuação de algumas associações nacionais do agronegócio, como a Abag [Associação Brasileira do Agronegócio], fizeram críticas claras ao governo Bolsonaro, principalmente a suas políticas antiambientais, porque são muito suscetíveis a riscos de imagem e a pressões de investidores, importadores e segmentos organizados da sociedade civil, em especial na Europa. Se elas rechaçavam Bolsonaro, tampouco queriam Lula. Esses atores optaram por fortalecer o que se convencionou chamar de terceira via, a candidatura de Simone Tebet [MDB], que apoiaram de maneira muito firme. Não que esperassem que ela pudesse vencer, mas achavam que ela contribuiria para levar as eleições para o segundo turno, o que de fato ocorreu, e, com seu apoio a Lula, se inserisse como líder influente dentro do governo.

Como poderá avançar a agenda de direito à terra no Brasil nos próximos anos, considerando-se o tamanho e a força da bancada ruralista?

É fundamental que os valores e as expectativas das pessoas que subiram a rampa do Planalto em 1º de janeiro de 2023 sejam de fato respeitados, entre eles os direitos territoriais dos povos indígenas e das populações tradicionais. Que o governo, nos momentos em que sofrer pressões ou tiver que arbitrar entre conflitos internos e dificuldades com sua base no Congresso, priorize esses direitos, porque, obviamente, são esperados conflitos.

É importante também que o governo implemente, já no início de seu mandato, ações vigorosas e de longo prazo para a promoção de atividades econômicas que sejam ambientalmente sustentáveis e socialmente justas. O anúncio, neste início de ano, da retomada dos processos demarcatórios em algumas terras indígenas é muito bem-vindo.

Seria muito pertinente também a criação de um centro estratégico estatal, como a Embrapa [Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária], com uma equipe especializada e com recursos substanciais, para que o país dê um salto, que pode dar, para fomentar atividades econômicas que contribuam para fortalecer a biodiversidade, manter as florestas em pé e respeitar os modos de vida e os mundos das populações tradicionais.

Durante um evento no ano passado, você afirmou que tem muita coisa misturada no que a gente chama hoje de Agricultura de Baixo Carbono (ABC), práticas agrícolas mais sustentáveis e com baixa emissão de carbono. Que problemas você identifica no Plano e no Programa Agricultura de Baixo Carbono, que fazem parte da Política Nacional de Mudanças Climáticas?

Chamo a atenção para a necessidade de que sejam adotadas métricas mais claras quanto às práticas abrangidas na expressão “agricultura de baixo carbono”. Houve avanços muito expressivos com relação ao plantio direto na palha [técnica de semeadura na qual a semente é colocada no solo não revolvido], mais até do que no sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta. Há ainda muito espaço para ampliar a recuperação de pastagens degradadas. Todas essas ações têm relevância. Elas não são só questões técnicas, seus aspectos políticos também precisam ser considerados. É salutar, por exemplo, que pastagens que estão sendo subutilizadas pela pecuária extensiva possam ser incorporadas em outros processos produtivos, e espero que isso aconteça em escala. Agora, como está muito bem descrito na literatura nacional e internacional, parte dos atores que operam de forma muito significativa com ganhos de produtividade não abre mão da incorporação de novas terras. O que eu quero dizer com isso é que a ação específica de “baixo carbono” em si não garante que a pressão pela expansão horizontal [sobre florestas e outros ecossistemas] vá diminuir. É importante, portanto, que iniciativas técnicas que são bem avaliadas sejam tratadas em conjunto com ações políticas que desestimulem a especulação imobiliária em áreas rurais e a continuidade do avanço sobre vegetações nativas e territórios tradicionais. Além disso, como sabemos, os recursos para o Programa ABC+ e as linhas de financiamento do Plano ABC ainda são muito pouco representativos em relação ao total de crédito rural disponibilizado. Em 2023, é possível que a recuperação de pastagens degradadas ganhe impulso. Vamos ver como isso se traduzirá no Plano Safra [a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, têm discutido a inclusão de critérios do ABC no Plano Safra].

Uma grande castanheira se mantém em pé cercada de campos desmatados para plantação, em Sinop, Mato Grosso. Foto: Pablo Albarenga

Com exceção dos movimentos sociais, tem havido um desuso proposital de termos adotados para descrever o setor agropecuário, como “latifúndio”?

As palavras, dependendo de como são mobilizadas, têm muito poder político-econômico. Vou dar outro exemplo. “Ruralismo” é um termo muito usado na esfera pública brasileira. Evidentemente, tem a sua importância histórica e atual no Brasil, mas está longe de dar conta de identificar a participação, ao lado de fazendeiros, das grandes corporações agroalimentares nos espaços de concertação política em Brasília, que operam para definir posições que depois serão defendidas pela Frente Parlamentar da Agropecuária. Ou seja, esse termo está longe de dar conta do bloco de poder que lidera o agronegócio no Brasil e assim protege a reputação de corporações que exercem expressiva influência política, mas preferem não estar na vidraça.

Com o aumento da participação de mulheres indígenas na política institucional e a centralidade dada ao combate à crise climática no novo governo, como o setor deve se movimentar para manter o mote “o agro é pop”?

Elites dos sistemas alimentares lideram, desde o começo dos anos 2010, uma estratégia organizada para cativar corações e mentes no país. Com isso, disputam o imaginário nacional, com notórios desdobramentos políticos, econômicos, sociais e culturais. Essa tem sido uma operação parcialmente exitosa. É esperado que tais elites deem maior impulso às iniciativas comunicacionais, adaptando-as à nova configuração de forças no Brasil.

Revisão ortográfica (português): Elvira Gago

Tradução para o espanhol: Meritxell Almarza

Tradução para o inglês: James Young

Edição de fotografia: Marcelo Aguilar, Mariana Greif e Pablo Albarenga