No momento em que a emergência climática produz ondas inéditas de calor e eventos extremos, a redução imediata da produção de combustíveis fósseis, principais responsáveis pela emissão de gases do efeito estufa, deveria ser uma prioridade não só das organizações da sociedade civil, mas também dos governos que participarão dos Diálogos Amazônicos e da cúpula dos oito países da Amazônia, entre os dias 4 e 9 de agosto, em Belém. Até agora, porém, o presidente colombiano, Gustavo Petro, que propõe o fim de novos contratos de exploração de petróleo e gás no bioma amazônico, é uma voz isolada entre os dirigentes da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) – que, além da Colômbia, reúne Bolívia, Brasil, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. O Brasil de Lula, o maior produtor de petróleo do grupo, está em rota de aumento da exploração na região. Nestes primeiros meses do terceiro mandato do petista, a perfuração na bacia da foz do Amazonas dividiu o governo brasileiro.

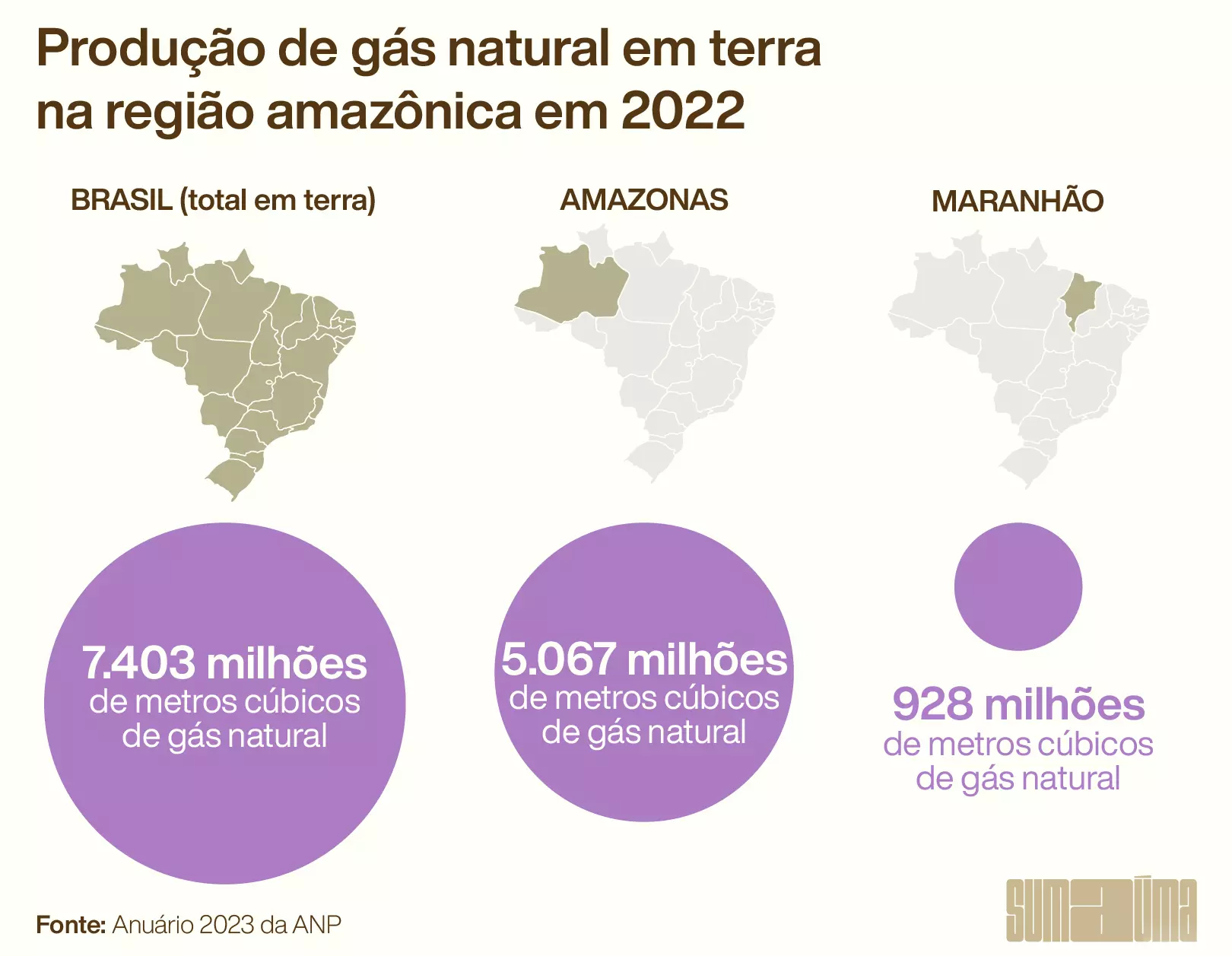

Em terra e no mar, na Amazônia Legal e em toda a margem equatorial do Brasil – o litoral que vai do Rio do Grande do Norte ao Amapá –, existem 65 blocos que já foram concedidos a empresas, mas ainda não produzem petróleo e gás, e mais 127 que estão à venda pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Além disso, a agência pôs em estudo a concessão de mais 382 blocos na região, 77 em terra no Amazonas e no Maranhão e 305 na margem equatorial. Neste último caso, a autorização para os leilões ainda depende de análises internas da ANP, de diretrizes ambientais ou da realização da Avaliação Ambiental de Área Sedimentar (AAAS), instrumento que analisa todo o impacto da cadeia petrolífera em uma área.

Na cúpula de Belém, a questão dos combustíveis fósseis ganha ainda maior relevância porque o encontro vai acontecer poucos dias antes de um plebiscito inédito na América do Sul. Na votação do dia 20 de agosto no Equador, junto com eleições antecipadas para a Presidência e a Assembleia Nacional, os eleitores vão decidir se suspendem a exploração de petróleo no chamado bloco ITT – iniciais dos campos de Ishpingo, Tambococha e Tiputini –, que fica no Parque Nacional Yasuní. O parque amazônico equatoriano é definido como uma “arca de Noé” pela biodiversidade que abriga: segundo a Unesco, órgão da ONU para a educação, a ciência e a cultura, que declarou ser Yasuní uma “reserva da biosfera”, há 610 espécies de aves, 204 de mamíferos e 139 de anfíbios, além de uma vegetação que é 99,73% original.

No Brasil, três meses depois de o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) negar à Petrobras a licença ambiental para a perfuração do que seria o primeiro poço em alto-mar na bacia da foz do Amazonas, na margem equatorial, o impasse continua. A estatal, com apoio do Ministério de Minas e Energia, recorreu da decisão e sua direção tem afirmado a jornalistas que a licença vai sair mais cedo ou mais tarde. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima defende a realização, antes de qualquer autorização, da Avaliação Ambiental de Área Sedimentar daquele litoral.

A bacia da Foz do Amazonas tem sido um dos alvos da Petrobras para exploração de petróleo, mas, por enquanto, a licença para perfurar um de seus blocos está barrada. Foto: Victor Moriyama/Greenpeace

Nessa faixa litorânea, 41 blocos já foram concedidos, nove deles na bacia da foz do Amazonas. Segundo relatório da própria ANP, 20 dos 41 contratos estão suspensos devido a dificuldades de licenciamento ambiental. Apesar disso, a agência mantém 81 blocos na margem equatorial em “oferta permanente”, o que significa que pode vendê-los a qualquer momento, se houver interessados, sem necessidade de um leilão específico. Hoje, nesse litoral, só existe produção de petróleo na costa do Rio Grande do Norte. Quando os blocos foram leiloados, a partir de 2013, a avaliação estratégica foi dispensada, em manifestação conjunta dos ministérios do Meio Ambiente e de Minas e Energia. A área comandada pela ministra Marina Silva argumenta que a avaliação ambiental permitiria que o processo de licenciamento ocorresse com maior segurança.

Para os representantes de organizações ambientalistas, indígenas e comunitárias que vão participar da cúpula de Belém, porém, o que está em jogo vai além dos pontos técnicos do licenciamento ambiental. Nos chamados Diálogos Amazônicos, que acontecerão de 4 a 6 de agosto, antes da cúpula dos presidentes, nos dias 8 e 9, a produção de petróleo e a transição energética serão discutidas em uma das cinco plenárias, para as quais são esperadas 10 mil pessoas. Já ONGs brasileiras organizam um evento paralelo para defender o abandono do plano de abrir uma nova frente de exploração petrolífera na margem equatorial, conta Caetano Scannavino, coordenador do Projeto Saúde e Alegria, que há quase 40 anos atua com as comunidades ribeirinhas amazônicas. “É um tema atual e pan-amazônico. No Brasil, é um momento decisivo para sabermos o que queremos como nação que detém a maior parcela do bioma líder em biodiversidade”, afirma.

Scannavino lembra que o Brasil vive um período de projeção internacional: em 2024 o Rio de Janeiro sediará o encontro dos líderes do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo, e em 2025, de novo em Belém, acontecerá a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP-30. Na conferência, será feito um balanço dos dez anos do Acordo de Paris, quando os países concordaram em impedir que o aumento da temperatura média do planeta fosse além de 1,5 graus Celsius em relação aos níveis pré-Revolução Industrial. Apesar do risco de que esse objetivo não seja atingido, a produção de petróleo em todo o mundo voltou a aumentar, depois de um breve recuo em 2020, no auge da pandemia da covid-19.

Falta “algum estadista” que diga que “o mundo está queimando e que o custo da perda da batalha de 1,5 grau Celsius é muito maior do que qualquer receita de petróleo”, diz Scannavino, que também faz parte da direção do Observatório do Clima. Para ele, a cúpula é uma oportunidade de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se posicionar claramente. “Deixar esse petróleo embaixo da terra nos cacifa, assim como a batalha pelo desmatamento zero, para cobrar dos demais países que façam o mesmo e quem sabe liderar um movimento por uma governança global do clima mais justa”, diz.

Quando esteve, em 8 de julho, com o colega Gustavo Petro em Leticia – cidade colombiana fronteiriça com Tabatinga, no Amazonas –, Lula não citou o petróleo como tema da cúpula. Ele mencionou, entre outras propostas, a criação de um parlamento amazônico, um mecanismo de certificação internacional de produtos da biodiversidade da região e o combate conjunto ao crime organizado. Em entrevista coletiva em 1º de agosto, o Ministério das Relações Exteriores não quis adiantar como o petróleo será incluído na declaração final. “Ainda estamos negociando. Não tratamos só de petróleo, mas de projetos de infraestrutura, mineração, de economia como um todo”, disse Maria Angelica Ikeda, diretora do Departamento de Meio Ambiente do Itamaraty.

Pressão na margem equatorial

Se a decisão final do governo for manter tudo no rumo em que está, a perspectiva é que novas frentes de produção de petróleo e gás sejam abertas na Amazônia.

No mar, na margem equatorial, a maior detentora de blocos que esperam o licenciamento ambiental é a Petrobras, com 17, seguida da Shell, com 11. No documento em que pede ao Ibama a reconsideração do pedido para perfurar na bacia da Foz do Amazonas, a estatal argumenta que a exploração daquele litoral é “essencial para a segurança e soberania energética nacional”, porque há previsão de que, a partir de 2030, a produção do pré-sal no litoral da Região Sudeste entre em declínio. A Petrobras alega também que essa exploração “se desenvolverá de forma integrada com outras fontes de energia e contribuirá para que o processo de transição energética ocorra de forma justa, segura e sustentável”.

Guarás e garças sobrevoam área de mangue no Parque Nacional do Cabo Orange, na costa do Amapá. Foto: Victor Moriyama/Greenpeace

No dia 14 de julho, a estatal enviou um ofício ao Ibama reforçando sua posição de que a Avaliação Ambiental de Área Sedimentar não é necessária para a liberação da prospecção de petróleo na foz do Amazonas. O ofício cita uma decisão do início de julho de Kassio Nunes Marques, ministro do Supremo Tribunal Federal indicado pelo ex-presidente de extrema direita, Jair Bolsonaro, que afirma que a avaliação não é vinculante para o licenciamento.

O Ibama respondeu, em nota à imprensa, que a negativa da licença foi baseada não apenas na ausência da avaliação, mas também em uma “série de falhas nos compromissos e estudos apresentados” pela Petrobras. Insistiu, porém, que a avaliação é “um instrumento muito relevante” num litoral “sensível” onde “se pretende instalar mais de 400 lotes de exploração de petróleo”. No dia 26 de julho, em evento público no Palácio do Planalto, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, apoiou o pleito da Petrobras de explorar a margem equatorial.

O governo Lula planeja apresentar em agosto ou setembro um plano de transição energética e ecológica no qual a Amazônia será um “centro de desenvolvimento verde”, segundo disse o presidente em 19 de julho. O plano incluirá a criação de um mercado regulado de créditos de carbono para controlar a emissão de indústrias poluentes como a siderúrgica e a de cimento, mas o lugar dos combustíveis fósseis no projeto ainda não está claro.

O gás e a eletricidade suja

Em terra, a Petrobras explora há mais de três décadas sete campos na província petrolífera de Urucu, na bacia do Solimões, no Amazonas. Lá a estatal produz principalmente gás, levado a Manaus por um gasoduto de mais de 600 quilômetros inaugurado em 2009. Esse gás, como o extraído por outras empresas na Amazônia, é usado sobretudo para a geração de eletricidade em termelétricas. Apesar de quatro das cinco maiores hidrelétricas do país ficarem na região, com seus próprios impactos negativos embora gerem energia renovável, parte significativa da eletricidade produzida na Amazônia Legal vem hoje de combustíveis fósseis, sobretudo gás e diesel.

Considerado a maior reserva terrestre do Brasil, o campo de petróleo e gás natural em Coari fica no interior do Amazonas, na província petrolífera de Urucu. Foto: Agência Petrobras/Geraldo Falcão

Nos últimos anos, a empresa que mais vem investindo na produção de gás em terra na região amazônica é a Eneva, uma companhia de capital aberto que surgiu da fusão entre a MPX Energia e a OGX Maranhão, ambas criadas pelo ex-bilionário Eike Batista. A Eneva herdou e expandiu um polo de produção de gás e geração de energia em Santo Antônio dos Lopes, na bacia do Parnaíba, no Maranhão, onde tem cinco termelétricas em funcionamento e uma em construção. Nos anos recentes, comprou 17 novos blocos na mesma região maranhense – que fica fora das áreas de floresta – e mais três na bacia do Amazonas, onde já havia arrematado da Petrobras o campo de Azulão. A empresa adquiriu ainda o campo de Juruá, na bacia do Solimões, que também já pertenceu à estatal, e tem o compromisso de reabilitar quatro poços ali até 2026.

A Eneva também foi uma das duas empresas que participaram, em setembro do ano passado, do primeiro leilão feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) de termelétricas a gás previsto no chamado “jabuti” da lei de privatização da Eletrobras. Jabutis é como são chamadas emendas introduzidas na legislação que nada ou pouco têm a ver com seu objetivo inicial. Como explica Rosana Santos, engenheira eletricista e diretora-executiva do Instituto E+Transição Energética, esse foi um jabuti ainda mais sorrateiro por ter sido introduzido no próprio artigo que previa a venda da antiga estatal elétrica, o que resultou num parágrafo de mais de 600 palavras sem um único ponto. Isso porque o presidente não pode, pela Constituição, vetar trechos de um artigo, só um artigo inteiro. “O Senado sabia que o governo da época [do extremista de direita Jair Bolsonaro] tinha uma urgência enorme em privatizar a Eletrobras porque precisava fazer caixa. Se o presidente vetasse a lei, não teria privatização”, conta ela, que acompanhou o processo.

URUCU, em 27 de junho de 2007: nO GASODUTO COARI-MANAUS, é feita SOLDAGEM NO KM 18. FOTO: ALBERTO CÉSAR ARAÚJO/AMAZÔNIA REAL

O jabuti previu a construção de termelétricas em regiões onde não há produção de gás, como o Centro-Oeste do Brasil, e atendeu a um lobby de empresas distribuidoras interessadas na construção de gasodutos. O principal, porém, é que o texto estipulava que o sistema elétrico nacional teria que contratar novas usinas com potência total de 8 gigawatts – cerca de 5% da capacidade atual do sistema – e que elas teriam de ser “inflexíveis”, isto é, gerar energia a 70% de sua capacidade durante todo o tempo. Por produzirem energia mais cara até que a eólica e a solar, as térmicas a gás são usualmente contratadas num regime flexível, isto é, só entram no sistema nacional quando há necessidade. O jabuti provocou críticas dos consumidores de energia, inclusive das grandes empresas, pelo risco de encarecer ainda mais a conta de luz. Por essa razão, dos 2 primeiros gigawatts ofertados, apenas 0,75 gigawatt foi comprado.

Com os 590 megawatts que comprou no leilão do ano passado, a Eneva pretende construir uma das duas usinas térmicas que vai instalar no campo de Azulão, com capacidade total de 950 megawatts – a segunda foi contratada em outro leilão, em 2021. Ambas serão interligadas ao sistema nacional, embora apenas uma sob o privilégio da “inflexibilidade” previsto no jabuti da Eletrobras. Hoje, a empresa transforma o gás do campo de Azulão em gás liquefeito, armazena-o em tanques e o transporta, em caminhões, para Boa Vista, no estado de Roraima, onde já tem uma usina térmica, a Jaguatirica II. Essa usina foi contratada em 2019 num leilão da Aneel para fornecer eletricidade por 15 anos à capital de Roraima e arredores.

Em sua página na internet, a Eneva afirma que contribui para a transição energética ao aumentar a geração de eletricidade a gás, substituindo combustíveis fósseis que emitem mais gás carbônico, como o diesel. A SUMAÚMA, a Eneva disse que o gás é considerado um “combustível de transição” por entidades como a Agência Internacional de Energia (AIE), por “garantir a segurança energética em períodos de baixa eficiência das energias renováveis”. Citou anos de seca no Brasil, como em 2021, quando o fornecimento de eletricidade pelas hidrelétricas diminuiu e as termelétricas tiveram papel relevante para manter o sistema nacional funcionando.

Especialistas, no entanto, afirmam que no Brasil, que tem condições propícias à geração de energias renováveis, o gás não pode ser considerado um “combustível de transição”, como na Europa, onde substitui o carvão. Amanda Ohara, engenheira química que é coordenadora da Iniciativa Energia e Amazônia, do Instituto Clima e Sociedade (iCS), avalia que hoje o gás “não tem lugar” na geração de energia no Brasil. “Se forçarmos sua colocação, ele descolará a possibilidade de aumentar as renováveis, e isso é ruim não só do ponto de vista ambiental mas também econômico, porque o gás é uma fonte mais cara”, diz.

No ano passado, um estudo do Instituto de Energia e Meio Ambiente (Iema) mostrou o peso dos combustíveis fósseis na geração de energia elétrica na Amazônia. Segundo o estudo, há 17 termelétricas ligadas ao Sistema Interligado Nacional (SIN) no chamado subsistema norte, que reúne os estados do Amapá, Amazonas, Pará, Tocantins e Maranhão. Das 17, 12 são movidas a gás e as demais a óleo e carvão. Isso fez com que, no ano de 2020, esses cinco estados amazônicos, cuja população corresponde a pouco mais de 10% do total de habitantes do país, gerassem 27% de toda a energia do sistema nacional proveniente de termelétricas que usam combustíveis fósseis.

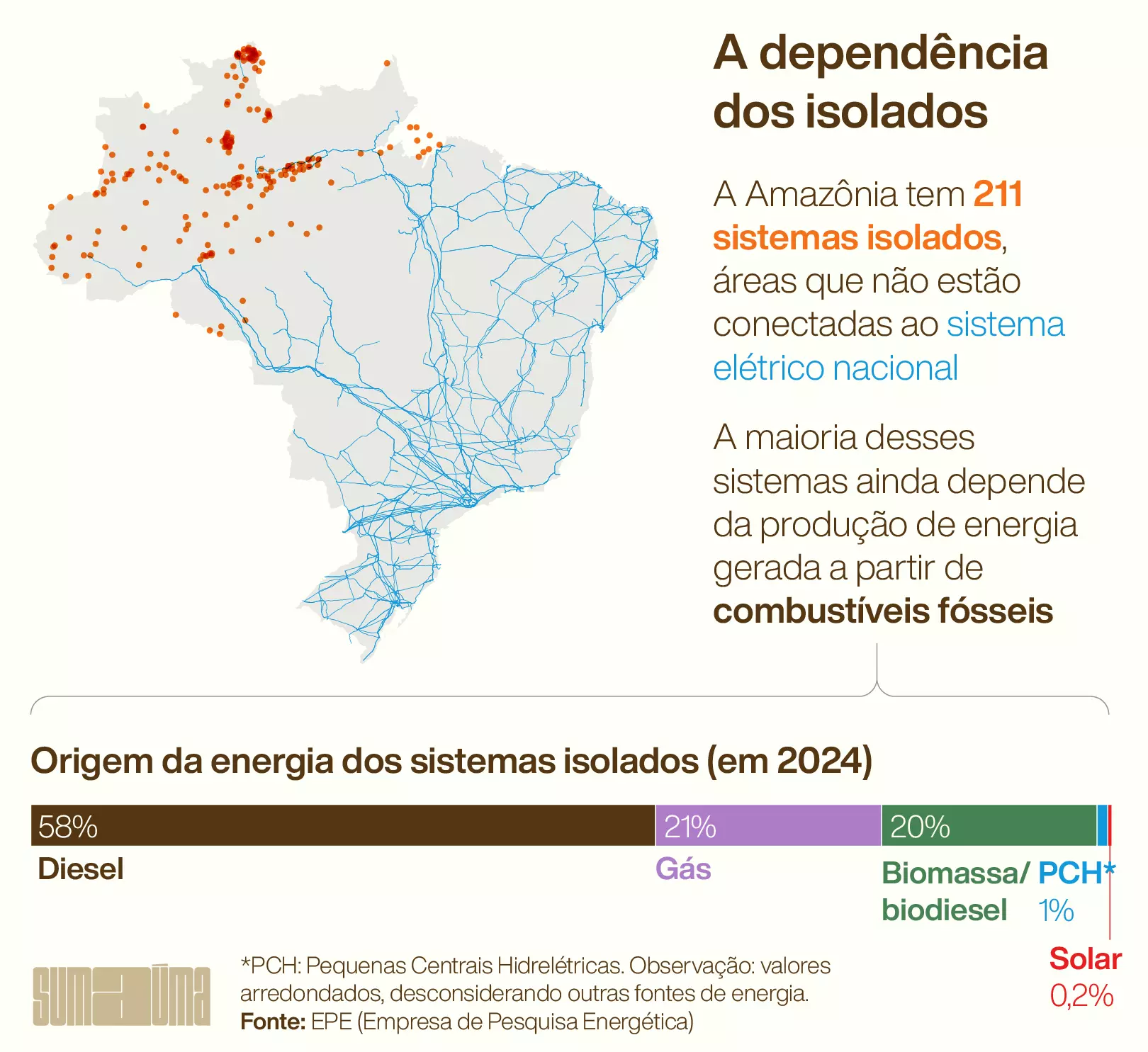

Além das regiões que recebem energia do sistema nacional, a Amazônia, pelas suas características geográficas e ambientais, tem a peculiaridade de ter 211 sistemas isolados – ou seja, não conectados às linhas de transmissão nacionais – em lugares onde vivem 3,1 milhões de pessoas e a eletricidade é gerada localmente. Roraima, com 73 sistemas isolados, é o único estado inteiramente não conectado ao sistema interligado. Apesar de um esforço para diversificar as fontes de energia, a maior parte da eletricidade que abastece esses sistemas ainda vem de usinas a diesel e óleo combustível, além do gás.

Um estudo da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), ligada ao Ministério de Minas e Energia, mostra que, em 2024, 58,3% da eletricidade dos sistemas isolados virá do diesel, 20,9% do gás, 19,6% de biomassa e biodiesel e apenas 0,2% da energia solar. De acordo com o estudo, as usinas a diesel serão responsáveis por 76,5% das emissões de gases de efeito estufa na geração de eletricidade nesses sistemas isolados, enquanto as usinas a gás emitirão 23,3% dos gases. As usinas baseadas em fontes renováveis, como a biomassa e o biodiesel, emitirão apenas 0,2% dos gases que causam o aquecimento do planeta. “Tal situação reforça a necessidade de ações que busquem o aumento da participação de fontes renováveis nesses sistemas, além de esforços para a interligação das localidades isoladas ao SIN”, conclui o documento.

André Ferreira, diretor-executivo do Iema, diz que será necessário monitorar os futuros leilões da Aneel para verificar se indicam uma mudança desse quadro. “É preciso ver se os editais terão uma diretriz e um desenho de leilão orientados para a transição energética”, afirma. “É possível que sim, mas haverá uma disputa, porque a indústria do gás está interessada nesse mercado e usará o argumento de que emite menos do que o diesel. Mas o que precisa ser debatido é o sistema isolado não passar pelo gás e usar fontes renováveis”, enfatiza.

A SUMAÚMA, a Eneva disse que tem trabalhado para “viabilizar a inserção do gás nos sistemas isolados” além de Roraima, replicando seu modelo de negócios, que combina a produção do combustível com termelétricas.

No estudo Nova Economia da Amazônia, um projeto para criar mais empregos e renda na região e ao mesmo tempo manter a floresta em pé, há uma proposta para resolver o nó do sistema elétrico local. O documento, elaborado por mais de 70 pesquisadores brasileiros e divulgado em junho deste ano, propõe o uso de biomassa – tanto de resíduos urbanos e agrícolas quanto de restos de frutos da floresta – e de energia solar nos sistemas isolados. Para a integração com a rede nacional, a ideia é aproveitar o reservatório das hidrelétricas para a instalação de sistemas solares. No projeto da Nova Economia, nenhuma nova hidrelétrica precisaria ser construída.

Usina Termelétrica Jaguatirica II, na área rural de Boa Vista: Roraima é o único estado não interligado ao sistema elétrico nacional. Foto: Lalo de Almeida/Folhapress

Conflitos com comunidades tradicionais

Todos os oito países que compartilham a floresta amazônica e participarão da cúpula de Belém produzem petróleo e gás em alguma medida, e a maior produção é a brasileira. No Peru e no Equador também há exploração substantiva de combustíveis fósseis em áreas da floresta – com acúmulo de problemas socioambientais.

Um estudo da Oxfam publicado em 2020 contabilizou 474 derrames de óleo na Amazônia peruana entre 2000 e 2019. Nos cinco anos entre 2015 e 2019, mais de 100 vazamentos atingiram terras indígenas. No Equador, o coletivo Yasunidos, que luta pelo fim da exploração petrolífera no Parque Nacional Yasuní, reportou 23 incidentes na área entre 2015 e 2022, de pequenos derrames a um incêndio. No Brasil, o anuário da ANP cita 2.415 incidentes em 2022, dos quais 20 considerados “graves”, mas não especifica onde ocorreram. O relatório anual de segurança da agência não menciona acidentes na Amazônia.

No campo de Azulão, que fica entre as cidades de Silves e Itapiranga, no Amazonas, a Eneva enfrenta hoje uma ação civil pública movida pela Associação de Silves pela Preservação Ambiental e Cultural (Aspac) e pela Associação dos Mura, que representa 190 famílias de três etnias indígenas da região. A associação e os indígenas relatam a contaminação da água e a fuga de animais da área e pedem que o licenciamento ambiental do projeto, que agora incluirá as usinas termelétricas, seja feito pelo Ibama. A licença original para a exploração do campo foi emitida para a Petrobras pelo órgão estadual, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam). A Eneva agora está licenciando a construção dos dutos que levarão o gás às usinas térmicas que serão construídas no local.

Em maio, a Justiça Federal emitiu uma liminar que suspendia a operação do campo de Azulão, mas a Eneva conseguiu derrubá-la em segunda instância, argumentando que faltaria gás para sua termelétrica em Roraima. Em julho, houve uma audiência de conciliação entre os dois lados, mas ela não foi conclusiva – a juíza Maria Elisa Andrade pediu mais documentos ao Ibama e à Fundação Nacional dos Povos Indígenas.

Na bacia do Parnaíba, no Maranhão, a instalação do complexo de gás também provocou impactos negativos nas comunidades vizinhas quando ainda era operado pela OGX, de Eike Batista. Segundo o Mapa de Conflitos – Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), comunidades tradicionais de Santo Antônio dos Lopes denunciaram que o negócio havia cortado seu acesso aos palmeirais de onde extraíam o babaçu e destruído roças e criações de animais. As famílias atingidas acabaram sendo reassentadas, mas algumas das medidas de compensação determinadas pelo Ibama não foram cumpridas, segundo os pesquisadores da Fiocruz.

No Equador, o plebiscito que pode determinar a suspensão da produção de petróleo no Parque Yasuní é uma reivindicação antiga da Confederação das Nacionalidades Indígenas (Conaie) e de outras entidades, como a Federação de Estudantes Universitários. O coletivo Yasunidos recolheu as mais de 584 mil assinaturas necessárias para propor a consulta ao Conselho Nacional Eleitoral, num processo que teve várias reviravoltas e acabou sendo aprovado em maio deste ano pela Corte Constitucional do país, equivalente ao Supremo Tribunal Federal no Brasil.

A campanha para o plebiscito tem sido ferrenha, como relata o ex-ministro e ex-deputado Alberto Acosta, que percorre o país trabalhando a favor do “sim”. Como a pergunta que será feita é “Você está de acordo com que o governo equatoriano mantenha o petróleo do ITT, conhecido como Bloco 43, indefinidamente no subsolo?”, o “sim” é contrário à exploração de petróleo. Segundo Acosta, uma “santa aliança extrativista” – composta pelo atual governo do presidente Guillermo Lasso (que convocou as eleições antecipadas para se livrar de um processo de impeachment), por empresas do setor e pelos grandes meios de comunicação – se uniu pelo “não”. “Eu poderia falar até em terrorismo econômico. Fala-se que, se o petróleo do ITT não for explorado, haverá uma debacle econômica, o que é falso”, diz ele. “Os números usados superestimam a qualidade do petróleo, que é ruim, e o custo de sua extração, que é alto.”

Acosta foi ministro de Energia e Minas no primeiro governo de Rafael Correa – que ficou no poder por três mandatos, de 2007 a 2017 –, quando foi proposta a criação de um fundo internacional de 3,6 bilhões de dólares como compensação ao Equador por não explorar o petróleo de Yasuní. Na época, ainda não havia perfuração no Bloco ITT, de onde saem hoje cerca de 50 mil barris por dia, o equivalente a 12% do petróleo produzido no país. A ONU concordou em administrar o fundo e vários países prometeram doações, mas só 13 milhões de dólares se concretizaram. Hoje, Correa – que foi condenado por corrupção e vive asilado na Bélgica – vota “não” (ou seja, a favor da exploração), assim como sua candidata à Presidência, a ex-deputada Luisa González. O único candidato com chance de vitória no pleito de 20 de agosto que defende o “sim” é o líder indígena Yaku Pérez.

O ex-ministro equatoriano avalia que a ideia do fundo fracassou porque o governo de Correa “não teve uma estratégia de longo prazo”. O então presidente tomou empréstimos da China a serem pagos em petróleo, e hoje a estatal Petroecuador explora Yasuní em consórcio com empresas chinesas. Alberto Acosta presidiu a Assembleia Constituinte que redigiu a Constituição equatoriana de 2008, a primeira a reconhecer os direitos da natureza. “O momento é de ações concretas, e o Equador se transformará uma vez mais em um pioneiro se desarmar essa estrutura petrolífera”, afirma.

Como o brasileiro Caetano Scannavino, do Projeto Saúde e Alegria, Acosta defende a necessidade de uma governança global mais justa da questão climática. Hoje, no Equador, não existe mais a proposta do fundo, mas os países ricos mantêm “uma enorme dívida com o sul global pela destruição ambiental que historicamente provocaram”, diz o ex-ministro. Ele acredita que o governo que será eleito em seu país poderá conseguir mais financiamento internacional ligado ao clima à medida que os eventos extremos provocados pelo aquecimento global se tornarem mais frequentes.

O peso de Petro

A ideia de que deve haver uma compensação aos países que conseguirem preservar a floresta amazônica será um tema constante dos dirigentes políticos na cúpula de Belém. O próprio Gustavo Petro, da Colômbia, propôs, em artigo publicado no jornal Miami Herald em 12 de julho, a troca da dívida externa dos países ditos em desenvolvimento por ações pelo clima – essa dívida não é relevante para o Brasil, mas é para muitos países da América Latina e da África. A posição do presidente colombiano contra novos contratos petrolíferos na Amazônia ganha peso quando se sabe que seu país exporta combustíveis fósseis e conta com a renda petrolífera para cobrir parte substancial das despesas orçamentárias do Estado.

O presidente colombiano Gustavo Petro na reunião técnico-científica da Amazônia em julho de 2023, em Leticia. Foto: Leo Queen/Presidência da Colômbia

A Colômbia é, hoje, o segundo maior produtor de petróleo entre as oito nações representadas na cúpula. O país não tem exploração substancial na floresta amazônica, mas a fronteira petrolífera se expandia para essa região quando Petro assumiu, no ano passado, afirma a colombiana Tatiana Roa Avendaño, do Centro Nacional Saúde, Ambiente e Trabalho Água Viva (Censat Agua Viva). “É uma fronteira aberta lentamente, porque houve muita resistência e porque há grandes parques nacionais na Amazônia colombiana, e aqui não é permitida a exploração em parques nacionais”, explica Avendaño, defensora de uma transição energética justa.

Avendaño atesta que Petro, que assumiu a Presidência em agosto do ano passado, está mantendo a promessa de campanha de não assinar novos contratos petrolíferos. Mas ressalta que há contradições no próprio governo e muita pressão da oposição, o que recentemente levou à queda da ministra de Minas Energia, Irene Vélez, que veio do meio acadêmico. “Nos 11 meses do governo de Petro não houve leilões. Ele não cedeu, mas não me surpreenderia se em algum tempo houvesse alguma oferta”, diz. A principal brecha seria a autorização para a exploração de gás no mar do Caribe, com o gás sendo vendido como “combustível de transição”, tal como no Brasil. “Governos anteriores encontraram reservas em águas muito profundas, com todas as implicações técnicas disso e riscos ambientais numa zona sensível, onde há muito turismo”, alerta.

É evidente que o assunto e as demandas são de fato transamazônicos, com dilemas semelhantes em muitos dos países que estarão representados em Belém. Na comparação com momentos anteriores desde a aprovação da Convenção da ONU contra as Mudanças Climáticas, em 1992, o que há de diferente são as evidências cada vez mais frequentes de que a espécie humana está atrasada em seu compromisso com o planeta. “Apesar de a crise climática ser consequência do uso de combustíveis fósseis, nestes 30 anos desde a convenção só agora o assunto é incorporado à discussão”, observa Tatiana Avendaño. “É importante que países que têm petróleo comecem a falar em mudar o modelo, em ter zonas livres de exploração, e que proponham isso aos que continuam consumindo a maior parte das reservas que há no mundo.”

Checagem: Plínio Lopes

Revisão ortográfica (português): Elvira Gago

Tradução para o espanhol: Meritxell Almarza

Tradução para o inglês: Diane Whitty e Julia Sanches

Edição de fotografia: Mariana Greif

Montagem da página: Viviane Zandonadi e Érica Saboya

Terra Indígena Alto Rio Negro, no município de São Gabriel da Cachoeira (Amazonas), perto da fronteira entre Brasil e Colômbia. Foto: Christian Braga/Greenpeace