Patricia Gualinga encarna una insurrección. Es una de las principales líderes de los Kichwa de Sarayaku, en la Amazonia ecuatoriana, un pueblo que consiguió expulsar a una petrolera que intentaba invadir su territorio con el apoyo del Estado: 1.250 Indígenas contra el consorcio formado por las empresas argentinas CGC y Petrolera San Jorge. Una lucha que comenzó en la década de 1990 y que ha llevado el nombre de este pueblo originario, y especialmente el de la familia Gualinga, por toda la Panamazonia. Como ejemplo de resistencia, sí, pero, sobre todo, como ejemplo de que es posible vencer.

Pocas familias pueden contar con tantas guerreras y guerreros, pensadores potentes, en tantos frentes como los Gualinga, desde el interior de la Selva hasta las redes sociales. «Es porque somos descendientes del jaguar», explica ella.

Patricia es seria, sus palabras están enraizadas, no comete ligerezas ni cae en discursos fáciles. Este compromiso con la verdad hace que se la escuche en muchos lugares del mundo, un respeto que la salvó cuando invadieron su casa y la amenazaron de muerte. Tampoco se enemista con los que libran la misma lucha. Hábil tejedora de alianzas, busca ampliar su red de aliados, razón que la llevó a acercarse al fallecido papa Francisco y a la Iglesia católica. Sin embargo, es radicalmente cautelosa con los gobiernos.

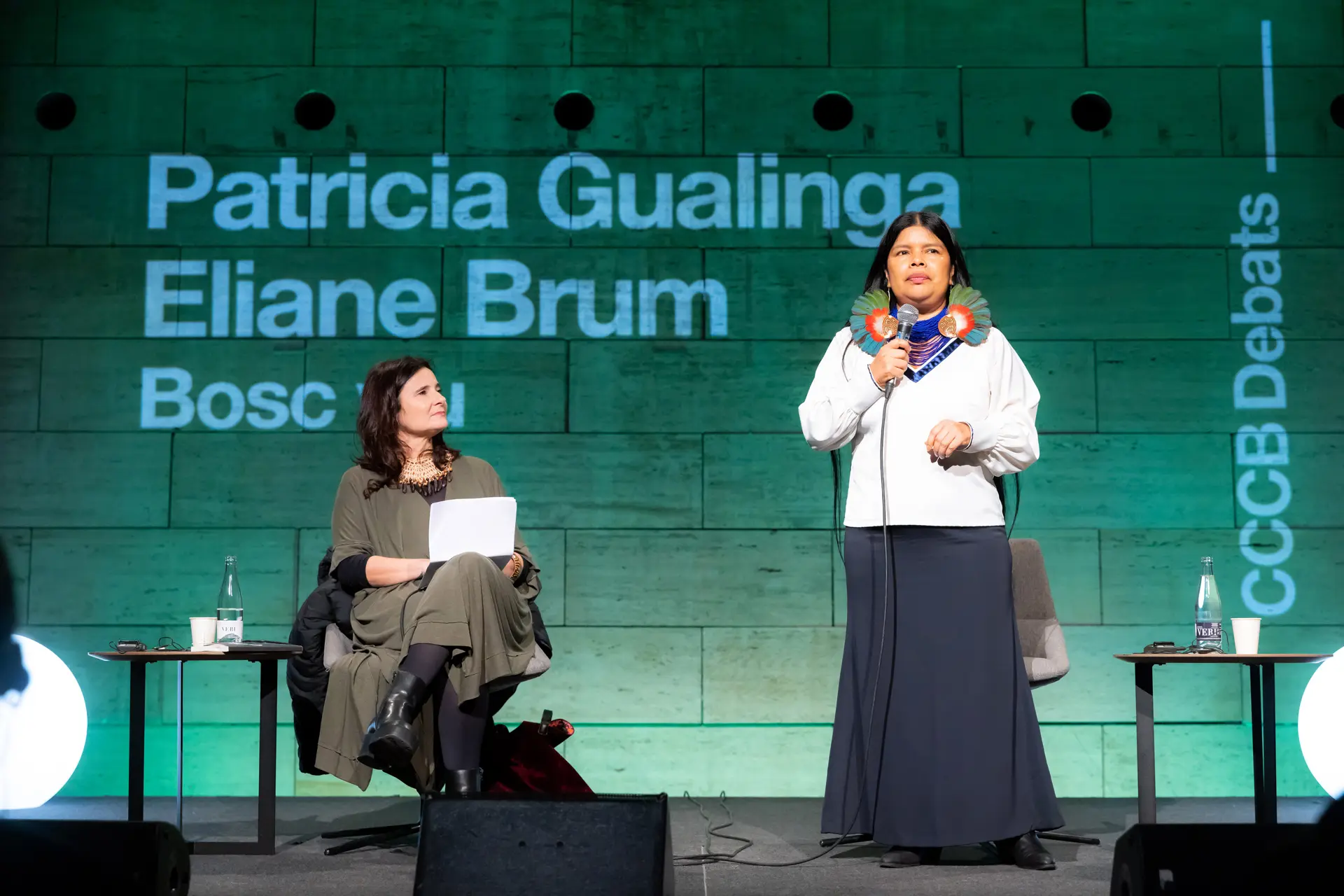

Patricia Gualinga fue mi segunda invitada en el ciclo de entrevistas públicas llamado «La Selva es mujer«, que organicé en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona a finales de 2024 y que ahora publica SUMAÚMA, en nuestras tres lenguas, con el apoyo del CCCB. La primera fue Ehuana Yaira, del pueblo Yanomami, cuyo territorio se extiende entre Brasil y Venezuela. Es fascinante escucharlas y aprender de ellas: Ehuana solo recientemente entró en contacto con el mundo de los no Indígenas, habla yanomam y apenas conoce unas algunas palabras de portugués; Patricia está acostumbrada a hablar la lengua de los colonizadores españoles en los escenarios del mundo, siempre navegando por las desafiantes aguas de los entremundos.

Cuando le pregunté a Patricia por qué no tenía hijos, un soplo de malestar corrió por entre el público, compuesto en su mayoría de mujeres. La pregunta evoca un tufo patriarcal, que señala la reproducción como el mayor e ineludible deber en la vida de una mujer. Mi intención, no obstante, era poner de relieve una elección aún poco frecuente para una mujer Indígena. La reproducción ha entrado en el debate de algunos pueblos, en la medida que es necesario aumentar la población Indígena como estrategia de supervivencia frente a las fuerzas genocidas que actúan en las Américas desde antes de 1500. Pero tener hijos sin control reproductivo ya no es algo que todas las mujeres acepten sin cuestionarlo desde que empezaron a ponerse al frente de las luchas en los territorios. Yo creo mucho en las preguntas complicadas. Pero, en aquel momento, había tres experiencias culturales en fricción en el CCCB, lo que siempre nos lleva a lugares interesantes.

Patricia no teme las preguntas difíciles ni las rehúye. En esta entrevista, enfrenta la cuestión del patriarcado en los territorios Indígenas y critica duramente a la izquierda extractivista. Les trae a los no Indígenas la Kawsak Sacha, el bello concepto de la Selva Viviente que su pueblo ha llevado desde la ancestralidad hasta el universo de las leyes del Estado, poniendo en evidencia la diferencia de profundidades del mundo que ve el medioambiente como un objeto o un nicho y el mundo que se entiende como Naturaleza y entiende, siente y percibe la Selva como un ser pensante.

En estos tiempos en que el ataque de la minoría dominante amenaza a los humanos con la extinción, el significado de las palabras de Patricia Gualinga se amplía y su voz cobra cada día más importancia. En esta entrevista, la pensadora de los Kichwa de Sarayaku nos enseña a luchar.

“La Selva es mujer»: la líder del pueblo Kichwa de Sarayaku fue entrevistada en el ciclo del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Foto: Robert Ramos/CCCB

Eliane Brum: Patricia, tú procedes de una familia, los Gualinga, que es sinónimo de lucha por la Amazonia. No conozco una familia con tantos activistas importantes con el mismo apellido. ¿Qué convierte a los Gualinga en un referente?

Patricia Gualinga: Nos denominamos los descendientes de los hombres jaguares y de las mujeres jaguares porque nuestros ancestros tenían esa facultad de convertirse en jaguares, y un jaguar no se deja dominar fácilmente. Entonces, yo creo que tenemos eso en nuestro espíritu, en nuestra forma, en nuestros genes, y cuando vemos que tratan de hacer daño a nuestro hogar, a nuestro hábitat, se une toda la familia y están hombres, mujeres, niños, todos. Tenemos activistas muy pequeños, activistas jóvenes, activistas adultos y hacemos distintas cosas y yo creo que lo llevamos en nuestros genes.

Cuando tenías 20 años, 20 años y poco, habías optado por una vida diferente y trabajabas para el gobierno ecuatoriano. ¿Por qué habías tomado la decisión de vivir una vida diferente a la de tus padres y, después, cómo te convertiste en quien eres?

Hay que ubicarse en Sarayaku para saber la decisión que tomé. Sarayaku está lejos de los accesos a la ciudad. No hay carreteras, no hay luz eléctrica, está en plena Selva y la única cosa que nuestros profesores nos enseñaron es que teníamos que educarnos. Entonces, yo lo que hice fue salir a la ciudad para ir a un colegio, y en el colegio yo sabía que tenía que trabajar, que tenía que superarme. Mis hermanos eran líderes de organizaciones Indígenas y vi que era muy sacrificado. Yo quería una vida profesional. Yo trabajaba como gerente regional del Ministerio de Turismo y, en ese momento, Sarayaku se ve invadida por las petroleras. ¿Qué puedes hacer cuando ves tu casa invadida, tu familia en riesgo, tu pueblo en riesgo y que vienen un día a la oficina donde estás y te dicen “tienes que ayudarnos”? Yo ya tenía el conocimiento de cómo funcionaba el gobierno, que los papeles eran muy importantes para la sociedad occidental, que los documentos que llegaban al presidente, a los ministros, iban a ser útiles, que la prensa era importante. Tenía conocimientos que no eran solo de Sarayaku, sino conocimientos externos, y sabía que en ese momento tenía que tomar una decisión: o simplemente ignoras y vives con esa conciencia de no haber hecho lo que tienes que hacer o vuelves a tu comunidad y te enfrentas junto con ellos, sin saber los resultados, porque en ese momento no sabes que un pueblo de 1.200 personas puede tener resultados exitosos. Y eso es lo que yo hice, me fui con mi pueblo, me puse al lado de ellos y me enfrenté a toda la situación que iba a venir, obviamente con los conocimientos que adquirí habiendo estado fuera.

El pueblo Sarayaku luchó contra una fuerza muy poderosa, que es la alianza del Estado con las grandes corporaciones transnacionales de combustibles fósiles. Mil doscientas personas indígenas contra el Estado y una corporación transnacional. ¿Qué fue determinante para ganar una lucha que a muchos les parecía imposible?

Todos pensaban que era imposible. Pensaron que nuestra decisión era suicida. Y así nos lo hicieron saber. Bueno, yo no sabía si era imposible, no podíamos saberlo si no lo intentábamos. ¿Qué fue exitoso? Primero, generar una unidad local. Todos estábamos decididos a afrontar las consecuencias de la decisión que tomamos de no permitir que ingresaran a explotar nuestro territorio. Y segundo, utilizamos todos nuestros conocimientos. Yo, mi conocimiento de los medios, las estrategias hacia afuera.

La gente a nivel interno utilizó todas las estrategias de defensa interna, conocedores del territorio. Los militares se volvían locos porque no sabían de dónde [salían] y cómo se comunicaban. Inclusive la Naturaleza se aliaba a nosotros para atacarles. Muchas veces decían: “cuando hay lluvia con sol, van a aparecer hombres y mujeres de Sarayaku”. Y tenían miedo, tenían mucho miedo, porque se habían hecho una imagen de gente tan rebelde que muchas veces huyeron los trabajadores de las empresas petroleras. Tenemos tomas de militares que, en su huida, caían. Entonces, logramos generar un frente interno y demostrar hacia afuera que nuestro territorio estaba militarizado. Pero al mismo tiempo buscamos aliados. Trazamos varias estrategias que resultaron buenas y nos basamos en el marco de todo lo que [existe en] la ley [que] nos ampara: derechos colectivos, la constitución, el convenio 169, la declaración de Naciones Unidas sobre los pueblos Indígenas. Y les decíamos que ellos eran los que violentaban derechos. Yo creo que [fueron] tantas cosas que hicimos, que sería difícil enumerarlas una por una, pero fueron efectivas.

En el contexto de esta lucha, Patricia, recibiste amenazas de muerte. ¿Cómo ocurrió y cómo es estar amenazada de muerte? Estamos hablando de esto como si fuera un hecho, como si bastara con pronunciar las palabras para entenderlo. ¿Pero cómo es vivir sabiendo que quieren matarte?

Nosotros primero tuvimos amenazas colectivas. Muchas veces trataron de hacer creer a nuestras familias que nosotros habíamos fallecido en un accidente por ir a conversar a Quito. Pero la amenaza directa personalmente hacia mí vino después, tiempo después. Ya no fue una amenaza como [la que hicieron] a varios líderes de Sarayaku. Fue ya muy personal. Llegó al límite de llegar a la una de la mañana, romper los vidrios de la casa y directamente decirme: “si no lo dejas, te vamos a matar”. ¿Cómo es vivir con eso? Primero, si te vienen a decir eso cuando estás descansando y despiertas, primero tardas en reaccionar. Yo tardé unos minutos en reaccionar. Normalmente soy una persona que reacciona… En las emergencias, mi cerebro funciona superrápido. En este contexto de amenaza de muerte, mi cerebro demoró varios minutos en reaccionar, [en saber] cuál era. Porque primero pensé en la niña, pensé en mis padres ancianos, mi padre [tiene] más de 90 años, mamá igual, y no pensé necesariamente en mí. Fue extraña mi reacción. No pensé en mí, pensé en mis padres y en la niña. Y segundos después me di cuenta de que a la que la amenazaron era a mí. O sea, era yo la que estaba siendo amenazada. Y a esa hora de la madrugada, estando con la policía a 50 metros que no hace nada, lo único que se me ocurrió es poner, en una red social, en mi [cuenta] personal: “me acaban de amenazar de muerte”. En Europa ya era de día y tengo conocidos. Y normalmente soy una persona seria, no pongo cosas que no son reales. Entonces, hubo mucha preocupación. Y desde ese momento yo, por ejemplo, no tomo transporte público. Yo no puedo andar sola sin protección. Por mucho tiempo llevé protección todo el tiempo. La policía sabía dónde estaba. Pero yo sospechaba de la policía y de los militares. Entonces, no tenía más [maneras de defenderme de los] enemigos que mi voz, [la que uso] para hablar en contra del extractivismo. ¿Quién más podía hacer [algo]? Y realmente uno no sabe en qué momento uno puede estar bien o en qué momento pueden agredirte, en qué momento pueden interceptarte. Y a pesar de que uno puede sentir miedo, sabes que eso puede suceder, o te retiras o continúas.

Yo decidí continuar. Hasta ahora, desde la amenaza hasta ahora, mi vida no es la de siempre. Siempre tengo precauciones, siempre tomo mis medidas, incluso con la familia. Yo, a duras penas, cuando hay un cumpleaños de mi madre, puedo ponerlo públicamente, pero de la niña jamás, por ejemplo.

De mi Yara nunca lo pongo. Tampoco subo mucho de mi esposo, nada. Son medidas que tomo, a pesar de que yo sé que la inteligencia del gobierno de ese tiempo tenía todas las fotos y los sitios donde yo había estado, con quién me reunía, con quién comía, con quiénes andaba. Y eso lo tenían, y tiempo después lo descubrimos. No, la vida de alguien que es amenazada no creo que nunca vuelva a ser la misma de antes.

Sabemos que el 75% de las emisiones de gases que provocan el calentamiento global proceden de la producción y del uso de combustibles fósiles. Estamos viendo fenómenos climáticos extremos en todo el planeta y, aun así, las corporaciones de fósiles, como las que ustedes expulsaron de su territorio, siguen aumentando la producción de petróleo. ¿Por qué? ¿Quieren matarnos?

Yo creo que no les importa la gente. Les importan sus ganancias. Siempre digo que la ciencia ha avanzado, y hay muchas formas en que podrían hacer que esto no sea como es. El gobierno de Ecuador está tratando de abrir nuevas fronteras petroleras en los territorios que nosotros hemos defendido. Ahorita en la COP29, en Azerbaiyán, hay petroleras tratando de frenar que se deje de explotar petróleo. Están luchando para que realmente el petróleo sea el insumo en el que basen la economía. Y eso ya no da para más. O sea, ya entramos en una crisis en la que ya no hay vuelta atrás. Y, realmente, hablar con ellos es como hablar con alguien que no quiere escuchar. No quieren entender. Y nosotros hemos tratado de explicarles, como pueblos Indígenas. Y ahora ya no solo los pueblos Indígenas, también los científicos están intentando explicarles y no les quieren hacer caso. No escucharon a los Indígenas porque dijeron que éramos atrasados, ignorantes, soñadores, pero tampoco ahora hacen caso a la ciencia, a los estudiados. No les importa. Pero si lo dejamos en manos de ellos, esto va a ser la perdición. No podemos dejarles en manos de ellos las decisiones. Yo creo que es el momento en que tenemos, tal como Sarayaku se movió, que empezar a movernos. ¿A qué esperamos? Creo que ahí está la solución. Yo pienso que [la solución es] no estar conformes, porque, si no, ellos son capaces de exterminarnos, justificando que es la economía, justificando que es el bienestar, y realmente no es así, no se está viendo así. Estamos en un momento crítico, y ya no es una lucha Indígena, ya se convirtió en una lucha que ya es de cada persona.

La extrema derecha que avanza en todo el mundo, al igual que la derecha tradicional, defiende claramente los intereses de los superricos, accionistas mayoritarios de las grandes corporaciones que están destruyendo la Amazonia y todos los biomas. Pero una parte de la izquierda latinoamericana también defiende la explotación de los combustibles fósiles. En Brasil estamos luchando contra la apertura de un nuevo frente de explotación de petróleo en la Selva, defendida personalmente por el presidente Lula, nominalmente de izquierdas. También tenemos a Petrobras, la petrolera estatal, que está aumentando su producción de combustibles fósiles. ¿Por qué, en tu opinión, el petróleo une a un amplio espectro ideológico que incluye muy fuertemente la mayor parte de las izquierdas?

Yo veo, o por lo menos en mi experiencia, que la izquierda no ha defendido la Naturaleza. Los gobiernos de izquierda han basado su modelo económico en el extractivismo. Están casados con el capital extractivo. Entonces, no van a luchar por un ideal de defensa de la Naturaleza. A lo máximo llegan un poco a la defensa de derechos, aunque a veces ni a eso. Para ellos es difícil entender esta nueva visión, la visión de cuidado de la Naturaleza, cuidado de nuestro planeta Tierra. Creo que es tan nuevo que no lo asimilan. Porque entender cómo es el cuidado de esto implica romper su paradigma, su paradigma político, su forma de pensar. Entonces yo no confío personalmente ni en gobiernos de derecha ni tampoco en los de izquierda, porque ambos han utilizado el mismo modelo económico. O el uno va con la China o el otro va con el imperio [Estados Unidos]. Así andan. Y dicen que son de izquierdas. Entonces yo, cuando a veces nos polarizan y dicen: “Es que tú defiendes al gobierno de derecha”, “No, es que tú eres de la izquierda», yo digo: “Yo no, no lo soy; no me jalen ni a un lado ni al otro”. Yo no soy izquierda, ni derecha, ni tampoco centro. Soy pueblos Indígenas que exigen justicia social y respeto a los derechos. Derechos de la Naturaleza, derechos colectivos, derechos de la gente. Y no me vengan a jalar con ideales. Cumplan con lo que tienen que cumplir: con los derechos y con ejercer una justicia social adecuada. Entonces yo no confío en ningún gobierno.

¿Y cómo tu pueblo se mueve políticamente entonces?

A veces, cuando hay un candidato que está más o menos en la línea Indígena o tiene un discurso [indigenista], a veces votamos por él. Pero hubo una vez en que nos pusieron a votar entre uno de izquierda, que era extractivista, con otro de derecha. Y entonces decidimos no votar. No dejamos entrar las urnas a nuestro territorio. Y obviamente el Tribunal Supremo Electoral y todo lo demás, los militares y todo, pegaron el grito en el cielo. Pero les dijimos que no, no pueden obligarnos a escoger entre dos tendencias que no nos representan y que no están representando nuestros ideales. Y no votamos. Obviamente todos tuvimos que pagar 50 dólares si queríamos los documentos. Pero cuando nos dijeron “miren, ahí está el gobierno que apoyaron”, nosotros nunca apoyamos a ningún gobierno porque decidimos no votar. Y decidimos no votar en unanimidad para que no anularan los votos. No anulamos los votos, sino que no les dejamos entrar a votar en nuestro territorio. Les dijimos: “no ingresan acá, no van a venir a hacernos perder el tiempo”, y cerramos. Fue una decisión que puede ser extrema, pero a veces sirve como lección para decir: si no nos representan y nos están obligando a votar, tengo mi derecho a resistirme y a no votar.

Tu pueblo defiende el concepto de Kausak Sacha, la Selva viviente. En esta propuesta, no quiere que la Selva se clasifique como zona protegida o de protección forestal, ni que se incluya en las categorías jurídicas que ya existen, como la de los parques naturales. Ustedes no quieren encajar la Selva en las categorías que ya se utilizan. Reivindican que se reconozca formalmente la Selva como ser vivo, inteligente y consciente, y que el territorio se gobierne según la cosmovisión de tu pueblo. ¿Puedes explicar qué es Kausak Sacha y cómo sería esta gobernanza?

Bueno, escogimos ese nombre, Kausak Sacha, porque escuchábamos a nuestros yachaks, que son los sabios de la Naturaleza o a los que les dicen chamanes, [que decían] que la Selva era viviente y que, por eso, teníamos que respetarla y teníamos que entenderla. Y tratamos de que, en un momento tan crítico, [ustedes] puedan entender esa visión. ¿Qué es Kausak Sacha? Para hacerles entender, es la búsqueda de ese reconocimiento del que Eliane habla, de que los Bosques, la Naturaleza, las Selvas son seres vivos, conscientes, y, por lo tanto, son sujetos de derecho. Y por ahí salen los gobiernos y dicen: “ya, te convertimos en un Parque Nacional Yasuní”. Pero al Yasuní nunca le respetaron. Cuando los dejamos en manos de los gobiernos, violentan estos espacios, como parques nacionales, reservas de biosfera, bosques protectores, y cuando hay petróleo o minería, no les importan. Entonces pensamos que no podemos correr el riesgo de poner cuestiones tan sagradas como nuestros bosques en decisiones gubernamentales. Que es el tiempo de que escuchen la propuesta y dejen en manos de los pueblos Indígenas estos bosques vivientes, que ya están en nuestras manos, pero que corren un grave riesgo. Que [los gobiernos] lo digan públicamente y lo demuestren legalmente.

¿Y por qué? Porque nuestros yachaks y nosotros decimos que todo está absolutamente interconectado. O sea, lo que yo estoy hablando acá está conectado al Bosque Amazónico, y no porque yo estoy acá, sino porque así es. Y lo que yo estoy hablando acá puede estar conectado con el pueblo de algún lado. Porque la energía que emana y que mantiene el equilibrio está conectada por todo lado.

Kawsak Sacha: La Selva Viviente, un concepto que la comunidad de Sarayaku ha llevado al Derecho, desempeñó un papel decisivo en la expulsión de las petroleras. Foto: Misha Vallejo

¿Qué pasa cuando una explotación de petróleo o minerales rompe este equilibrio, algo que sucede tantas veces?

¿Qué ocurre? Se rompe todo ese camino y esa energía. ¿Y qué produce? Desertificación o catástrofes como las que hemos vivido en los últimos tiempos. Entonces, todo lo viviente, de donde fluye la vida para mantener el equilibrio planetario se llama Selva viviente, o Kausak Sacha. Puede llamarse de otra forma, pero nosotros le dimos ese nombre. Esa fuente de vida hace que, inclusive, si hay un impacto en un lado, pueda tener la fuerza de regenerar. Entonces, si se destruye totalmente todo, no va a haber esa fuerza. Por eso es importante que estos biomas, como la Amazonia, estén excluidos a perpetuidad de todo tipo de explotación. Porque son fuentes de vida que emana hacia otros lados para dar energía. Y eso es un conocimiento que es muy sagrado, que es sagrado de los pueblos Indígenas y que ve mucho más allá de lo que la ciencia ha descubierto. Porque la ciencia habla de los micelios, habla de las aguas voladoras, pero no habla de ese conocimiento tan profundo de seres no humanos que regeneran los ecosistemas. Seres que no pueden venir a hablar acá, pero que tienen una función tan importante, que es mantener el equilibrio del planeta.

Si se mantiene todavía cierto equilibrio es porque nosotros, los pueblos Indígenas, mantenemos nuestros bosques. Tenemos bosques absolutamente primarios que no han sido topados por el hombre. Bosques donde uno puede sentir tranquilamente a la Naturaleza. Bosques donde vas a ver la reacción de tu presencia. Eso es Selva viviente. Porque está vivo. Está pululando, está andando, está sintiendo, está mirándote, está sonriéndote, o está incómodo. Eso es un Bosque viviente. Algo que nosotros, por nuestra condición, hemos mantenido. Y algo que el hombre [blanco] ha perdido en el camino. Si no mantenemos estos bosques vivientes como tal, no habrá esperanza para la humanidad.

Los yachaks tuvieron un papel importante en las grandes victorias de tu pueblo, ¿no?

Los yachaks han tenido un papel muy importante en los procesos de resistencia. Y porque, para nosotros, eran nuestros maestros, de ellos aprendimos cuál era la relación que teníamos que tener con la Naturaleza, con los Bosques, con la Selva. Para la victoria de Sarayaku, ellos la visionaron muy claramente y protegieron el territorio. Yo creo que tal vez ese fue uno de los momentos más fuertes que tuvimos para poder luchar. Para que los derechos de la Naturaleza fueran aprobados en la Constitución del Ecuador, unos diez yachaks, ancianos, que ya partieron de este mundo, fueron a Montecristi a poner el espíritu de lo que se iba a aprobar. ¿Por qué? Porque, a pesar de no haber ido a la universidad, su estudio máximo es la Naturaleza. Los yachaks han sido las personas que pueden conversar con la Naturaleza. Algo que se va perdiendo, poco a poco, por todo lo que se está viviendo.

¿Cómo la Selva viviente es también un movimiento para la transformación interior de las personas humanas?

Conceptos como la Selva viviente son aplicables, porque es la fuente de vida de la que estamos hechos. Hemos tratado de abrir algo que fue considerado sagrado por muchos maestros. Hemos tratado de compartirlo porque consideramos que la gente tiene que aprender, tiene que sentirlo. Muchos dicen: “¿cómo lo siento, si estoy en la ciudad?”. Yo digo: “estás interconectado”. Posiblemente la plantita que sigue en tu jardín está tan conectada que está alimentándose de algún lado y sintiendo esa energía. Posiblemente el pequeño Bosque que está por ahí también está tan conectado. Y se siente esa interconexión. ¿Cómo luchar por eso? Es que es una lucha por la vida. Ahorita, no hay que pensar tan racionalmente y decir que esta es la absoluta verdad. Yo creo que hay que abstraerse y abrir, romper esos paradigmas que nos enseñaron en las escuelas y en todo y empezar a sentir la Naturaleza. La Naturaleza es tan generosa que es maestra por sí misma y tiene la capacidad de enseñar. Y, si te enseña, tienes la capacidad de aplicarlo, independientemente del lugar que estés. Tienes la capacidad de sentir, tienes la capacidad de conectarte, porque tú eres Naturaleza. Tu cuerpo es Naturaleza. Tu sangre es Naturaleza.

¿Qué haces cuando mueres? En nuestra comunidad nos vamos a la tierra, nos ponen ahí. Y nuestros espíritus se van, el alma se va, uno para el creador, los otros para distintos lados. Nosotros tenemos la energía del jaguar, posiblemente irá a la matriz del jaguar, posiblemente irá a la laguna, posiblemente irá al cielo, posiblemente irá a los grandes árboles. Porque el ser humano, para estar vivo acá, necesita elementos de la Naturaleza, energías de la Naturaleza. Y esos elementos son los que hacen nuestro cuerpo. Entonces, si eres Naturaleza, no puedes negarte a ti mismo, porque eso produce enfermedades. ¡Y estamos tan enfermos con tantas cosas por negar a la Naturaleza!

Yo creo que es momento de volver a conectarnos y de volver a sanarnos y de volver a comunicarnos. Puede parecer una locura, a veces yo me atrevo a explicarlo y a veces no, pero para nosotros es muy normal. En algún momento lo ignoramos y eso nos está también llevando a una crisis existencial.

Patricia, como nos contabas hace poco, la lucha de tu pueblo influyó en la incorporación de los derechos de la Naturaleza en la Constitución ecuatoriana de 2008, que fue la primera del mundo en reconocer los derechos de los seres no humanos. Pero, ¿este reconocimiento en la Constitución ha tenido un impacto real?

Bueno, el gobierno de ese tiempo dijo que es la mejor Constitución del mundo, y yo creo que sí es una buena Constitución, porque aprobó los derechos de la Naturaleza. Fue bueno porque nos da elementos para seguir defendiendo, pero no porque los gobiernos realmente apliquen lo que pone en la Constitución. Por ejemplo, hemos logrado frenar en Íntag, una zona en la parte andina, la explotación minera gracias a los derechos de la naturaleza. Aparecieron dos ranitas que estaban en vías de extinción y eso generó un argumento científico, biológico, y el juez tuvo que fallar en contra. Si no, las ranas se extinguían en ese espacio. Eso es solo un ejemplo. Una rana muy chiquita, pero que ha hecho una incidencia muy fuerte a raíz de los derechos de la Naturaleza.

O sea, [la ley] sí sirve, pero porque la sociedad lo asume, no porque los gobiernos quieran cumplirlo. Como les dije al inicio, no confío en los gobiernos o en lo que puedan hacer, sino en esa sociedad organizada que hace cumplir lo que se aprueba en las leyes.

En la COP de 2015, en París, las mujeres de Sarayaku llamaron la atención del mundo al remar por el lago Bassin de la Villette en una canoa construida en el territorio Sarayaku y transportada a París para la ocasión. ¿Cómo se relaciona el género con la destrucción de la Selva? ¿Y qué ha ocurrido para que en las últimas décadas las mujeres hayan asumido gran parte del protagonismo de la lucha en toda la Selva amazónica?

Sí, eso fue toda una aventura llevar una canoa desde Sarayaku. Fue terrible, porque la policía nos perseguía, [íbamos] con la canoa adelante y la policía atrás, tratando de ver qué estábamos haciendo. Y cuando al final logramos ya escapar de la policía, las aduanas querían hacer huecos a la canoa para ver si llevábamos droga y no podíamos permitírselo. La intención era navegar en el Sena, pero la canoa era muy pequeña para navegar en el Sena y no nos lo permitieron. Fue una aventura de varios meses, pero fue la única comunidad que logró llevar una canoa a París. Y no solo llegó la canoa, llegaron varios asientos, lanzas… Fue una aventura completa. Pero en cuanto a tu pregunta sobre las mujeres, ¿por qué estamos apareciendo? Yo creo que llegamos en un contexto en que todo el tema extractivo es un tema muy patriarcal. Ellos vienen con esas ínfulas tratando de explotar nuestros territorios. Y las mujeres no habíamos tenido tiempo de expresarnos como deberíamos. Porque, inclusive, hasta nuestras organizaciones son patriarcales. Yo le decía a Eliane que, por ejemplo, la organización nacional [de los Indígenas] hasta ahora, en más de 35 años, no ha tenido una presidenta mujer. Todos han sido hombres. Igual la organización regional. Y ahí se peleaban entre los hombres, tanto con las empresas como con el gobierno, y al final terminaban desprestigiando a las organizaciones. Llegó un momento en que dijimos: vamos a hablar nosotras. Porque siempre hemos estado presentes, empujándoles desde atrás, pero nunca nos han dado la posibilidad de hablar. Vamos a decirles desde nuestro pensamiento, como esposas, madres, hermanas, mujeres, qué es lo que estamos sintiendo en este contexto. Y así lo hicimos. Surgimos en un momento en que nos prohibieron las movilizaciones para decir que no queríamos explotación. Les fuimos a decir que nosotras sentíamos de una manera diferente el tema del extractivismo. Que lo sentíamos como una violación directa hacia nuestros derechos. Que sentíamos la afectación de la tierra. Empezamos a hablar y no hemos parado. Cada vez hay más mujeres hablando. Y muchas veces nos dicen: “¿pero por qué quieren reunirse entre mujeres?”. Porque no nos dan espacio. Porque no quieren escucharnos. Por eso yo soy ahora parte del colectivo Mujeres Amazónicas Defensoras de la Selva, un colectivo de mujeres líderes de distintas nacionalidades, distintos idiomas, distintos territorios. Pero porque nosotras queremos decir cómo pensamos, cómo sentimos, cuáles han sido las violencias que hemos vivido, qué violencias sufrieron nuestras madres, nuestras abuelas. Y obviamente dentro de Sarayaku hemos hecho bastante incidencia. Y yo, desde que ejercí la dirigencia de la mujer y la familia en Sarayaku, exigí que siempre haya 50% de participación de mujeres. Y por eso logramos llevar a varias mujeres a París. También a la Corte Interamericana [de Derechos Humanos] fueron 50% de mujeres. Hay un contexto complicado en la Amazonía, pero lo estamos haciendo. Y cada vez hay más mujeres. Pienso que la lucha de la mujer es una fortaleza muy fuerte para la defensa de la Amazonia.

La canoa de la vida: Patricia (la tercera) navega por el lago Bassin de la Villette de París en la embarcación que llevaron de Sarayaku a la COP21. Foto: Thomas Samson/AFP

Quería pedirte que hables un poco más sobre esto, sobre cómo las mujeres cambian la lucha en la Amazonia.

Cuando las mujeres vienen, esa lucha que es muy patriarcal entre hombres se transforma en una lucha integral. Porque las mujeres se identifican con la tierra. Y eso es muy importante. En el momento que tú te identificas con el territorio que llevas, es un valor grande que permite avanzar. Por ejemplo, la decisión del no definitivo a la explotación petrolera nace de las mujeres. No nace de hombres. Nace de una fila de mujeres que amenazaron a sus esposos y dijeron: “no vamos a aceptarlo”. ¡La chicha es una bebida tan importante en Sarayaku! Sin chicha no se puede vivir. Y ellas dijeron: “no volveremos a hacer chicha nunca más si alguien de ustedes se atreve [a apoyar a las petroleras]”. Y obviamente el solo hecho de que tu esposa esté diciendo no haré más chicha para la bebida de la casa, el alimento de la casa, yo creo que fue fuerte dentro del contexto. Entonces, que las mujeres se pongan radicales a veces puede hacer reaccionar a los hombres. Así empezó la lucha. Sí, porque había una discusión interna, pero las mujeres tuvieron esa radicalidad.

La violencia contra las mujeres es una realidad en todo el mundo. La región amazónica registra algunas de las estadísticas más elevadas de violaciones y abusos sexuales. Y sabemos que esta realidad de la violencia sexual está presente también entre los pueblos Indígenas. ¿Por qué crees que el patriarcado, del que hablabas hace poco, atraviesa culturas tan diferentes?

Yo creo que hay mucha comodidad en el patriarcado. Utilizan la fuerza física. Las mujeres podemos ser muy inteligentes, bastante estrategas, intuitivas, pero muchas veces nos falta la fuerza física. Y tratan de doblegarnos a través del maltrato. Y eso se ha visto muchísimo en los territorios Indígenas también. Muchos tratan de justificarlo diciendo que es cultural. Pero ninguna violencia tiene una justificación cultural y les hemos dicho muy claramente: “nada justifica la violencia, ni siquiera la cultura”.

Puede ser complicado en territorios donde posiblemente no entiendan de leyes, pero hay una ley natural. Y esa ley natural realmente no tiene nada que ver con lo que a veces ocurre. Yo pienso que en determinado momento, fue el contacto que se hizo [con los blancos], porque muchas culturas que eran matriarcales, como la Huaorani, ahora se han convertido en culturas patriarcales, donde dominan y amenazan a las mujeres y donde violentan a las niñas.

Muchas veces las culturas que no logran posicionar a las mujeres o las organizaciones que no permiten que haya mujeres son las que están en debilitamiento. Y yo creo que eso no se puede permitir. Estamos hablando con mucha claridad y cuestionándonos también a nivel interno, como mujeres, porque también muchas veces puede ser un tabú y no queremos hablar de estas cosas, no queremos que se enteren afuera. Y no [puede ser]. Estamos hablando claramente de que la violencia no es cultural, de que está mal golpear a las mujeres, que no puede haber matrimonio con niñas, que no puede haber violencia, que eso es un delito y que se tienen que tomar medidas internas y medidas externas.

Es la realidad y creo que es una de las debilidades sociales que nosotros, como pueblos indígenas, tenemos que ver y afrontar. Lo hemos empezado a hablar las mujeres con claridad, aunque las organizaciones han tratado de no traer ese tema muy a la luz pública.

Patricia, ¿el feminismo de las mujeres no Indígenas ha tenido alguna influencia en las mujeres de Sarayaku para reaccionar contra el patriarcado?

No sé si ha tenido influencia, normalmente nacimos así, medio rebeldes, siempre nos conocieron así y creo que fue sin mucha influencia. Yo recuerdo a las abuelas así, muy enojadas, siempre tratando de incidir, y crecimos en ese ambiente. Ahora coordinamos aspectos que puedan ser interesantes, con algunas feministas, especialmente en el tema de derechos. Porque uno de los argumentos que tienen en las comunidades es: “ah, ya han venido las feministas de afuera para influenciarlas mal, de eso no queremos saber nada”. Hay culturas en las que recién están empezando a aparecer las mujeres, a las cuales no les permiten [hablar] con ese argumento. Entonces, tratamos de decir que no aprendemos el feminismo afuera, sino que estamos exigiendo lo que es interno y simplemente coordinamos algunos elementos con algunas cuestiones externas.

Es muy complicado, en el territorio amazónico, empezar a hablar sobre feminismo, patriarcado y estas cuestiones. Primero, no lo van a entender fácilmente, y segundo, va a haber toda una resistencia, no de las mujeres, más bien de los hombres: no van a permitir ir a sus hijas, van a tratar de impedir que sus esposas participen… Lo tratamos con mucha cautela, pero lo que logramos hacer es capacitar a las mujeres en derechos, capacitarlas para que puedan tener elementos, información, y eso ha dado mayor resultado. Porque ellas ya van aprendiendo y no es que sean feministas, están aprendiendo de derechos. Obviamente, en el transcurso van a exigir derechos, como el tema de género y todas estas cuestiones, pero lo manejamos de una manera mucho más cautelosa en las comunidades. En Sarayaku podemos hablar de todo casi, pero hay comunidades donde a las mujeres no se les permite participar, todavía hay en Ecuador.

Patricia, es muy raro que una mujer Indígena no tenga hijos. Tú no tienes hijos. ¿Fue una elección?

Bueno, tal vez no soy la Indígena típica. Lo que pasa es que… ¿se acuerdan que dije que yo quería estudiar, ser una profesional? Ese era mi sueño desde chiquita, porque eso nos dijeron. Y no me di cuenta del tiempo. Estaba en esa búsqueda y lo que pasó es que cuando llegó el problema de Sarayaku, yo estuve el 100% de mi tiempo en la lucha de Sarayaku, coordinando con los abogados. Era la que más estaba en contacto a nivel externo. Y no me di cuenta de que el tiempo pasó. ¡Ni siquiera tenía novio! Y al final, cuando encontré a mi actual esposo, ya tenía 36 años. ¡Había pasado el tiempo tan rápido! No es que tuviera la elección, cuando quise tener hijos, yo creo que mi cuerpo ya estaba tan acostumbrado a resistirse a todo que se resistió a tener hijos también. Dijo «no», y no pude tenerlo. Sin embargo, nos casamos y tengo una niña que es mi sobrina, que a los dos años decidió mudarse con nosotros. Ahora tiene 14. Ella ha vivido toda su vida conmigo y es mi hija. No salió de mí, es hija de mi hermano el que me sigue y se convirtió en nuestra hija. ¿Si eso me conflictúa? No, nunca me conflictuó. Hay tantos niños en Sarayaku, y yo vivo con una familia que me quiere muchísimo, un esposo que me quiere, hermanos que siempre están pidiendo mi opinión, niños que siempre están pidiendo mi opinión, niñas que dicen quiero ser como Pati, un pueblo que me quiere. Tengo mucha gente que me quiere y hay más gente que me quiere que la gente que no me quiere.

Quería volver, Patricia, a la cuestión de la gobernanza y de la causa Kawa Sacha, que defiende que es necesario escuchar a los no humanos. ¿Cómo lo hacen?

Bueno, no se puede hacer una consulta pública a los no humanos, pero hay formas. Los pueblos Indígenas tenemos esa afinidad. La estructura de gobernanza de Sarayaku es una estructura mixta, que tiene un presidente elegido en asamblea cada tres años y que tiene autoridades tradicionales [elegidas] cada año. Las autoridades tradicionales tienen una estructura parecida a la manera como se organizan los animales, porque una manada de animales tiene siempre a su jefe, que es el curaca, el jefe de los animales. Si ustedes ven una manada de monos, siempre tendrá un jefe y luego estarán las doñas, les llaman así. Y los que van al peligro ¿saben quiénes son? Los jóvenes. En la manada, los que van a conducir el camino son los jóvenes. Ellos van por los árboles, el jefe va en la mitad y atrás van mujeres y niños. Entonces, más o menos, Sarayaku ha buscado una estructura de gobernanza parecida a la Selva, tratando de entender el contexto y tratando de valorar qué es el territorio sin mal, sin contaminación, sin depredación, tratando de valorar los conocimientos ancestrales y la ciencia Indígena, que tiene que ver con el conocimiento del Bosque, que tiene que ver con arquitectura, que tiene que ver con cultura. Toda esta estructura forma una gobernanza. Yo podría decir que Sarayaku, de alguna manera, sí tiene cierta autonomía en su gobernanza.

Los espacios vivientes, los bosques primarios, quedan como vivientes, no son topados. En esos no intervenimos. Hay espacios donde los pusimos a producción. Un espacio de la zonificación donde hacemos nuestras chacras y donde la estructura es rotativa. No vamos depredando. Si tú tienes cinco chacras, que son como huertos, vas a circular en esos cinco espacios. No vas a ir avanzando más y más y más. ¿Por qué? Porque permites que se vayan regenerando. Haces una, terminas ahí, dejas que se regenere, vas a la otra y así sucesivamente, y haces un círculo y vuelves al inicial. Así no sigues avanzando, depredando todo el territorio. No somos vegetarianos, comemos carne. Y dirán: ¿qué hizo, le sacó [las plumas] a la lora? [Patricia hace esta pregunta señalando los pendientes que lleva, hechos de plumas de lora.] No, seguramente nos la comimos, la lora. Pero lo que no hacemos es terminar con la especie. Utilizamos lo que tenemos que utilizar: los peces de los ríos, los animales… Pero hay especies que, si identificamos que están en vías de extinción, está prohibido cazarlas, como por ejemplo el tapir. El tapir en nuestro territorio no se caza, por más que lo veas nadando en el río. Tanto es así que se ha logrado reproducir ya bastante. ¿Por qué? Porque se demora en su reproducción.

Entonces, esa estructura de autogobierno de Sarayaku permite tener una función interna de gobernanza territorial. Nosotros sabemos exactamente que no queremos explotación petrolera, minera, ni madereras, ni carreteras. Para eso no hace falta hacer consulta, porque ya lo decidimos. Tampoco necesitamos que vengan a decirnos: “vuelvan a decidir”. Todo el mundo va a decir: “¿Qué? ¿Ustedes no entendieron que ya nosotros dijimos que no?”. Entonces, eso ya está decidido. Pueden consultarnos en otros aspectos. Por ejemplo, una infraestructura de un colegio: con qué material va a ser hecho, si va a ser con cemento o si va a utilizar cosas del lugar, o cómo va a ser. Esas cuestiones están sometidas a consulta. Hay temas que pueden consultarse y hay temas que ya no necesitan consulta, porque nosotros ya lo decidimos. Es la forma de gobernanza de Sarayaku.

Luchando como Selva: vista aérea de la plaza central de Sarayaku, donde vive el pueblo que se ha convertido en un referente de lucha y resistencia. Foto: Rodrigo Buendia/AFP

¿Y cómo escuchar a los no humanos?

¿Qué pasa con los no humanos? En los no humanos podemos encontrar diversidad. Unos podrán decir que el árbol es no humano. Pero tal vez en Sarayaku te digan: “¿Sabes que hay un no humano que es parecido a ti o a mí? Y se llama Amazanga y es el jefe de los Bosques. No lo puedes ver porque comes mucha sal y muchos condimentos y él no quiere verte”. ¿Cómo es consultado él? Él ya dice que no quiere verte, porque tu energía no está tan bien como la de él. ¿O qué pasa con la madre de la producción, que es la que da la energía de la producción? Entonces, puede haber varias categorías de no humanos: aquellos como las lagunas, las plantas, los hongos, o aquellos seres de la Naturaleza que tienen nombres en nuestros espacios y que no solo habitan en Sarayaku, sino que pueden estar habitando en el polo con distintas formas o que pueden estar habitando en Borneo con distintas formas.

Para mí el espíritu no muere. Un espíritu es inmortal, pero un ser es mortal. Esa es la gran diferencia. Un ser tiene una función de regeneración. Esa es su función. Matas a un ser de la Naturaleza y acabaste con esa función. ¿Cómo puedes consultar eso? ¿Cómo puedes cuantificarlo económicamente? ¿Cómo puedes cuantificar cuál es la pérdida? Porque no fuiste ni capaz de conocerlo. Entonces, yo creo que es una discusión bastante amplia que la ciencia todavía no logra descubrir totalmente.

El crimen organizado avanza sobre la Selva. ¿Cómo afecta esto a la lucha por la Selva viviente? ¿Cómo se podrá defender la Selva de este nuevo elemento destructor tan poderoso y aún más peligroso que es el crimen organizado?

Toda apertura a este tipo de cuestiones es la carretera. Abres una carretera y ya entró todo el mal. Primero, van cortando los grandes árboles. Segundo, va entrando gente que no deseas que ingresen al territorio. Por eso yo les dije que Sarayaku no quiere carretera. ¿Por qué? Porque ahí nos volveríamos bastante vulnerables a este tipo de grupos, como el crimen organizado. El candidato presidencial [Fernando Villavicencio, asesinado durante la campaña electoral de 2023 en Ecuador] era amigo nuestro, se refugió en Sarayaku por un mes cuando era perseguido. Y nosotros logramos salvarle la vida, y de otros dos más, porque le acogimos en nuestro territorio. Pero cuando estaba ya en la ciudad, el candidato, Fernando Villavicencio, fue asesinado. Pensamos que hay situaciones en las que no podemos perder el control, porque por la carretera militarizan, por la carretera entran policías, por la carretera entran madereras. Pero cuando no hay carretera… Lo que nos pasaba a nosotros era que nos mandaban aviones, pero no es fácil aterrizar, las pistas son muy pequeñas. Entonces, no se atreven. Aparte de eso, por la carretera pueden ubicar exactamente tu territorio. Cuando no conocen el territorio es una debilidad, inclusive para el crimen organizado, o para los que sean.

El crimen organizado es un gran riesgo. A raíz del Yasuní ha amenazado a los compañeros Huaoranis con asesinarlos, porque hicieron ganar en la consulta popular la no explotación. Y eso quiere decir que inclusive el crimen organizado está aliado al extractivismo y a estos nexos. O sea, no están operando solos, no están actuando solos. Hay alianzas con autoridades, con gobiernos, con grupos que hacen que estos puedan explotar, ya sea legalmente o ilegalmente, temas como la minería. Yo pienso que, cuando dicen minería ilegal, a veces vemos que hay autoridades involucradas. No es tan ilegal como dicen, porque siempre hay corrupción e involucramiento de la gente que tiene que mantener el control. Entonces, es complicado.

Si hay más apertura de carreteras, muchos hermanos Indígenas estarán más vulnerables. Y muchas veces venden la idea de que la carretera es desarrollo: “vas a poder vender tu verde, vas a vender tu yuca, vas a vender tus frutos”. Y no es así. En realidad, esa venta no te da mayor economía, pero sí te trae, con la apertura de carreteras, mayores problemas.

Patricia, antes decías que la Selva, la Naturaleza, se defiende. ¿Podrías hablar más sobre eso?

Mira, hay varias formas. Yo pienso que la Selva de Sarayaku muchas veces se defendió sola. Alguna vez mandaron a hacer una operación que se llamaba bisturí. ¿Por qué se llamaba bisturí? Porque la operación era interceptar a la gente, sacarlos y llevarlos presos. ¿Qué pasó? Los helicópteros se habían dado la vuelta e intentaron aterrizar en una playa. Nosotros no lo estábamos viendo, porque el territorio tiene 144.000 hectáreas. Ellos trataron de bajar a la playa y a simple vista todo parecía tierra. Pero cuando saltaron, cayeron en un pantano y adentro había piedras y se rompieron la pierna. Y, entonces, a las siete de la noche, nosotros vimos la emergencia pasando por Sarayaku hacia el hospital. Y eran policías. Muchos decían que no avanzaban con los mosquitos, que los mosquitos les estaban atacando. No a nuestros compañeros, sino, específicamente, como si hubieran recibido la orden, los mosquitos los atacaban a ellos. A veces, una serpiente les atacaba. O sea, yo pienso que la Naturaleza puede reaccionar. Puede parecerles una cosa irreal, pero nuestros yachaks se comunican con la Naturaleza. Hay cantos todavía que no me atrevo a mencionar. Una vez, con las hermanas de Brasil, yo canté un canto del jaguar, porque estaban haciendo Belo Monte y las hermanas estaban muy tristes. Y al día siguiente, ellos vinieron diciendo que un jaguar grande atacó un campamento. Entonces, yo estoy absolutamente segura, y lo consulté muchas veces con mi padre, que uno, si logra comunicarse con la Naturaleza, puede hacer que la Naturaleza luche igual que tú.

Yo no he vuelto a cantar la canción del jaguar. No quiero que vuelva a atacar a ninguna cosa más. Porque conversé muy seriamente con mi papá y me dijo: “si no tienes un control al respecto, no puedes hacerlo; tienes que tener el control para utilizar la canción sagrada”. Y eso es solo un ejemplo. Pero, si ya no escuchan, yo creo que habrá que utilizar todas las formas. Si ya no escuchan a la razón, a la explicación, a lo sagrado, al equilibrio, a la catástrofe climática, ¿qué recurso nos va a tocar a la gente de la Naturaleza?

El pueblo Kichwa de Sarayaku, tu pueblo, se convirtió en un emblema por tantas victorias. ¿Qué sucede con Sarayaku? ¿Por qué Sarayaku es tan unido y fuerte?

Sarayaku está considerado como el pueblo del mediodía, la tierra del centro. Y ese es el pronóstico que escuchamos desde hace mucho tiempo. ¿Qué es la tierra del centro? Es la tierra que se conecta al cielo y a la tierra. O sea, es como el nexo de la resistencia. Entonces, dicen que lucharemos hasta el final. Cuando nos hablaban así, antes, de las petroleras, yo pensaba: “¿qué será, pues, el final?”. Cuando veo cómo ha ido transcurriendo, pienso que la profecía era real. Porque Sarayaku es un pueblo que está poniendo un camino para otros pueblos, es un pueblo que siempre está a la vanguardia de todo. Hizo un camino para la resistencia y para muchos otros pueblos que lo siguieron, creó una jurisprudencia que ha sido utilizada en muchos países de América ¿Qué hace de Sarayaku [un pueblo] tan especial? Que se atreve a decir. Que no tiene miedo de pronunciar. Y que hay una cuestión que entendió: es un pueblo con mucha dignidad que no está dispuesto a vender su dignidad. Y jamás piensa que es menos que otros. A Sarayaku han llegado algunos famosos. Pero ahí no son famosos, porque nadie les conoce. Entonces, los que en la ciudad pueden tener un acoso, en Sarayaku no lo van a tener, porque a todos los consideran iguales. Se han hecho teorías inimaginables sobre Sarayaku: muchos piensan que tienen montañas de armas, lanzas, que nadie puede entrar a Sarayaku sin pasaporte, cosas así. Pero no es verdad. Sarayaku es muy amigable, es tranquilo. Solamente no deja entrar a las petroleras, mineras o a gente que va a hacer daño. Entonces, yo creo que es eso: vernos como iguales y actuar con mucha dignidad.

¿Cómo nos ves a nosotros, a los no Indígenas?

Yo soy una persona que no me conflictúo por las diferencias culturales. Pienso que todos somos humanos. Y no estoy conflictuada tampoco por decir: él es blanco, él tiene plata, él es estudiado. No me creo estereotipos, porque a todos los considero iguales. Y creo que eso me ayuda bastante para poder conocer a las personas. Y tampoco me estanco en un rencor del pasado, porque estoy en la madre patria ahorita. Hay mucha gente que vive en el rencor de la madre patria, de la colonización. Es una cuestión de la historia que no la vamos a poder borrar, porque ya ocurrió. Pero no es una cuestión de la historia que va a permitir que me estanque en esa historia y que siga diciendo: tú eres el español, tú eres el que nos colonizó. Tampoco con la Iglesia. No me quedo en el rencor, trato de buscar la forma de construir de lo que fue a lo que es ahora.

Soy la vicepresidenta de la Conferencia Eclesial de la Amazonia. ¿Qué es eso? Es una institución que crea el Vaticano para seguir tratando de apoyar a la protección del Amazonas. Y muchos me dijeron: “pero tú eres la hija del chamán Sabino Gualinga, ¿cómo es posible que estés ante estos católicos que han hecho tanto daño?”. Y sí, yo sé la historia, yo sé que cometieron tantos errores, pero ¿qué hago solo viviendo en el pasado? Necesito tener a la Iglesia católica, el Papa, de aliado para la defensa de la Naturaleza. Necesito que un vocero internacional como él hable sobre la Amazonia. Y no por eso voy a vivir en el rencor y no avanzar.

Tengo un propósito grande: que la Amazonia pueda seguir existiendo y que pueda seguir manteniendo el equilibrio planetario. Y creo que es un objetivo grande. Yo te veo como Eliane Brum, como alguien que no es Indígena, pero no te veo diferente a un ser humano.

Antes de abrir el turno de preguntas del público, Patricia Gualinga quiere hacerles preguntas a ustedes.

Patricia: ¿Cómo ven ustedes la lucha de un pueblo como Sarayaku, de los pueblos Indígenas, con esta visión, con esta cuestión cultural, viniendo a hablarles acá?

Eliane: ¿Quién puede responder?

Público: Bueno, yo os encuentro admirables, de verdad. Os mando toda mi fuerza. No estáis solos. No creo que lo veamos como algo lejano. Yo creo que hacéis muy bien en concienciarnos a nosotros, que somos urbanitas, que estamos en la ciudad. Quedé conmovida y, de verdad, me provocan mucha tristeza todos los peligros que os amenazan. Y ojalá os podamos ayudar, a través de las redes. Yo creo que, para mí, sois nuestros líderes, una guía a seguir. Y que, por favor, nos pidáis cómo podemos ayudaros. No sé, yo os admiro profundamente, de verdad, y me encanta que no os sintáis menos. Todo lo contrario, tenéis muchísimo valor.

Patricia: Muchas gracias. Una segunda pregunta: la empresa Repsol es española; ¿podrían ustedes incidir en esta empresa para que no violente derechos en América del Sur?

Público: Bueno, podríamos incidir no poniendo gasolina de Repsol [en el coche].

Eliane: Ahora, las preguntas del público para Patricia.

Público: ¿Cómo puedo yo ser coherente con mis valores y mis actos? Yo, como persona, también he estado volando en avión, he estado comprando cosas que tienen seguro un impacto en el Amazonas y en el planeta, y ¿cómo podemos convivir también con esa coherencia con nuestros actos día a día?

Patricia: A ver, yo creo que el sistema está formado para que usemos combustibles fósiles. Y hay inversiones para eso. O sea, nos han cercado por todos lados para que, obligadamente, tengamos que utilizar los aviones, tengamos que utilizar los carros… ¿Qué podemos hacer ante esto? Creo que una de las cosas que se me ocurren, un poquito más a nivel general, es incidir para que los inversionistas no sigan poniendo su plata para este tipo de modelo, sino que la pongan también para modelos que no sean tan dañinos. Creo que eso sería una forma de incidir. Por ejemplo, hablando del papa Francisco, yo le pedí públicamente que no inviertan en temas mineros, porque ellos [el Vaticano] invertían, ni se daban cuenta que habían invertido. Y así hay universidades, instituciones, que invierten en actividades extractivas. Creo que una forma de incidir podría ser ese espacio. A nivel personal, yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Desde la actitud personal de si compro o no compro gasolina, o si compro o no compro esto, yo creo que se puede incidir, también desde un nivel mucho más personal. Pero en un colectivo mucho más grande se pueden hacer muchas cosas. Yo siempre pongo de ejemplo Sarayaku: a ver, 1.250 personas, ni siquiera es una escuela de Europa, y logró, unido, incidir en muchos aspectos. Lo importante es atreverse. Si te atreves, yo he visto que, inclusive, hasta una persona puede generar un gran impacto. O, si no, la ciencia no generaría tantos impactos en ciertas cosas. A veces los científicos siguen insistiendo y perseverando y logran hacer los cambios. Yo creo que es la misma metodología que se puede utilizar para generar cambios. Y países como España, países europeos, Estados Unidos, son los que ponen la plata para que depreden en territorios como Ecuador. Hay que incidir en ese nivel fuertemente. Hay que buscar por dónde están, porque están calladitos. Yo creo que eso es muy importante. Si hacemos alianza, nosotros con nuestra resistencia en el territorio, poniendo nuestros cuerpos, y ustedes acá, incidiendo en varios aspectos, en políticas públicas, en inversiones, ya habremos triunfado en muchos aspectos.

Público: Hola, encantada. Muy emocionante. Yo quería saber si estáis en contacto con otras comunidades Indígenas en América Latina.

Patricia: Sí, tenemos muchos contactos, inclusive para saber sobre los impactos: qué está pasando en Perú, qué está pasando en Bolivia. También, por ejemplo, ya mencioné antes que había estado con las hermanas que estaban luchando contra Belo Monte. Somos muy cercanas a la red ANMIGA [Articulación Nacional de Mujeres Indígenas Guerreras de la Ancestralidad], de mujeres de Brasil también. Ahora en Ecuador somos parte del colectivo de Mujeres Amazónicas Defensoras de la Selva. Queremos ir amplificando un poco más a otros países. En Colombia ya nos han dicho que quieren, Perú también. Y tal vez, quién sabe, en un futuro ya no seamos una red de mujeres de Ecuador, de la Amazonia, sino una red regional de mujeres. Veamos qué pasa. Pero creo que podemos hacerlo, porque hay mucho interés de decir: “unámonos, mujeres”. Necesitamos hablar, necesitamos decir con nuestras propias voces y necesitamos luchar unidas.

Eliane: La última pregunta…

Público: Hola Patricia, mi nombre es Leticia Lima y soy de Brasil. Y mi pregunta para ti se refiere a los últimos eventos de sequía que hemos visto en la Amazonia. Yo no sé muy bien si en tu región la sequía ha sido muy grave, tanto como hemos visto también en la región brasileña de la Amazonia, pero sabemos que los ríos son importantes vías de transporte para muchas comunidades amazónicas. Por ahí van las canoas, van los barcos y muchas comunidades solo pueden hacer su desplazamiento por estas vías. Entonces, a la luz de las sequías recientes, muchos políticos han hecho un uso político de las sequías como el argumento para abrir nuevas carreteras, porque si las vías están secas, entonces habría que abrir más carreteras.

Pero obviamente sabemos, como tú misma has expuesto, que son vías que traen también el crimen organizado. Me gustaría saber cómo reaccionas a este argumento en defensa de las carreteras?

Patricia: Bueno, los políticos siempre buscan pretextos y soluciones falsas. Eso no me sorprende. Nos ha afectado a nosotros la sequía. Los ríos estaban intransitables, es verdad. Pero en Ecuador ya no era la Amazonia la que se quemaba: Quito se quemaba, que es la capital. Y Ecuador apostó por hidroeléctricas para la energía. Y hemos estado 14 horas cada día sin luz. ¿Por qué? Porque nuestro sistema estaba basado en hidroeléctricas. Y se secaron los ríos y, entonces, ¿de dónde vamos a sacar la energía? Para que vean que las soluciones que los gobiernos ponen nunca son soluciones, siempre son un problema para el mañana.

La apertura de carreteras lo que va a traer es una deforestación terrible y va a haber más sequía. No hay que creer en ese tipo de soluciones. Los hermanos Indígenas no pueden caer en ese tipo de soluciones. Si nosotros no conservamos la poca Amazonia que está quedando a raíz de toda esta cuestión, incendios en muchos lugares, sequías…, la situación va a ser terriblemente desastrosa. El próximo año vamos a tener situaciones más graves. Donde [estamos] nosotros hay lluvias torrenciales, a veces inundaciones extremas, y de repente se seca todo. Entonces, no hay un equilibrio. Pero ya no es un problema de la Amazonia, porque aquí vean qué pasó en Valencia.

Si estos gobiernos siguen haciendo tonterías, no va a haber solución. Por eso la sociedad civil tiene que apoderarse de todas estas luchas, empoderarse. Porque si las dejamos en manos de ellos, van a seguir con falsas soluciones que nunca van a ser solución, sino problemas para el mañana.

Respuestas que tardan en llegar: Patricia Gualinga preguntó a las 248 personas del público sobre su papel en la destrucción de la Selva. Foto: Robert Ramos/CCCB

Reportaje y texto: Eliane Brum

Edición de arte: Cacao Sousa

Edición de fotografía: Lela Beltrão

Chequeo de informaciones: Plínio Lopes

Revisión ortográfica (portugués): Valquíria Della Pozza

Traducción al portugués: Monique D’Orazio

Traducción al español: Meritxell Almarza

Traducción al inglés: Diane Whitty (portugués) y Charlotte Coombe (español)

Revisión de la traducción: Diane Whitty (inglés) e Meritxell Almarza (español)

Montaje de página y finalización: Natália Chagas

Flujo de trabajo editorial: Viviane Zandonadi

Editora jefa: Talita Bedinelli

Directora editorial: Eliane Brum