Es posible que la primera chispa saltara en mayo del año 2000, cuando publiqué un libro de viajes donde advertía que los volcanes de tres islas canarias continuaban activos y su erupción pondría en peligro a los miles de personas que habitaban los corredores por donde previsiblemente se extendería la lava, además de a los residentes de hoteles y apartamentos de la primera línea litoral, que podría verse azotada por tsunamis. Un influyente periódico, el gremio de hostelería y el Cabildo de Gran Canaria emprendieron una campaña contra el libro que culminó exigiendo su retirada. Aunque la demanda no prosperó, la agresiva reacción me aturdió profundamente, a la vez que me alertaba sobre hasta dónde está dispuesta a llegar cierta industria turística de mi país —España— con tal de no perder ni un cliente: negar las consecuencias de una erupción volcánica.

Continué escribiendo libros de viajes por el Nilo, Nueva Zelanda o la costa china, y pronto percibí que los periodistas me llamaban sobre todo en verano, poco antes de las vacaciones. Como si el sudanés, el chino o el maorí solo interesaran como un decorado estival. Y ahí saltó otra chispa: si los otros humanos no nos interesan de manera regular y los vemos como un exotismo, cómo nos va a interesar ese otro de una especie ajena que representan el árbol, el hongo o el resto de animales.

Buscando literatura a propósito de esos «otros», resultó que en español había muy poca. Y cuando alguien aludía a libros que situaban a la naturaleza en primer plano, se refería a ellos como nature writing. Acudir a una expresión foránea resumía la distancia existente entre los hablantes de mi lengua y casi cualquier naturaleza no humana [o más-que-humana], e imaginando formas de acortar esa distancia apareció una palabra: liternatura. Con ene.

El neologismo se explica por sí solo y, desde su aparición, ha contribuido a situar y a reivindicar a los autores y autoras que ponen a la naturaleza en el centro, dando el protagonismo a animales, plantas, minerales, y tratando a los cinco elementos como a personajes principales. Ahora pareceré un predicador, pero lo cierto es que La Palabra, esa palabra, liternatura, ha servido para organizar festivales literarios en España (Barcelona y La Siberia extremeña), Colombia (Honda) y Estados Unidos (Los Ángeles); para inaugurar clubes de lectura y residencias de escritores; para distinguir una sección de liternatura en bibliotecas de mi ciudad; para impulsar caravanas que juntan a animales con artistas; o para filmar documentales.

No todo esto es literatura, pero es la literatura la que da lugar a todo eso. La emoción creada a partir de un término que de repente nos resulta familiar y despierta deseos, instintos, asociaciones latentes desencadenando desde conversaciones a obras originales que amplían nuestro acervo cultural haciéndolo más diverso.

La pregunta es por qué durante siglos perdimos de vista ese espacio. Por qué casi nadie sabe que lo primero que cogió Cristóbal Colón al desembarcar en La Española fue un cangrejo, y pocos recuerdan que Miguel de Cervantes, además de proyectar a la eternidad al caballo Rocinante y al asno Rucio, firmó una novela narrada en primera ¿persona? por un perro, Berganza, llamando la atención sobre el descomunal maltrato que se daba a los animales.

Pese a cangrejos y Berganzas, el relato de naturaleza en español no ha tenido muchos cómplices, y un porqué se halla en la colonización. Durante trescientos años, los conquistadores se ocuparon sobre todo de evangelizar e imponer su lengua mientras colmaban las bodegas de sus barcos de productos americanos rumbo a España. Las matanzas y la esclavitud fueron constantes en un largo período de esquilmación. Sobre la vida interior de los indígenas y la formidable naturaleza, casi nada se sabía. El conocimiento del continente era superficial, restringido a la cartografía más o menos militar, los productos extraídos y a la obediencia de sus pobladores.

La realidad se medía en función de los beneficios, de la sumisión de las personas y del imaginario occidental. Si los colonos avistaban a un huemul con un solo cuerno, lo llamaban unicornio; al jaguar lo convertían en tigre; y al manatí, en sirena. Pero luego escuchaban a los indígenas mencionar a esa fauna con palabras propias y, comprendiendo que algo no encajaba, se avinieron a (re)crear una nomenclatura salvaje. Entonces, la biodiversidad les entró por la lengua, y por eso, hoy, un capibara puede llamarse igual chigüiro que pataseca, bocaeburro o culopando.

En cualquier caso, pasó el tiempo. Tres siglos. La Revolución Industrial afiló las garras extractivistas. Y, mientras los narradores estadunidenses e canadenses contemplaban a la naturaleza como un todo domesticable, los latinoamericanos determinaron que aquellas selvas, llanos, ríos, cordilleras, no se podían gobernar.

Mientras unos desarrollaban modernas técnicas de control y explotación sistemática que incluían eliminar a los animales y vegetales que hiciera falta para conseguir beneficios al tiempo que, eso sí, protegían grandes espacios salvajes, los otros continuaron relacionándose con el paisaje de forma más bien tradicional.

En cuanto a los relatos, escribirlos requiere un mínimo orden. Y si los metódicos anglosajones se volcaron en contar lo salvaje dando lugar al género denominado nature writing, los hispanohablantes desestimaron abordar las historias sobre lo que consideraban espacios de pura anarquía, condenando a su propia naturaleza a la invisibilidad narrativa. Por eso, muchos animales latinoamericanos llegan más tarde que la mayoría de animales a la literatura mundial. Por eso, gran parte de los primeros libros de referencia sobre flora y fauna del continente los firman personas educadas en lenguas distintas al español, desde Humboldt a Darwin, y su testigo lo recogen durante décadas otros autores sobre todo anglosajones.

Pero.

Más allá de la tinta y el papel, los pueblos indígenas mantuvieron vivas las historias autóctonas de lo rural y salvaje. La mayoría tampoco hablaban español, si bien con el paso de los siglos y la influencia colonial algunos fueron adaptando su relato a esta lengua. Hasta ahora, el relato natural latinoamericano estuvo sobre todo en boca de los chamanes, a menudo analfabetos. En la actualidad, empiezan a asomar jóvenes dispuestos a conservar la tradición, a tomar yagé para comunicar espiritualmente con águilas o serpientes mientras estudian biología o filología hispánica con el propósito de contar, incluso por escrito, al ombú o al pecarí como nadie más puede hacerlo.

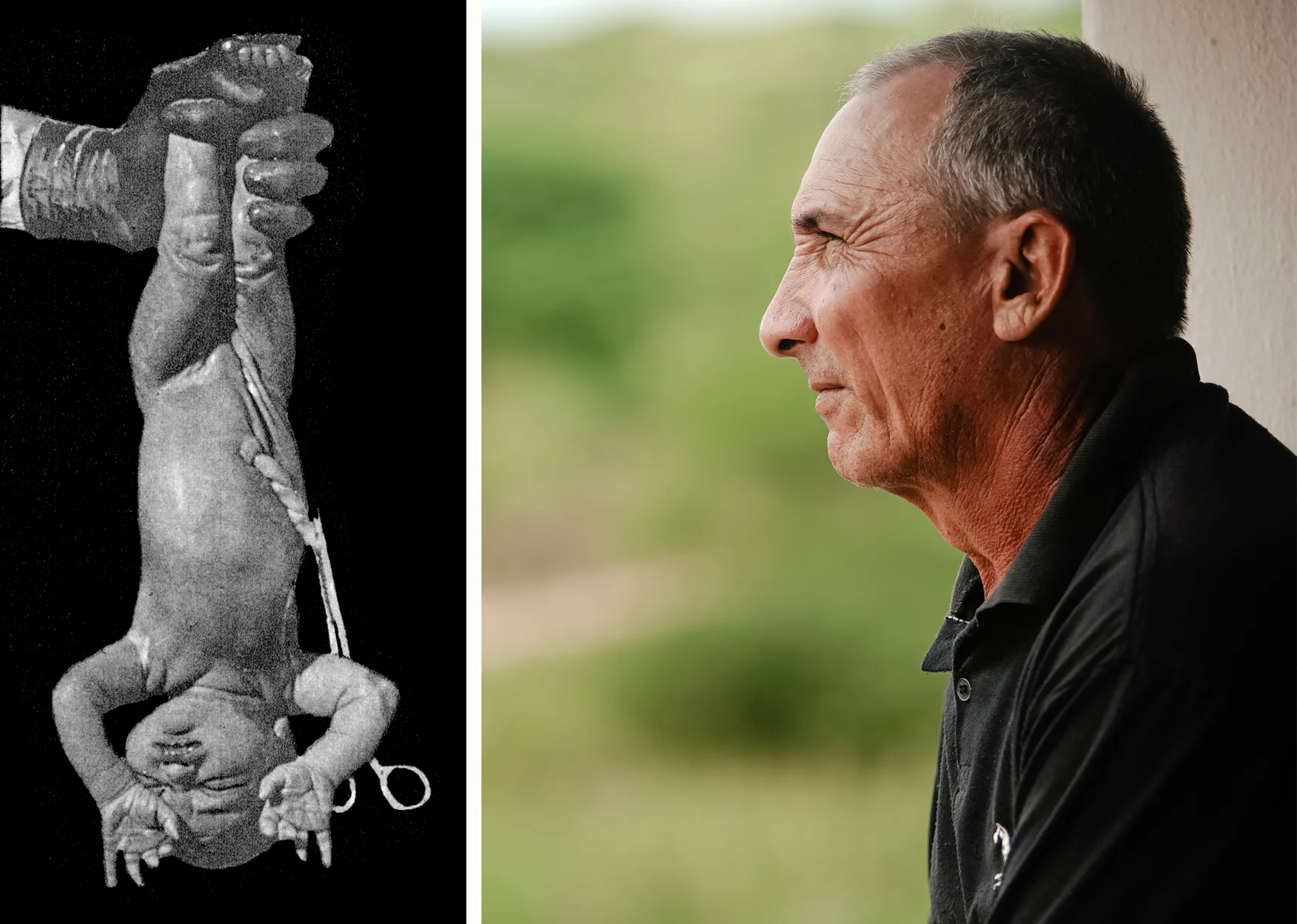

El peruano Joseph Zárate, nieto de una mujer Kukama Kukamiria, es un emblema de la nueva hornada literaria. Zárate opta por el periodismo para denunciar los abusos que cometen las empresas que deforestan, y las mineras, las petroleras… a la vez que reivindica el valor de personas que defienden los espacios naturales arriesgando su propia vida, como Edwin Chota, el activista del pueblo Ashaninka que murió asesinado junto a tres compañeros. Zárate también corre grandes riesgos al narrar, y esto permite entender una de las razones por las que la liternatura lleva años sin cuajar en Latinoamérica: el miedo. Si en España la industria turística puede aspirar a censurar a un autor, en Latinoamérica, algunas compañías extractivistas aliadas con ciertos políticos y policías pueden asesinarlo.

Además, durante muchos años, el relato tecnológico ha apartado a la naturaleza de los focos literarios, relegándola a los cuentos infantiles o la poesía bucólica, como si Moby Dick (Herman Melville) —inspirada, por cierto, en una ballena chilena—, Sudeste (Haroldo Conti) o La Vorágine (José Eustasio Rivera) no existieran. Lo más curioso ha sido observar como escritores e intelectuales renunciaban a narrar sus propios ecosistemas plegándose a las rentables modas.

No es raro. A fin de cuentas, los escritores e intelectuales de un lugar comparten intereses, padeceres y deseos con el resto de ciudadanos, y si algo han tenido claro muchos de ellos es que, en España y Latinoamérica, escribir sobre viajes y naturaleza no garantizaba su futuro como seres vivos.

Un problema de la deserción intelectual es el yermo que deja en la base de la enseñanza. Una ornitóloga afirma que en su natal Uruguay, nombre de origen indígena que puede traducirse como «el Río de los Pájaros Pintados», casi no hay ornitólogos. Colombianos aseguran que emigraron porque la carrera de arqueología no podía cursarse en el país. Argentinas lamentan que en una pampa repleta de huesos de dinosaurio no exista la carrera de técnico de paleontología. Cuando pregunté a veteranos guardaparques, botánicos, a cuidadores de animales en zoológicos o en libertad sobre lecturas no científicas donde aparecieran plantas, árboles, agua o animales, lo normal era que el interlocutor arqueara las cejas, frunciera los labios y respondiera «no sé».

Los últimos años, varias personas del continente me han señalado que, en general, sobre la naturaleza solo se ha escrito para denunciar contaminación de ríos, talas descomunales, pampas secas a causa del cambio climático… Conclusión: la naturaleza latinoamericana está en una posición defensiva, cuando en realidad es lo que impera, cuando la biodiversidad de países como Brasil, Venezuela, Chile o Colombia, asombra.

Sin embargo.

Las inexorables alertas medioambientales han provocado la aparición de miradas que, sin olvidar la denuncia, proponen perspectivas más optimistas. Desde los ajolotes y escorpiones de un Andrés Cota que gasta aires de Gerald Durrell, a la colombiana María Ospina, quien ganó el último premio Sor Juana Inés de la Cruz gracias a una novela protagonizada por tángaras y puercoespines, la liternatura se expande e ilumina. De hecho, Colombia emerge como envidiable factoría de autores, con Juan Cárdenas escribiendo sobre un pintor paisajista, Santiago Wills entregado a la búsqueda de jaguares o Sara Jaramillo, que, entre otros elementos, aborda el agua con cuidado. Y esto invoca al ensayo La isla de las tribus perdidas, en el que el mexicano Ignacio Padilla reflexionó sobre por qué el mar está tan ausente de la literatura latinoamericana. En cuanto a España, sorprende que una península con dos grandes archipiélagos casi no posea literatura reciente que dé importancia al mar. Ni a la dehesa, la meseta o… los volcanes.

La conciencia de necesitar un relato «natural» en español es recentísima, y muy frágil. En 1977, Venezuela presentaba al primer ministro de Medio Ambiente latinoamericano. En 1999 se creó la red de Fondos Ambientales para esta región y el Caribe. En un taller de periodistas medioambientales centroamericanos celebrado en Santo Domingo la primavera de 2023, casi todos los participantes estaban exiliados de sus países o vivían amenazados. El año anterior habían ejecutado al ministro dominicano de Medio Ambiente disparándole tres tiros en su despacho. Varios países latinoamericanos figuran entre los más peligrosos del mundo para los ambientalistas.

Por eso, hay una infinidad de temas clave todavía no tratados, si bien la concienciación está procurando una primera ola de científicos humanistas y de escritores capaces de narrar naturalezas de todo tipo empleando el vocabulario exacto. De la poesía de Isabel Zapata a las partículas subatómicas del chileno Benjamín Labatut o los océanos contados por el biólogo español afincado en Estados Unidos Enric Sala, las selváticas y andinas experiencias de las ecuatorianas Natalia García Freire y Mónica Ojeda o las rurales de la argentina Mariana Travacio, la liternatura avanza filtrando La Gran Conversación (entre los humanos y el resto de seres vivos) que propugnaba Thomas Berry como condición indispensable para la supervivencia de nuestra especie.

Es cierto que muchos siglos antes de Berry, los pueblos indígenas americanos ya conversaban con guacamayos, tapires o cocodrilos, integrando una vanguardia biodiversa de la que poco o nada se sabía fuera de sus comunidades. Aquellas personas clave para reformular nuestra relación con lo salvaje resultaban tan invisibles como los a menudo grandes, incluso gigantescos, animales con los que «conversaban», de ahí que la nueva ola narrativa aspire a rescatar esas charlas añadiendo algún dato actual y emocionante que permita contemplar mejor nuestro actual lugar en el mundo.

Por ejemplo.

Tras leer un libro con cocodrilo me imaginé por primera vez devorado, y reflexioné sobre la cadena trófica. Gracias a la estadística, ahora sé que mi nivel en la cadena es un 2,2. A la altura de la anchoa y el cerdo. Muy lejos del 5,5 de la orca. Pero supongo que siempre he sabido y aceptado que soy altamente comestible, y deduzco que haber vivido interiorizando semejante certidumbre explica el porqué de muchas simpatías, actitudes, compromisos que algunos hemos ido adquiriendo en la vida.

La conciencia de ser presa permite mantener bien engrasados los mecanismos y herramientas para sobrevivir. En el caso de los escritores, la palabra quizá sea la herramienta más útil y decisiva. Al escribir ecoanimal, supermanzana, futuralgia, verdolatría, liternatura, es como si el escritor, la escritora, afilara zarpas, cuernos, picos, colmillos. El autor se revela dispuesto a defender su vida y advierte que los últimos años ha aprendido un par de cosas. Por ejemplo, a proponer palabras que le permitan comunicar mejor sus ideas.

Así que liternatura es una palabra nueva para identificar a una literatura impresionante pero hasta ahora muy invisibilizada en el ámbito de lo español. Una palabra para cambiar el relato de 595 millones de personas, contener el miedo, expandir naturalezas. Once letras para emprender una revolución inesperada, que no viene de las pantallas.

Gabi Martínez ha escrito sobre desiertos, ríos, mares, montañas, deltas y todo tipo de seres vivos. Vivió un año con pastores en la dehesa (La Siberia) y otro en la última casa de la isla de Buda antes del mar, la primera que se tragarán las aguas en los próximos años. Tras esas experiencias escribió Un cambio de verdad y Delta. Su obra incluye 16 libros y está traducida en diez países. Es impulsor del proyecto Liternatura, miembro fundador de las Asociaciones Caravana Negra y Lagarta Fernández; de la Fundación Ecología Urbana y Territorial; y codirector del proyecto Animales Invisibles. En SUMAÚMA escribe para el espacio LiterNatura.

Chequeo de informaciones: Plínio Lopes

Traducción al portugués: Paulo Migliacci. Colaboración: Meritxell Almarza

Traducción al inglés: Charlotte Coombe

Montaje de página y finalización: Érica Saboya

Edición: Eliane Brum y Viviane Zandonadi (flujo de edición y estilo)

Directora editorial: Eliane Brum