Recibí de mi amigo y editor Ricardo Teperman un pedido del maestro Davi Kopenawa Yanomami sobre el origen del fuego. ¿Cómo surgió la relación profunda de los seres humanos con la llama de colores que deleita la vista, calienta la noche y devasta selvas?

Por más que la cosmovisión científica estime que existan entre 2.000 millones y 2 billones de galaxias en el Universo que contienen, por lo bajo, 200 sextillones de estrellas más o menos similares al Sol, el fuego es una verdadera rareza sideral, un fenómeno específico íntimamente conectado con la abundancia de oxígeno y con la propagación voluntaria que hacen los seres humanos de las llamas. Al revés de lo que muchos piensan, el Sol no brilla porque arde, sino porque los gases hidrógeno y helio, que constituyen el 99,9% de esta inmensa esfera, pasan incesantemente por una fusión nuclear en su centro a una temperatura que alcanza los 15 millones de grados Celsius.

En comparación con este proceso de calentamiento extremo, el fuego es un fenómeno relativamente frío, suele estar típicamente a alrededor de los mil grados Celsius, pero puede variar entre los 600 y los 5.000 grados Celsius con la llama roja cuando la temperatura es más baja, amarilla cuando es intermedia y azul cuando es más alta. Para la química que se estudia en las universidades y en los laboratorios de investigación, el Abuelo Fuego que ahuyenta a las bestias corresponde a la reacción súbita del oxígeno con diversos compuestos combustibles. Esta oxidación acelerada produce luz, calor y sustancias derivadas de la combustión, como el dióxido de carbono.

Durante la mayor parte del tiempo que transcurrió desde el origen de la vida en la Tierra, hace 3.700 millones de años, el fuego fue escaso o incluso inexistente, pues casi no había oxígeno disponible en la atmósfera. Fue recién con el principio de la evolución del reino vegetal, hace 470 millones de años, que el oxígeno empezó a acumularse hasta el punto de hacer que se produjera el fuego. Aun así, la irrupción de esta reacción química solo se hizo más abundante a partir de hace 420 millones de años, cuando los niveles de oxígeno subieron hasta el punto de desencadenar grandes incendios forestales, que desde entonces aparecen en el registro fósil como capas bien definidas de plantas carbonizadas.

Hace entre 7 y 6 millones de años que el fuego se convirtió en algo todavía más común con la propagación planetaria de las plantas altamente combustibles que llamamos gramíneas, vegetación herbácea que puede ser baja como el césped o incluso más alta que una persona. Con el paso del tiempo, la frecuencia, el tamaño y la duración de los incendios fueron aumentando a medida que la temperatura en la superficie de la Tierra subía y la humedad se reducía debido a la acción misma del fuego. Incendios estacionales empezaron a actuar sobre alteraciones periódicas de la biodiversidad, adquiriendo importancia para el equilibrio dinámico de biomas como las vegetaciones campestres y las sabanas, por ejemplo el Cerrado (bioma característico de Brasil).

El capítulo más reciente de la saga del fuego en la Tierra tiene la huella imborrable de la acción humana. El uso del fuego por parte de nuestros ancestros no fue un evento singular como lo sugiere el mito griego de Prometeo, el titán que les habría robado el fuego a los dioses para regalárselo a los seres humanos y así cambiar para siempre el curso de nuestra historia. Por el contrario, el fuego fue humanizado a través de un largo proceso de descubrimientos e invenciones que permitieron el control, la preservación y los múltiples usos de este fenómeno transformador.

Se cree que nuestros ancestros descubrieron el calor y la luz del fuego al encontrarse con incendios provocados por los rayos solares, por relámpagos o por lava volcánica. Al principio solo podían usar el fuego –para calentar cuerpos, ahuyentar a los depredadores o cocinar alimentos– cuando se lo encontraban por pura suerte. Así como sucede hoy en día con los chimpancés y otros primates, nuestros ancestros probablemente empezaron a seguir los rastros de los incendios para alimentarse de los animales y las plantas que quedaban muertos a su paso.

Por más que fuera ocasional, el consumo de alimentos asados aumentó mucho la disponibilidad de nutrientes y, con el tiempo, nuestras tatarabuelas y tatarabuelos finalmente comprendieron que se podía preservar cuidadosamente el fuego por el mantenimiento continuo de sus llamas con más madera, ramas, paja y hojas secas. Empezamos a coevolucionar con las gramíneas y muchas otras especies alrededor del fuego.

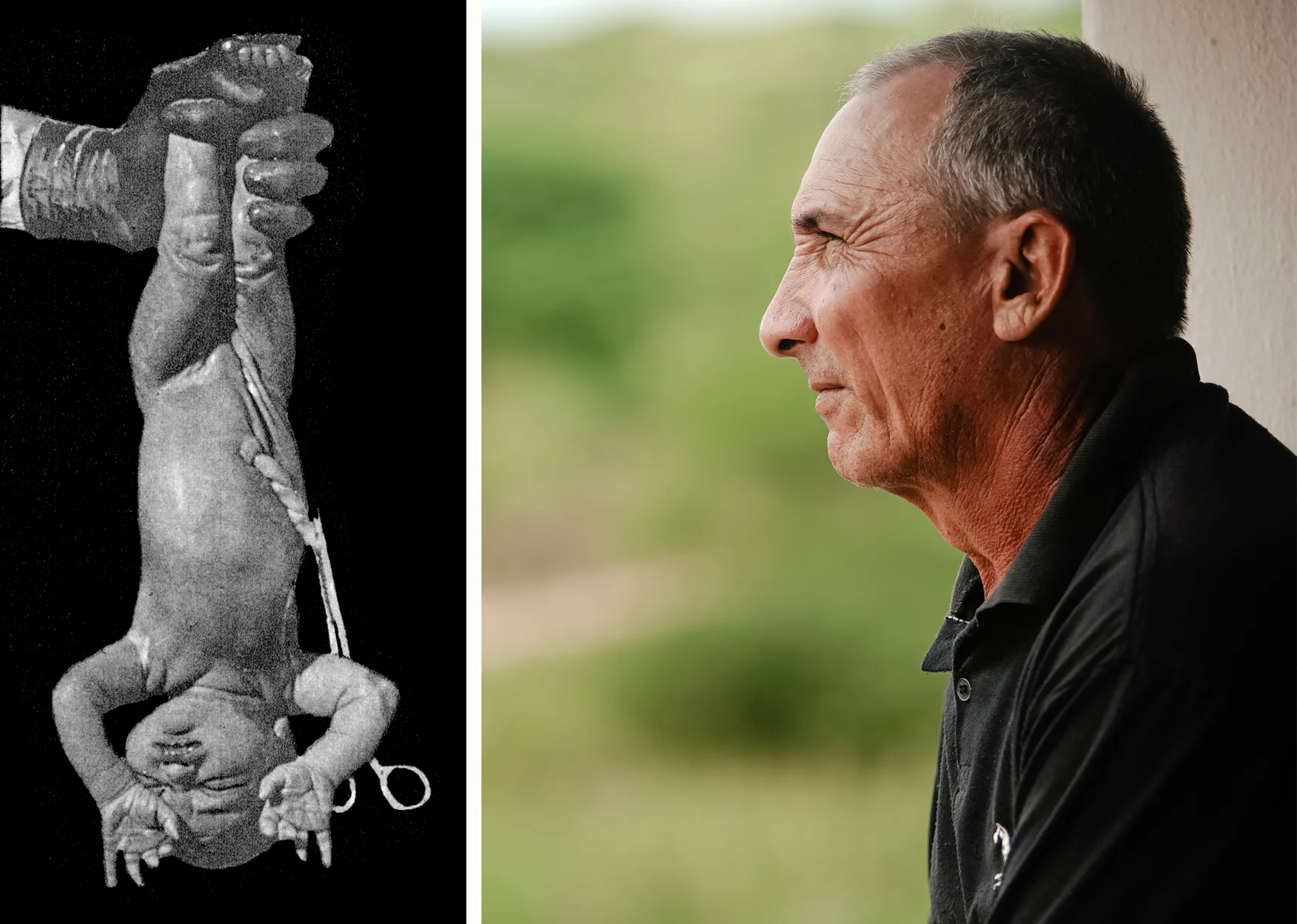

La película Piripkura (2017), dirigida por Mariana Oliva, Renata Terra y Bruno Jorge, documentó el emocionante esfuerzo que emprendieron los dos últimos indígenas restantes de esta etnia amazónica para mantener encendida, en el hueco de un palo, la única llama que tenían, salvando con el máximo celo, de día y de noche, incluso bajo la lluvia, el increíble poder del fuego.

Las investigaciones demuestran que nuestros ancestros descubrieron cómo producirlo entre hace 1,5 millón y 400 mil años, a partir de la luz del sol y frotando piedras sobre paja, ramas y carbón. Sin embargo, fue recién en el Paleolítico Superior, desde hace 50 mil años, que el uso del fuego se generalizó realmente, transformando para siempre nuestras relaciones con otros animales y entre nuestra propia especie, debido al aumento de la sociabilidad alrededor de las fogatas, lo que impulsó de manera explosiva la cohesión grupal y la acumulación cultural de los últimos milenios.

Nunca más fuimos los mismos. La producción voluntaria del fuego fue esencial para la inversión de perspectivas ecológicas que nos transformó en los animales más temibles del planeta, capaces de subyugar a cualquier otro depredador terrestre. Es muy probable que a partir de esa época se soñara con entidades espirituales vinculadas al fuego, lo que inició un largo proceso de divinización del fuego que milenios después daría origen a numerosos dioses adorados por distintos pueblos del planeta, como Xiuhtecuhtli entre los aztecas, Pele entre los hawaianos, Kagu-tsuchi entre los japoneses, Agni entre los hindúes, Hestia y Hefesto entre los griegos, Vulcano y Vesta entre los romanos, Brigid entre los celtas y Logi entre los nórdicos.

Después del final de la última glaciación, hace 11.500 años, la enorme capacidad de transformación química del fuego adquirió progresivamente más importancia para las sociedades humanas debido a la invención y el desarrollo de la cerámica, la metalurgia y la agricultura. Se empezaron a usar quemadas bien controladas, con temperaturas reducidas, para enriquecer de nutrientes el suelo y limpiar los terrenos para el cultivo de especies vegetales comestibles. Sin embargo, también se hicieron cada vez más frecuentes las quemadas descontroladas en altas temperaturas, usadas como armas furiosas de guerra capitalista contra el suelo, los hongos, los árboles, los animales no humanes y, sobre todo, otras personas.

A partir de la Edad del Bronce, que comenzó hace cerca de 5.300 años, el fuego se hizo esencial para innumerables actividades humanas, entre las que sobresale nuestra progresiva obsesión por la guerra. El fuego sagrado de nuestros ancestros se convirtió cada vez más en un instrumento de opresión, tortura y ejecución de personas, desde la destrucción de Tenochtitlán hasta las hogueras de la Inquisición, desde las bombas incendiarias de Estados Unidos que devastaron Japón hasta la lluvia de napalm de este mismo país sobre poblaciones civiles en la guerra de Vietnam, desde los incendios criminales provocados por los militares de Myanmar hasta el fósforo blanco arrojado generosamente sobre los pulmones de los niños de Gaza.

Sabemos que lo que motiva las guerras muchas veces es la intención de saquear recursos y ganar dinero. La profanación del Abuelo Fuego hasta convertirlo en herramienta de la Muerte es un síntoma claro de la enfermedad de la mercancía y del culto al dinero de la que nos habla el chamán Kopenawa Yanomami:

“Cuando el oro está en las frías profundidades de la tierra todo está bien. Todo está realmente bien. No es peligroso. Cuando los blancos sacan el oro de la tierra, lo queman, lo manipulan sobre el fuego como si fuera harina. Esto hace que salga humo. Así se crea la xawara, que es este humo del oro. Después, esta xawara wakëxi, esta ‘epidemia-humo’, se va esparciendo por la selva, donde viven los Yanomami, pero también por la tierra de los blancos, por todas partes. Por eso estamos muriendo. (…) Cuando este humo llega al pecho del cielo, este también empieza a ponerse muy enfermo, también empieza a ser afectado por la xawara. La tierra también se enferma».

Hoy, en el interior de la selva tropical, el fuego que se usa para abrir pastizales y extraer oro acelera la crisis socioambiental, catalizando la catástrofe de los ríos agotados y la reducción de la humedad que están haciendo que la Amazonia sea cada vez más seca e inflamable. Esto no hace más que reforzar la tendencia hacia el calentamiento global y el aumento de la variabilidad climática, debido al dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero producidos por el ganado criado a escala industrial y a nuestra compulsión por quemar petróleo.

Nuestra relación ancestral con el fuego es sagrada y hay que curarla. El mismo fuego que destruye la biodiversidad de la Amazonia y del Pantanal es necesario para mantener la biodiversidad del Cerrado. Los Yanomami usan el fuego en la parte final del ritual funerario Reahu para transformar los huesos en cenizas y así poder dejar descansar la memoria de los muertos. El problema no es el fuego, sino su frecuencia e intensidad excesivas en pro de la ganancia codiciada por los depredadores al margen de la ley, la ciencia y la decencia.

Los cambios climáticos actualmente en curso apuntan hacia la progresiva desertificación de gran parte de las regiones Norte, Nordeste y Centro Oeste de Brasil, mientras que la región Sur debe recibir cada vez más lluvias intensas y destructivas. En la contundente novela Salvar o Fogo, escrita por Itamar Vieira Júnior y publicada en Brasil en 2023 por la editorial Todavia, la protagonista, Luzia do Paraguaçu, tiene al mismo tiempo el don y la desdicha de los incendios, que tanto salvan como destruyen. ¿Qué fuego vital tenemos que rescatar dentro de nosotros mismos para poder salvar al Abuelo Fuego de nuestra pulsión de Muerte?

Sidarta Ribeiro es padre, capoeirista y biólogo. Es doctor en Comportamiento animal por la Universidad Rockefeller y posdoctor en Neurofisiología por la Universidad Duke. Investigador del Centro de Estudios Estratégicos de Fiocruz, cofundador y profesor titular del Instituto del Cerebro de la Universidad Federal de Río Grande del Norte, ha publicado 5 libros, entre ellos O oráculo da noite y Sonho manifesto (editora Cia das Letras). En SUMAÚMA, escribe mensualmente la columna Sembrar.

Kerexu Martim es una mujer indígena del pueblo Guaraní Mbya que vive en una aldea en el sur de la ciudad de São Paulo. Dibuja desde niña, sobre todo mujeres, inspirándose en su propia ancestralidad, que trae una mezcla de los pueblos indígena, por parte de madre, y negro, por parte de padre.

Revisión ortográfica (portugués): Valquiria della Pozza

Traducción al español: Julieta Sueldo Boedo

Traducción al inglés: Julia Sanches

Ilustración: Kerexu Martim

Edición de flujo, estilo y montaje: Viviane Zandonadi

Dirección: Eliane Brum