En Japón, durante más de tres décadas, las personas que vivían cerca de las vías ferroviarias de alta velocidad convivieron con una incomodidad sonora difícil de ignorar. Cada vez que un tren bala salía de un túnel, un estruendo repentino cortaba el silencio como resultado del cambio brusco en la presión del aire que provocaban los vehículos que viajaban a más de 200 kilómetros por hora. El ruido era tan fuerte que se podía oír a incluso sin usar el término biomímesis, mucha400 metros de distancia, molestando al vecindario y comprometiendo la eficiencia de la operación.

Este ruido se convirtió en un problema crónico desde que los vehículos empezaron a circular, ya en los años 1960. Recién en la década de 1990 volvió a reinar el silencio, gracias a un empleado de la West Japan Railway Company que decidió buscar la solución no en la ingeniería convencional, sino en la Naturaleza.

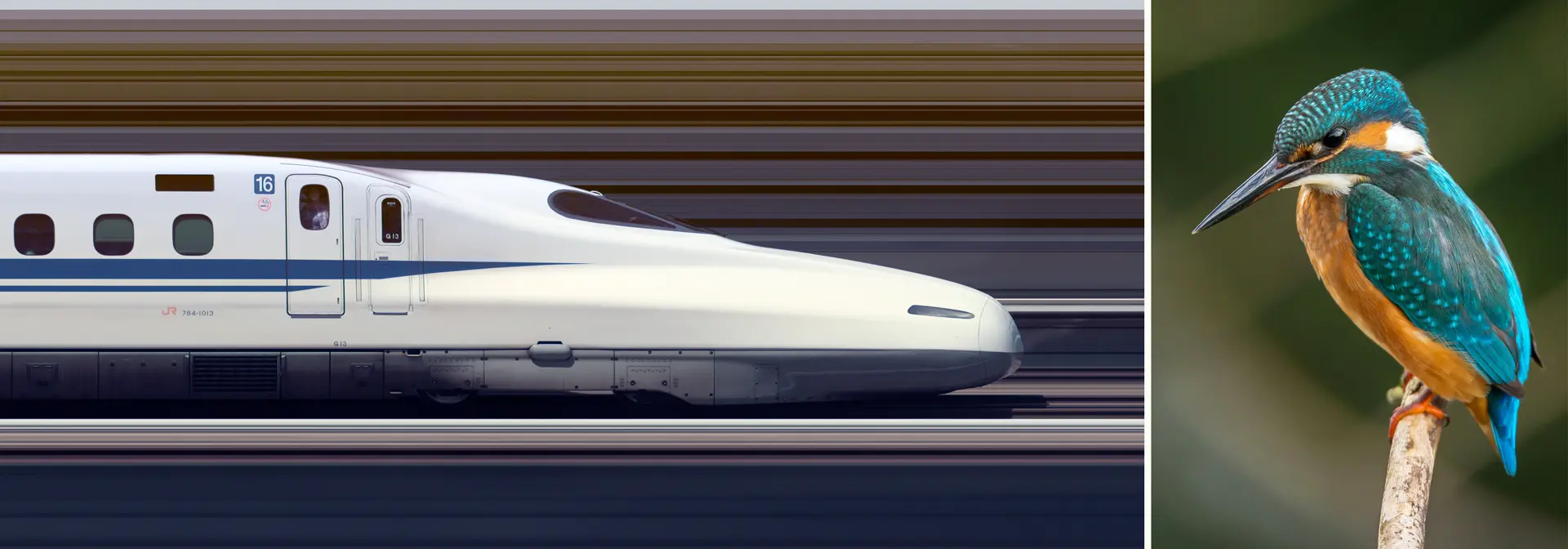

Eiji Nakatsu era un ingeniero apasionado por la observación de pájaros. Entre las aves que estudiaba, las de una familia en especial le llamaron la atención. El Martín Pescador, que se puede encontrar incluso en la Amazonia, es capaz de sumergirse a una alta velocidad para capturar a sus presas sin causar prácticamente ninguna salpicadura. El secreto está en la forma de su pico largo, estrecho y puntiagudo, con un diámetro que aumenta gradualmente desde la punta hasta la cabeza, lo que le permite atravesar el aire y el agua con la mínima resistencia.

Inspirado por esta aerodinámica precisa, Nakatsu y su equipo rediseñaron la parte delantera del tren para imitar la forma del pico de un Martín Pescador. El resultado fue impresionante: el ruido al pasar por los túneles se redujo drásticamente, la velocidad del tren aumentó un 10% y el consumo de electricidad cayó un 15%. El nuevo diseño permitió que el tren cortara el aire con más suavidad, como lo hace un Martín Pescador al sumergirse.

El reconocimiento de la sabiduría del Martín Pescador es un ejemplo de biomímesis, un campo de conocimiento que ve en las lecciones enseñadas por los más-que-humanes las respuestas a la crisis actual de la humanidad.

La parte delantera del tren bala es un ejemplo de biomímesis, cuya inspiración fue el pico del Martím Pescador. Fotos: Dllu/Wikimedia Commons y Vincent van Zalinge/Unsplash

Popularizada en la década de 1990 por la bióloga y escritora estadounidense Janine Benyus, la biomímesis no se limita a copiar formas o funciones naturales. En definitiva, imitar a la Naturaleza para crear obras ingeniosas no es ninguna novedad. La diferencia que propone esta área de conocimiento es la invitación a repensar nuestra relación con el mundo natural, entendiendo que todos vivimos en un proceso constante de cocreación y adaptación. Y que el único futuro posible es aquel en el que todos los seres se beneficien mutuamente.

Benyus, que es el autora del libro Biomímesis: Cómo la ciencia innova inspirándose en la naturaleza (Tusquets Editores), lidera desde hace décadas numerosas iniciativas a través de Biomimicry 3.8, una organización fundada por ella que difunde y fomenta el uso de la biomimésis para resolver problemas contemporáneos, como el enfrentamiento de la crisis climática, los procesos de degradación ambiental y el agotamiento de recursos. SUMAÚMA conversó con la bióloga durante dos horas para entender no solo los principios de este campo, sino también cómo nos ayuda a adoptar una mirada de respeto y armonía con el territorio que habitamos.

SUMAÚMA: Hace tiempo que escribe sobre el comportamiento animal tratando de entender cómo los organismos se adaptan a sus ambientes. ¿Qué fue exactamente lo que la fascinó de la biomímesis y la hizo dedicarse exclusivamente a este campo?

JANINE BENYUS: Soy una escritora de historia natural y durante mucho tiempo escribí sobre organismos y cómo viven y se adaptan a sus territorios. Ya había escrito guías sobre el comportamiento animal y siempre terminaba reflexionando sobre cómo los organismos se ajustan perfectamente a sus ambientes, como una mano que encaja en un guante. No solo existen en sus hábitats, sino que constantemente los cocrean y se ajustan a ellos, alcanzando un encaje cada vez más preciso con el tiempo. Siempre me han fascinado las maneras como los organismos hacen esto. Tienen adaptaciones increíbles, ya sean físicas (como patas palmeadas para moverse en el agua) o mecanismos más complejos que les permiten sobrevivir a las presiones aplastantes del fondo del mar o a volar a altitudes estratosféricas. Estas adaptaciones son tecnologías asombrosas, herramientas increíbles para vivir. Pero lo que más me impactó fue darme cuenta de que estos organismos viven de una manera que, al mismo tiempo, mejora el ambiente a su alrededor. En la década de 1990 estuve profundamente involucrada con los movimientos ambientalistas. La gente buscaba maneras más armoniosas de existir en el planeta, de prosperar a largo plazo. Y fue entonces cuando me di cuenta de que las respuestas estaban a nuestro alrededor. La Naturaleza nos muestra cómo crear sociedades y sistemas prósperos: ecosistemas que no solo sustentan, sino que también enriquecen los lugares donde existen.

Por lo tanto, la biomímesis no consiste tanto en crear nuevas soluciones, sino en aprender a ver las soluciones que ya existen.

Exactamente. Me di cuenta de que en la cultura industrial occidental nos alejamos cada vez más del mundo natural. Los pueblos que viven conectados con sus ambientes, como muchas comunidades Indígenas, habitan sus territorios con un profundo respeto por los organismos que los rodean. Estas comunidades reconocen que estos seres han aprendido a prosperar en sus ambientes y cocrean con ellos. Por otro lado, a medida que quienes pertenecemos a la cultura industrial occidental nos alejamos de esta conexión, empezamos a buscar respuestas dentro de nosotros mismos, en un modelo que no considera lo que está a nuestro alrededor. La biomímesis ofrece una salida de este lugar: es una nueva perspectiva, una nueva forma de ver el mundo natural como un mentor, como un maestro. Para lograrlo, recurre al mundo natural en busca de las mejores prácticas, ya sea reduciendo el uso de energía y materiales, creando procesos químicos no tóxicos o aprovechando la energía solar. La Naturaleza ya sabe cómo hacer todo esto. Los organismos han desarrollado formas de crear materiales increíbles usando solo algunos elementos de la tabla periódica, y estos materiales se reutilizan en ciclos infinitos. Tomemos, por ejemplo, el concepto de economía circular, que actualmente es un enfoque importante del movimiento de sostenibilidad. Pero lo cierto es que eso ya se había inventado. La Naturaleza siempre lo ha practicado.

Las colmenas de las abejas, formadas por hexágonos que ahorran cera y espacio, inspiran soluciones como los envases eficientes. Foto: Alyson Abreu/Wikimedia Commons y Vivek Dosh /Unsplash

La biomímesis es un campo teórico fascinante, ¿pero cómo alguien la puede practicar?

La biomímesis es una práctica, no solo un cuerpo teórico. La esencia de esta práctica es acercarse al mundo natural con la pregunta correcta: ¿cómo haría esto la Naturaleza? O, más específicamente: ¿cómo la Naturaleza ya está logrando lo que quiero hacer en este lugar? Este enfoque constituye la base de una metodología. En lugar de preguntar: “¿qué quieres diseñar?”, preguntamos: “¿qué quieres que haga tu diseño?”. Tomemos un ejemplo. Una empresa que produce pinturas se acercó a nosotros para encontrar una solución para crear pinturas menos tóxicas. Pronto vimos que estaban enfocando el problema de manera equivocada. Su producto no es la pintura, sino la creación de un color visible para el ojo humano. Y, en la Naturaleza, esto puede generarse mediante pigmentos (vía química) o por adaptaciones estructurales. Muchos organismos crean colores a través de un fenómeno llamado color estructural, que es menos intensivo en recursos. Cuando pudo entender esto, la empresa se inspiró en una planta africana con frutos azules que producen el color a través de estructuras microscópicas que interactúan con la luz, no por medio de pigmentos químicos. A partir de este conocimiento, desarrolló un proceso para crear colores sin pigmentos, eliminando la necesidad de pinturas o productos tóxicos.

Esto resalta un principio clave de la biomímesis: cuando llegas a la base de tu desafío y observas el mundo natural, descubres soluciones innovadoras y sostenibles. La Naturaleza tuvo cerca de 3.800 millones de años para perfeccionar sus métodos, mientras que nosotros tuvimos poco más de 150 años desde la Revolución Industrial. La biomimética suministra las herramientas y la perspectiva para explorar la vasta biblioteca de soluciones de la Naturaleza y crear un futuro que sea tanto innovador como sostenible.

Uno de los pilares de la biomímesis es el respeto a la Naturaleza, pero en algunos ejemplos vemos que se la puede interpretar como una herramienta para solucionar problemas generados por el paradigma dominante del capitalismo industrial, no para oponérsele. ¿Cómo podemos garantizar que la biomímesis sea efectivamente un campo que beneficie a todos los seres vivos y no solo otra herramienta para apropiarse y explotar a la Naturaleza para resolver problemas humanos?

Este es un tema muy importante. En los casi 30 años que llevamos trabajando con biomímesis, reflexionamos profundamente sobre eso y llegamos a la conclusión de que establecer una diferencia entre la biomímesis superficial y la biomímesis profunda es fundamental. Lo que usted describe —garantizar beneficios para los ecosistemas y todos los seres vivos— es biomímesis profunda. La biomímesis superficial se centra principalmente en copiar la forma de algo en la Naturaleza. Por ejemplo, estudiar los bordes recortados de las aletas de las Ballenas Jorobadas para reducir la fricción en turbinas eólicas o ventiladores. Si bien esto puede generar importantes mejoras de eficiencia, no aborda consideraciones más amplias a nivel sistémico. Para avanzar hacia la biomímesis profunda, usamos una herramienta llamada Life’s Principles [Principios de la Vida, en traducción al español], un conjunto de 26 directrices derivadas de las mejores prácticas de la Naturaleza. Estos principios fomentan soluciones que van más allá de la forma, incluyen el ciclo de vida completo y los impactos más amplios de un producto o sistema. Siempre tenemos en cuenta la pregunta: al final de su ciclo de vida, ¿cómo eso mejorará el ecosistema? Los Principios de la Vida enfatizan el uso de materias primas locales y abundantes, la fabricación de bajo consumo energético y los procesos no tóxicos. También destacan la adaptación a las condiciones locales, la mejora del lugar, el cultivo de relaciones de cooperación y la garantía de soluciones regenerativas.

¿Podría darnos algunos ejemplos?

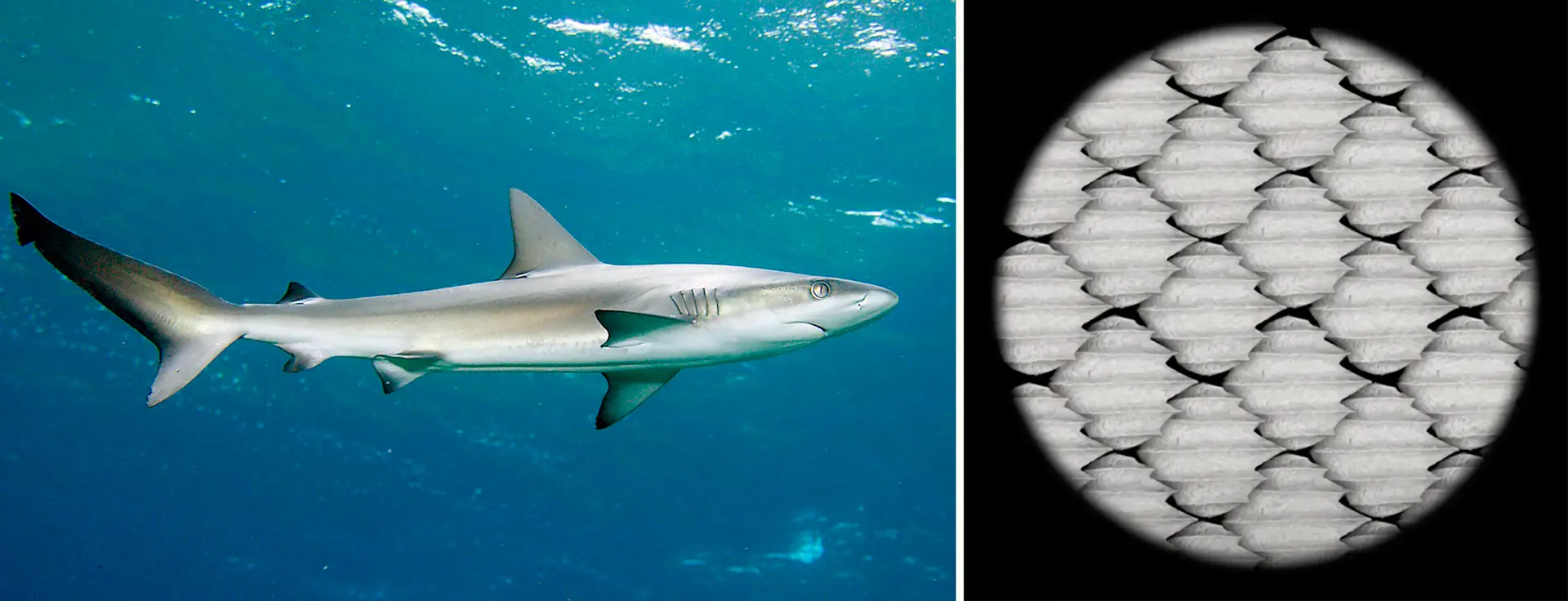

Un excelente ejemplo es el Project Positive, una colaboración que se centra en la biomímesis a nivel sistémico, aplicándola a los mayores artefactos creados por los humanos: edificios, ciudades y barrios. En este proyecto, estudiamos los servicios ecosistémicos de un hábitat de referencia, como un Bosque o un pastizal, cerca de donde se construirá un edificio. Los servicios ecosistémicos incluyen purificación del agua, limpieza del aire, mantenimiento del suelo, ciclo de nutrientes, regulación de la temperatura y suministro de hábitat para la vida animal. Después, desafiamos a los desarrolladores a diseñar un emprendimiento que cumpla los mismos roles que el ecosistema natural vecino. Por ejemplo, el edificio debe limpiar la misma cantidad de agua, suministrar el mismo hábitat y enfriar el aire en la misma medida que el ecosistema natural. Este enfoque garantiza que el edificio no solo evite daños, sino que también contribuya positivamente al medio ambiente circundante, generando beneficios para todo el ecosistema. Este cambio de mentalidad es esencial. La biomímesis nos alienta a diseñar para la regeneración, sobrepasando límites para crear sistemas que mejoren la vida. No se trata de construir algo que se parezca a la Naturaleza (por ejemplo, un edificio con forma de pez); sino de diseñar algo que funcione como la Naturaleza, como una Selva. Otro ejemplo es Sharklet, un producto creado a partir de la observación de los Tiburones de las Galápagos (Carcharhinus galapagensis), que se encuentran en la costa de Ecuador. La piel de estos animales tiene una textura que dificulta que las bacterias se adhieran a su superficie, y esa misma estructura se utilizó para desarrollar una película [con materiales sintéticos] que se usa en hospitales para prevenir el crecimiento de bacterias en superficies sin depender de antibióticos, reduciendo el riesgo de resistencia y la producción de más medicamentos.

La piel de los tiburones de Galápagos inspiró una película que reduce el crecimiento de bacterias. Fotos: Andrew J. Green/Wikimedia Commons y reproducción Sharklet Technologies

¿Así que sería a partir de estos principios que la biomímesis propondría una nueva perspectiva sobre el habitar un territorio?

La biomímesis profunda desafía inherentemente el carácter extractivista del capitalismo tradicional. La Naturaleza opera de forma regenerativa, creando abundancia sin agotar los recursos. Este paradigma exige un cambio en la forma de operar de las empresas, de cómo funciona la sociedad. La adopción de la biomímesis no se trata solo de resolver problemas inmediatos; sino de repensar cómo interactuamos con el planeta. Al integrar los Principios de Vida en el diseño y la innovación, en la estructura social, y al crear sistemas que beneficien tanto a las personas como a los ecosistemas, podemos transformar industrias, desafiar el status quo del capitalismo y construir un futuro que sea al mismo tiempo sostenible y regenerativo.

Después de casi 30 años de difundir el movimiento de la biomímesis, ¿le parece que estos cambios de paradigma son posibles? Nuestra sociedad parece tan arraigada en su estilo de vida industrial…

Sí. Como gran parte de la historia de la humanidad, los cambios importantes tienden a producirse en etapas. No siempre las vemos de inmediato y, en este caso, especialmente porque no es algo que aparece en los noticieros diarios. Pero hay muchas cosas sucediendo debajo de la superficie. Aunque la gente no lo llame explícitamente biomímesis, muchos se están dando cuenta de que nuestros viejos modelos mentales, como ver el mundo como una máquina que hay que explotar sin cesar, simplemente ya no funcionan. Creo que hemos llegado a un punto en el ciclo adaptativo en el que las viejas formas de hacer las cosas nos han llevado a una especie de crisis creada por nosotros mismos. Este concepto de ciclo adaptativo es similar a lo que se produce en un incendio forestal: cuando la Selva se quema, libera nutrientes y energía, creando las bases para que se reorganice y vuelva a crecer. Creo que ahora estamos en una etapa social, en la que los viejos sistemas se están volviendo frágiles y se desintegran. Y, a medida que esto sucede, más personas buscan modelos basados en sistemas vivos, ya sea para gobernanza, economía, tecnología o innovación social.

¿Qué la hace pensar que nos dirigimos en esta dirección?

Por ejemplo, estuve en la COP-16 y fue impresionante ver cuánto evolucionó el diálogo. Hubo un tiempo en que el clima y la biodiversidad se trataban como temas separados. Hoy, más personas reconocen que estos temas son parte del mismo sistema interconectado. Esto marca un cambio significativo en el pensamiento, en el que la biología está emergiendo como la ciencia definidora de nuestra era. A medida que crece esta conciencia, también aumenta nuestra comprensión de cómo la biodiversidad sostiene la vida. El siguiente paso lógico es descubrir cómo emular estos sistemas naturales en nuestras sociedades. Acompaño esta idea desde hace casi 30 años y las investigaciones sobre cambios culturales muestran que generalmente lleva cerca de 50 años para que un nuevo concepto se infiltre completamente en una cultura. Desde esa métrica, creo que estamos en el camino correcto. Las bases las están asentando numerosas personas y organizaciones que ya están cambiando sus perspectivas y acciones. No es solo una esperanza lejana, es algo que se está moldeando activamente.

¿Este podría ser un camino para enfrentar la crisis climática?

Sin duda. La biomímesis tiene un potencial transformador en este momento de crisis en el que vivimos. Para eso hay que preguntarse siempre, en cualquier situación: ¿cómo lo resolvería la Naturaleza? Y, al mirar profundamente, veremos que la Naturaleza soluciona problemas de maneras que no generan contaminación y que promueven la vida. Esto no es una metáfora, es una estructura práctica y escalable para crear soluciones alineadas con los principios naturales. Un ejemplo es la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos (GSA), que gestiona todos los edificios federales e instalaciones militares del país. Recientemente actualizaron sus directrices determinando cómo se construyen los edificios federales. Uno de los ocho principios que se exigen ahora es el de valorizar los servicios ecosistémicos. El objetivo es garantizar que cada edificio federal apoye y mejore el ambiente que lo rodea, siguiendo los principios de la Naturaleza. Así es como se escala la biomímesis: no a través de proyectos aislados, sino integrando estos principios en grandes sistemas e instituciones. Al incorporar la sabiduría de la Naturaleza al diseño y la infraestructura, la biomímesis ofrece un camino práctico para combatir los cambios climáticos, mientras mejora los ecosistemas de los que dependemos.

Las temperaturas del planeta están subiendo a un ritmo alarmante, consecuencia de un aumento igualmente alarmante de las emisiones de gases de efecto invernadero. Al hablar de biomímesis, usted menciona la necesidad de cambios culturales que, muchas veces, toman décadas. ¿Tenemos tiempo para revertir este preocupante escenario?

Este es un tema profundo. El pensador ecológico David Orr suele decir: “si quieres una cultura sostenible, primero tienes que crear una cultura que lo desee”. Por lo tanto, en esencia, se trata de una cuestión cultural. Técnicamente hablando, las herramientas y soluciones ya existen. ¿Podemos cultivar la tierra de forma regenerativa, imitando a la Naturaleza? Por supuesto. ¿Podemos desarrollar productos y máquinas que funcionen sin generar calor excesivo ni residuos tóxicos? Sí. La Naturaleza da incontables pruebas de que estas soluciones son posibles. Pero el punto central es: ¿realmente queremos vivir más tiempo en este planeta? De ser así, deberíamos aspirar a ser mutualistas, buenos habitantes de la Tierra que les retribuyen a los ecosistemas que nos mantienen. El éxito en el mundo natural se define por la retribución: los ecosistemas están llenos de especies que contribuyen a su ambiente. Si queremos quedarnos aquí, tenemos que adoptar el mismo éthos. En última instancia, abordar los cambios climáticos no se trata solo de soluciones técnicas, sino sobre crear ese cambio cultural. ¿Nosotros, como sociedad, realmente queremos regenerar el planeta e integrarnos a los ecosistemas como mutualistas? Si ese es realmente el deseo, las herramientas y metodologías ya están disponibles para hacerlo realidad. Depende de nosotros decidir si adoptaremos o no este cambio de paradigma a tiempo. Lo que veo, y me deja optimista, es que, incluso sin usar el término biomímesis, mucha gente ya dice: “somos sistemas vivos que vivimos en un planeta vivo. ¿Cómo podemos hacer las cosas de manera diferente?”. Y hay tantas personas así, que están buscando alternativas. Por más que todavía no hayamos llegado a un punto de inflexión positivo, creo que estamos avanzando en esa dirección.

Dos días después de haberse quemado la selva, la Bulbostylis paradoxa vuelve a florecer. El ciclo puede inspirar la reconstrucción de sistemas en colapso. Foto: E.P. Mallory/Flickr

Más-que-humanes es un proyecto fruto de la asociación entre SUMAÚMA y el proyecto Derechos Más que Humanos (MOTH), una iniciativa de la Clínica de Defensa de los Derechos de la Tierra de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.

Texto: Jacqueline Sordi

Edición: Talita Bedinelli

Edición de fotografía: Lela Beltrão

Chequeo de informaciones: Plínio Lopes

Revisión ortográfica (portugués): Valquiria Della Pozza

Traducción al español: Julieta Sueldo Boedo

Traducción al inglés: Sarah J. Johnson

Montaje de la página y acabado: Natália Chagas

Coordinación del flujo de trabajo editorial: Viviane Zandonadi

Coordinación del proyecto Más-que-humanes: Talita Bedinelli (SUMAÚMA) y Carlos Andrés Baquero-Díaz (Universidad de Nueva York)

Dirección del proyecto: Eliane Brum (SUMAÚMA) y César Rodríguez-Garavito (Universidad de Nueva York)