La Tierra Indígena Tanaru está en disputa y una de las partes interesadas ya no puede defenderse. El indígena Tanaru, conocido como el «indio del agujero» y encontrado muerto el 23 de agosto de 2022, solo dejó su valiente existencia como prueba del genocidio que se perpetró contra él y su pueblo. Mientras estuvo vivo, era un único superviviente contra los terratenientes y grileiros (ladrones de tierras públicas) vecinos que solo esperaban que muriera para reivindicar en la justicia de los blancos las más de 8.000 hectáreas de selva que su existencia protegía. Tras su muerte, Tanaru ha conseguido una primera victoria. Pero todavía es provisional.

El indígena aislado ya no está aquí, pero los no humanos son testigos de que la tierra ancestral está ocupada por pueblos originarios que prefieren no tener contacto con los blancos. La Tierra Indígena Tanaru se encuentra en el sur del estado de Rondonia, en la Amazonia brasileña. Es uno de los pocos enclaves donde los ríos siguen recorriendo el curso natural de sus vidas, los pájaros siguen cantando libremente y los pecaríes, los tapires y los armadillos viven sin estar amenazados de extinción.

La selva está segura en esta área desde hace exactamente 26 años porque Tanaru la mantuvo viva, a ella y a todos los que habitan ese espacio. Su nombre es un homenaje a un río que late en esa tierra ancestral. Como Tanaru existía sobre esa tierra, como superviviente de un genocidio, lo protegía una ordenanza de la Fundación Nacional del Indígena (Funai) que restringía el uso de la tierra y respetaba su voluntad de no establecer contacto con los blancos. Esta restricción rige hasta 2025. No obstante, con su muerte, quienes defienden la selva y sus pueblos temían que terminara la protección.

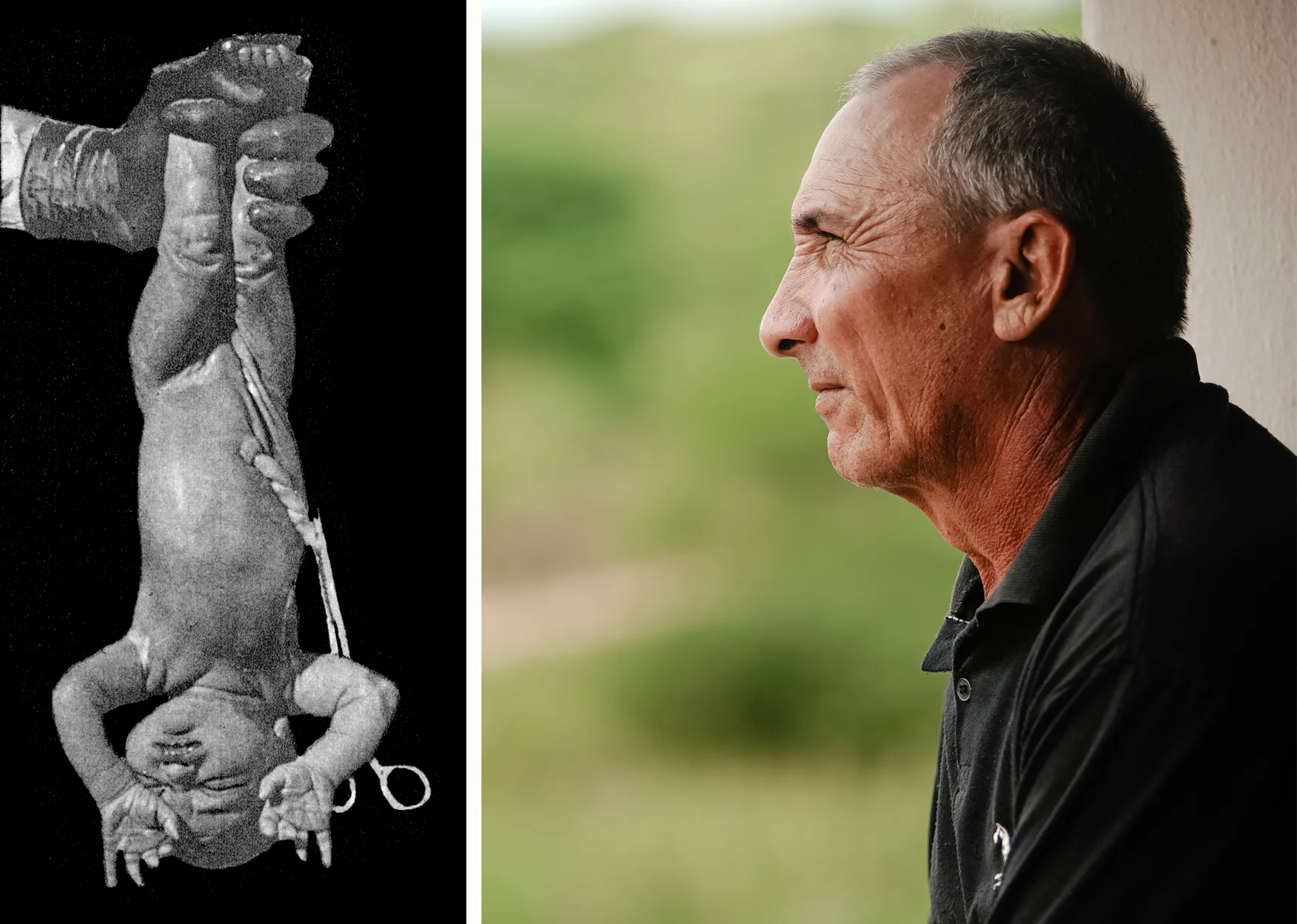

Tanaru era un hombre de cabellos lacios, ojos rasgados y bigote, lo cual llamaba la atención, porque no es común ver a indígenas con pelos en el rostro. El trabajo en el huerto, las casas que construyó para sí y los kilómetros que recorrió a lo largo de su vida le propiciaron un cuerpo atlético, que lo acompañó hasta el fin. A pesar de la compañía diaria de seres no humanos, Tanaru vivió apartado de otros pueblos indígenas y, principalmente, de los blancos.

La falta de precisión sobre cuántos indígenas de su pueblo estaban vivos hasta los años 90 está justificada. El Estado brasileño solo entendió que los indígenas son seres dotados de derechos a partir de la Constitución de 1988. En ese época, durante la dictadura empresarial y militar (1964-1985) el exterminio de indígenas era normal en nombre del desarrollo económico o del «progreso». Según datos de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV), al menos 8.350 indígenas murieron en masacres, en expulsiones forzadas de sus territorios, por contagiarse de enfermedades contagiosas o por ser presos o torturados, todos víctimas de los gobiernos militares. Sin embargo, todo indica que el número de muertos fue mucho mayor.

No se sabe exactamente cuándo y cómo murieron los familiares de Tanaru. Lo único que se sabe es que estos parientes existían, porque, en 1995, se encontraron restos de casas, huertos y utensilios en cantidades mayores que en años posteriores. Según los investigadores, Tanaru posiblemente vivía junto a un pequeño grupo de, como mucho, 5 indígenas de la misma etnia. En 1995, algunos empleados del Frente de Protección Etnoambiental Guaporé, de la Funai, acompañados del cineasta Vincent Carelli, autor del documental Corumbiara, encontraron una nueva área deforestada en Rondonia, amenazada por grileiros. En medio de la zona de aproximadamente 1 kilómetro cuadrado había una plantación de bananas destrozada y una casa grande, de más o menos 4 por 5 metros, donde había un gran agujero.

Alrededor de la plantación, que parecía tener 3 o 4 años, había más agujeros, muchos escondidos con hojarasca o ramas de árboles. El lugar había sido atacado violentamente con la táctica de tierra arrasada, pero aún quedaban maderas quemadas y fragmentos de la vida del pueblo que allí vivía como huellas del crimen.

También se encontraron utensilios de uso cotidiano e incluso una flauta, que tuvieron que dejar quienes, con prisa, se vieron obligados a abandonar el lugar donde sembraban, dormían, amaban y cantaban sus canciones. Tras este descubrimiento, los empleados de la Funai se pasaron años buscando a estos indígenas, pero solo encontraron a uno. La única constancia de que hasta entonces no había estado solo en el mundo era la casa de 4 por 5 metros. Todas las demás eran más pequeñas, lo que demostraba que, de ese pueblo, solo quedaba uno.

Hay sospechas de que algunos de los indígenas fueron envenenados con una mezcla de plomo y azúcar, pero nunca se ha podido demostrar que los familiares directos de Tanaru fueran víctimas de esta atrocidad. El hombre que sobrevivió posiblemente guardó en su memoria el recuerdo de la casa que destruyeron los blancos, lo que le hizo decidirse a convivir solo con quienes confiaba: los no humanos que, como él, eran naturaleza.

El primer contacto de Tanaru con el equipo de la Funai, recogido en el documental Corumbiara, fue tenso. Tanaru, aparte de intentar protegerse del equipo con una flecha, negó cualquier contacto visual. En una de las imágenes se le puede ver de lado, dando muestras explícitas de no querer que se le acercaran. Después de ver a todo su pueblo exterminado, la reacción de Tanaru ante los blancos era más que previsible.

El agujero que Tanaru cavaba en sus casas y que le dio nombre era el centro del espacio, a partir del cual construía el resto. Antes de paredes o puertas, había un agujero. Con el paso de los años, los empleados de la Funai han descartado que el agujero tuviera un sentido práctico, como el de protegerse de un enemigo o el de guardar cosas. Existe la hipótesis de que podría tener un significado espiritual o religioso. No hay forma de saber el porqué del agujero/centro de Tanaru, porque este se negó a contar lo que sentía, creía y vivía al pueblo artífice del genocidio de su pueblo.

Durante los 26 años en que la Funai lo monitoreó, Tanaru construyó 53 casas. Estas fueron las que la Funai encontró, pero posiblemente fueron muchas más. Aparte del agujero, las casas tenían una sola puerta y estaban hechas de paja y madera. Por lo general, vivía en ellas unos 3 años. Después se deterioraban. En los períodos de conflicto con grileiros que amenazaban su vida, Tanaru llegó a vivir en 3 casas simultáneamente. Solía construir una nueva casa y, cuando estaba terminada, se mudaba con sus pocas pertenencias, entre ellas, sus herramientas, la hamaca, 2 ollas, su arco y flechas. En los últimos años, también había empezado a llevar un mortero.

Plantaba papaya, maíz y, a veces, yuca, ñame e incluso manís. Cuando cazaba, daba prioridad a los animales pequeños como el pecarí, el armadillo y aves como el paujil y la pava. Para calmar la sed, el río le cedía parte de sus aguas y a veces preparaba un jugo con las semillas y la pulpa del curbaril, un árbol que tiene una altura media de 40 metros, pero que en la Amazonia brasileña llega a alcanzar los 95 metros.

Al vivir sin la compañía de su pueblo, Tanaru tuvo que reinventarse. A lo largo de los años que vivió como único superviviente fue perfeccionando técnicas. La hamaca, esa cama suspendida hecha de varios tipos de fibra, en muchos pueblos indígenas suelen tejerla las mujeres. La hamaca de Tanaru estaba hecha de ibirá, un material resistente que se obtiene de la corteza de algunos árboles. Una vez extraída, esta corteza se deshilacha en pequeños hilos que luego se tejen en cuerdas gruesas y finas que, al entrelazarse, pueden convertirse en varias cosas, incluida una hamaca.

En las primeras viviendas que analizó el equipo de la Funai, se pudo constatar la escasa habilidad que tenía Tanaru para trabajar el material. Al principio, solo extraía el ibirá, sin convertirlo en cuerdas. Extendía las fibras y dormía sobre ellas. Después empezó a tejerlas. Y, al final, se acostó para morir en una hamaca tejida por él mismo.

Mientras vivió, Tanaru logró escapar de la furia de los blancos. Y resistió en la selva de sus antepasados. La disputa legal sobre la Tierra Indígena Tanaru, que ha llegado a la Corte Suprema, también es un testimonio del pasado genocida de Brasil contra los pueblos originarios.

Desde que los europeos invadieron las tierras que llamarían Brasil, centenas de pueblo indígenas desaparecieron, víctimas del genocidio que practican el Estado y los invasores, especialmente grileiros, madereros y mineros ilegales. Entre 1500 y 1957, se exterminó al 97% de los indígenas que vivían en el territorio usurpado. Hoy quedan más de 300 pueblos, que hablan más de 270 idiomas diferentes, y son el blanco constante de ataques que provienen de un amplio abanico de intereses, desde la agroindustria depredadora hasta una Funai dirigida por antindígenas, como en el gobierno actual.

Tanaru y su pueblo fueron víctimas de este proceso que, en los últimos 5 siglos, ha oscilado entre la implantación de políticas de asimilación y el exterminio físico. Tanaru se convirtió en un símbolo de resistencia al conseguir morir en lugar de ser asesinado, como le ocurrió a todo su pueblo. Los empleados de la Funai encontraron su cuerpo sin vida el 23 de agosto de 2022.

En las fotos que tomaron las cámaras de vigilancia de la Funai se puede ver como Tanaru va perdiendo fuerzas, quizás porque estaba enfermo. Durante 2 meses, el vigoroso hombre cambió sus hábitos: su arco, que utilizaba para cazar, se encontró cubierto de hollín. Algunas flechas incluso habían sido guardadas. En sus últimos días, solo cazaba con trampas.

Tanaru sabía que la muerte acechaba y la esperaba con su sombrero atado con cordones de ibirá. Sobre su cuerpo, un simple fajo de plumas de guacamayo. También sabía que lo monitoreaban y que, inevitablemente, lo encontrarían. Por el estado de descomposición del cuerpo, se calcula que llevaba muerto casi 40 días.

La última vez que lo habían visto con vida fue en abril de 2020, durante una expedición de control que realizaron algunos empleados de la Funai. En aquel momento se podía decir que gozaba de buena salud porque estaba construyendo una casa. Más de 2 años después, el 23 de agosto, los trabajadores de la Funai volvieron para inspeccionar la zona y vieron que en el huerto la maleza estaba alta. Era una señal de que no se había trabajado en él durante al menos 1 mes. Siguieron andando y cruzaron un arroyo, donde encontraron una plantación de papaya y, luego, un hacha tirada en el suelo. Tanaru nunca dejaba tirada una herramienta. La puerta de la casa abierta y la incesante entrada y salida de moscas y abejas hicieron que los empleados se acercaran.

Tanaru fue descubierto poco más de 1 mes antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales más importantes para el futuro de los pueblos originarios. La noticia de su muerte dio la vuelta al mundo. El destino de su cuerpo se convirtió en el centro de una disputa por sus tierras. La fecha inicial para el entierro era el 14 de octubre de 2022, pero se pospuso por orden del coordinador de la Funai, Marcelo Xavier, sin ninguna justificación plausible. Xavier es conocido por posicionarse en contra de los indígenas y a favor de los terratenientes.

Una de las alegaciones para postergar el entierro era la necesidad de recoger material genético, como un mechón de pelo, para poder analizar el grupo étnico al que pertenecía. Pero lo cierto es que no se puede identificar la etnia de Tanaru debido al reducido banco genético de indígenas que tiene la Policía Federal. Se sospecha que Xavier tenía la intención de retrasar el entierro de Tanaru en su tierra ancestral para dar tiempo a que la invadieran los grileiros y los agricultores que la reivindican. SUMAÚMA entró en contacto con el coordinador de la Funai a través de su gabinete de prensa, pero hasta la publicación de este reportaje no ha recibido ninguna respuesta. El espacio para que pueda manifestarse sigue abierto.

Para desenmascarar la estratagema de Xavier y asegurarse de que el cuerpo de Tanaru fuera acogido por la tierra que él ayudó a mantener viva hubo que actuar con rapidez. El deseo del indígena de ser enterrado en el espacio donde vivía, manifestado por la forma en que se preparó para morir, solo se respetó más de tres meses después, por determinación de la Justicia Federal, tras una solicitud urgente del Ministerio Público Federal. Durante 3 meses, sus restos mortales se amontonaron en 2 cajas en las dependencias de la Policía Federal de Brasilia, lo que viola el ritual funerario de todos los pueblos originarios conocidos.

Cuando finalmente lo liberaron, los indígenas de varias etnias que habían seguido a Tanaru desde lejos mientras vivía, como los Kanoé, los Sabanê, los Aikanã, los Tupari y los Akuntsu, de la Tierra Indígena de Río Omerê, y también el propio personal de Funai, planearon el entierro. El ritual funerario se decidió después de mucho diálogo, porque, a pesar de eventuales similitudes, es un acto muy específico de cada pueblo, generalmente realizado por personas cercanas al fallecido.

Tanaru fue honrado siguiendo el rito tradicional de los pueblos de la región. Sin embargo, hubo un impasse con relación a los objetos que le pertenecían. Para los Kanoé, los objetos deben ser enterrados junto al cuerpo. Pero en el caso de los Akutsu, los familiares conservan una pertenencia del muerto y el resto se quema antes del entierro. Al final, acordaron que los objetos de Tanaru deberían ir a un museo, como prueba de que existió y de que su pueblo fue extinguido por la violencia de los blancos.

El indígena Purá Kanoé fue el elegido para dirigir la ceremonia. Él había acompañado a la Funai en las expediciones que se realizaron a lo largo de estos 26 años y, al principio, llegó a sugerir que se «rescatara» a Tanaru, hasta que se dio cuenta de que quería vivir sin la presencia de los humanos, lo que fue respetado por todos los pueblos. Así que, el 4 de noviembre, se cavó una tumba en su casa y el cuerpo de Tanaru, de la misma forma como se encontró, con el pecho hacia arriba, se cubrió con tierra. Sobre la tumba se hizo una hoguera. El ritual funerario se realizó exactamente 74 días después de que Tanaru fuera encontrado muerto en su casa.

El 21 de noviembre, Tanaru obtuvo otra victoria en la justicia de los blancos. El magistrado de la Corte Suprema Edson Fachin determinó que las restricciones de acceso a la Tierra Indígena Tanaru deben continuar, así como la protección de los territorios donde viven los indios aislados en todo Brasil. Fachin juzgó la demanda interpuesta por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), que llegó a ser cuestionada por la presidencia de Jair Bolsonaro. El magistrado se puso del lado de los indígenas, de la selva y de la justicia.

Todavía no es una decisión definitiva. Pero es una victoria tardía tras una masacre que provocó la extinción de un pueblo. Tanaru, el último hombre, se ha convertido en un símbolo de la capacidad de destrucción que ha llevado el planeta al colapso climático. Lo que ocurra con la selva de Tanaru determinará el futuro de todos nosotros.

Traducción de Meritxell Almarza