Ser uma paisagem e não um país é a sentença da qual precisávamos nos salvar. Foi mais ou menos o que disse o poeta chileno [Nicanor Parra, no poema Chile, do livro Obra Gruesa, de 1969], e é o que vivemos em toda parte. No Caribe antilhano, de um modo muito concreto e piratesco. No Caribe colonial, em tempos pós-coloniais, isso é algo sentido na pele, nos pulmões, na boca. Corpo e paisagem, como sempre, a mesma coisa.

Primeiro a beleza. Tenho 10 anos. Faço parte do clube de ciências da escola e nos levam em uma excursão à baía bioluminescente de La Parguera, na cidade de Lajas, sul de Porto Rico. Tudo é mais caribenho no sul, o mar é muito mais claro do que o mar azul do Atlântico que banha o norte da ilha. No sul faz mais calor, tudo é mais… caribenho. A advertência é necessária. Neste relato, a pele mudará de cor e as águas do mar brilharão no escuro. Também a terra emitirá luz. A verdade mágica do Caribe, essa é a outra sentença. A beleza do clichê é sua origem, e sua tristeza inevitável é sua literalidade.

A maioria do grupo é formada por crianças do centro do país. Vivemos nos arredores da Cordillera Central ou da Sierra de Cayey e, quando adolescentes, fugimos para o rio e para as lechoneras [lanchonetes que vendem carne de porco assada], raramente vamos à praia. Mas naquele dia ainda éramos crianças, e estávamos viajando rumo ao sul para pular na água à noite.

Já se passaram quase 30 anos desde aquela excursão e a lembrança de entrar na pequena lancha e pular na água – com menos medo do que expectativa – continua fresca e clara na memória. Aquela água salgada, escura como breu, que nos anunciava sua luminosidade em tons de verde brilhante, tinha algo a nos ensinar. Nós nadamos. Movimentávamos as mãos e, à medida que nossos braços entravam e saíam da água, uma tela fina feita de luz e cócegas recobria nossos dedos, pulsos, cotovelos, toda a nossa pele. Ríamos como as pessoas riem quando não entendem bem de onde vem o prazer que estão sentindo. Ríamos, como as pessoas riem quando se rendem à beleza e ao nervosismo, na presença daquilo. A baía bioluminescente tentava nos explicar alguns de seus mistérios.

No planeta, existem apenas algumas poucas baías bioluminescentes. Em Porto Rico, há três delas: baía de Puerto Mosquito, em Vieques; laguna Grande, em Fajardo; e La Parguera. No Japão elas também existem e, a exemplo do que acontece em outros lugares, a da baía de Toyama é chamada de “mar de estrelas”. Exato. Certeiro. A luz azul-esverdeada vem de organismos unicelulares microscópicos, uma espécie de dinoflagelados que, quando se agitam, e desde que existam em quantidade suficiente, produzem um efeito de luz ou brilho no escuro, criando um ecossistema único. No Caribe, além das baías porto-riquenhas, há uma em St. Croix, uma na Jamaica e uma nas Ilhas Cayman. O brilho é um indicador da saúde do ecossistema.

Durante décadas houve advertências sobre a delicadeza desses ecossistemas e a importância de que fossem preservados, para a saúde do meio ambiente em grande escala. Sua estabilidade é indicativa não só da qualidade da água, do nível das marés e de oxigênio, da acidez, da salinidade e da temperatura da água; eles também fazem parte de uma extensa – e muitas vezes invisível – cadeia alimentar que nutre o meio ambiente. Por exemplo, os organismos que geram a bioluminescência a utilizam como camuflagem, como ferramenta de defesa ou até mesmo para o efeito oposto, o de atrair presas. Portanto, por si só, ela representa uma forma de comunicação. Ao mesmo tempo, constitui uma área da ciência em que existe amplo espaço para estudo e exploração. Mas talvez seu valor mais cobiçado ou apreciado, além de sua raridade na grande diversidade de ecossistemas do planeta, seja aquele que mescla a ciência com os valores humanistas. O que a afasta, portanto, do divórcio tácito entre o conhecimento científico e valores éticos, espirituais e estéticos que surgiu após a publicação e a expansão do trabalho de Charles Darwin. Se no passado aqueles que ingressavam no ramo da ciência o faziam como um ato de devoção, de apreciação da obra divina, isso agora deixou de ser possível. No entanto, ao testemunhar a luminosidade de uma baía como aquela, ainda que isso possa não evocar algum credo religioso, no mínimo invocará a poesia. Em outras palavras, a existência e a preservação desses ecossistemas também são urgentes em termos humanísticos.

Em várias entrevistas ao longo de uma extensa carreira de especialização e pesquisa sobre bioluminescência, Michael Latz, pesquisador de biologia marinha da Universidade da Califórnia e da Scripps Institution of Oceanography, reconheceu a singularidade mundial de Porto Rico com relação a esse fenômeno. Isso se deve ao fato de o país ter o maior número de baías bioluminescentes permanentes do planeta. Ou seja, suas águas brilham o ano todo. Mas, da mesma forma que seu valor foi celebrado, houve alertas sobre a maneira pela qual resíduos de combustível dos motores dos barcos, o esgoto descarregado pelas embarcações que ancoram por lá e a sedimentação prejudicam a saúde do ecossistema. Como geralmente acontece com as atrações desse tipo, o turismo expandido de modo maciço, ou seja, a presença humana – tanto física quanto por meio do uso de meios de transporte e maquinaria –, afeta as condições que precisam existir para que os organismos responsáveis pela bioluminescência se manifestem naturalmente. O balanço entre acesso, desfrute e estabilidade é evidente, nesse caso, como em praticamente todas as áreas protegidas do planeta. No que diz respeito a essas zonas, elas se enquadram nos parâmetros para áreas protegidas estabelecidos pelo governo dos Estados Unidos. Sobre isso, nos estenderemos mais posteriormente.

Houve diversos períodos, ao longo do tempo, em que as baías perderam e recuperaram sua luminosidade, mas nunca havia acontecido um apagão geral – em todos os sentidos do termo – como o que ocorreu depois que o furacão Maria varreu Porto Rico, em 2017. A principal delas, Puerto Mosquito, em Vieques, um município insular, caiu em uma escuridão completa. Os danos causados aos manguezais, tão fundamentais para a cadeia alimentar dos organismos que produzem luz, foram enormes. Durante meses, a baía não brilhou, mas uma combinação entre a capacidade regenerativa da natureza e os esforços dos especialistas que se incumbiram de restaurar a área trouxe de volta a luz. Também regressou o verde incandescente da vegetação da ilha, aquela mesma vegetação que, na manhã seguinte ao furacão, havia desaparecido da paisagem, revelando comunidades empobrecidas, comodamente escondidas dos olhos dos privilegiados sob a sombra da imensa vegetação da ilha. Como sempre, toda beleza tem sua sombra.

***

A luz voltou à água antes de voltar em terra, onde os 3,3 milhões de habitantes da ilha – que passou por migração expandida no século 21, reduzindo uma população que chegou a atingir 4 milhões de pessoas – permaneceram sem acesso à eletricidade por meses, alguns por mais de um ano. As consequências concretas do gerenciamento precário da emergência podem ser calculadas de forma mais cruel, em vidas humanas. O estudo mais contundente, realizado pela Universidade Harvard, estimou 4.645 mortes relacionadas ao desastre. Antes da publicação desse estudo e de outros semelhantes, o governo insistia em um total de 64 mortes causadas pela passagem do furacão, apesar de órgãos locais de mídia, como o Center for Investigative Journalism, terem percorrido toda a ilha, com imensa dificuldade, para calcular o número de vítimas em aproximadamente mil mortes imediatas. As funerárias não conseguiam dar conta do trabalho, e pessoas se viram obrigadas a sepultar parentes nos quintais de suas casas.

De acordo com o levantamento da prestigiosa universidade americana – um trabalho que conquistou lugar real e de peso no diálogo nacional porto-riquenho –, a maioria das mortes teve a ver com a interrupção dos serviços de saúde para os velhos e com as imensas falhas nos serviços de saúde pública para os doentes crônicos – pacientes de diálise, portadores de câncer, e assim por diante –, devido à falta de eletricidade e de diesel para operar geradores de energia, assim como aos danos na infraestrutura de saúde.

Basta um exemplo de vocabulário. Naqueles dias, descobrimos, como país, a definição da palavra leptospirose. Em toda parte as pessoas falavam dessa infecção bacteriana que tinha afetado a água. Havia gente morrendo por causa dela. Estávamos morrendo de causas cujas definições eram novas, no diálogo nacional. Quando um país tem de aprender um novo vocabulário para narrar sua realidade é porque seus fundamentos mudaram irremediavelmente.

Em Porto Rico, como em qualquer outro lugar do mundo, quando se fala de luz, se fala de vida. E quando nos referimos à capacidade de proteger a luz – a luz da vegetação, a luz da água, a luz que permite que um hospital funcione –, é inevitável que isso venha a cair na centrífuga porto-riquenha, a grande obsessão nacional, o status de Porto Rico como Estado, Livre, Associado aos Estados Unidos; é uma contradição em seus próprios termos – um eufemismo para colônia na era pós-colonial –, que afeta cada aspecto, por menor que seja, da existência dos habitantes dessa ilha, e de sua imensa diáspora. E, acima de tudo, traz implicações transcendentes para a capacidade de defender e proteger a terra: tanto a capacidade ideológica (aquela que pertence à narrativa e à imaginação) quanto a material, diante da notável diversidade de recursos naturais do país.

É difícil bater constantemente na mesma tecla. Esse assunto vem sendo tema dos jornais desde a ocupação militar imposta em 1898, como resultado da Guerra Hispano-Americana, depois da qual a ilha foi entregue pela Espanha aos Estados Unidos como espólio. É cansativo escrever constantemente sobre o mesmo assunto, especialmente no período mais recente, quando Porto Rico voltou a atrair algum interesse na esfera pública internacional devido aos constantes desastres naturais, econômicos e políticos que teve de enfrentar em um período brevíssimo.

Os motivos da falência do governo porto-riquenho podem remontar ao passado distante, mas um ponto de inflexão importante foi 2006, quando uma paralisação dos serviços governamentais teve de ser decretada devido à situação precária dos cofres públicos. Três causas principais devem ser apontadas. Primeiro, a cultura de corrupção pública existente na ilha. A segunda é o fato de que Porto Rico foi uma experiência econômica de expansão, mas não de desenvolvimento. Ou seja, a economia da ilha foi construída sobre as bases de um projeto de isenções fiscais, principalmente para empresas farmacêuticas, e, quando esse projeto terminou, não havia um plano econômico substituto, e o país ficou no limbo. E, por fim, e a mais importante de tudo, há o fato óbvio de que Porto Rico vive uma existência colonial anacrônica. É impossível construir sobre aquilo que se possui em todos os níveis, exceto o estatal e o político.

A paralisação dos serviços governamentais ocorreu dois anos antes da grande crise econômica desencadeada pela bolha imobiliária nos Estados Unidos em 2008. A deterioração foi aumentando e, quando 2016 chegou, a metrópole impôs um Conselho de Controle Fiscal que determinou o caminho a ser tomado para a recuperação fiscal, dando aos interesses dos credores afetados pelo colapso da economia da ilha uma prioridade mais alta que aos interesses de seus cidadãos.

Um ano depois, dois furacões, Irma e Maria, terminaram de fraturar a psique e a economia do país, que já estavam abaladas. E os ventos dos furacões ainda não haviam deixado de soprar quando começou La Batalla por el Paraíso, como se intitula o livro sobre Porto Rico e o capitalismo de desastre publicado em 2018 pela jornalista Naomi Klein, renomada por suas análises e pesquisas sobre a doutrina do choque e a forma como ela opera para a pilhagem pirata de países e regiões inteiras. Isso veio a se somar ao desprezo com que a administração do então presidente Donald Trump reagiu à crise, fazendo do país um objeto de disputa política dentro da profunda polarização política e social que os Estados Unidos estão vivendo.

Em sua visita ao país após a passagem do furacão, o presidente Trump posou para fotos, como é típico no caso dessas visitas. A foto clássica do mandatário distribuindo ajuda. Ele foi levado a uma comunidade para distribuir produtos de primeira necessidade a um público que, mais do que necessidade, projetava fanatismo. A imagem do presidente jogando rolos de papel-toalha para a multidão deu a volta ao mundo. E quem dera a questão se limitasse a isso, mas a frouxidão no envio e na autorização da assistência – à qual a ilha tem direito porque paga por ela de inúmeras maneiras – foi um sinal claro da posição política dos Estados Unidos: essa ilha gasta demais, é um prazer incômodo. Como sempre, ninguém está disposto a pagar pelo paraíso o que este realmente custa.

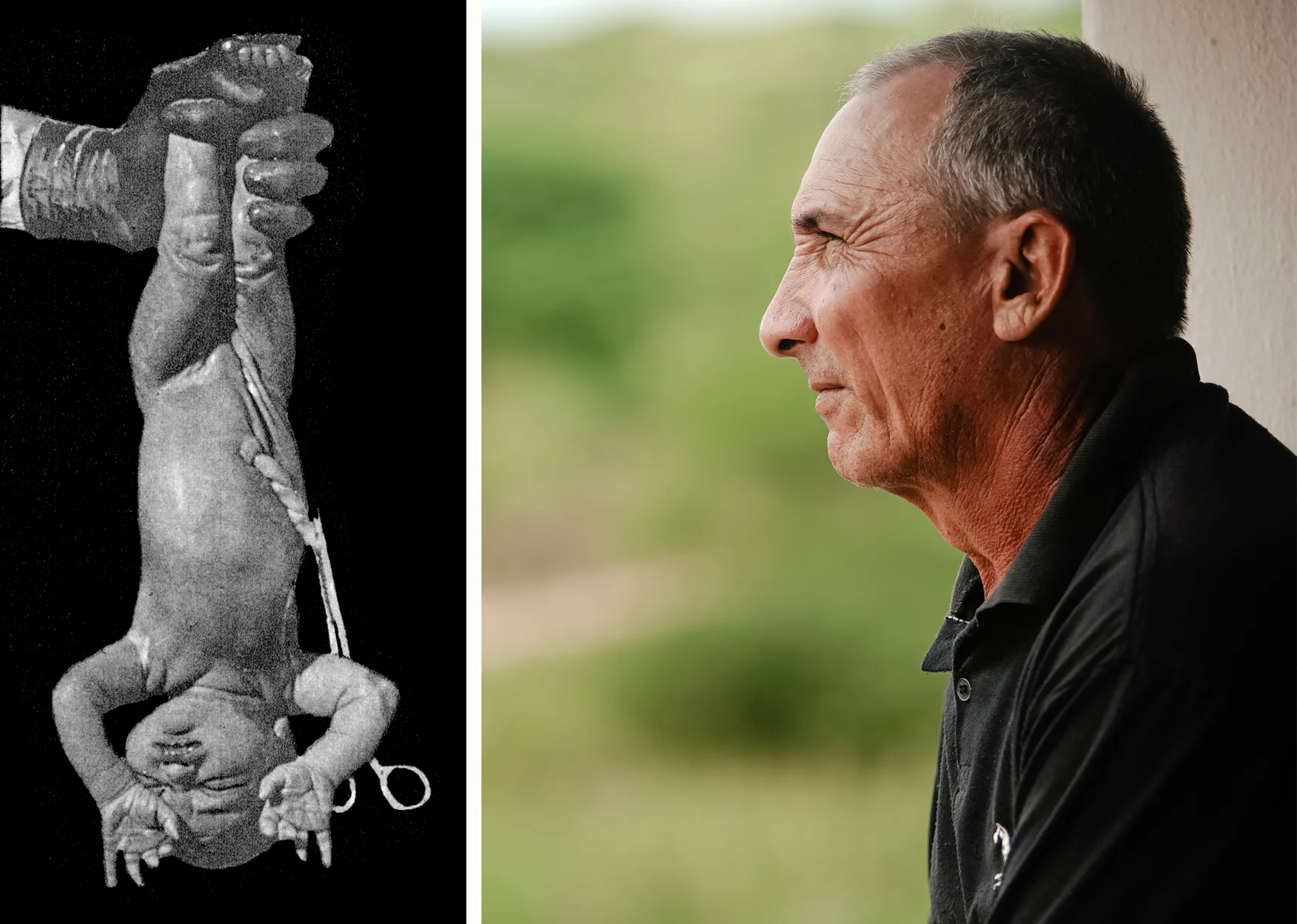

É bem sabido que o Caribe antilhano vem sendo tratado ao longo da história como uma espécie de laboratório, usado por mais de um império para testar projetos políticos, econômicos e ambientais que definiram a história da região, com consequências mundiais. Foi em Porto Rico, por exemplo, que a pílula anticoncepcional foi testada, esterilizando, sem seu consentimento, numerosas mulheres que jamais souberam que seu futuro fazia parte de um experimento. O corpo delas, como sempre, era visto como descartável, valioso enquanto, e na medida em que, podia ser usado. Portanto, não foi de estranhar a euforia provocada pelo desastre nos cofres daqueles que mercadejam palavras como resiliência e reabilitação. Depois do furacão, a invasão de organizações sem fins lucrativos e fundações foi monumental e a venda do país como paraíso fiscal aos devotos das chamadas criptoutopias vai de vento em popa. Estabelecer-se gastando pouco ou nada, trabalhar no paraíso por seis meses – e ninguém realmente fiscaliza a documentação –, ganhar milhões e investir muito pouco de volta é a nova flauta de Hamelin. Os ratos, como sempre, continuam aqui. Incomodando, seguindo aquele som que leva a nada.

“Um elemento central da estratégia da doutrina do choque é a velocidade: impulsionar uma onda de mudanças radicais tão rapidamente que é quase impossível acompanhar seu ritmo… O capital é veloz”, explica e adverte Klein ao longo de seu livro, no qual também se concentra em lançar luz sobre as vozes de vários grupos comunitários, ou ilhas de soberania, como ela os define, que resistem de forma organizada e fazem da defesa dos recursos naturais seu principal foco de ação, resistindo à investida pirata que hoje muita gente já reconhece como deslocamento, e até como uma segunda ocupação. As suculentas isenções fiscais, a venda desproporcional de terras e edificações a representantes do grande capital – tanto dos Estados Unidos quanto de outros países –, o estímulo à emigração diante da precariedade dos serviços essenciais (saúde, educação, energia – aqui, o raro é que a eletricidade não acabe – e segurança, entre outros) são o quadro atual do país, seis anos após o desastre ambiental. Um evento climatológico que também serviu de alerta ao mundo de que essa será a norma, daqui para a frente. Cada vez mais desastres, mais frequentes e mais devastadores. De novo, o Caribe antilhano servindo como espelho para o mundo.

O luto após o furacão foi prolongado, mas, diante da crise econômica que se seguiu à crise ambiental, o povo uma vez mais saiu às ruas, no famoso verão de 2019, em uma espécie de desafogo coletivo e social. Houve uma série de manifestações populares de todos os tipos – em motocicletas, a cavalo, em caiaques, por meio de ioga, entoando palavras de ordem, enfim, não havia limites para a criatividade dos protestos – lideradas por artistas e músicos, e que culminaram com a renúncia forçada do governador Ricardo Rosselló. O momento histórico se caracterizou pela invisibilidade de linhas partidárias e ideológicas. No calor do verão, o país explodiu.

Eu estava grávida de menos de um mês quando isso aconteceu. Não sabia ainda, mas uma nova vida estava crescendo dentro de mim. Um futuro, um pequeno habitante para a república do lar. Lembro-me do sono insuportável – clássico nos primeiros meses de gestação – toda vez que participava de um protesto. Lembro-me de carregar um cartaz que dizia: “Como uma acácia-rubra, florescemos no verão”. Lembro-me do prazer de compreender que existem árvores que negam suas flores à primavera, assim como há países cujos processos históricos têm seu próprio tempo.

A alegria durou pouco. Em janeiro do ano seguinte, meses antes do início da pandemia que afetaria o mundo inteiro, Porto Rico sofreu terremotos agressivos, com epicentro na região sul do país. Dizer que choveu no molhado não é uma metáfora tropical, mas sim uma afirmação insuportavelmente literal.

É fácil idealizar um protesto; o complicado é entendê-lo em seu contexto. Muitas coisas foram ditas sobre o verão de 2019 – que foi inconsequente, que voltamos à mesmice, que valeu a pena porque nos unimos como país, que algo mudou, especialmente entre os jovens –, mas aquilo em que todos concordam é que não vimos nada parecido desde o início do século 21. Para entender a comparação, é preciso voltar a Vieques.

***

É um inseto que brilha no escuro. Um tipo de besouro com pouco mais de 2,5 cm de comprimento e corpo estreito e achatado. Cucubano é como o chamamos aqui, o termo usado pelo povo Taino. Na cidade, são muito pouco visíveis, da mesma forma como são pouco visíveis as luzes em todos os tons de verde que o mar do Caribe oferece. É uma maravilha de inseto – como quase tudo que é pequeno – que durante o dia fica escondido no solo ou entre as plantas e à noite sai voando, emitindo uma luminosidade que, como a dos vaga-lumes, é produzida pela extremidade de seu corpo. Porto Rico tem uma espécie nativa, o Pyrophorus luminosus, que, diferentemente dos vaga-lumes, também emite luz a partir da cabeça e ao redor da área dos ombros, como se tivesse duas lâmpadas. Além disso, ele não pisca, e sim brilha constantemente. Sua bioluminescência é uma pincelada indispensável da paisagem da ilha. O compositor porto-riquenho Tite Curet Alonso, autor de inúmeros clássicos da salsa, dedicou uma canção ao inseto, na qual o descreve como uma “estrela da noite, tanto na montanha quanto na planície”.

É possível encontrar tudo na música. Há outra canção, intitulada Verde Luz, do cantor e compositor Antonio Cabán Vale, “El Topo”, que captura em sua letra e melodia um momento da cultura e da história, mas, acima de tudo, da paisagem. Para muitas pessoas daqui, a canção é tratada como um hino, e é um daqueles temas musicais sobre os quais todos concordam. A letra canta, em dado momento: “Minha ilha, minha flor cativa, para ti quero ter, livre teu solo, sozinha tua estrela”.

O compositor pertence à geração das canções de protesto porto-riquenhas, que fizeram parte do mesmo movimento na América Latina, um espaço artístico e de ativismo em que cantar a terra e a pátria ia além da criação de uma simples canção, e se tornava um processo de revolução musical. As causas punidas com mão de ferro pelo Estado encontraram nessas melodias e letras seu ponto de fuga.

Em Porto Rico, assim como na América Latina, esse espaço artístico serviu para exigir em alto e bom tom a defesa dos recursos naturais, sempre sitiados pelos mesmos interesses que os assediam em todo o mundo: a exploração da terra que só pensa no presente e é incapaz de imaginar sua natureza efêmera. Um tiro no pé, nada mais. Mas também teve uma particularidade que lhe conferiu uma identidade própria: a luta pela independência do país.

Urge lembrar – ainda que estejamos cansados de fazê-lo – que Porto Rico é uma colônia tardia dos Estados Unidos. Até mesmo aqueles que negavam esse postulado hoje o admitem e o reconhecem, com ou sem vergonha. É um território não incorporado, é foreign in a domestic sense [estrangeiro no sentido doméstico], pertence aos Estados Unidos mas não faz parte deles, e seu status político é definido como Commonwealth of Puerto Rico, em inglês; em espanhol, o nome usado é uma tradução ineficiente, incorreta e nada literal (afinal, existe o termo mancomunidad em espanhol), e o país é denominado como Estado Libre Asociado. Não seria exagero dizer que Porto Rico não atende totalmente à descrição de qualquer desses três termos, nem seria exagero reconhecer que seu status político não impediu o desenvolvimento de uma consciência e identidade nacionais plenas na ilha. Na prática, os assuntos de Porto Rico são debatidos pelo Comitê de Recursos Naturais do Congresso dos Estados Unidos. Como em qualquer relação colonial, a cidadania que ocupa a colônia é apenas mais um recurso natural, que não merece maior distinção.

O caso de Vieques criou resistência – como em tantos outros casos na história – a essa relação desigual e politicamente subordinada. Em 2003, a Marinha dos Estados Unidos foi forçada a abandonar as áreas que ocupava no município insular de Vieques, usadas para treinamento e manobras militares que, ainda hoje, exercem efeitos prejudiciais à vida e à saúde dos habitantes da ilha, os quais, entre outras doenças, enfrentam uma das maiores incidências de câncer do país. As práticas militares exigem o uso de uma série de munições que expõem os habitantes da ilha a poluentes que fizeram dela um foco para o câncer de pulmão. Por exemplo, em 2017 o Departamento de Ciências Ambientais da Universidade de Aarhus, na Dinamarca, em um estudo publicado pela revista científica Global Security: Health, Science, and Policy, constatou que, durante a década de 1990, a prevalência desse câncer específico em moradores da ilha com mais de 50 anos era mais alta do que no resto do país. A porcentagem espanta: 280% mais alta entre as mulheres e 200% mais alta entre os homens. Por outro lado, um estudo semelhante divulgado pela Agência Federal de Substâncias Tóxicas e Registro de Doenças tinha determinado anos antes, em 2013, que não havia ligação entre as práticas militares e a saúde dos moradores de Vieques. Os depoimentos e a forma pela qual a arte reagiu à história ajudam a equilibrar o descompasso. Basta dar uma olhada no filme La Pecera, da cineasta Glorimar Marrero, a história de uma mulher de Vieques que precisa encarar o câncer, a vida e a volta para casa.

A saída da Marinha americana ocorreu depois de décadas de ativismo organizado, ocupações de terras e constantes atos de desobediência civil que ganharam impulso após a morte de um segurança civil chamado David Sanes Rodriguez em decorrência de manobras de bombardeio aéreo por um jato F-18 do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. A ocupação remontava à década de 1940, e a saída ocorreu sob a liderança do Partido da Independência de Porto Rico, então presidido por Rubén Berríos Martínez, que liderou uma ocupação de desobediência civil na área e, em companhia de uma aliança ampla de civis, trabalhadores, religiosos, políticos e toda a diversidade social do país, conseguiu expulsar a Marinha americana, considerada a mais poderosa do mundo. A defesa da terra e da humanidade estava ligada, como é natural, à noção política de liberdade, no caso de Porto Rico, à independência como destino político.

É importante observar que nem todos os que apoiaram causas como essa são da opinião de que esse é o melhor destino para o país. Há aqueles que acreditam na anexação como estado aos Estados Unidos e outros que insistem na exploração de outros modelos de autonomia sob acordos que nasceriam a partir do status atual. Há até mesmo ativistas ambientais que priorizam a defesa da terra real, aquela que mancha nossas unhas, ante a defesa da terra que carregamos em nossa memória.

“Se não harmonizarmos nossa existência com fortes medidas de conservação e se não lutarmos para mudar o modelo atual de exploração ambiental, se não construirmos um futuro sustentável abordando a pobreza e as desigualdades, colônia, estado ou independência serão destinos sem sentido”, adverte Arturo Massol Deyá, microbiologista e ativista porto-riquenho que tem várias vitórias ambientais e políticas a seu crédito na Casa Pueblo en Adjuntas, uma organização fundada por seus pais. Entre essas múltiplas vitórias, ele liderou uma luta contra a construção de um gasoduto, batalha no sul contra o gerenciamento da remoção de resíduos particulados por uma empresa privada, e conseguiu aquilo que para muitos era impensável: provar ao povo que “aqueles que produzem sua própria energia são capazes de governar a si mesmos”, como afirma seu livro Science for Insurgency. O texto planteia a promoção de uma revolução energética e, além de detalhar várias batalhas ambientais, em defesa da água potável, das terras agrícolas e, sobretudo, da geração de energia a partir do sol, propõe que os cidadãos experimentem em primeira mão o que a independência pode significar em pequena escala – o lar, a empresa, a comunidade inteira –, de maneira a poderem imaginá-la em grande escala.

Há detratores dessa posição e seu argumento é fundamental para entender o caso de Porto Rico. Afinal, é possível cuidar, proteger e salvar a terra enquanto ela permanece sob ocupação? É possível, sem a salvaguarda de um Estado próprio com autoridade final e firme, criar uma política ambiental e executá-la, sob a ordem política atual? Será possível desenvolver e executar em escala verdadeiramente grande projetos já existentes que trabalham em defesa da água potável, em resposta à falta de soberania alimentar, e quanto a questões de energia e qualidade do ar, projetos que obtenham licenças ou sejam construídos em áreas marítimas ou terrestres protegidas? Uma sociedade e uma economia voltadas para o futuro poderão ser forjadas em um lugar onde não há garantia de que o sistema elétrico funcionará nas próximas horas, ou de que será possível superar um choque climático?

É disso que se trata no caso de Porto Rico, daí as gradações de todos os tons de verde. Esse é um dos desafios de viver aqui, em meio a tanta beleza e tanta luz – de dia ou de noite, no mar ou na floresta tropical: a beleza cega, distrai e, um belo dia, em meio ao êxtase, eles apagam a luz.

***

Ana Teresa Toro, jornalista e escritora porto-riquenha, é autora do romance Cartas al Agua e dos livros de crônicas Las Narices de los Perros e El Cuerpo de la Abuela. Em 2019, publicou um livro em forma de entrevista com o ex-governador de Porto Rico Alejandro García Padilla (Vida, Patria y Verdad), um livro sobre a história do Taller Salud, a mais antiga organização feminista em atividade em Porto Rico (Un Cuerpo Propio: 40 años de Taller Salud) e é coautora do livro Somos Más: Crónicas del Verano del 19. Em 2020, publicou, com a escritora Edmaris Carazo, o livro Parir es Partirse, uma coletânea de crónicas e ensaios sobre a maternidade.

Esta reportagem faz parte do projeto Colapso, da Dromómanos, uma produtora de jornalismo independente sediada no México.

Sobre a Dromómanos

A Dromómanos é uma produtora mexicana de jornalismo independente que investiga, treina e conduz experiências para contar a história da América Latina, com jornalistas de toda a região. O projeto nasceu em 2011, quando seus fundadores, Alejandra S. Inzunza e José Luis Pardo Veiras, viajaram pelo continente a bordo de um Volkswagen Pointer de terceira mão, tentando criar um novo modelo jornalístico de cobertura continental e documentando, com mais de 20 reportagens longas e o livro Narcoamérica, a maneira pela qual o tráfico de drogas afeta a vida de nossas sociedades em toda a América Latina. Nesses doze anos, a Dromómanos trabalhou com mais de 100 colaboradores e se aliou a 60 meios de comunicação nacionais e internacionais para narrar as questões mais urgentes para os latino-americanos, como a violência, a crise do clima, o autoritarismo, a migração e a corrupção.

Sobre o projeto Colapso

O que acontece quando a força da natureza encontra as misérias da humanidade? Em poucos lugares é possível obter uma resposta mais contundente a essa pergunta sobre nosso presente e futuro do que na América Latina, a região mais desigual e uma das mais biodiversas do mundo. Colapso se aprofunda nas selvas, montanhas, ilhas, florestas, desertos, oceanos e cidades da região para contar, de perto, a história dos sintomas e das consequências da crise do clima.

Texto: Ana Teresa Toro

Fotos: Tari Beroszi

Checagem: Dromómanos

Revisão ortográfica (português): Valquiria Della Pozza

Tradução para o português: Paulo Migliacci

Tradução para o inglês: Charlotte Coombe

Edição visual e montagem de página: Viviane Zandonadi, Lela Beltrão e Érica Saboya

Direção: Eliane Brum