“É tão verde!”, surpreende-se Satish Kumar ao enxergar árvores e plantas no quintal da casa de amigos brasileiros, no bairro Alto de Pinheiros, em São Paulo, raridades entre a monocultura de concreto da capital. Satish tem um andar suave. Com passos lentos e tranquilos, o caminhar suave de Satish reflete uma característica particular de seu ativismo: é um ativismo com amor. A cabeça do ex-monge jainista, nascido no Rajastão, na Índia, pende com suavidade para o lado direito, possivelmente um sinal dos 87 anos que carrega. Ou da inclinação de um corpo predestinado à escuta. Naquele quintal-jardim, rodeado por uma enorme Pitangueira, um Ipê-amarelo e outro Rosa, um Resedá meio torto, Ráfias e uma Cheflera já madura, o ativista que prega o amor radical se junta a 14 jovens ativistas brasileiros. Vão trocar experiências e dialogar sobre a resistência de todos os dias. A juventude ativista quer aprender com a longa jornada de Satish.

Eles vão chegando pouco a pouco – ativistas climáticos, negros, Indígenas, feministas, antirracistas, moradores de periferias brasileiras –, um tanto tímidos, e se acomodam, em roda, no quintal verde. Em círculo, a energia flui. O tema da conversa carrega uma complexidade manifesta. Afinal, como lhes pedir para agir com amor se a vida de cada um e a de suas famílias e comunidades são dizimadas dia após dia, seus corpos são violados de maneira contumaz, suas casas destruídas, seus territórios tomados, a Natureza agoniza, a morte ronda, a injustiça impera e a impunidade persiste? Como controlar a mágoa e a raiva? Como não sentir ódio dos que querem apagá-los e torná-los invisíveis? Satish, cofundador Schumacher College, no condado de Devon, na Inglaterra, sabe como. Ele veio ao Brasil celebrar os dez anos de um braço da escola criada aqui no país e para lançar seu último livro, Amor Radical, síntese do ativismo e do modo de vida que, a seu ver, podem salvar o planeta e a humanidade. Na intensa programação, fez questão de dedicar uma tarde aos jovens ativistas brasileiros.

Um canto do povo Xipai, no Médio Xingu, entoado por Wajã Xipai, Indígena de 18 anos, saúda a todos e prepara o ambiente para a conversa. A canção Wïra na Iko é um chamamento dos espíritos da floresta, um pedido para que permaneçam ali entre eles. Em oração ancestral, todos batem os pés no chão. Estão conectados. Ouvidos e corações abertos. Wajã veio da Terra Indígena Xipaya, na Amazônia, para encerrar um ciclo de um ano do Programa de Coformação de Jornalistas-Floresta Micélio-SUMAÚMA. Em sua língua-mãe, o Indígena faz da música a sua mensagem inicial, enquanto aviões na rota do Aeroporto de Congonhas, por onde passam 70 mil passageiros por dia, abafam o canto de passarinhos no quintal a cada três minutos.

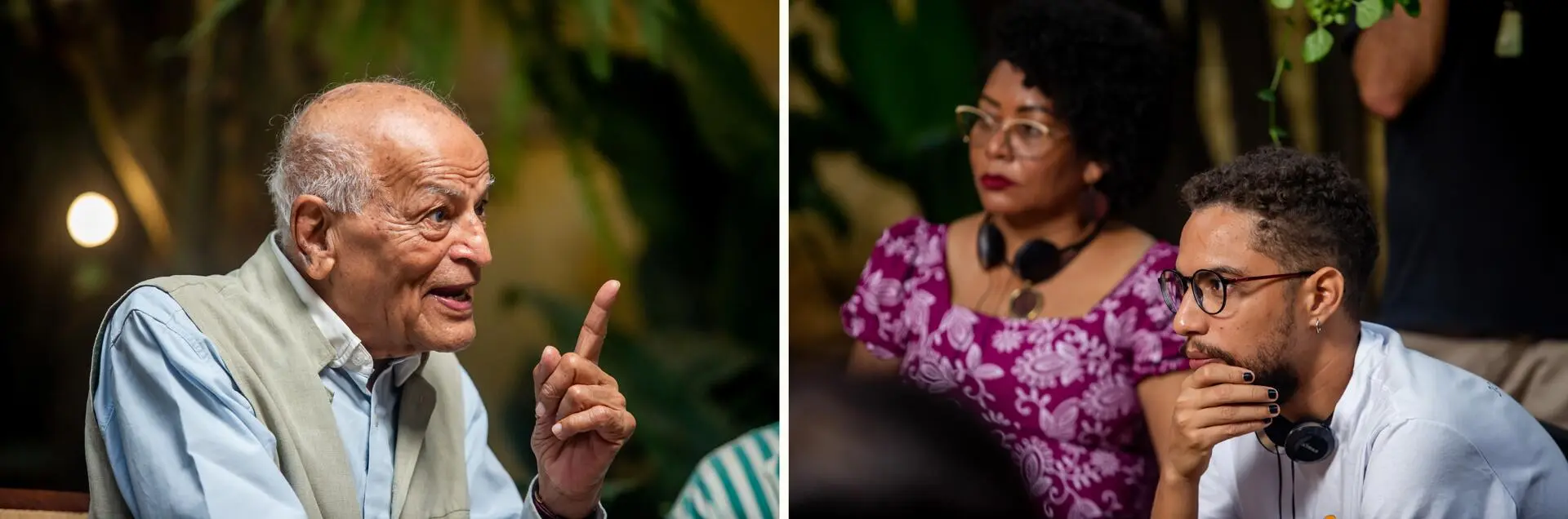

Afeto e esperança: Soll, jornalista-floresta que participou do Programa Micélio-SUMAÚMA, agradece ao indiano pelas sábias palavras e pelo incentivo

Tempo velho, tempo novo

De Wajã a palavra vai para Thiago Henrique, ou Karai Djekupe, liderança do povo M’bya Guarani, da Terra Indígena Jaraguá, em São Paulo, graduado em arquitetura e urbanismo. Ele deixa claro que seu nome Indígena é sagrado, “vem de outros mundos, vem da espiritualidade”. Hoje com 30 anos, ele afirma que entender a importância do nome Indígena é entender sobre o tempo. “Diferente do não indígena, a gente não tem primavera, verão, inverno, outono. Temos Ara Ymã [tempo velho] e Ara Pyau [tempo novo]”, explica Karai Djekupe. “Ara Ymã é o tempo velho, onde as doenças tendem a pegar mais as pessoas. É esse tempo em que a gente está agora, em que a Natureza precisa ter o seu próprio cuidado. E Ara Pyau é quando o tempo fica mais quente, mais florido, quando a gente consegue trabalhar mais, quando a nossa espiritualidade se aflora e a gente recebe, nas nossas cerimônias, o nome Guarani, dado depois da gente ter 1 ano de idade.”

Os Guarani, continua Djekupe, nunca se sentiram como donos da Natureza. Ele fala da resistência histórica de seu povo, relembra as Guerras Guaraníticas do século 18 e o massacre promovido pelos bandeirantes que fundaram São Paulo à custa de vidas Indígenas. “Mesmo os colonizadores tentando tirar as nossas línguas, tentando tirar nossos costumes, colonizar nossos corpos, podemos dizer que não colonizaram nossas almas. Nossas cerimônias são feitas, nosso Ara Pyau sempre renasce.”

Karai Djekupe conta aos colegas e a Satish que os povos Indígenas do Brasil serão, mais uma vez, despejados dos poucos territórios que já conseguiram demarcar. Tudo isso por causa do marco temporal – “uma ideia que o não Indígena tem de colocar uma data-limite, de 5 de outubro de 1988, para estabelecer o direito das comunidades Indígenas à terra”, explica. O jovem ativista diz ser inaceitável o Brasil engolir essa tese perversa, já que os Indígenas ou foram massacrados pelos colonizadores ou tutelados na ditadura empresarial-militar (1964-1985). Desde a colonização, a violência contra os Indígenas é “linear, contínua”, desabafa. “Aqueles que nos matam depois se julgam, se inocentam e começam de novo a legitimar todos esses massacres. Os direitos humanos não chegam para nós. Hoje lutamos por uma democracia no contexto geral da nação. Mas nós, povos Indígenas, estamos esperando conhecer essa democracia desde 1500.” Os Guarani não aceitam essa guerra, assegura. “Acreditamos que o diálogo e a união de todos os povos de luta podem garantir o futuro de nossas crianças.”

Satish escuta com um olhar penetrante. Os jovens são convidados, então, a contar sobre como se tornaram ativistas. “Venho das periferias de Altamira [Pará]. Temos uma relação de pertencimento com os rios e igarapés, que são os braços dos rios, de tomar banho, de encontro com a comunidade, de brincar e aprender. Depois da instalação da barragem [da Usina Hidrelétrica de Belo Monte], houve inchaço populacional, impacto ambiental e social gigantescos, e esses espaços de pertencimento foram destruídos”, relata Soll, 28 anos, artista visual, ex-integrante do programa Micélio e atualmente repórter de SUMAÚMA. Soll diz ter “a arte e o afeto” como instrumentos de luta. Com a hidrelétrica, o igarapé “virou um lago estranho”, o rio ficou repleto de “árvores podres”. “Muitas pessoas foram arrastadas de seus territórios para lugares distantes. Eu senti neste momento que estava perdendo coisas muito importantes. Vi a memória do meu povo e da minha comunidade em risco. Então foi isso que me motivou e me movimentou”, diz Soll.

Escuta empática: Satish entre Bruninho Souza (à esq.) e Mathaus Torres, numa conversa firme e terna com a juventude ativista brasileira sobre o amor radical

Cleidiane Carvalho, de 42 anos, não é tão jovem quanto os demais colegas da roda, mas, como eles, entrou cedo na luta. Ela começa recitando uma poesia que escreveu, de improviso, no caderninho que tem em mãos:

Diferentes rostos, em prol de uma única busca

Ambientar-se se faz necessário

Lutar e permanecer na resistência é proporcionar aos que vão chegar a era verde que já não querem deixar de pé

Quanta ignorância para meros homens que usam a própria força para destruir o mundo em que vivem

Ao longo de 16 anos a enfermeira Clei, também do programa Micélio-SUMAÚMA, trabalhou com o povo Munduruku, no Pará. “O que me levou à vontade de ser ativista foi quando adentrei no primeiro garimpo na região de São José, de Jacareacanga. Eu ainda não tinha visto uma criança passar pela questão da pedofilia. Atendi uma criança de 6 anos, ela estava toda marcada. E eu, na inocência, falei: ‘Mas que brincadeira foi essa?’. E me falaram: ‘Não, enfermeira, essa criança foi violentada, a mãe dela vende para os homens velhos dessa currutela’. Aquilo me impactou, eu não conseguia falar, não tinha que falar, porque se falasse nós éramos ameaçados de morte.”

Clei fez o que estava ao seu alcance. Procurou autoridades, registrou abusos e violências, denunciou injustiças. Há alguns anos, foi a primeira profissional da saúde a alertar sobre os efeitos da contaminação por mercúrio do povo Munduruku. “Na época eu acionei o Ministério da Saúde, mas quem era eu? Apenas uma enfermeira, negra e sem voz.” Em 2019, com auxílio de profissionais da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), ela entrou no território do Médio Tapajós: “Foi constatado que mais de 90% de crianças e mulheres estavam contaminadas pelo alto índice de mercúrio”. A expedição virou livro – Garimpo de Ouro na Amazônia: Crime, Contaminação e Morte –, inspirou o documentário de Jorge Bodanzky, Amazônia, a Nova Minamata?, e, finalmente, despertou equipes de saúde do país e o governo federal, anos depois, para a tragédia. “Eu senti essa vontade de registrar, através de fotos, da escrita, e não me expor. Outras pessoas falavam com o material e o acervo que eu tinha, poderiam mostrar ao mundo essa chacina, esse crime. Decidi que precisava fazer algo como enfermeira, como mulher, como resistência.”

Quase meia hora após o início da roda, Satish vai falar. Os olhares estão atentos, o barulho dos aviões segue infernal. “Podemos ser ativistas contra o barulho. Esse aeroporto está perturbando tantas pessoas em São Paulo!”, ele brinca, sem que sua calma seja abalada pela poluição sonora. Pássaros se alvoroçam, coincidentemente, quando Satish começa. Uma folha cai quase sobre sua cabeça. Satish conta que se tornou monge jainista aos 9 anos. Ele havia perdido o pai, de maneira abrupta, aos 4. A vida religiosa foi uma busca espiritual para lidar com a morte. Mas, aos 18 anos, um sonho com Mahatma Gandhi o perturbou. O ativista-símbolo mundial na luta pela independência da Índia, assassinado em 1948, avisava a Satish, em sonho, que o mundo precisava de lutadores, e não bastaria estar recolhido à vida monástica em busca da salvação espiritual. “E eu disse: ‘Uau, Gandhi está me chamando para ser ativista! O mundo não está bom. Devo morrer pelo mundo’. Finalmente, depois da meia-noite, quando todos os monges estavam dormindo, eu fugi do monastério.”

Escolher as palavras: Satish afirma, sob os olhares atentos de Cleidiane e Soll, que ativistas precisam aprender a comunicar as suas ideias

‘Que legado deixaremos?’

Por uma década, Satish andou de vila em vila na Índia, tentando sensibilizar proprietários sobre a alta concentração de terras e a situação de pobreza e exploração dos trabalhadores. Com Vinoba Bhave, seu guru e o sucessor espiritual de Gandhi, Satish percorreu seu país sob o lema “A riqueza e a terra devem ser de todos”. O ativista dedica seu último livro ao guru. A peregrinação resultou numa pressão social pela reforma agrária na Índia e na distribuição de 16 mil de quilômetros quadrados (4 milhões de acres) de terra de grandes proprietários aos pobres indianos.

A luta posterior de Satish foi contra as bombas nucleares, na década de 1960. “As pessoas não tinham terra, comida, e eles [as grandes potências mundiais] gastando dinheiro com bombas”, conta aos jovens. O indiano andou 13 mil quilômetros a pé, sem nenhum dinheiro no bolso. Sem nada. Atravessou inúmeros países. Protestou nos Estados Unidos, França, Inglaterra e Rússia contra as bombas. Teve o privilégio de conhecer pessoalmente Martin Luther King, de quem fala com amor e admiração.

Depois de tantos passos e lutas, abraçou o ativismo climático: “Me envolvi no movimento ecológico por causa da destruição do meio ambiente. Temos que aprender com os valores Indígenas, com a cultura Indígena. Eles cuidaram do planeta por milhões de anos sem destruí-lo”, enfatiza, mirando os Indígenas da roda. “Que tipo de legado deixaremos para as gerações futuras? Rios poluídos, oceanos poluídos, ar poluído, água poluída, solo poluído? O que estamos fazendo com o planeta? Então me tornei um ativista em defesa do meio ambiente. O ativismo contra o latifúndio, contra o racismo, contra as bombas nucleares, contra as guerras e contra a destruição ecológica. Essa foi a minha atividade por muitos e muitos anos. Agora eu tenho 87. Mas vocês têm muito tempo”, diz isso e sorri, tentando prepará-los para uma longuíssima jornada.

Com Gandhi, Luther King, Desmond Tutu e Nelson Mandela, Satish afirma ter aprendido que “o ativismo vem do amor”. Com firmeza e ternura, assegura que ativistas não agem por ódio, medo ou ansiedade. “Mas por amor. Porque se você agir com raiva, logo ficará esgotado, com burnout. Raiva é fogo. Você ficará desapontado e desistirá. Mas se está agindo com amor, o amor te fortalece, e você continua.” Satish garante que viverá até a última batalha, sem esgotamento. “Porque eu sou um ativista feliz. Vocês querem ser felizes ou miseráveis? Vocês precisam decidir.”

O líder ativista ensina três pilares para lutar com amor: “Sejam a mudança que vocês querem ver no mundo; aprendam a comunicar essa mudança e usem boas ferramentas para comunicar as suas ideias; e estejam juntos, ajam coletivamente. Um grande movimento é feito por muitos indivíduos. Nenhum indivíduo, sozinho, vai conseguir mudar o mundo. Um rio é feito de inúmeros e pequenos afluentes. Encontrem um chão comum”.

Chão comum: o ativista indiano explica aos brasileiros que, sozinhos, eles não conseguirão mudar o mundo e os alertou sobre a importância da ação coletiva

Em Parelheiros, região no extremo sul do município de São Paulo, Bruno Souza de Araújo, de 24 anos, o Bruninho, encontrou um chão comum com seus amigos, o chão da periferia. Ali, onde existe “o que sobrou da Mata Atlântica de São Paulo”, Bruninho, que fundou o coletivo Núcleo de Jovens Políticos, explica como encontrou na literatura a salvação para exercer o ativismo antirracista. “Com um grupo de amigos, a gente fundou uma biblioteca num lugar muito inusitado, no cemitério. Um grupo de jovens negros se reúne para construir uma biblioteca comunitária dentro de um lugar onde as pessoas esperavam outras coisas. Isso já passa muitas mensagens num país onde há um genocídio da população negra.”

Ressignificar o lugar associado à morte com vida e literatura, num país onde, de cada 100 assassinatos, 77 são pessoas negras, é buscar nas palavras maneiras de descrever os sentimentos da periferia, afirma ele. “Às vezes não faltam só comida, água, escola e uma boa educação. Às vezes faltam palavras para descrever o mundo em que a gente vive, os sentimentos que a gente sente e a comunidade que a gente constitui.” Bruninho busca respostas de Satish: “Quais palavras e saídas que nós, ativistas, no corre ‘cotidiário’ – porque cotidiano parece que é por ano –, devemos usar para continuar existindo e resistindo? Que outras palavras há para construir os futuros possíveis?”.

“É necessário ser realista e estar preparado para o sofrimento”, responde Satish. “Martin Luther King foi preso 29 vezes”, enfatiza o indiano, “em mais de uma década de ativismo.” E continua: “Jesus Cristo foi colocado numa cruz. As mudanças virão, mas só quando as condições permitirem e as consciências forem atingidas de forma coletiva. Luther King jamais poderia ter imaginado que Barack Obama chegaria à Presidência dos Estados Unidos”. Satish pede aos jovens ativistas paciência e coragem.

Enquanto escuta Satish, Amanda Costa, de 27 anos, ativista climática, diz que sente seu coração queimar. Moradora da Brasilândia, na Zona Norte de São Paulo, ela é uma das fundadoras do Perifa Sustentável, organização sem fins lucrativos que promove ações sustentáveis educativas em periferias. “O ativismo, pra mim, não foi escolha, foi chamado. Durante a minha jornada, já senti muita raiva no meu coração. Mas, como você disse, a gente tem escolhas.” Amanda quer saber como Satish optou pelo amor nos momentos de medo e injustiça. “Quais caminhos possibilitaram essa escolha consciente para que, em 87 anos, tenha essa possibilidade de se comunicar com paixão e vivacidade?”, indaga a jovem.

Satish encara Amanda e lhe diz que compreende os problemas como oportunidades. “Eu não reclamo, mesmo que seja muito difícil. Penso que preciso me comunicar melhor, fazer as coisas de forma melhor. O ativismo pode acontecer pela música, por protestos, pela arte, de inúmeras formas. Mas é preciso ser claro e forte. Para mudar o preconceito e as mentes, você precisa de bons argumentos, bons exemplos e boa comunicação para convencer as pessoas.” Amanda insiste: “E o que é o amor pra você?”. Satish responde: “É amar sem nenhuma condição, apesar da realidade, apesar de você mesmo, apesar da Natureza, apesar das pessoas. Sem nenhuma exigência. Aceitando você como você é, aceitando as pessoas como elas são, com um diálogo verdadeiro, uma comunicação verdadeira. É aceitar mesmo o que é ruim, aceitar a realidade da vida”.

Rio de sentimentos: na roda de conversa com Satish, Thiago e Suzana, do povo Guarani, compartilham as dores dos povos Indígenas

Amor, palavra ausente

A palavra amor causava estranhamento a Mateus Fernandes, de 23 anos, criado na periferia de Guarulhos, na Grande São Paulo, ativista climático e antirracista. “Amor foi uma palavra que, por muito tempo, não esteve presente na minha existência, no sentido de afeto, da criação. O racismo destrói muitas coisas, a gente não consegue ter o privilégio de permanecer forte.” Mateus conta que o ativismo fez com que ele adoecesse. “O ativismo climático entra na minha vida como papel de cura. Se eu não achasse que poderia melhorar, eu não levantaria da cama. A violência era iminente, mas o ativismo permaneceu forte. Uma favela por si só não movimenta tudo, mas um aglomerado de periferias, olha a potência que a gente tem”, constata.

Satish se alegra com a cura de Mateus. “Se você é um ativista climático, um ativista Indígena, um ativista social, eu costumo dizer que quando você está trabalhando em conjunto, com outras pessoas, encontra seu lugar no conjunto. Pessoas diferentes escolhem caminhos diferentes, há inúmeras maneiras de ativismo, mas trabalhar em solidariedade, com amizade, é isso o que faz um ativismo feliz.”

Dor e amor andam sempre juntos, diz Satish, e o ativismo exige otimismo: “Quando a gente vê sofrimento, morte e violência, a gente sente dor. E sentir dor é bom, porque é um sinal de que o seu coração está vivo”.

Chegando ao fim da conversa, o grupo parece ter estabelecido uma profunda conexão com Satish e seus ensinamentos. “Cada um de nós é como uma semente e tem potencial para se tornar uma árvore. Mas como é que a semente se transforma numa árvore? Por relacionamento. Sem solo e água a semente não pode ser árvore. E tem que tomar sol. Sem a luz do sol a semente não pode se tornar uma árvore. Eu não posso existir sozinho. Só posso existir com outras pessoas.”

Satish agradece aos jovens pela troca e diz que eles vão se tornar árvore: “O amor pode transformar o que é comum em extraordinário. Se amem, amem as pessoas, amem a Natureza, amem cada momento da sua vida”. O espírito de todos parece bem mais leve; é possível até relevar o incômodo barulho dos aviões.

Micélio: Soll, Natalha, Wajã e Cleidiane (da esq. para a direita), jornalistas-floresta do programa de SUMAÚMA, dividiram a alegria de ouvir e aprender com Satish

Reportagem e texto: Malu Delgado

Edição: Talita Bedinelli

Edição de fotografia: Lela Beltrão

Checagem: Plínio Lopes

Revisão ortográfica (português): Valquíria Della Pozza

Tradução para o espanhol: Meritxell Almarza

Tradução para o inglês: Diane Whitty

Montagem de página e acabamento: Natália Chagas

Coordenação de fluxo editorial: Viviane Zandonadi

Chefa de reportagem: Malu Delgado

Editora-chefa: Talita Bedinelli

Diretora de Redação: Eliane Brum