SUMAÚMA agora está no WhatsApp: clique para seguir nosso canal

“Nem tudo se vê iluminando.”

Aldevan Baniwa (1974-2020), a quem dedicamos esta reportagem

1. o fracasso

Esta é uma reportagem sobre o fracasso. Do começo ao fim. Em minha defesa, só posso dizer que é um fracasso honesto.

Com a ajuda dos cientistas Noemia Kazue Ishikawa e Francisco Marques Bezerra, coautores desta reportagem, tenho tentado me enfiar na pele – pele? – de um fungo. Mais especificamente, busco saber como o Coprinellus sp., um gênero cosmopolita, perceberia nossa presença naquela pequena porção de Amazônia que ainda resiste a 10 quilômetros da cidade brasileira de Altamira, um dos epicentros da destruição da floresta. Ao penetrarmos na mata em noite de lua nova, portanto noite escura, testemunhamos uma explosão de atividade sexual, tanto do Coprinellus como de todos os outros. Isso ficou explícito ao enxergarmos cogumelos por todo lugar, das mais variadas formas e cores, em luxuriosas texturas e pungências olfativas. Cogumelos são as genitálias dos fungos e elas estavam todas ali, à mostra e tomadas por oferecências. Quando nos esgueiramos para dentro da floresta, era portanto tempo de jogos de reprodução, seleção, evolução, colaboração, relações. Vida intensa.

Isso não significa de forma alguma que nossos corpos humanos ou feromônios tivessem qualquer efeito sobre a libido dos fungos. Sem chance de essas criaturas de dois braços e duas pernas interessarem a eles para além de ocupações oportunistas ou colaborativas – oportunistas e colaborativas, bem entendido, são palavras que emergem da moralidade humana, já que quando os fungos nos ocupam é só a vida acontecendo. As condições libidinosas – outra humanidade explícita – já vinham se formando muitos meses antes de nossa jornada noturna. No caso do Coprinellus, que estava com seus órgãos sexuais maduros, ele apenas nos usou para impregnar nossas roupas e nossa pele como transportadores de seus esporos. Como se fôssemos as “mulas” deles para outras partes do planeta, sem chance alguma de sermos pegos nas fronteiras. Nos tornamos um fator a mais de seu sucesso em fungificar o mundo.

No caso daqueles micélios que estavam numa tranquila fase assexual e foram perturbados pelas luzes de nossas lanternas ou dos flashes da câmera, tivemos um papel um pouco mais ativo. Os micélios são as redes emaranhadas dos fungos dos mais variados gêneros e espécies, pelas quais se comunicam e se relacionam com as raízes das árvores e plantas outras, assim como com insetos, aves e até mesmo mamíferos. Segundo cientistas, se juntarmos todas as pontas do micélio encontrado em uma colher de chá de solo saudável, ele poderá se estender de 100 metros a 10 quilômetros. Costura viva pela qual grande parte da vida é conectada, as redes miceliais se entrelaçam a raízes e brotos das plantas, corpos de animais, sedimentos no fundo do oceano, pastagens e florestas. Criam paisagens. O que chamamos de hifas são, na descrição do micólogo (é assim que são conhecidos os pesquisadores de fungos) Merlin Sheldrake, células, “estruturas tubulares finas que se ramificam, se fundem e se entrelaçam formando a filigrana anárquica do micélio”, “uma investigação em crescimento”, “uma especulação corpórea”. As hifas como as linhas do intrincado bordado que é o micélio – e o micélio “não como coisa, mas como um processo”. A floresta e grande parte do planeta são sustentadas por essa imensa rede micelial, uma trama viva e absurdamente competente. Não a enxergamos e pouco falamos dela, mas, não fosse essa vasta rede, a floresta Amazônica seria muito diferente.

Numa caminhada noturna pela floresta em Altamira, foi possível registrar quando um fungo do gênero Fuscoporia produziu esporos que saíram voando; parecia uma névoa. Foto: Alessandro Falco/SUMAÚMA

Parágrafo de pausa para pensar nisso por um instante. Na beleza disso. Um planeta sustentado por uma trama viva, grande parte dela subterrânea, em intensa atividade e constante conversa com uma multiplicidade de seres. É lindo demais. E ignoramos. Mas é assim onde os enclaves de natureza persistem. E terá que seguir assim se nossa espécie quiser continuar existindo.

Na floresta, nossas luzes intrometidas podem ter funcionado como gatilho para a produção emergencial de cogumelos, antecipando as trocas sexuais em algumas semanas ou mesmo meses, provocando algo como um baby boom. Ao andarmos sobre a serrapilheira e as madeiras pelo chão com nossas botas de trilha, injuriamos os micélios, seja com o nosso peso, seja por quebrar o substrato. Até mesmo o ferimento pode estimular a reprodução desses grandes sobreviventes que são os fungos. A súbita iluminação pode tê-los confundido, interpretando-a como a queda de uma árvore abrindo uma clareira, o que significa muita comida para suas futuras gerações. Os fungos são viventes notáveis – e por isso estão no planeta há pelo menos 1 bilhão de anos. Ajudaram a criar a Amazônia e todas as florestas.

Busco aqui explicar do ponto de vista dos fungos como receberiam a “visita” de pessoas humanas, seres que se movimentam a partir de duas pernas e dois braços colados a um tronco, cujo cérebro repousa (em alguns casos sem jamais despertar) dentro de uma bola sustentada por uma haste chamada pescoço. Por tudo o que estudei dos fungos, se estivessem interessados em dar uma opinião, ela estaria longe de ser elogiosa. A uma de suas mesmerizadas plateias, o britânico Merlin Sheldrake, a quem os fungos tornaram autor best-seller, assim os descreveu: “Se você não tivesse cabeça, nem coração, nem centro de operações. Se você pudesse experimentar com todo o seu corpo. Se você pudesse pegar um fragmento do dedo do pé ou do cabelo e ele se transformasse em um novo você – e centenas desses novos vocês poderiam se fundir em uma união impossivelmente grande. E quando você quisesse se locomover, você produziria esporos, essa pequena parte condensada de você, que poderia viajar no ar”.

Assim é ser um fungo. Simples, não? Isso faz com que uma jornalista que queira escrever sobre fungos, meu caso neste momento, e também sobre outros mais-que-humanes, precise aprender a conviver com o fracasso permanente. Se o jornalismo exige se tornar capaz de alcançar o mundo que é o outro, alcançar uma experiência outra de ser e de estar nessa casa-planeta, e eu defendo isso com todos os meus dentes desde que me tornei jornalista, 35 anos atrás, no caso dos fungos é (quase) impossível.

Portanto, o fato de que quem escreve é uma jornalista em movimento de fracasso fornece uma informação relevante para o leitor. A cobertura jornalística dos mais-que-humanes é determinada pelo nosso próprio corpo. Ter este corpo – e não outro – limita bastante nossa experiência de buscar alcançar outros corpos, alguns deles radicalmente diferentes, como o dos fungos. Teríamos que nos miceliar para além do que o tempo da nossa vida permite. É possível que um jornalista indígena consiga alcançar bem mais longe, já que habita seu corpo de outra maneira, mas ainda assim seria bastante difícil sem a ajuda de outros seres-plantas que compõem bebidas rituais como a Ayahuasca ou por outros caminhos de interseção com os mundos. Teremos que acolher essas novas ferramentas de reportagem se quisermos fazer melhor jornalismo sobre mais-que-humanes, capazes de ampliar nossas possibilidades de investigação de mundos outros pela abertura de partes de nossa consciência que permanecem adormecidas se não houver estímulo.

Talvez só o que chamamos de “consciência” não baste, talvez nem o “inconsciente” baste. Será preciso ampliar as possibilidades de um e outro, misturá-los. Talvez só seja possível fazer essa escuta dos fungos e de outros pelos sonhos, da forma como os indígenas compreendem o sonhar. Tudo isso envolve uma profunda negociação com os povos-floresta – ou, o mais interessante, um desbranqueamento do jornalismo tradicional e de seus protagonistas.

Reconhecido o fracasso está. Se mesmo assim quiserem entrar nessa floresta – e mais tarde no poderoso rio Xingu – para acompanhar uma reportagem honesta sobre o fracasso em escutar os fungos, apenas sigam-nos.

Noemia é micóloga, como são conhecidos os cientistas de fungos. Na imagem, ela trabalha em uma coleta feita na Reserva Florestal Adolpho Ducke, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), em Manaus, no estado do Amazonas. Foto: Christian Braga/SUMAÚMA

2. como Frida Kahlo

Quando escolhi meu tema para esta série magistral de Dromómanos, eu não tinha a menor ideia de que os fungos tinham se tornado a Frida Kahlo do mundo natural nas ruínas construídas pelos humanes. Por onde você vai, em qualquer lugar do Ocidente, há imagens dessa artista brilhante. Sobrancelhas grudadas, olhar perfurante e flores coloridas em profusão, ela foi convertida em vasos, porta-canetas, camisetas e todo tipo de bugiganga. Frida virou pop, e os fungos começam também a virar pop. Fungos são cool. Não onde eu vivo, na zona rural de Altamira, nas profundezas do Pará, onde há meses tento livrar sem nenhum sucesso meus quatro gatos de uma dermatofitose causada por ocupação de fungos dos gêneros Epidermophyton, Microsporum e Trichophyton, que avança sem pudores pelos seus corpos, abrindo paisagens onde antes havia pelos. Mas no mundo das mercadorias, essas criaturas que em geral só eram notadas quando arruinavam um dedão do pé foram, de certo modo, “descobertas” por uma plateia sofisticada, capaz de entender o que esses seres representam num planeta em mutação climática.

O já citado Merlin Sheldrake tem mérito nessa popularização dos fungos, com seu fascinante A Trama da Vida: Como os Fungos Constroem o Mundo (Fósforo Editora, 2021, tão bem traduzido por Gilberto Stam). No original, em inglês, foi lançado um ano antes, em 2020, seguindo uma trilha editorial que tem colocado plantas e fungos no centro. Com seu rosto de anjo barroco e uma personalidade timidamente carismática, Sheldrake se tornou um dos autores mais conhecidos deste novo mundo sobre alguns dos vivos mais velhos do planeta. Longe de ser o único, porém. Nos últimos anos, o número de livros, filmes, séries e documentários sobre fungos aumenta quase na mesma proporção que as sobrancelhas miceliais de Frida Kahlo.

Também no campo jurídico, dos direitos da natureza, um grupo de cientistas e ativistas já vem se movendo em defesa dos fungos. Lançaram em abril de 2021 a Declaração da Iniciativa Fauna, Flora, Fungo: “É hora de os fungos serem reconhecidos dentro dos quadros legais de conservação e protegidos em pé de igualdade com os animais e as plantas”. A melhor estimativa, segundo seu manifesto, sugere que existem entre 2,2 milhões e 3,8 milhões de espécies de fungos no planeta – de seis a dez vezes o número estimado de espécies de plantas. Mas menos de 10% de todas as espécies de fungos foram descritas pela ciência. Hoje, apenas 625 tiveram a sua prioridade de conservação avaliada na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da International Union for Conservation of Nature, em comparação com 87 mil espécies de animais e 62 mil espécies de plantas. Os fungos, denuncia o projeto Fauna, Flora e Fungo, “representam apenas 0,2% das nossas prioridades globais de conservação”. Alguns micólogos olham para iniciativas como essas com cautela. Apesar da enorme importância de proteger os fungos, consideram que é preciso ter cuidado com a “lista vermelha”, porque algumas espécies são essenciais para a dieta de povos indígenas e outras são usadas para confeccionar sua intrincada cestaria, caso do povo Yanomami, no Brasil. Nada melhor que o debate para que as dúvidas possam aprimorar a ação.

O movimento em nome dos fungos, os mais negligenciados de uma natureza negligenciada, é ancorado em fortes razões, como a própria sobrevivência da espécie humana. A melhor ciência já mostrou que mais de 90% das plantas dependem de fungos simbióticos, que se entrelaçam entre as células vegetais, garantem às plantas nutrientes essenciais e as defendem de doenças. Esses fungos são uma parte mais antiga das plantas do que folhas, flores, frutos ou mesmo raízes e estão na base das cadeias alimentares que sustentam grande parte da vida na Terra. Os fungos são tão fabulosos que há espécies capazes de viver em rejeitos de mineração e outras que já se mostraram resistentes à radiação, com potencial para serem usadas para limpar áreas contaminadas.

O antropocentrismo – colocar o homem (o gênero é proposital) no centro – nos levou à catástrofe climática. Também tem limitado nosso olhar sobre todos que chamamos outros. “As definições científicas clássicas de inteligência usam o ser humano como padrão de medida”, alerta Sheldrake. “De acordo com essas definições antropocêntricas, estamos sempre no topo do ranking, seguidos por animais que se parecem conosco (chimpanzés, bonobos etc.) e depois por outros animais ‘superiores’, e assim por diante, formando uma tabela classificatória – uma grande hierarquia de inteligência elaborada pelos antigos gregos, que persiste até hoje, de uma forma ou de outra. Como esses organismos não se parecem conosco e não se comportam como nós – e não têm cérebro –, estão tradicionalmente em algum lugar na parte inferior da escala.”

Na terra da beiradeira raimunda tutanguira, em altamira, no pará, noemia observou pela primeira vez em 30 anos de atividade este fungo do gênero tremella. foto: alessandro falco/sumaúma

Esse corpo humano, porém, do qual nos orgulhamos tanto, tem muito menos possibilidades do que qualquer fungo, como já deve ter ficado explícito nesse ponto da narrativa. “Nós não podemos desenvolver novos membros e estamos presos ao único cérebro que temos. Em contraste, os fungos continuam crescendo e mudando de forma durante toda a sua vida”, escreve a antropóloga estadunidense Anna Lowenhaupt Tsing, em O Cogumelo no Fim do Mundo – Sobre a Possibilidade de Vida nas Ruínas do Capitalismo (no Brasil, editado em 2022 pela n-1 edições, em tradução ousada e competente de Jorgge Menna Barreto e Yudi Rafael). Lançado em 2015 no original em inglês, esse livro foi um acontecimento. “Os fungos são famosos por mudarem de forma de acordo com seus encontros e ambientes. Muitos são ‘potencialmente imortais’, o que significa que morrem de doenças, lesões ou falta de recursos, mas não pela idade avançada. Esse simples fato nos alerta sobre como nosso pensamento a respeito do conhecimento e da existência aceita uma determinada forma de vida ou uma idade considerada avançada. Nós raramente imaginamos a vida sem esses limites”, aponta Anna Tsing.

Os fungos nos desafiam a pensar de outro modo, a partir de outras possibilidades abertas por outros corpos e relações entre a diversidade de seres. Mas como o capitalismo moldou humanos que só percebem e respeitam aqueles que não são eles mesmos se souberem que existe alguma utilidade, é preciso lembrar que os fungos estão na base de quase tudo o que é importante no cotidiano, do pão e da cerveja à penicilina que salvou e salva milhões de pessoas todos os anos. Os fungos produzem compostos que hoje são a base para medicamentos como antibióticos, estatinas e também imunossupressores. Há ainda pesquisas com compostos extraídos de fungos para medicamentos anticancerígenos, antiparasitas, antidepressivos e para várias outras enfermidades.

Em resumo: se você tem problemas de colesterol, sua possibilidade de ter prazer na mesa está diretamente ligada aos fungos e, se você ficar doente, suas chances de cura podem estar diretamente condicionadas à existência deles. A preocupação com o futuro dos fungos faz, portanto, todo o sentido também pela via do utilitarismo (ou umbiguismo) humano. Como os outros seres, os fungos são fortemente impactados pelo desmatamento, pelas queimadas, pelo uso abusivo de agrotóxicos. Preocupar-se com eles é tão importante quanto se preocupar com as novas gerações de humanes, porque sem os fungos pode não haver amanhã para as crianças que já nasceram.

Expedição na Reserva Florestal Adolpho Ducke, do Inpa, em Manaus: fungos do gênero Leucocoprinus fotografados em 2023. Fotos: Christian Braga/SUMAÚMA

Essa é a luta da Fungi Foundation, apoiada por cientistas, artistas e personalidades europeias, estadunidenses e latino-americanas. Primeira organização do mundo dedicada à proteção dos fungos, a FF foi fundada em 2010 pela micóloga chilena Giuliana Furci. Segundo o portal da organização, o trabalho dessa cientista “desencadeou a inclusão dos fungos na legislação ambiental chilena e permitiu avaliar o estado de conservação de mais de 80 espécies de fungos”. Os cientistas e ativistas da Fungi Foundation imaginam um planeta saudável no futuro onde os fungos sejam reconhecidos como conectores da natureza. Sua missão é estimular a pesquisa dos fungos para aumentar o conhecimento sobre sua diversidade, promover soluções inovadoras para problemas, educar sobre a sua existência e aplicações, assim como recomendar políticas públicas para a sua conservação. Visitar o site da Fungi Foundation é um passeio muito recomendável, com uma parada estimulante na “fungipedia” – um ponto de partida para um percurso por esse universo absolutamente extraordinário de vidas tão diferentes da nossa, que não só sustentam a nossa casa-comum como também nossa própria existência.

Em associação colaborativa, podemos dizer como Merlin Sheldrake: “Enquanto você lê estas palavras, os fungos estão mudando a forma como a vida acontece, como têm feito há mais de 1 bilhão de anos. Estão decompondo rocha, fazendo solo, desestabilizando poluentes, nutrindo e matando plantas, sobrevivendo no espaço, induzindo visões, produzindo alimentos, fazendo remédios, manipulando o comportamento animal e influenciando a composição da atmosfera. Os fungos fornecem a chave para compreender o planeta em que vivemos e a maneira como pensamos, sentimos e nos comportamos. No entanto, em grande parte, eles vivem longe dos nossos olhos, e mais de 90% das espécies ainda não foram descritas. Quanto mais aprendemos sobre os fungos, mais as coisas deixam de fazer sentido sem eles. (…) Muitos dos eventos mais extraordinários da Terra foram – e continuam sendo – resultado da atividade dos fungos. As plantas saíram da água há cerca de 500 milhões de anos graças à colaboração dos fungos, que serviram como um sistema de absorção por dezenas de milhares de anos, até que elas desenvolvessem raízes. Hoje, mais de 90% das plantas dependem de fungos micorrízicos (do grego mykes, “fungo”, e rhiza, “raiz”), que conseguem ligar árvores em redes compartilhadas, chamadas de ‘internet das árvores’. Essa antiga associação deu origem a todas as formas de vida terrestre conhecidas, cujo futuro depende da capacidade de plantas e fungos de formar relacionamentos saudáveis e estáveis”.

Nem mesmo a gastronomia humana seria tão sofisticada sem os fungos comestíveis. O cogumelo matsutake, por exemplo, costura a cultura japonesa – não existiria o Japão que conhecemos sem esse cogumelo. A jornada do matsutake é contada no livro extraordinário de Anna Tsing, que micelia conhecimentos para criar uma das obras mais originais deste início de milênio. “Se nos abrirmos para os fungos, isso pode nos catapultar para um estado de curiosidade que me parece ser o primeiro requisito para a sobrevivência colaborativa em tempos de precariedade”, ela diz logo no início. “Em um estado global de precariedade, não temos outra opção senão buscar vida nessas ruínas.”

A antropóloga fala sobre se abrir à indeterminação dos encontros e lança a precariedade como potência para que os encontros aconteçam. “A precariedade é a condição de estarmos vulneráveis aos outros (…) A indeterminação expande nosso conceito de vida humana, mostrando-nos como somos transformados pelo encontro”, diz. E, em outros pontos deste livro magistral: “Somos contaminados por nossos encontros, eles transformam o que somos na medida em que abrimos espaços para os outros. (…) Colaborar significa trabalhar por meio de diferenças, o que leva à contaminação. Sem colaboração, todos morreríamos. (…) Tudo o que é importante para a vida no planeta acontece nessas transformações [as do encontro e da indeterminação] – e não nos diagramas de decisão de indivíduos autônomos”.

Noemia mostra fungos Favolus. Espécies deste gênero, a exemplo do Favolus yanomamii Palacio & Meenolli, descrita em 2021 por Melissa Palacio e seus colaboradores, são consumidas por indígenas Yanomami. Foto: Alessandro Falco/SUMAÚMA

O biólogo estadunidense Scott Gilbert sugeriu que a natureza “pode estar selecionando relacionamentos – em vez de indivíduos ou genomas”. Abrir-se ao encontro com os fungos é compreender que a ideia de indivíduo é uma impossibilidade que só poderia vingar num sistema como o capitalismo, que exerce o controle alienando os outros que somos nós – e nos reduzindo a um. Eu mesma, neste momento, só posso escrever por conta das bactérias que agora digerem o pão com manteiga que comi no café da manhã. O número de bactérias (39 trilhões) no nosso corpo é maior que o de células (30 trilhões) – só no intestino humano há mais bactérias do que estrelas na galáxia. O indivíduo não existe, é o que nos provam os fungos. Não existe “nós mesmos” sem os outros dentro e fora de nós.

Ao costurarem a trama viva do mundo, os fungos mostram que só há vida no encontro. E o encontro é sempre indeterminado.

3. Altamira, as ruínas da floresta

Em Altamira, meu habitat, as ruínas do capitalismo de que fala Anna Tsing não poderiam estar mais explícitas – e é nessas brechas que também se produz uma resistência feroz de tudo o que é vivo. Maior município do Brasil, esse país dado a gigantismos, Altamira é também um dos maiores municípios do mundo, com quase 160 mil quilômetros quadrados. O distrito de Castelo de Sonhos, por exemplo, pertence ao município de Altamira, mas está a mil quilômetros da sede, o que ajuda bastante os destruidores da floresta e suas milícias de pistoleiros a ameaçar e matar os defensores da Amazônia e permanecer impunes. Fora de qualquer rota dos naturalistas do passado e do tamanho de alguns países europeus, Altamira se tornou, para cientistas como a brasileira Noemia Ishikawa, uma terra de maravilhas jamais descobertas: “Altamira para mim é como se fosse um país que eu posso olhar da mesma forma como os naturalistas no passado olharam para o Brasil”, ela diz.

O Brasil (des)abriga 60% da maior floresta tropical do planeta. Nesta vasta porção, é provável que nenhum outro lugar represente mais do que Altamira a guerra movida contra a natureza pela minoria dominante formada pelas corporações transnacionais, pelos governos e parlamentos que as servem e grande parte dos super-ricos que hoje constroem bunkers em países como Nova Zelândia para se proteger do cataclismo climático – ou tentam achar um jeito de alcançar Marte. Foi nessa cidade, à beira do rio Xingu, um dos mais biodiversos afluentes do Amazonas, que o general Emílio Garrastazu Médici “inaugurou” as obras da Transamazônica no início dos anos 1970. Na placa se anunciava o delírio tão humano dos ditadores: “Nestas margens do Xingu, em plena selva amazônica, o Sr. Presidente da República dá início à construção da Transamazônica, numa arrancada histórica para a conquista deste gigantesco mundo verde”.

Uma porção da floresta amazônica brasileira é vista de cima em um sobrevoo pelo município de Altamira, no Pará. Foto: Alessandro Falco/SUMAÍUMA

Para literalizar as palavras, uma gigantesca castanheira foi derrubada, fazendo com que o lugar passasse a ser jocosamente conhecido como “pau do presidente”. É impossível compreender a destruição da Amazônia – e de qualquer bioma – sem contemplar o impacto do patriarcado. O corpo da floresta tem sido violado por décadas pela mesma lógica que viola o corpo das mulheres, o corpo da floresta como o das mulheres tratado como objeto de exploração – corpo submetido de onde se arranca tudo para que a exploração possa seguir. O imenso tronco da castanheira arrancada do chão torna-se então o “pau do presidente”, a expressão fálica da “conquista” da natureza.

Foi durante a Presidência do general Médici, na ditadura empresarial-militar que oprimiu o Brasil de 1964 a 1985, que o maior número de civis que resistiam ao fim da democracia foi sequestrado, torturado e executado por agentes do Estado. Para as mulheres que se opunham ao regime ditatorial eram reservadas doses extras de sadismo, como colocar ratos e baratas em sua vagina, deixá-las presas com uma cobra, como aconteceu com a jornalista Miriam Leitão, ou trazer os filhos pequenos para testemunharem o corpo arrebentado da mãe torturada, como fizeram com as crianças de Amélia Telles. “Mãe, por que você está azul?”, perguntou sua filha de 5 anos à mulher transfigurada por choques elétricos.

A Transamazônica que Médici inaugurou cortou mais de 4 mil quilômetros da floresta, dizimando povos originários humanos e não humanos. Durante a ditadura, mais de 8 mil indígenas foram assassinados. Parte da rodovia foi aberta à custa de sangue e extermínio. Esse foi o primeiro fim do mundo que a região de Altamira conheceu.

O segundo fim do mundo chegou, paradoxalmente, com o governo mais de esquerda da história brasileira, o de Luiz Inácio Lula da Silva, eleito para dois mandatos, de 2003 a 2010 – desde janeiro deste ano, Lula está mais uma vez na Presidência do país. Agora, o nome do apocalipse é Belo Monte. A hidrelétrica barrou o Xingu e transformou Altamira em uma das cidades mais violentas do Brasil, expulsando milhares de pessoas da floresta ao afogar ilhas e devorar porções de terra firme. O desenvolvimento “é o sobrenome do capital”, escreveu a antropóloga Joana Cabral de Oliveira.

A transfiguração do território foi de tal proporção que, no início de 2020, pouco antes da chegada do vírus da covid-19 à região, a cidade testemunhou uma série de suicídios de adolescentes. Segundo profissionais de saúde mental, a hipótese mais provável para explicar o fenômeno é a corrosão do modo de vida, a rotina de mortes violentas e a destruição dos laços comunitários provocados pela usina, com impacto maior sobre as crianças que se tornaram adolescentes nesse contexto, as mais frágeis entre os frágeis, testemunhas da conversão em ruínas também dos adultos que as cercam. Hoje, ao sequestrar 70% da água do rio, Belo Monte é acusada pelos povos da floresta de provocar um ecocídio na Volta Grande do Xingu, uma região de 130 quilômetros de extensão de floresta com enorme biodiversidade e espécies de peixes que, em todo o planeta, só foram encontradas lá.

Altamira costuma registrar grande parte dos recordes de desmatamento e incêndios criminosos na Amazônia brasileira. Nesse cenário de destruição contínua e persistente de tudo o que é vivo, incluindo os povos-floresta, é fácil compreender por que a necessidade de proteção dos fungos jamais atravessou sequer por um segundo o cérebro de alguém. Mas alcançou a cabeça de Noemia Ishikawa – e ali permaneceu.

4. a humana-fungo

Descendente de japoneses que se fizeram agricultores em Londrina, na região Sul do Brasil, Noemia se enamorou primeiro dos cogumelos shiitake que foram cultivados com a teimosia dos sobreviventes pelo seu avô Nobuo Komagome. Ao emigrar para o outro lado do planeta em 1932, ele procurava aventuras e uma vida sem pobreza. Precisava fazer laço para fazer lar. Entre o avô, que só poderia se plantar em terra estranha como o fungo de tantos significados em seu berço ancestral, e a criança Noemia, que sofria bullying na escola por ser diferente na forma e no conteúdo, o shiitake foi ponte, útero e destino.

Estes fungos Pleurotus djamor, observados por Noemia em Altamira, estão entre os consumidos pelos Yanomami. Eles os chamam de Hiwala Amo, que significa porco-espinho. Foto: Alessandro Falco/SUMAÚMA

Desde pequena, Noemia se identificou mais com essa vocação “transquasetudo” dos fungos do que com os humanos com quem era obrigada a se relacionar para além da casa familiar. Lentamente, foi ela mesma se assemelhando também na forma a um generoso cogumelo humano, fato que causa estranhamentos a determinados exemplares de sua espécie original. Noemia gosta muito de escrever suas experiências em forma de crônicas. Assim, numa oficina de escrita criativa, criou uma personagem que era ela mesma, como maneira de se contar sem precisar dar tantas explicações. Ao analisar sua criação, porém, os colegas decretaram: “personagem mal inventada”. Os candidatos a literatos argumentaram que era impossível uma mesma pessoa transitar entre universos de conhecimento tão diferentes. Claramente não entendiam nada de fungos – nem de humanes outres. Noemia costuma se apresentar como “nem-nem” – nem menina nem mulher, por exemplo. Nem-nem, para ela, é uma fúngica libertação para se miceliar pela vida.

Ao adultecer, já bióloga, cientista de fungos respeitada, com doutorado no Japão, ela migrou para o norte do Brasil e fez casa no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), um centro de produção científica no meio de uma floresta sobrevivente de Manaus, uma das capitais mais degradadas e violentas da Amazônia. Naquele momento, em 2004, Noemia seguia a chuva. “Quando decidi morar na Amazônia, o plano era morar onde chovia bastante, porque teria bastante cogumelos. O plano deu certo, tive a oportunidade de conhecer centenas de espécies de fungos, participar da descoberta de dezenas de espécies novas. Até em curtas caminhadas após o almoço, por duas vezes encontramos espécies ainda desconhecidas pela ciência”, conta. “Entretanto, uma coisa sempre me intrigava: por que os fungos usam tanta energia para produzir quantidades desproporcionais de esporos, fazendo com que milhões de toneladas de esporos sejam dispersas na atmosfera a cada ano? Só fui entender quando li, na revista científica Plos One, o artigo de Maribeth Hassett e colaboradores chamado “Mushrooms as Rainmakers: How Spores Act as Nuclei for Raindrops” (Cogumelos como fazedores de chuva: como os esporos atuam como núcleos para gotas de chuva, em tradução livre). Lá está explicado que os esporos, juntamente com pólens de plantas e outras partículas, podem atuar como núcleos de condensação de água em nuvem. Assim, os esporos de cogumelos podem promover chuvas nos ecossistemas.” Desde então, Noemia se debate com esta outra pergunta, muito parecida com o famoso impasse entre o ovo e a galinha: “Na Amazônia, há mais cogumelos porque tem mais chuva ou chove mais porque tem mais cogumelos?”.

Se a ciência acadêmica conhece menos de 10% dos fungos existentes no planeta, a hipótese mais provável é que grande parte dos demais 90% esteja em florestas tropicais do mundo, centros de biodiversidade da Terra. A maior delas é justamente essa Amazônia que, aceleradamente, está chegando ao ponto de não retorno, momento em que a destruição é de tal proporção que a floresta deixa de ser o que é e fazer o que faz para se tornar outra coisa.

A cientista Luciana Gatti, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), um dos principais centros de produção de ciências no Brasil, provou em recentes estudos que há vastas porções da Amazônia que, pelo nível de destruição atingido, já emitem mais carbono do que absorvem – e esse é o principal gás do efeito estufa. Nessas áreas, portanto, a floresta deixou de ser uma solução para o enfrentamento do aquecimento global para se tornar um problema. Sua última pesquisa, que envolveu cerca de 30 pesquisadores multidisciplinares, publicada em agosto simultaneamente na revista Nature e em SUMAÚMA, mostrou que os dois primeiros anos do governo do extremista de direita Jair Bolsonaro, 2019 e 2020, tiveram um impacto na floresta correspondente ao pior El Niño já registrado, o ocorrido nos anos 2015 e 2016. Há fortes evidências de que o terceiro e o quarto ano de Bolsonaro como presidente podem ter sido ainda mais catastróficos do que os dois primeiros.

À esquerda, fungo Marasmiellus, na Reserva Florestal Adolpho Ducke, do Inpa. À direita, fungo Xylaria, encontrado na terra de Gerardo Ferreira da Silva, no Pará. Fotos: Christian Braga e Alessandro Falco/SUMAÚMA

Isso mostra quanto o tempo é escasso para barrar a destruição acelerada da natureza. E portanto ainda mais escasso para compreender algo muito pouco compreendido não só pela maioria da população, mas também pelos políticos, ambientalistas e mesmo por parte dos cientistas do clima: o papel dos fungos na Amazônia, grandes criadores e mantenedores da floresta, aqueles que a sustentam com sua imensa rede micelial, a costura viva da Terra. Se os Yanomami, povo originário que hoje vive um genocídio entre o Brasil e a Venezuela, se apresentam como “o povo que segura o céu”, os fungos poderiam se sentir confortáveis em se anunciar como “os povos que seguram a terra”.

Como a região de Altamira ficou fora da rota dos poucos naturalistas dos séculos passados, a maioria deles europeus, Noemia assombrou-se ao visitar um amigo em 2013. “Vi tanta diversidade de espécies de cogumelos, ia encontrando com eles até mesmo nas ruas da cidade”, lembra. Nessas andanças despretensiosas, nos anos seguintes ela descobriria duas espécies de cogumelos que nunca mais viu em outro lugar. Mesmo para a ciência acadêmica brasileira, o território ainda era uma grande mancha de desconhecimento da diversidade dos fungos. Noemia então somou forças com outros professores para criar um programa de pós-graduação em biodiversidade no campus de Altamira da Universidade Federal do Pará.

A ciência foi sempre tão colonizadora quanto as monarquias europeias e a burguesia comercial ascendente ao invadir as Américas. Assim, os cientistas que documentaram gêneros e espécies de fungos no Brasil e em toda a América Latina são quase 100% europeus, com mentalidades eurocêntricas. Mesmo hoje, por mais politicamente correta e genuinamente bem-intencionadas que sejam as iniciativas de proteção dos fungos, há pouco envolvimento real dos expoentes e best-sellers da Europa e dos Estados Unidos com cientistas amazônicos que estão fazendo seu trabalho com escassos recursos e em território de pistolagem.

É o caso de cientistas como Noemia, que lutam pelos fungos em uma Amazônia onde há enorme dificuldade para evitar que defensores da floresta sejam assassinados por madeireiros, grileiros e chefes de garimpo. Um de seus campos mais férteis de investigação é o território do povo Yanomami, a maior terra indígena do Brasil, com 9,7 milhões de hectares. No início deste ano, SUMAÚMA revelou um genocídio no território, provocado pela invasão de garimpeiros estimulados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, com envolvimento de pelo menos uma das grandes corporações de crime organizado. Nos quatro anos do governo Bolsonaro, de 2019 a 2022, 570 crianças Yanomami com menos de 5 anos perderam a vida por doenças evitáveis. Crianças pequenas morreram, por exemplo, vomitando vermes que alcançaram seus corpos pela contaminação dos rios e não puderam delas ser arrancados tanto por falta de medicamentos quanto porque em algumas das regiões os postos de saúde foram incendiados pelos mineradores ilegais.

A artista Hadna Abreu, colaboradora de SUMAÚMA, faz ilustrações sobre o trabalho de pesquisa com fungos de Noemia Ishikawa. Manaus, Amazonas. Foto: Christian Braga/SUMAÚMA

Na língua japonesa, destaca Noemia, “o termo para fungo (“菌”) tem o mesmo som que a palavra para ouro/dinheiro (“金”)”, o que aponta onde está o valor em diferentes culturas. “Eu e meus amigos indígenas não entendemos por que o ouro/dinheiro, um metal brilhante e imutável, que não pode ser comido, bebido ou usado para confeccionar roupas, vale mais do que fungos (“菌”), que foram gerados por centenas de milhões de anos de evolução e podem fornecer alimento protéico, servir para fazer bebidas, serem usados para vestir, curar e encantar por sua beleza natural e luminescência”, desabafa.

É em contextos como os do território Yanomami que os cientistas brasileiros precisam trabalhar e são, com frequência, impedidos durante meses ou mesmo por anos a seguir com suas pesquisas devido à insegurança. Embora Noemia pesquise em regiões do território menos afetadas pelo garimpo, é impossível que a violência não ecoe. A imagem de naturalistas investigando paisagens bucólicas só se sustenta em imaginários alienados da realidade brutal vivida nas linhas de frente da guerra movida contra a natureza. Não há salvação fora da ação política, algo que parte da comunidade científica ainda demora a compreender.

Se há poucos recursos para proteger os próprios humanos, numa cultura hegemônica que coloca o humano no centro de tudo, é fácil imaginar o que resta mesmo para não humanos da chamada “fofofauna”, como tartarugas e golfinhos, também ameaçados de desaparecer em algumas regiões. Imagine-se então o que sobra para os fungos, seres que costumam ser vistos como se fossem alienígenas, os esquisitos da Terra, apesar de terem cocriado o planeta.

É esse o tamanho da urgência para os fungos que costuram a vida do planeta. E especialmente para o vasto mundo dos fungos que miceliam a Amazônia. Por conta dessa dor testemunhei os olhos de Noemia virarem água algumas vezes.

Ao final de uma expedição, pesquisadores reúnem a coleta em uma composição como esta. Depois de percorrer a terra de Gerardo em Altamira, o grupo de Noemia juntou 59 espécies de cogumelos. Foto: Alessandro Falco/SUMAÚMA

5. o chão de estrelas

Conheci Noemia Ishikawa numa visita que ela fez à comunidade onde eu vivo, em 2021, durante uma das primeiras tréguas da pandemia de covid-19. Eu e meu companheiro, o jornalista Jonathan Watts, compramos um pedaço de terra degradada nos arredores da cidade de Altamira, floresta convertida em pasto para boi, somando-nos ao sonho de criar um enclave de resistência num dos epicentros de destruição da Amazônia. A ideia que move a comunidade é a de que cada morador que chega pra fazer casa faça também floresta. Assim, quando compramos nosso pedaço de terra arrasada, eu e Jon primeiro fizemos uma muvuca, técnica indígena de reflorestamento. Durante dias abrimos fileiras com pequenos buracos, cada um deles separados por cerca de 1 metro. Quando tudo estava pronto, vizinhos e amigos, crianças e adultos, se juntaram a nós para o momento mais extraordinário, que é a semeadura de mais de 30 espécies de árvores, cada semente uma obra de arte da diversidade de formas e cores.

Nosso desejo era ficar olhando para elas por meses, apalpando seus corpos esculturais, antes de lançá-las na terra. Por mais que eu entenda os mecanismos usados pelo capitalismo para produzir a corrosão acelerada dos corpos dos humanos, a deformação do sentir e do pensar que se iniciou pelo aluguel dos corpos e moldou os interiores pelo consumo, é impossível deixar de me intrigar como se destrói a floresta por ouro quando há nas nossas mãos essas maravilhas que viram floresta. Você lança uma semente no chão, como fazem pássaros, insetos e morcegos, e algo vivo nasce dali. E assim, plantando uma pequena, diminuta, floresta, começamos a construir nossa casa.

Foi nela que Noemia nos encontrou pela primeira vez. A casa era nossa, mas foi a visitante que nos levou para conhecer os vizinhos. Logo no início da noite, ela nos carregou para dar uma volta numa pequena área de floresta sobrevivente, a apenas algumas dezenas de metros. Chegando lá, nos mandou apagar as lanternas. É uma sensação poderosa a de estar na floresta na escuridão. No breu. Dá uma dimensão mais profunda da nossa fragilidade quando tudo abaixo e acima de você, ao redor e por todos os flancos é vivo – e não morto como nas cidades. Ficamos assim, em silêncio absoluto, por cinco minutos. E então, de repente, acendeu uma luzinha nos nossos pés. E depois outra luzinha. E aí outra luzinha. E seguimos ali, parados, quietos, assistindo às luzinhas surgirem. Dez minutos depois, eu entendi o que era um chão de estrelas. Como na música dos compositores brasileiros Sílvio Caldas e Orestes Barbosa, por tanto tempo “nós pisamos nos astros distraídos”. Havia estrelas por todo o chão da floresta, no tronco das árvores, nos arbustos, nas folhas. Imaginem isto: à noite, a floresta tem chão de estrelas.

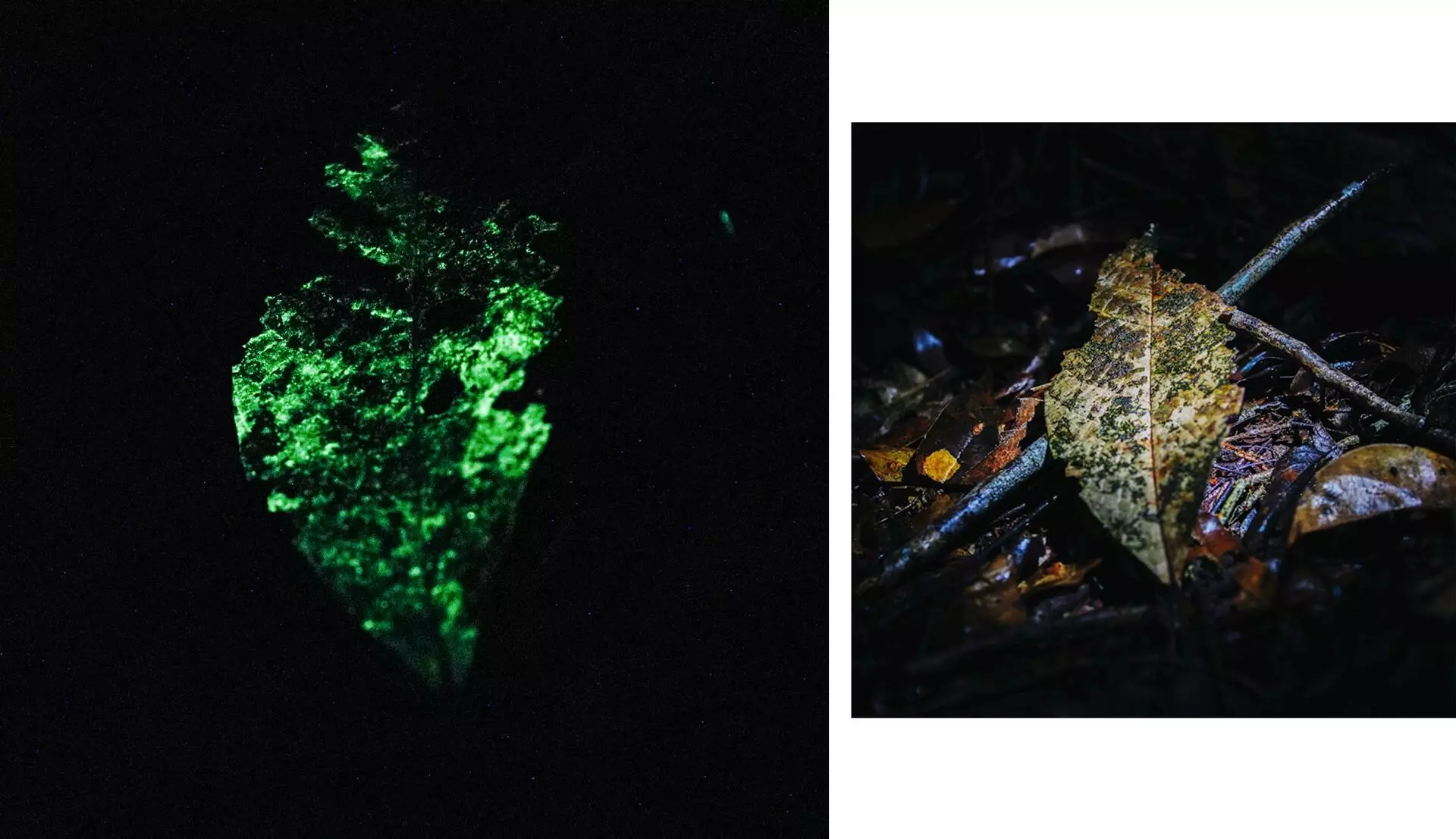

Meus olhos boiaram com a beleza daquilo. Reprimi os soluços porque não queria ser barulho na casa dos outros. Só então Noemia explicou que eram os fungos bioluminescentes. Eles sempre estiveram ali, bem ao lado de casa, mas eu nunca tinha sido capaz de vê-los. Eu passava por ali várias vezes por dia e nunca antes – nunca – fui capaz de enxergá-los.

Conto essa cena porque acho que é isso que acontece entre os humanos não indígenas e a floresta Amazônica – ou qualquer outro enclave de natureza. Existe o que a gente vê, que é quase nada. Existe o que a gente sabe que existe porque alguém pesquisou, que é um pouco mais, mas ainda assim é quase nada. E existe o que a gente não sabe que existe, que é quase tudo.

A mesma folha em situações diferentes: à esquerda, na ausência total de luz e tomada por fungos bioluminescentes e, à direita, com iluminação. Os registros foram feitos na Reserva Florestal Adolpho Ducke, em Manaus. Foto: Christian Braga/SUMAÚMA

Há uma expressão recorrente sobre a Amazônia e também sobre outros biomas que se aplica aos fungos e a tudo o que é desconhecido dos humanos: é preciso conhecer para amar. E por isso deveríamos fazer um esforço educativo monumental para levar o conhecimento sobre a Amazônia e seus habitantes ao maior número possível de pessoas, como estratégia para a sua conservação. Pessoalmente discordo. Acho que o esforço educativo monumental seria ótimo para os humanos, que teriam a chance de ampliar sua visão limitada sobre si mesmos e os mundos que os rodeiam, para além do seu umbigo. Mas não acho que seja necessário conhecer para amar e muito menos conhecer e amar para respeitar a vida dos outros.

Pensem nos fungos e em todas as gentes que nossa ignorância ignora. Se for difícil esse exercício, pense naqueles que curiosamente são chamados de “povos isolados”, os indígenas que concluíram que é bem melhor para a vida deles nem conhecer os não indígenas nem as outras populações originárias. É na Amazônia brasileira, no Vale do Javari, que está a maior concentração desses povos no planeta, no esforço cotidiano de viver sem cruzar com nenhum branco. Eles não querem nos conhecer – e nós não precisamos conhecê-los para respeitá-los. Nós só precisamos respeitá-los, o que significa respeitar sua decisão de seguir nos desconhecendo. Simples assim. É muita arrogância achar que para que todos os outros tenham o direito de existir, tanto as gentes quanto os territórios precisam passar pela aprovação do nosso magnânimo amor.

Noemia conta que o pesquisador de cores de seres vivos Takehide Ikeda, da Universidade de Kyoto, disse a ela: “A metade do mundo está sempre escura, mas as pessoas só olham para a parte clara”. O comentário chamou sua atenção sobre quanto somos voltados a associar o desconhecido com o escuro, e o conhecido com o claro. E como os humanos tentam iluminar mais e mais lugares por mais e mais tempo durante a noite, como percebemos nas telas acopladas nos assentos dos aviões durante viagens longas. Ficou contente ao lembrar o quanto nesses mapas a Amazônia ainda está bem escura à noite.

“No chão da Amazônia, adentrar na floresta à noite, especialmente nas noites de lua nova, tem sido uma experiência que não canso de repetir. Chamamos isso de micoturismo noturno”, ela conta. “Em geral vemos folhas emitindo luz, mas, em raros momentos, é possível encontrar o cogumelo inteiro brilhando.” O que parece ser uma novidade para a maioria, para muitos já era relatado pelo filósofo grego Aristóteles (384–322 Antes da Era Comum) e pelo naturalista romano Plínio, o Velho (23–79 da Era Comum). Ambos mencionaram que a madeira úmida, às vezes, emite um brilho. Hoje sabemos que o brilho vem dos fungos bioluminescentes, que estão decompondo a madeira. A bioluminescência é um fenômeno relacionado a organismos que emitem luz, inicialmente relatada em poesias, ilustrações, contos e até fábulas, mas que atualmente tem sido estudada por pesquisadores no mundo todo.

O químico e físico irlandês Robert Boyle (1627-1691) demonstrou que o oxigênio estava envolvido no processo da bioluminescência tanto em fungos quanto em vagalumes. Dois séculos depois, o farmacêutico francês Raphaël Dubois descobriu que a reação química da bioluminescência requer uma molécula estável ao calor – que ele chamou de “luciferina” – e outra instável ao calor, que ele acreditou ser uma enzima, chamando-a de “luciferase”. Com os avanços científicos do século 20, as pesquisas comprovaram que tanto Boyle quanto Dubois estavam corretos. Um vencedor japonês do Prêmio Nobel, Osamu Shimomura (1928-2018), concentrou-se, na última parte de sua vida, no sistema de bioluminescência de fungos luminosos. A elucidação total foi finalmente demonstrada em 2017 por uma equipe internacional de pesquisa, com representantes de Rússia, Brasil e Japão. No Brasil, a equipe foi liderada por Cassius Stevani, do Instituto de Química da Universidade de São Paulo (USP). Hoje, já foram documentadas 115 espécies de fungos que emitem bioluminescência – 20 delas no Brasil. Na Amazônia, foram relatadas duas espécies, a Mycena lacrimans e a Mycena cristinae.

Quem revelou a Noemia o brilho dos fungos pela primeira vez foi o indígena Aldevan Baniwa, numa noite na floresta em 2017. Aldevan, que era agente de saúde, morreria três anos depois, aos 46 anos, em 18 de abril de 2020, de covid-19. Para cuidar dos doentes, o Estado só lhe fornecia uma máscara por dia. Mais de 700 mil pessoas morreram no Brasil na pandemia, quando o governo Bolsonaro executou um plano de disseminação do vírus para obter “imunidade de rebanho”. Para os indígenas, foi ainda pior: Bolsonaro chegou a vetar água potável, leitos emergenciais e campanha de prevenção nas línguas indígenas, vetos depois derrubados pelo Parlamento. Quando surgiram as vacinas contra o vírus, moveu uma cruzada contra elas. Sem acesso ao básico nem barreiras de proteção, lideranças como Aldevan e dezenas de anciões indígenas que eram raízes e guardiões da memória e da língua morreram de covid-19. Um deles, Aruká Juma, era o último de seu povo.

Fungo encontrado dentro de uma casca de cacau na terra da beiradeira Raimunda Tutanguira, em Altamira, no Pará. Ele ainda não foi identificado pelos pesquisadores. Foto: Alessandro Falco/SUMAÚMA

Ao descobrir os fungos bioluminescentes, a emoção de Noemia foi de tal dimensão que ela escreveu um livro junto com Aldevan Baniwa, Takehide Ikeda e Ana Carla Bruno: Brilhos na Floresta (Inpa e Valer, 2019). A obra inspirou a cantora Ellen Fernandes a compor a música Luzes da Floresta, a artista plástica Hadna Abreu a montar a exposição Amazônia ao Cubo e a cordelista Cíntia Moreira a transformar a história em cordel.

“O fungo coloniza a folha e, com isso, ela brilha à noite. O Aldevan levou a mim e ao Ikeda pra ver isso. Essa é a história do livro. Passamos a ironia de que o cientista sempre quer iluminar, mas o Aldevan ensinou que a gente tem que apagar a lanterna e ficar no escuro pra ver o que a gente precisa ver. Era irônico que os cientistas tinham que apagar a tecnologia pra ver o que era necessário”, conta Noemia, já que Aldevan Baniwa não pode mais contar. “O livro também narra a história dos parentes do Aldevan que ficaram perdidos na mata porque escureceu, mas que conseguiram voltar pra aldeia porque viram o brilho dos fungos indicando o caminho.”

Noemia é uma das raras cientistas que realmente miceliam com as comunidades onde atuam, às vezes ela é chamada pelos indígenas apenas para cozinhar para eles. É uma das que lutam para que os povos da floresta ocupem as universidades e tenham seu conhecimento visto como ciência. Juntou uma equipe de tradutoras de diferentes línguas dos povos originários para traduzir livros como Brilhos na Floresta. Mas na hora de digitalizar as traduções, voltou a enfrentar um problema recorrente: a falta de algumas letras no teclado convencional, como (ɨ), (ʉ), e letras com mais de um acento, como (ë̃). Tanto insistiu que acabou convencendo dois jovens manauaras – Samuel Minev Benzecry e Juliano Portela – a criarem um teclado adaptado aos alfabetos indígenas, para que o trabalho de escrita e tradução pudesse ser realizado com mais agilidade no computador. À invenção que conecta palavras-mundos foi dado o nome de “Linklado”.

Pisando em estrelas e com muitas ideias em comum, Noemia e eu nos miceliamos em diversas ocasiões na vida desde que ela me ensinou que é preciso sustentar a escuridão para ser capaz de enxergar. Quando esta reportagem começou a se desenhar, chamei ela e seu Flechinha para serem coautores, dividindo a remuneração em partes iguais, porque não seria possível fazer uma reportagem sobre fungos sem que fosse ao modo micelial – ainda que com pessoas humanas.

6. o homem-flecha

Francisco Marques Bezerra, mais conhecido como “Flechinha”, é quem cientistas têm por hábito chamar de “mateiro” ou “informante”. Como já está explícito, cientistas europeus e estadunidenses costumam ter primazia sobre seus colegas brasileiros e latino-americanos, porque contam com um volume de financiamento e uma quantidade de recursos imensamente maior, graças à histórica acumulação de capital à custa da natureza e dos corpos de indígenas e negros da metade-sul do mundo.

Francisco Marques Bezerra, cientista da floresta e coautor desta reportagem, fez parte da equipe que encontrou e registrou a luminescência da primeira espécie de cogumelo bioluminescente identificada na Amazônia, a Mycena lacrimans. Foto: Alessandro Falco/SUMAÚMA

Pesquisadores como Flechinha estão na base dessa cadeia alimentar altamente predatória e desigual. Ao valor de uma diária de fome, em torno de 150 reais, são eles que encontram e abrem as trilhas para os lugares onde os cientistas podem encontrar os fungos e todos os outros “objetos” vivos de estudo, são eles que sabem onde estão esses seres e são eles que mantêm os experimentos funcionando quando os cientistas estão em suas terras de origem, usufruindo dos confortos de universidades tradicionais e dando palestras para seus pares sobre os perigos que enfrentaram nos trópicos. A ciência de pessoas como Flechinha não é reconhecida na maioria dos trabalhos acadêmicos e descobertas científicas e, nas poucas vezes em que elas são citadas, é como “informantes”. A produção da ciência ainda é um território com vasta exploração colonial e muito mais-valia. Mas Flechinha sabe quem é: “Já formei muito doutor, aqui e no estrangeiro”, diz.

O cientista da mata atua em todas as áreas – pássaros, répteis, anfíbios, mamíferos, insetos, fungos… Na área dos fungos, que nem é sua preferida, fez parte da equipe que encontrou e registrou a luminescência da primeira espécie de cogumelo bioluminescente da Amazônia, a Mycena lacrimans. Na verdade, foi Flechinha quem viu primeiro. Mas não é seu nome que é lembrado.

Durante o governo Bolsonaro, houve um corte brutal no financiamento da ciência que atingiu fortemente os cientistas brasileiros, uma tendência que já tinha se iniciado em anos anteriores. Se os pesquisadores acadêmicos foram impactados, muito mais pessoas como Flechinha, que vivem sem nenhum vínculo ou garantia. Durante esse período, ele teve muita dificuldade para sobreviver. “Na área em que eu trabalho, no inverno (época das chuvas) já fica mais difícil. Mas muito mais difícil ficou no governo do Bolsonaro, porque ele cortou muito as verbas para pesquisa. Peguei bicos de pintura de casas para sobreviver”, conta Flechinha. Um grupo de pesquisadores de Manaus fez uma vaquinha para evitar que Flechinha e outros mateiros passassem fome, mas não era suficiente. Natural de Altamira, Flechinha passou oito anos sem poder viajar de Manaus até a cidade natal para ver os filhos. Só voltou a ver a família ao fazer o trabalho de campo para esta reportagem.

O apelido – Flechinha, pelo qual é conhecido no mundo acadêmico – veio de sua desenvoltura e velocidade na floresta. Numa ocasião, ele correu mais de 30 quilômetros de mata fechada para pedir ajuda quando uma pessoa se machucou com uma motosserra e precisou de atendimento para não perder a perna. Virou “Flecha”. E depois, carinhosamente, “Flechinha”, já que no Brasil o carinho se expressa por diminutivos. Flechinha ganhou a merecida fama de o mais rápido dos mateiros, tornando-se muito requisitado para a pesquisa de animais velozes, de répteis a pássaros.

Flechinha: ele já correu mais de 30 quilômetros de mata fechada para pedir ajuda quando uma pessoa se machucou e precisou de atendimento para não perder a perna. Foto: Alessandro Falco/SUMAÚMA

Noemia teve que amargar uma longa fila de espera para conseguir alguns dias de disponibilidade na agenda dele, isso bem antes que os cortes para a pesquisa suspendessem a maior parte das investigações de campo. “A conexão foi imediata, gostei muito dele e passei a agendar as minhas coletas de acordo com a disponibilidade do senhor Flechinha”, conta ela. Algum tempo depois, a secretária do Inpa que organiza as agendas dos mateiros disse a Noemia que seus colegas pesquisadores estavam reclamando por ela monopolizar Flechinha. Diziam que ela não precisava de um mateiro tão rápido, porque “cogumelos nem andam”. Noemia mandou um recado aos reclamões: “Sou gordinha, sem preparo físico e tenho um joelho com o menisco rompido. Por isso, em caso de problemas, preciso de socorro rápido”. Graças à mestria de Flechinha na floresta, os dois nunca enfrentaram nenhum perigo. Juntos, já coletaram centenas de cogumelos e receberam visitantes do Brasil e de outros países para conhecer os fungos da Amazônia.

Antes de trilhar diferentes áreas da floresta em busca dos fungos, parávamos na porta invisível da mata e Noemia pedia licença para entrar em casa alheia: “Pedimos sua permissão para entrar. Nos mostre o que você quer mostrar e esconda o que quiser esconder”. Suspeito que a floresta quisesse se mostrar para nós, porque mesmo em pequenas áreas na zona urbana de Altamira, como no quintal de 2.500 metros quadrados do marceneiro Gerardo Ferreira da Silva Filho, encontramos 50 espécies de fungos. Gerardo tem uma personalidade marcante e um tanto original: é um marceneiro que atualmente não suporta derrubar árvores e passou a fazer portas, janelas e móveis colando pedacinhos de madeira de segunda mão; criou um enorme cachorro que nem mesmo ele consegue controlar, quase um cérbero, que ameaça soltar quando algum caçador pede permissão para atirar em criaturas vivas no seu quintal; é campeão de corrida na sua faixa etária nos eventos de Altamira, como na famosa corrida local em homenagem ao padroeiro da cidade, São Sebastião.

Um dos fungos que encontramos no seu quintal é de um gênero novo que a equipe da cientista descobriu em 2019. O nome científico, como de hábito, é feito para ninguém pronunciar – Pusillomyces. Preferimos chamar de “cabelo de Noemia”, porque é muito fino e muito preto. Pelo menos 176 espécies de pássaros em todo o mundo usam fungos parecidos com esse para fazer seus ninhos. “Como os fungos continuam liberando compostos antimicrobianos, isso ajuda a manter os ninhos mais limpos de bactérias e mais seguros para os filhotes”, explica Noemia. “Essa parceria de fungos com aves, por um lado, auxilia no sucesso evolutivo das aves; por outro, ajuda na dispersão desses fungos pelas florestas.”

Nesta reportagem, eu contava com Flechinha mais do que com qualquer outre humane para tentar escutar uma outra espécie com um corpo tão diferente do meu. Diante de minha visível ansiedade, ele me disse com muita ternura: “A senhora não vai conseguir escutar”.

Em seguida, angustiado com a minha angústia, explicou: “A floresta toda tem vida e todos aqui têm sentimentos. Mas a gente só escuta a floresta em silêncio. Você olha para alguma planta, e ela mostra algo. Aí você olha de novo, e ela se mostra diferente. Cada vez que você tira a vista e joga a vista, vê algo diferente. É uma resposta, assim como cheiros e coisas se enroscando”. Deu alguns passos ligeiros para dentro da mata e voltou como uma flecha para acrescentar: “A língua, ela pronuncia tudo, mas onde tá a visão melhor é na mente da gente. Se você acha bonito um certo lugar, é porque alguém da floresta está lhe dando uma resposta”.

Entendi o que Flechinha me disse e, pelo menos uma vez, acredito que tenha escutado algo, embora não ache que tenha sido capaz de compreender a mensagem por completo. Mais tarde eu leria no livro de Anna Tsing, referindo-se ao cogumelo matsutake: “o cheiro diferente do ar é um sinal da presença de um outro ao qual já começamos a responder”.

No início deste mês de outubro, encontrei a micóloga Giuliana Furci na conferência de Moth – More Than Human Rights (Direitos dos Mais-Que-Humanos), entre vulcões e as árvores chamadas nothofagus, no Chile, e a pesquisadora me contou que “sente” os fungos. Uma noite, ela e Merlin Sheldrake estavam nessa mesma região quando subitamente sentiram essa comunicação entremundos e de imediato estacionaram o carro. Depararam-se com um cogumelo azul. Perguntei a Giuliana o que sente nessa escuta – ela me explicou que é algo que perpassa o corpo.

Na Amazônia, entrar na floresta é uma experiência de ser observado por todos os lados e ângulos sem que a gente consiga enxergar quem nos observa. É também uma experiência de se sentir engolfado por algo vivo que respira e nos apalpa, das mais variadas maneiras. É quase uma overdose de vida, que sempre impacta meu corpo por semanas. Na escuridão, esse caleidoscópio de sensações é ainda maior.

Vestíamos roupas escuras numa noite de lua nova, porque roupas claras atrapalham a contemplação dos fungos bioluminescentes. Estávamos ali por um par de horas quando peguei na mão um galho partido que brilhava inteiro. Naquele momento, me senti como a personagem do filme A Chegada (Denis Villeneuve, 2016), a linguista interpretada por Amy Adams, que buscava entender o que os alienígenas em visita à Terra estavam tentando dizer. Me senti profundamente conectada àquele outro e, de algum modo, sinto que os fungos estão aqui me inspirando a escrever este texto porque a experiência de buscá-los me mudou. A precariedade desta que chamo “eu” me levou a encontrá-los, o que faz com que estejam comigo de alguma maneira. Jamais esquecerei o que senti e que não se converte em palavras humanas. Mas algo aconteceu entre nós – ou assim meu desejo me levou a acreditar.

E então tivemos que deixar a floresta às pressas porque escutamos o som dos caçadores de pacas e tatus – e eles andam armados.

7. o colapso

Flechinha foi menino ribeirinho das ilhas do Xingu, filho de pai pescador e mãe costureira. Sempre que podia, se acomodava no assoalho da canoa antes de o sol nascer para singrar o rio nas manhãs. Mais tarde, esse mesmo pai remava duas horas até a cidade para que os filhos pudessem frequentar a escola, mais duas horas para voltar. E, no final do dia, repetia a jornada. O pai e a mãe de Flechinha felizmente viveram o suficiente para saber que o filho se tornou um criador de doutores em várias línguas.

A família beiradeira vivia na ilha do Pedro Alves – não confundir com Pedro Álvares Cabral, o navegador português responsável pela invasão do que se chamaria Brasil, colaborador do que, nos séculos 16 e 17, se tornaria o extermínio de mais de 90% das populações originárias de algumas regiões das Américas, pelos vírus e bactérias que atravessaram o mar a bordo do corpo desses homens. Esse Pedro Alves da ilha em que vivia a família de Flechinha não foi protagonista de nenhum genocídio, era apenas o primeiro morador não indígena do lugar. No Xingu, assim como em outros rios amazônicos, as ilhas foram se tornando o último território possível para os migrantes que lá chegavam, não sem muito conflito com os povos indígenas, seus moradores originais.

Noemia Ishikawa chega ao lugar em que, em 2019, descobriu duas novas espécies de fungo. Ali, ao sul de Altamira, existia uma ilha, mas ela desapareceu por causa do impacto de Belo Monte sobre o comportamento do rio Xingu. Foto: Alessandro Falco/SUMAÚMA

Como tantos nordestinos pobres, o pai de Flechinha tinha sido carregado pelos programas do governo desde a seca do sertão do Ceará, onde nasceu, até a floresta Amazônica, para tirar o leite das seringueiras para fazer a borracha que seria transformada em pneus e outras peças para carros e tanques durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Eram então chamados de “soldados da borracha”. A mãe preferia que ele enfrentasse a floresta e os indígenas a que virasse comida de canhão na Europa numa guerra que não era deles. Quando tudo acabou, o pai de Flechinha se amoldou a uma das ilhas e começou a fazer prole e vida, possivelmente abismado com tanta água e tanto peixe.

Havia oito anos que Flechinha não voltava à sua ilha e por isso decidimos fazer uma expedição na terra de sua infância, para que ele pudesse revê-la, agora com olhos de cientista. Estávamos ansiosos com a quantidade, as formas e as espécies de fungos que ele descobriria no seu lar, agora adulto e entendido de outras ciências. Flechinha, em geral contido, desandou a falar desde que a lancha voadeira começou a avançar sobre o Xingu. Era como se uma panapaná de memórias emergisse como borboletas amarelas de seus interiores e ele contava toda uma vida determinada pela ilha e pelos humores do rio.

Noemia, o fotógrafo Alessandro Falco, o piloto Romário Barros dos Santos e eu de repente fomos levados ao universo da infância de Flechinha, ao convívio com seus vizinhos, ao futebol dos fins de semana, aos sonhos da mãe costureira e do pai pescador, ao menino Flechinha que deixava a canoa paterna com uma vara atravessada nas costas onde os peixes eram pendurados e saía anunciando seus tucunarés, pescadas, pacus e surubins pelas ruas de Altamira até determinado horário do dia, quando o que restasse era doado aos mais pobres.

A expedição era um presente que Noemia planejou para Flechinha, com a minha cumplicidade. Depois de levá-lo até o território de sua infância, rumaríamos para outra ilha onde, em 2019, Noemia encontrou duas novas espécies de cogumelos. Na noite anterior, porém, ela sonhou com um cachorro mordendo sua mão direita. Sentiu muita dor e o calor do sangue escorrendo da mão. Pensou, ainda sonhando: “É a mão que eu escrevo! Não posso puxar, porque vai ser arrancada. Preciso aguentar a dor”. No próximo ato, era a própria Noemia que estava dentro da boca do cachorro, debatendo-se e tentando escapar. Percebeu então que os dentes eram ocos e podres, fáceis de quebrar, foi quebrando-os um a um, até desmontar a cabeça do cachorro.

Em suas andanças com os Yanomami, Noemia passou a prestar mais atenção aos sonhos, tema que faz parte das primeiras horas matinais nas comunidades. Um amigo chamado Resende Maxiba Apiamö, Yanomami do grupo Sanöma, ensinou a ela que, se o sonho for bom, não devemos contar a ninguém até o sonho acontecer. Mas, se o sonho for ruim, devemos contar para pelo menos três pessoas e então, talvez, o sonho não aconteça. Mas naquela manhã o sonho não era bom – e mesmo assim Noemia não contou a ninguém. Saiu tão apressada do hotel que deixou para calçar suas botas no barco quando fosse descer nas ilhas.

Ao longo das décadas em que Noemia e Flechinha empreenderam expedições em busca de fungos, o cientista da floresta sempre se emocionava ao contar sua ilha “como um paraíso, com praias de areias longas, árvores de todo tipo e tamanho, pássaros de muitas cores”. Nós sabíamos que a hidrelétrica de Belo Monte tinha desfigurado a paisagem, afogado muitas ilhas e comido grandes nacos de terra firme. Não sei explicar por que nenhum de nós suspeitou que isso poderia ter acontecido com a infância de Flechinha.

Foi só quando ele silenciou de repente que entendemos o que tínhamos feito. “Isso aqui era tudo floresta. Aquilo ali era tudo floresta… Não tem mais nada, acabou tudo.” Foi repetindo, até silenciar. Ao nosso redor, os paliteiros se estendiam. Paliteiros é como são chamados os bosques de árvores mortas afogadas, que se estendem ao céu com galhos secos em forma de súplica. Não é um cemitério de árvores, mas um holocausto de árvores. São centenas de pessoas-árvores assassinadas, morrendo e emitindo carbono ao morrer.

Flechinha tentou visitar a ilha de sua infância, mas ela desapareceu sob o alagamento provocado por Belo Monte: uma única espécie de fungo foi encontrada na árvore assassinada. Foto: Alessandro Falco/Sumaúma

A ilha-infância de Flechinha não existe mais. Não havia onde aportar porque não havia terra. Toda a paisagem que documentava a vida de sua família virou água. Flechinha se descobriu perdido.

Noemia começou a sentir dor de estômago. Chorava de arrependimento por ter levado seu velho amigo ao sofrimento e à perdição. Queria falar, mas não conseguia. “Eu queria mesmo era gritar. A dor e a vontade de gritar era a mesma da dor da mordida do cachorro do sonho, aquelas árvores mortas no paliteiro como os dentes do cachorro que eu precisava quebrar”, me confidenciou mais tarde. “Senti tristeza até nos meus pés, que pareciam chorar como uma criança que não consegue ir para onde quer na hora que quer, meus pés desamparados, sem motivos para calçar as botas, porque não tinha chão para pisar.”

Flechinha começou a apontar as ilhas que não mais existiam, que nem sequer eram fantasmas porque varridas do mundo. Em silêncio mortífero navegamos para a ilha de Camassu, onde Noemia havia coletado as duas espécies novas – Scleroderma camassuense e Scleroderma anomalosporum. Na época, já preocupada com o futuro dos ecossistemas violentados pela hidrelétrica, sua equipe colocou como título do artigo: Discovery or Extinction of New Scleroderma Species in Amazonia? (Descoberta ou extinção de novas espécies de Scleroderma na Amazônia?).

No caminho, Flechinha ia quieto e Noemia muito mal. Ela iniciou o exercício que sua psicóloga tinha lhe passado para os momentos de conflito entre o mundo de fora e o de dentro. Enquanto a voadeira avançava nas águas mortas do reservatório de Belo Monte, Noemia tinha como tarefa retornar a uma situação emocional do passado para lembrar como a tinha superado. Se suas escolhas haviam levado a um resultado positivo, ela deveria repetir o caminho. Se tinham resultado em algo negativo, precisaria agir de outro modo.

“Minhas memórias me levaram para o dia em que visitei o Museu Memorial da Paz de Hiroshima. Do mesmo modo que agora, eu entrei no museu sem me preparar emocionalmente. Aí literalmente não aguentei, passei mal e não consegui ver até o fim. Eu andei até onde havia vários relógios derretidos e parados no mesmo horário. E ali o meu coração parece que parou também”, conta. “Precisei de ajuda para ser levada para fora do museu, e à noite tive febre de quase 40 graus. Senti que uma parte boa e inocente de mim se foi naquele dia. Senti vergonha de ser uma humana naquele dia. E senti o mesmo ao ver as ilhas inundadas e os paliteiros por toda parte no reservatório de Belo Monte.”

Quando alcançamos o lugar marcado pelo GPS, descobrimos que a ilha de Camassu também estava afogada. E com ela tudo o que um dia foi vivo. Como os fungos.

Na floresta, aprendemos que só existe silêncio quando há morte. Era este o silêncio no nosso barco ao voltarmos para Altamira pelas águas mortas onde se estendia o holocausto de não humanos. Partes invisíveis dos humanos que navegavam também tinham morrido ali, nos interiores de Flechinha e Noemia. Ela então avistou uma grande árvore, com uma cicatriz enorme. “Como se fosse uma vagina estuprada”, ela diz. “Quero fazer diferente de quando fugi do museu de Hiroshima, quero enfrentar melhor a situação, quero ver até o fim a tragédia.” Penetramos no paliteiro com calma e a remo, sem o som do motor da voadeira. “O silêncio da falta de vida é apavorante”, sussurra Noemia. “Um cenário pronto e perfeito para o fim de um filme de qualquer história que não deu certo. Sempre me perguntam por que eu vou tão longe fazer as minhas pesquisas, mas o que eu estou buscando é sempre fugir das ruínas. A natureza pra mim é a não ruína. E então, isso.”

Gostaria de ter dito a Noemia que, segundo os relatos, o primeiro ser vivo a emergir da Hiroshima destruída pela bomba atômica foi o matsutake, mas eu ainda não sabia disso. Noemia tenta entrar na árvore violada, ser acolhida por aquele outro corpo. Mais tarde ela me diria que, naquele momento, só queria voltar para o útero de uma mãe. E que talvez assim pudesse renascer. Ao tentar mergulhar na árvore, porém, escorrega e quase cai no rio, arruinando toda a solenidade da imagem tragicamente psicopoética. Flechinha, até então em silêncio, desandou a rir.

Diante do colapso, a vida, mais uma vez, se impôs.

***

Eliane Brum é escritora, jornalista e documentarista. Publicou nove livros, sendo oito de não ficção, entre eles Banzeiro Òkòtó – Uma Viagem à Amazônia Centro do Mundo e Brasil, Construtor de Ruínas – Um Olhar sobre o País, de Lula a Bolsonaro. Uma das jornalistas mais premiadas do Brasil, em 2021 Eliane recebeu o prêmio Maria Moors Cabot, da Universidade de Columbia, pelo conjunto de sua obra. Tem livros traduzidos para o inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, polonês, búlgaro e mandarim. É idealizadora e diretora de SUMAÚMA. Vive em Altamira, Médio Xingu, na Amazônia brasileira.

Noemia Kazue Ishikawa é micóloga (pesquisadora de fungos) e escritora de crônicas e livros infantojuvenis. Tem doutorado em recursos naturais pela Universidade de Hokkaido, no Japão. Nasceu em Londrina, no Paraná, e desde 2004 vive em Manaus, no estado do Amazonas. Noemia trabalha no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e lidera o Grupo de Pesquisas Cogumelos da Amazônia.

Francisco Marques Bezerra conhecido como Flechinha, é mateiro e assistente de pesquisas de campo. Natural de Altamira, desde 1989 ele mora em Manaus, onde atua principalmente em projetos científicos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e da Universidade Federal do Amazonas. Flechinha se dedica aos estudos de fauna, flora e fungos da Amazônia brasileira.

Esta reportagem faz parte do projeto Colapso, da Dromómanos, uma produtora de jornalismo independente sediada no México.

Sobre a Dromómanos

A Dromómanos é uma produtora mexicana de jornalismo independente que investiga, treina e conduz experiências para contar a história da América Latina, com jornalistas de toda a região. O projeto nasceu em 2011, quando seus fundadores, Alejandra S. Inzunza e José Luis Pardo Veiras, viajaram pelo continente a bordo de um Volkswagen Pointer de terceira mão, tentando criar um novo modelo jornalístico de cobertura continental e documentando, com mais de 20 reportagens longas e o livro Narcoamérica, a maneira pela qual o tráfico de drogas afeta a vida de nossas sociedades em toda a América Latina. Nesses doze anos, a Dromómanos trabalhou com mais de 100 colaboradores e se aliou a 60 meios de comunicação nacionais e internacionais para narrar as questões mais urgentes para os latino-americanos, como a violência, a crise do clima, o autoritarismo, a migração e a corrupção.

Sobre o projeto Colapso

O que acontece quando a força da natureza encontra as misérias da humanidade? Em poucos lugares é possível obter uma resposta mais contundente a essa pergunta sobre nosso presente e futuro do que na América Latina, a região mais desigual e uma das mais biodiversas do mundo. Colapso se aprofunda nas selvas, montanhas, ilhas, florestas, desertos, oceanos e cidades da região para contar, de perto, a história dos sintomas e das consequências da crise do clima.

Reportagem e texto: Eliane Brum

Pesquisa: Noemia Kazue Ishikawa e Francisco Marques Bezerra

Fotos: Alessandro Falco (Altamira, Pará) e Christian Braga (Manaus, Amazonas)

Checagem: Plínio Lopes

Revisão ortográfica (português): Valquiria Della Pozza

Tradução para o espanhol: Meritxell Almarza

Tradução para o inglês: Diane Whitty

Edição de fotografia: Lela Beltrão

Fluxo de edição, estilo e montagem: Viviane Zandonadi (colaborou: Érica Saboya)

Noemia perto de uma ilha que não existe mais, ao sul de Altamira, contempla o impacto de Belo Monte sobre o rio Xingu, que causou o desaparecimento de fungos que ela já não poderá conhecer. Foto: Alessandro Falco/SUMAÚMA