Poucas coisas hoje afetam o estado de humor ou entusiasmam o médico aposentado Cláudio Esteves de Oliveira, 62 anos. Mas basta pronunciar a palavra Yanomami numa conversa e os olhos dele brilham, a voz se exalta, as mensagens que ele digita no celular se propagam em ritmo frenético. É evidente que o laço afetivo com os Indígenas da etnia, a partir de uma convivência que se estendeu por 15 anos, deixou marcas profundas. Nem a aposentadoria precoce pelo INSS, em 2017, por conta de uma doença coronariana grave, nem os abalos emocionais provocados pela perseguição política que sofreu ao longo de 20 anos impedem o médico de seguir sendo uma voz forte em defesa dos povos Yanomami e Ye’kwana que vivem na Amazônia brasileira.

Ao decidir exercer a carreira de médico na Terra Indígena Yanomami, no início dos anos 1990, Cláudio testemunhou o domínio avassalador do garimpo na área, quando a imprensa brasileira divulgava a presença de aproximadamente 40 mil garimpeiros. A destruição do território crescia e as doenças se disseminavam entre os Indígenas. Ao lado de sua companheira, a também médica Deise Alves, Cláudio implementou um método de saúde pública revolucionário, primeiro na Comissão Pró-Yanomami (CCPY) e, anos depois, à frente da Organização Não Governamental (ONG) Urihi-Saúde Yanomami, cuja história foi contada por SUMAÚMA em abril de 2023.

Com o aval do Ministério da Saúde, o trabalho da Urihi fez com que a incidência de malária caísse 99% no período em que a ONG atuou [1999-2004]. De 2001 a 2004 não foi registrado nenhum óbito causado por malária nas aldeias atendidas pela Urihi, segundo os boletins epidemiológicos divulgados pela Fundação Nacional de Saúde. A mortalidade infantil foi reduzida em 65%. A tuberculose começou a ser diagnosticada e tratada nas malocas. A vacinação de crianças Yanomami seguia o calendário do Ministério da Saúde. Não havia casos de desnutrição.

O trabalho de Cláudio e Deise sempre foi um obstáculo ao garimpo na Terra Indígena Yanomami e gerou incômodos políticos. Por não concordarem com o domínio e a interferência de oligarquias políticas na saúde, eles optaram por romper os convênios da Urihi com o governo federal anos mais tarde. Acabaram vítimas da burocracia estatal, condenados a ressarcir o Estado por não terem comprovado o uso do dinheiro público nos convênios da Urihi. Nunca recorreram judicialmente – primeiro, por ingenuidade e por não acreditarem que os questionamentos do Tribunal de Contas da União, que consideravam despropositais, teriam consequências reais. Mais adiante, pela impossibilidade financeira de pagar advogados.

Agora, diante do persistente quadro de crise sanitária e humanitária na Terra Yanomami, o médico, reservado e desiludido, sentiu a necessidade de se mover mais uma vez. Nesta entrevista a SUMAÚMA, em que pediu para enviar as respostas por escrito, em decorrência de problemas de saúde, Cláudio critica o imobilismo e a omissão do governo Lula para impedir o genocídio Yanomami. “A ação do governo contra o garimpo foi mais propaganda do que um combate eficaz. E depois, baixada a poeira do escândalo internacional, o governo e as forças de segurança esqueceram o assunto.”

As 308 mortes dos Yanomami registradas entre janeiro e novembro de 2023 poderiam, segundo ele, ter sido evitadas. “Sim, é possível salvar os Yanomami. Mas o governo já desperdiçou um ano.” A seguir, os principais trechos da entrevista em que ele recorre à experiência como idealizador e gestor do atendimento de saúde mais bem-sucedido na Terra Indígena Yanomami para apontar os principais equívocos cometidos nas operações feitas pelo governo federal.

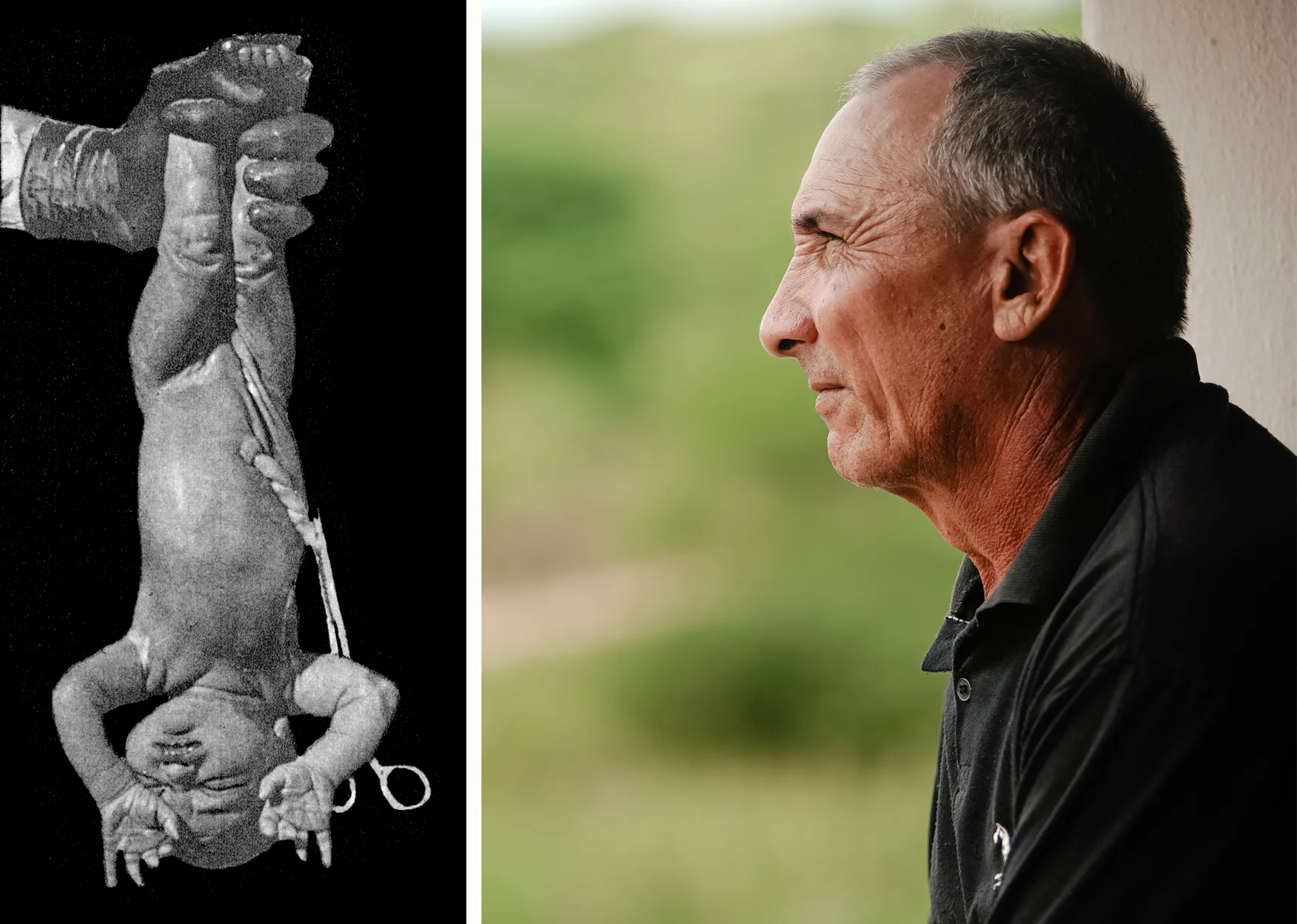

Na TI Yanomami, trabalho de médicos reduziu mortes a zero: Deise (à esq.), em 1993; e Cláudio, em 1998. Fotos: arquivo pessoal/autoria desconhecida/reprodução: Brenda Alcântara/SUMAÚMA

SUMAÚMA: No início de 2023, quando você e Deise contaram a SUMAÚMA a história da Urihi, ambos demonstravam um misto de esperança e temor pelo futuro dos Yanomami. Temiam que a força-tarefa montada pelo governo Lula não fosse capaz de resolver os inúmeros problemas de saúde pública na área. Um ano depois, o diagnóstico se confirmou. O que aconteceu, na sua avaliação?

Cláudio Esteves de Oliveira: A saúde dos Yanomami e dos Ye’kwana depende, basicamente, da solução de dois problemas: a presença do garimpo e a estruturação do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, em particular a contratação de recursos humanos de forma direta pelo Estado. Em fevereiro de 2023 acreditávamos que o governo eliminaria o garimpo na Terra Indígena Yanomami-Ye’kwana e manteria vigilância permanente. Tinha todos os recursos. A verdade é que nada disso aconteceu.

Expulsar o garimpo não é tarefa fácil, mas manter o garimpo funcionando na Terra Indígena também é difícil para os criminosos. É preciso ter um apoio logístico bastante complicado. Se foi possível acabar com o garimpo e manter a vigilância para reprimir novos focos na primeira grande onda de invasão de garimpeiros, no fim da década de 1980, hoje, contando com muito mais recursos financeiros e tecnológicos, nada justifica que o garimpo esteja ativo, em carga total, depois de um ano do governo Lula.

Em 2023 tínhamos algum otimismo em relação à resolução desses dois problemas. [Mas] a contratação de pessoal continua na gambiarra e o garimpo atuando com total liberdade. Por isso a tragédia humanitária continua.

Até novembro de 2023, 308 Yanomami morreram, em muitos casos por problemas de saúde e doenças tratáveis, como desnutrição, diarreia, malária e pneumonia. Mais da metade eram crianças. Onde esse governo está errando?

É preciso reconhecer o efeito extremamente negativo do garimpo, hoje associado ao crime organizado internacional, que impede, inclusive, que algumas regiões tenham assistência. Mas há também um problema estrutural, de longa data, que é a forma de contratação de recursos humanos. A [ONG] Urihi-Saúde Yanomami foi fundada [em 1999] e aceitou fazer convênio com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), a partir da experiência da CCPY (Comissão Pró-Yanomami), em escala menor, com a intenção de criar um modelo de assistência a ser transferido para o Estado. Para nossa decepção, houve, desde o início do primeiro governo Lula [2003-2006], o loteamento político da Coordenação Regional da Funasa de Roraima. Em seguida, a Funasa realizou a reforma da saúde indígena, que basicamente reduziu as conveniadas ao mero papel de terceirização na contratação de pessoal. Decidimos então, em 2004, não renovar o convênio, apesar da insistência da própria Funasa, em Brasília. À época, o Alexandre Padilha [médico sanitarista e atual ministro de Relações Institucionais] era o diretor do Departamento de Saúde indígena do órgão. O que veio depois, como se sabe, foi a corrupção generalizada e a paulatina degradação da assistência no Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami.

Além de manterem o sistema de convênios, os salários atuais são baixos e, portanto, nada atrativos para trabalhar nas condições do Distrito Sanitário Yanomami-Ye’kwana. Apesar de o distrito contar hoje com mais de 1 mil funcionários, entre não indígenas e agentes indígenas de saúde, não há efetividade na atuação desses profissionais de saúde [boletim do Centro de Operações de Emergências em Saúde (COE) – Yanomami, de novembro de 2023, informava que havia 1.850 funcionários atuando no território e na Casa de Saúde Indígena]. A formação específica dos técnicos de enfermagem e dos agentes indígenas de saúde, que são a base da assistência através da telemedicina, levando em conta a dispersão da população nesse grande território, praticamente não existe mais. Muitos dos não indígenas estão em licença médica e, dos que entram na área, poucos são os que vão às malocas. Ficam nos Polos-Base, com raras e heroicas exceções. Além disso, o Centro de Operações de Emergências em Saúde (COE) – Yanomami, do Ministério da Saúde, rejeita a expertise de organizações de saúde, como o Médicos Sem Fronteiras (MSF).

A Urihi combateu de maneira exemplar a epidemia de malária no território Yanomami. Hoje há cerca de 2 mil casos de malária por mês, índice superior ao do governo anterior. Como médico, você sempre alertou sobre o fato de que equipes temporárias, que não ficassem nas aldeias, não conseguiriam resolver o problema. Por que a assistência e a vigilância epidemiológica estão tão falhas?

Em grande parte pelo efeito nefasto do narcogarimpo, que, além de impedir a assistência em algumas regiões, forma enormes crateras no leito dos rios que servem à reprodução do mosquito transmissor da malária, o anofelino. Mas, mesmo nas áreas em que as equipes de saúde podem atuar, são poucas as malocas que têm assistência permanente. A chamada busca ativa de casos dentro das aldeias, de forma contínua, é essencial.

É possível erradicar a malária na Terra Indígena Yanomami? O que vocês fizeram na Urihi que poderia ser replicado agora?

Sobre a malária, não é o caso de isolar os pacientes. A estratégia principal [da Urihi] era a presença de um técnico de enfermagem ou agente indígena de saúde, com um microscopista, permanentemente em todas as malocas, para fazer o diagnóstico e tratamento de todos os casos. Fazíamos revezamento das equipes para as folgas. Isso com o apoio da telemedicina para os casos graves, não só os de malária, mas também de outras doenças.

O médico, a distância ou, eventualmente, in loco, quando possível, atendia esses casos graves, ou de maior complexidade, e decidia se o paciente poderia ser tratado em área ou se deveria ser removido. Era o que fazíamos na fase de hiperendemicidade (alta incidência da doença). Quando os casos de malária praticamente zeraram [em 2002], as equipes passaram a fazer visitas regulares programadas ou a atender a pedidos dos Indígenas para verificar in loco algum problema de saúde que tivesse surgido no intervalo das visitas.

Outro ponto principal sobre o atendimento dos Yanomami: havia um controle social permanente, não apenas nas reuniões do Conselho Distrital de Saúde. Quem não seguia o modelo de assistência à saúde, os funcionários que não iam para as aldeias, por exemplo, era denunciado pelos Yanomami-Ye’kwana e imediatamente demitido pela Urihi.

A Urihi atendia cerca de 11.250 Indígenas na época, em um território onde viviam aproximadamente 15 mil Yanomami. Claro que, agora, a população aumentou [supera 31 mil Yanomami].

Das mortes registradas em 2023 entre os Yanomami, mais da metade eram crianças. Fazer remoções é a melhor saída para os tratamentos? Que cuidados médicos especiais deveriam e devem ser dados a essas crianças desnutridas, que têm malária?

A remoção tem que ser feita em último caso. As remoções costumam ser da família inteira. E quando são prolongadas, a família perde o período do ano adequado para fazer a roça, e eles voltam para a área para passar fome de novo. O Médicos Sem Fronteiras quis ajudar com equipes em campo, fazendo a administração de sachês alimentares, que é um método muito eficaz. Mas o Centro de Operações de Emergências em Saúde (COE) – Yanomami rechaçou a ideia. Talvez agora haja uma oportunidade de tentar novamente uma parceria com o Médicos Sem Fronteiras para o tratamento, em área, dos casos de desnutrição infantil. Eles têm muitas experiências bem-sucedidas e usam esses sachês de uma preparação alimentar muito adequada para os casos de desnutrição moderada e grave. Nessas situações, o aparelho digestivo também está afetado, na sua capacidade de absorção. Não é qualquer alimento habitual que ajuda no tratamento.

Um detalhe importante: quem cuida da logística precisa ter sempre uma carga preparada para aproveitar os eventuais voos para remoção de casos graves. Conhecer a distribuição geográfica das pistas e os tempos de voo. Não é um bicho de sete cabeças. Quem está planejando a logística tem que pensar como se o dinheiro fosse sair do bolso dele. A logística tem que saber a quantidade de todo o suprimento, de cada Polo-Base, em tempo real, para aproveitar os voos imprevistos. A Deise cuidava de tudo isso, para a otimização do transporte.

Claro que é possível fazer tudo isso, e até melhor. Claro que é possível acabar com o garimpo, claro que é possível acabar com a malária. Claro que os Yanomami vão voltar às atividades de subsistência tradicionais, apesar de que alguns vão se perder nesse caminho. E hoje existe muito mais recurso para o Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami do que antes. Mas, primeiro, precisamos atravessar alguns desertos.

Este governo montou uma força-tarefa para combater as doenças e o garimpo na Terra Indígena e decretou emergência sanitária de importância nacional. Vocês e colegas da CCPY integram um grupo da velha guarda que conhece melhor do que ninguém o território Yanomami. Ninguém desse grupo foi chamado a conversar sobre a situação e dar opiniões de como ajudar a combater a tragédia na Terra Indígena?

Nunca. A arrogância é a mãe da ignorância. A dra. Deise Alves Francisco e eu tivemos o privilégio de ter o apoio da turma da CCPY, em especial da antropóloga Alcida Rita Ramos, do antropólogo Bruce Albert e do irmão da Igreja Católica Carlo Zacquini, um dos pioneiros no conhecimento sobre os Yanomami, ainda na década de 1960. Eles nos abriram as portas para o mundo dos Yanomami e dos Ye’kwana. Mas não somos só eu e a Deise. Depois, a Urihi formou uma equipe fantástica, na saúde e na educação. Houve muita experiência acumulada, de várias pessoas, que foi desprezada.

Ao relatar a história da Urihi, você e Deise afirmaram que interesses políticos destruíram um projeto exitoso de saúde pública no território Yanomami entre os anos 1999 e 2004. O loteamento político da Funasa, no primeiro mandato do governo Lula, estaria por trás disso. Você acha que tal situação se repete agora? Havia promessa do atual governo de extinguir a Funasa, mas, por pressão do Centrão, recuou.

Bom, o contexto é outro. Hoje existe a Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), no Ministério da Saúde. Essa era uma antiga reivindicação que nasceu em Roraima, justamente por percebermos a vulnerabilidade dos convênios desde o início [da atuação da Urihi]. A saúde indígena saiu das garras da Funasa e seu loteamento político, o que há de pior. Mas, depois de um ano, a Sesai não foi capaz de estruturar os Distritos Sanitários Indígenas e assumir a gestão de recursos humanos. Apesar do fiasco, continuo adepto da autogestão dos povos indígenas sempre que possível. Mas o quadro dirigente atual, tanto da Sesai, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e do Ministério dos Povos Indígenas, não está conseguindo alcançar bons resultados.

O que o médico Cláudio Esteves faria de diferente no trágico cenário atual? Que ideias e soluções poderiam auxiliar o governo a enfrentar esse quadro na TI Yanomami? Você estaria disposto a voltar e apontar algumas soluções? Por que esse tema o move e comove tanto, mesmo tendo sido tão perseguido e punido pelo Estado por anos?

Não é preciso reinventar a roda: tem que expulsar o garimpo e dar assistência permanente em todas as malocas. Sobre voltar à Terra Indígena, mesmo como voluntário (estou aposentado por invalidez), agora seria impossível, por razões de saúde e familiares. Mas quem quiser conversar comigo, estarei sempre à disposição. Minha relação afetiva é com os Yanomami e os Ye’kwana. O Estado e os governos não têm nada a ver com isso. Para a minha surpresa e da Deise, a destruição do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami e a perseguição à Urihi começaram no início do primeiro governo Lula. Vamos esperar que Lula 3 seja diferente. O primeiro ano não foi nada animador.

Falta conhecimento da realidade Yanomami a esse grupo de ação emergencial do governo, montado em 2023?

Sim, o despreparo é total. Mas não é só desconhecimento. Para piorar, a ação do governo contra o garimpo, no início de 2023, foi mais propaganda do que um combate eficaz. E depois, baixada a poeira do escândalo internacional, o governo e as forças de segurança esqueceram o assunto.

O governo Lula ficou a reboque das Forças Armadas nas operações na TI Yanomami? Isso seria um dos obstáculos?

Se ficou a reboque, foi um grave sinal de fraqueza. A covardia do governo é proporcional ao poder e à autonomia das Forças Armadas. As Forças Armadas têm um dever constitucional na Amazônia. E obedecem ao poder civil, no caso o Ministério da Defesa. Após aquele início bombástico de 2023, em que o governo disse que não pouparia esforços para retirar os garimpeiros e reverter a tragédia humanitária dos Yanomami, gastou uma montanha de dinheiro e o resultado foi pífio. Depois de algum tempo aguardando resultados concretos, as organizações indígenas Yanomami voltaram a fazer várias denúncias ao Ministério Público Federal sobre a presença e o aumento do garimpo e o caos sanitário. Isso ainda no primeiro semestre de 2023. Ministério dos Povos Indígenas, Funai e Secretaria Especial de Saúde Indígena também foram informados.

Em relação ao garimpo, deixar o espaço aéreo aberto é um erro, por sua experiência?

Sem dúvida. Mas tem que vigiar também a entrada por via fluvial.

Houve desperdício de dinheiro público e de recursos humanos? À frente da Urihi, vocês denunciaram desperdício de dinheiro público. Mas foram engolidos pela burocracia estatal.

A Urihi contava com cerca de 120 funcionários e 60 agentes indígenas de saúde, dos quais 44 eram também microscopistas para o diagnóstico da malária. Eles foram formados por nós e diplomados pela Funasa. Sim, há um desperdício [financeiro] escandaloso, isso nas duas vertentes, garimpo e saúde, já que nada foi resolvido. O último convênio da Urihi teve um gasto anual de pouco mais de 7,4 milhões de reais [orçamento de 2002/2004, não contabilizada a inflação]. Era para fazer absolutamente tudo, não apenas a contratação de recursos humanos, para 75% da população Yanomami e 100% dos Ye’kwana.

Em artigo a SUMAÚMA, o geógrafo Estêvão Senra, que atua há mais de dez anos naquele território, alertou sobre o fato de que “logística é um tema central na Terra Yanomami e deveria ter sido a espinha dorsal de um plano de reestruturação da presença do Estado nesse território”. Mas há relatos de um jogo de empurra no governo, entre Sesai e Funai, e omissão da Casa Civil. Ao ouvir esses relatos de especialistas e de Indígenas, qual sua avaliação?

O Ministério da Defesa é totalmente subserviente às Forças Armadas. Está lá com a missão de pacificar os militares. Isso é uma tolice. Pela Constituição, as Forças Armadas estão subordinadas à presidência da República. Não houve golpe militar. Não exercer esse poder plenamente é um erro político grave. E não acho possível a retirada do garimpo sem a participação das Forças Armadas. A Casa Civil foi omissa, claro. Ignorou todas as denúncias, assim como o Ministério Público. Funai, Sesai e Ministério dos Povos Indígenas parecem trabalhar de forma desarticulada e também omissa. Abaixo dos dirigentes, tem muita gente boa remando contra a maré. Mas nada anda.

Apesar de todos os erros e omissões, é possível resolver a situação no território? Como?

É só repetir o que já foi feito antes, para enfrentar a primeira onda gigantesca de garimpo, no fim dos anos 1980, e a decorrente tragédia sanitária daquela época. É possível salvar os Yanomami, mas o governo já desperdiçou um ano. Muitas mortes poderiam ser evitadas. Para esses, não há mais salvação.

Checagem: Plínio Lopes

Revisão ortográfica (português): Valquíria Della Pozza

Tradução para o espanhol: Julieta Sueldo Boedo

Tradução para o inglês: Sarah J. Johnson

Edição de fotografia: Lela Beltrão

Montagem de página e acabamento: Érica Saboya

Edição: Viviane Zandonadi (fluxo e estilo) e Talita Bedinelli (editora-chefa)

Direção: Eliane Brum

Cláudio e Deise deixaram a Amazônia em 2004, após perseguições políticas e discordâncias com os novos métodos de assistência à saúde. Foto: Brenda Alcântara/SUMAÚMA