O ponto de fervura marca o instante em que um líquido atinge um nível de pressão tão alto que suas moléculas se separam, transformando-se em vapor. É como se a substância, contida e calma, estivesse armazenando silenciosamente sua energia, até que não pudesse mais se conter e finalmente se libertasse, em uma explosão de movimento.

Curiosamente, as inovações tecnológicas também seguem esse padrão. Começam lentamente, alcançam um ponto de virada e, em seguida, crescem de forma explosiva.

De sultões árabes a líderes sindicais brasileiros, há amplo reconhecimento de que estamos no meio da transição energética global. Quem pensa que a substituição dos combustíveis fósseis por fontes renováveis será lenta está enganado.

Até 2015, nenhum setor da economia global possuía tecnologias maduras para a descarbonização. Desde então, a adoção do Acordo de Paris impulsionou uma mudança de expectativas. Como resultado, os agentes econômicos agora se sentem mais confiantes para advogar políticas e incentivos mais ambiciosos para a descarbonização.

Apenas nos últimos dois anos, China, União Europeia e Estados Unidos aprovaram pacotes significativos de investimento em tecnologias de baixo carbono. Isso não significa que essas economias estejam descarbonizadas – a China e os Estados Unidos, juntos, são responsáveis por quase metade das emissões globais. No entanto, ao convergirem para a meta de esverdear suas economias, esses países incentivam a competição tecnológica e comercial em níveis altíssimos.

Estamos “cozinhando” as tecnologias de baixo carbono que poderão transformar a vida em sociedade – e elas vêm ganhando espaço mais rapidamente do que conseguimos perceber.

Por outro lado, os setores de consumo final ainda têm muito a avançar. Não observamos mudança para zero emissão ao acender o fogão em uma cozinha brasileira, não é? Nem ao ligar o chuveiro e outros equipamentos domésticos. Quem vive na floresta ainda depende de diesel para subir e descer o rio de voadeira. Nos países “em desenvolvimento”, ainda dependemos de gás fóssil e nos transportes o petróleo continua sendo predominante.

O boom de investimentos em energia renovável conseguiu desacelerar o aumento das emissões de gases de efeito estufa na última década. No entanto, ainda não pôde desbancar o papel que os combustíveis fósseis desempenham em nossa vida cotidiana nem mudar o cenário global de emissões.

Por isso parece que estamos em um momento de pré-fervura: muitas mudanças estão prestes a acontecer, mas é preciso mais pressão.

O petróleo não vai sumir. E seu consumo não será extinto. Mas a Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês) projeta que a demanda máxima de combustíveis fósseis será atingida antes de 2030. A partir desse pico, espera-se um tombo tão rápido quanto, no sentido contrário, o crescimento projetado das energias renováveis. A despeito disso, a indústria ainda prefere reduzir emissões em vez de produzir menos.

“Ainda seremos os últimos homens de pé, e cada molécula de hidrocarboneto será extraída”, disse o ministro da Energia da Arábia Saudita, o príncipe Abdulaziz bin Salman, em uma reunião reservada.

O mundo estava em pandemia, o barril de petróleo valia pouco e a pressão por compromissos climáticos crescia. Mesmo assim, o magnata saudita via oportunidade nas encolhidas fronteiras de investimento em óleo e gás no cenário global.

Em 2023, durante entrevista à Bloomberg News, Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, produziu declaração semelhante, em contexto bem diferente: “Estamos prontos para ser o último produtor de petróleo do mundo” (aqui, a versão em português).

Essas falas ilustram a disputa em torno de quem será o last man standing, ou seja, quem produzirá o último barril de petróleo da história. Aguentará até o final quem prosperar diante do declínio a longo prazo da demanda.

O cenário é marcado por veteranos que controlam grande parte da produção e influenciam os preços, como Arábia Saudita, Estados Unidos e Rússia no petróleo e também Irã e Catar no gás, e emergentes que buscam expandir sua influência e participação, como o Brasil. E há o poder substancial de grandes empresas transnacionais, como ExxonMobil, Shell e BP.

Esses atores tentam manter a viabilidade e o lucro na exploração. É lugar-comum investir em tecnologias para tornar a produção mais eficiente e, assim, defender o seu petróleo como “verde”. Ou, então, propagandear o gás como energia limpa, porque menos intensiva em emissões que o carvão. A justificativa é que sempre haverá demanda marginal por petróleo no mundo, e esse petróleo tem de ser com baixa pegada de carbono e baixo custo.

Os árabes estão em posição natural de vantagem na corrida pelo último petroleiro a existir: têm acesso a vastas reservas e baixos custos de produção, e são capazes de continuar a produzir mesmo quando os preços do petróleo estão em queda. Começaram a discutir o futuro pós-petróleo na última década, mas nem por isso abandonaram os planos de explorar até a última molécula disponível. Eles vão travar uma luta feroz para segurar sua participação no mercado e não escondem que usam sua influência política para afetar regulamentos e acordos globais. Isso explica por que a COP-28 será em Dubai.

Os europeus questionam a participação e as proposições que vêm dos lobistas fósseis na diplomacia climática. Por outro lado, saíram comprando gás no continente africano após a invasão da Ucrânia, em contradição direta com a defesa que fazem da substituição dos combustíveis fósseis (phase-out).

Lula com Joe Biden e o primeiro ministro Narendra Modi, da Índia, no lançamento da Aliança Global de Biocombustíveis, no G20, em setembro: interesses dos países são distintos e todos se movem em coalizões políticas, cientes de que será preciso triplicar investimentos em energia limpa e aumentar eficiência energética. Foto: Evelyn Hockstein /AFP

Os americanos aumentaram sua influência no mercado global de energia através do fraturamento hidráulico, que substituiu parcialmente o carvão pelo gás “natural” na última década. No entanto, a revelação da alta pegada de metano levou à reclassificação como gás “fóssil” (na opinião pública). Hoje, os EUA apoiam metas de descarbonização, como a proposta de triplicar os investimentos em renováveis até o final desta década. Mas são o maior exportador de gás do mundo e estão por trás de mais de um terço da expansão de produção de hidrocarbonetos planejada.

Os chineses lideram a transição energética, investindo em toda a cadeia de energia renovável, da mina ao medidor. Não à toa, a China recebeu da revista britânica The Economist a alcunha de “eletro-Estado”, para designá-la como a maior potência de energia renovável hoje. Mas também é a maior consumidora de petróleo e gás do mundo e contesta compromissos de phase-out nas negociações climáticas. Em discurso recente em que delineou prioridades da China para a COP-28, o enviado especial do clima Xie Zhenhua evocou o princípio de estabelecer o novo antes de abolir o antigo, numa alusão a manter os fósseis, a despeito de concordar com a meta global de expansão das renováveis na próxima Conferência do Clima.

Os russos são os maiores exportadores mundiais de combustíveis fósseis. Nas negociações climáticas, eles são contrários a qualquer aceleração de renováveis e, claro, anti phase-out.

Os indianos têm interesse em seguir consumindo carvão. Talvez por isso tenham proposto na COP-27, no Egito, que fosse tomada uma decisão sobre a eliminação de todos os combustíveis fósseis: na visão da Índia, seria discriminatória uma medida restritiva apenas para o carvão. A proposta ganhou a adesão de mais de 80 países, mas não prosperou. Segundo fontes da imprensa, o Brasil foi um dos contrários.

Por fim, a postura do Brasil em projetos de petróleo e gás é agressiva. Estima-se que, até o final da década, o aumento da produção de petróleo e gás no país será de 60% e 110%, respectivamente. Hoje, estamos atrás apenas da Arábia Saudita e do Catar em milhões de barris de óleo obtidos onde há projetos de exploração aprovados – ou à espera de ser aprovados – em 2022 e 2023, segundo a Rystad Energy (empresa independente que faz pesquisas globais sobre energia). É interessante notar o otimismo brasileiro com relação a sermos tão ou mais competitivos que os árabes.

O Brasil tem presença em ambas as corridas: pela descarbonização e pela continuação da exploração de combustíveis fósseis. O lançamento do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) carimbou essa ambivalência: na lista de prioridades, é claro o domínio fóssil; no discurso do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP), está nascendo “um novo Brasil” em que ecologia e economia se unirão.

Não estamos sozinhos: em quase todo grande país detentor de reservas ou produtor fóssil, há um segmento poderoso que defende a tese de que seu petróleo e gás são verdes ou não causam as mudanças climáticas. A novidade é que, neste momento da história, há mais vento empurrando as coalizões pró-descarbonização do que nunca, tanto aqui quanto em outros países.

Não surpreende, portanto, que o movimento da sociedade civil por uma Amazônia Livre de Petróleo e Gás tenha explodido na Cúpula da Amazônia. Pode ter sido uma virada importante: a diplomacia brasileira nunca esteve sob tanta pressão popular para se posicionar sobre a substituição dos combustíveis fósseis.

É preciso atenção agora para os posicionamentos do presidente Lula até a próxima Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-28), em Dubai, em dezembro. Na Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro de 2023, Lula não tocou no assunto. Mas dificilmente poderá continuar em silêncio.

O tópico climático mais quente será a diferença marcante entre os planos governamentais para a produção de combustíveis fósseis e o que o planeta pode suportar. Em “climatês”, isso se chama “lacuna de produção”. Em 2030, estima-se que a produção de fósseis superará em 110% o teto de emissões do cenário de aquecimento de 1,5 grau Celsius e em 45% o de 2 graus Celsius. Até 2040, a superprodução atingirá 190% e 89%, respectivamente. Isso significa que, se não houver redução definitiva da produção de combustíveis fósseis, o planeta aquecerá mais do que o previsto nos cenários considerados seguros para a vida na Terra, com consequências catastróficas para todas as espécies.

Só haveria compatibilidade entre metas de exploração fóssil e metas de descarbonização se alguma tecnologia mágica fosse capaz de capturar todas as emissões produzidas pela queima do petróleo e do gás. A indústria quer inventá-la.

Não há nenhuma chance de dar certo no tempo que temos. Quanto mais tempo o último petroleiro demorar a cair, mais perdedores teremos pelo caminho.

Por isso a política climática internacional acumula enormes tensões. Tanto nos fóruns econômicos, como o G-20, quanto nas negociações da COP, fazer a transição energética avançar tem sido desafiador. Importa menos se um país está pegando carona com o outro, no sentido de quem está fazendo mais ou menos para levar a descarbonização rumo à zero emissão. Como apontam Michaël Aklin e Matto Mildenberger no artigo Prisoners of the Wrong Dilemma (Prisioneiros do Dilema Errado, em tradução livre), nenhum país é um monólito de interesse nacional – o ritmo da transição é moldado por conflitos entre coalizões, tanto dentro dos países quanto globalmente.

Essa dialética, como teorizada pelos pesquisadores Eduardo Viola e Matias Alejandro Franchini, não é apenas geopolítica, mas está no cerne dos países. Conforme os autores, o jogo de forças se dá entre reformistas, que veem a crise climática como uma crise civilizatória, e conservadores, que resistem às mudanças necessárias.

Assim, a geopolítica ainda não absorveu os avanços das coalizões reformistas que influenciam tecnologia, investimentos e opinião pública em relação às energias renováveis. Mas elas, as coalizões, não se dão por vencidas: na COP-28, elas buscarão avançar em decisões compatíveis com as análises da Agência Internacional de Energia que indicam que, para alcançar a emissão líquida zero até 2050 e cumprir a meta de 1,5 grau Celsius do Acordo de Paris, os países precisam triplicar seus investimentos em energia limpa [solar, eólica etc.] e dobrar a eficiência energética até 2030.

Com o Brasil prestes a assumir a presidência do G-20 e se preparando para receber a COP-30 em 2025, em Belém, na Amazônia, é imperativo reconhecer que investir em energias fósseis drena recursos das renováveis e vice-versa.

O governo brasileiro terá que enfrentar o debate sobre sua própria posição em relação aos combustíveis fósseis e também agir pela concertação global em torno desse tema nos próximos dois anos. Abrir espaço para que atores favoráveis à transição colaborem para alcançarmos o “ponto de fervura” nacional e global mais rapidamente será a chave.

Natalie Unterstell é presidente do Instituto Talanoa, que se dedica a políticas de mudanças do clima no Brasil. Tem mestrado em administração pública pela Universidade Harvard e graduação pela Fundação Getulio Vargas.

Checagem: Plínio Lopes

Revisão ortográfica (português): Elvira Gago

Tradução para o espanhol: Julieta Sueldo Boedo

Tradução para o inglês: Diane Whitty

Edição de fotografia: Lela Beltrão

Montagem da página: Érica Saboya

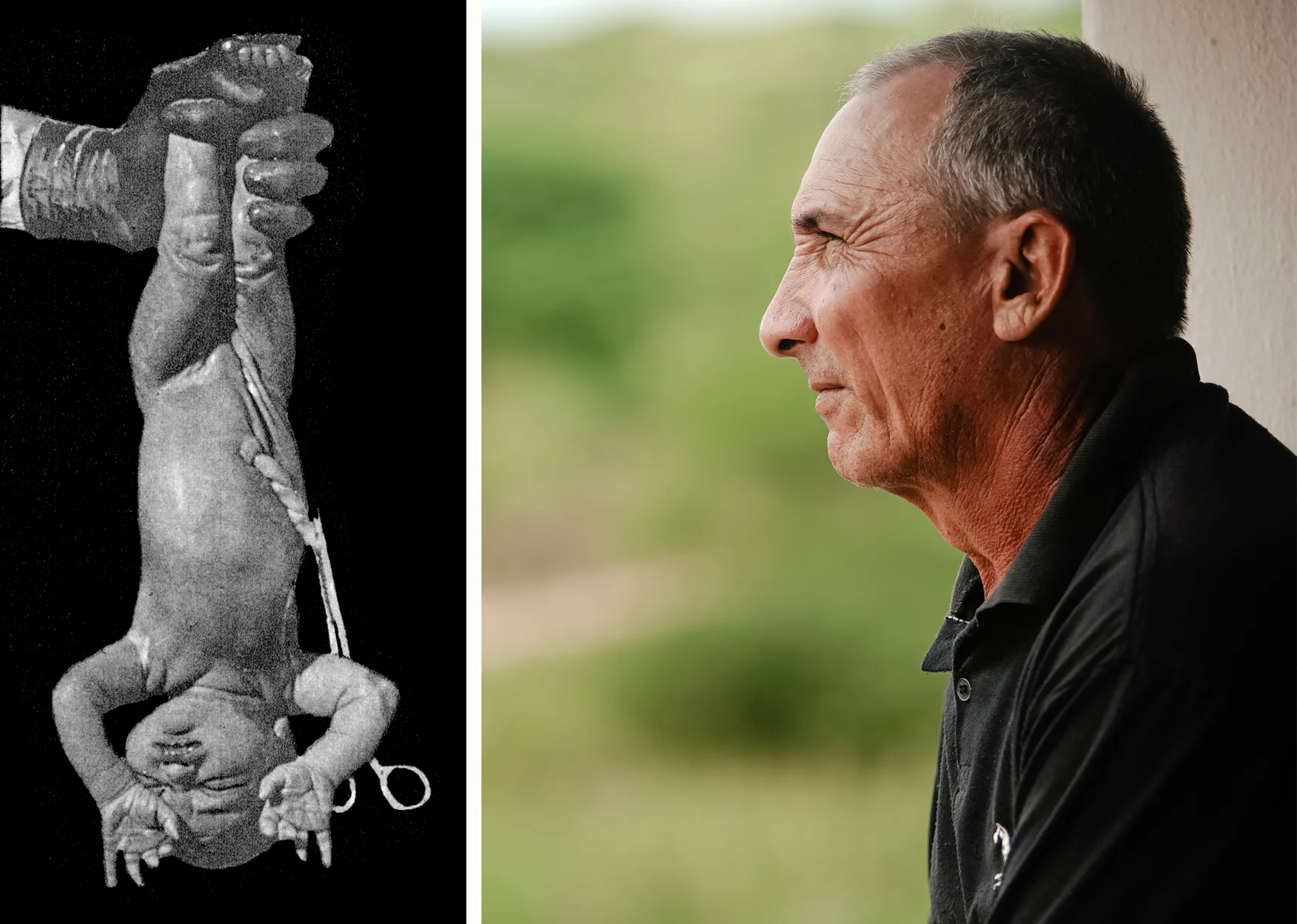

Durante a Cúpula da Amazônia, realizada em Belém, em agosto, movimentos sociais organizaram protestos sobre a emergência climática, em que uma das pautas era a crítica à exploração do petróleo na foz do Amazonas. Foto: João Paulo Guimarães / Greenpeace