Cuando Rosimar Santos de Oliveira, Indígena Baré de 45 años, murió a manos de tres Yanomami que también la violaron, había algo en común corriendo por la sangre de los cuatro: el alcohol. Al menos buena parte era un regalo del alcalde de Barcelos, una ciudad de poco menos de 19.000 habitantes en el margen derecho del Río Negro, en el estado de Amazonas. El alcalde Radson Rógerton dos Santos Alves, conocido como Radinho, afiliado al partido Unión Brasil, había prometido distribuir cerveza gratis a quienes fueran a su investidura y cumplió su promesa. Según la policía, Rosimar y sus asesinos estaban bebiendo hacía por lo menos ocho horas cuando ocurrió el feminicidio. En este crimen en el que Indígenas son la víctima y los autores, las circunstancias son una producción de los invasores de la Selva Amazónica. La sociedad que se considera “civilizada” proporcionó los elementos que llevaron a la “barbarie”.

Rosimar pasó parte de la tarde y la noche del 1 de enero de 2025 bebiendo en la ceremonia de investidura de Radinho. La vieron allí desde las cinco de la tarde; en ese momento sus verdugos también ya estaban en el mismo lugar, dirían después algunos testigos. La familia de la etnia Baré había votado por él, pero la promesa de bebidas gratis fue lo que hizo que el evento, habitualmente mero protocolo, se convirtiera en un programa “imperdible”. El Piabódromo, el edificio público más grande de Barcelos, se llenó de gente. Se trata de un anfiteatro con piso y tribunas de cemento en forma de herradura y capacidad para 5.000 personas, construido para albergar la Fiesta del Pez Ornamental. Este evento, el principal de la ciudad, es una competencia de música y baile entre dos equipos, el del Pez Disco y el del Tetra Neón, pequeños peces de la zona, similar a la que disputan los bueyes Caprichoso y Garantido en el Festival de Parintins, la mayor fiesta popular amazónica, realizada anualmente en un estadio de Manaos. El alcalde se negó a decir cuánta bebida había servido y quién pagó la cuenta.

La advertencia en la Funai (izquierda) no valió para el alcalde: para llenar el Piabódromo (centro) en su investidura, Radinho (derecha) distribuyó cerveza gratis

Ya comenzaba la madrugada del 2 de enero cuando Rosimar, embriagada, se acercó a un joven Yanomami igualmente alcoholizado. Atraídos, se alejaron para estar solos. Salieron del Piabódromo y caminaron poco más de una cuadra hasta un edificio oscuro y abandonado de una sola planta donde durante años funcionó una compañía telefónica. Pero los habían seguido.

Los perseguidores eran otros tres Yanomami. Muy embriagados querían tener sexo con Rosimar. Cuando ella se negó, Klesio Aprueteri Yanomami, de 25 años, Sirrico Aprueteri Yanomami, de 19 años, y O., de 17 años, la inmovilizaron, la golpearon, la violaron, la hirieron con cuchillos y la mataron por estrangulamiento. Parte del crimen quedó registrado con la cámara de un teléfono celular. Rosimar está desnuda e inconsciente, puede que ya estuviera muerta. Uno de sus verdugos manipula violentamente el cuerpo de la Indígena, que yace inerte sobre el césped, antes de penetrarla. Según la policía, el video —que horas después circulaba entre los habitantes de la ciudad y de aldeas Yanomami a cientos de kilómetros de distancia— no había sido producido para festejar el crimen, sino para denunciarlo. El Yanomami que lo grabó habría dicho, en su idioma, que los asesinos no quedarían impunes, antes de enfocar el rostro de uno de ellos. También se escuchó a uno de los criminales que decía, en el idioma Yanomam: “¡Métela! ¡Métela!”

Casi una semana después, cuando SUMAÚMA estuvo en el lugar, todavía se podía ver la sangre seca de Rosimar en la entrada del edificio de la compañía telefónica. A pocos metros, se veía un montón de guantes de goma usados y una caja vacía de mascarillas quirúrgicas que los peritos de la Policía Técnico-Científica de Amazonas por lo visto ni se habían molestado en llevarse después de terminar su trabajo.

Memoria de sangre: en el edificio abandonado por la compañía telefónica se ve el rastro de la violencia que se llevó la vida de Rosimar

El gobierno federal envió allí un equipo de la Fuerza Nacional, por temor a que se produjeran conflictos entre los dos pueblos Indígenas, los Baré y los Yanomami. En la ciudad se generó un clamor por castigo y, en los casos más extremos, venganza contra los criminales. Uno de los sospechosos, detenido unos días después, fue trasladado a Manaos para evitar un intento de linchamiento. No hubo noticias, sin embargo, de ninguna reflexión sobre lo que llevó a la tragedia. En la sociedad “civilizada”, se considera este crimen como una obra exclusiva de sus autores.

Sin embargo, esto es solo una parte de la verdad. Hay otras.

Los napëpë quieren plata

Barcelos tiene 18.834 habitantes, según el Censo de 2022 del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, entre los cuales, tres de cada cuatro se declaran Indígenas. La mayoría son Baré, una etnia que entabló sus primeros contactos con los no Indígenas a principios del siglo XVIII, pero en la fiesta del alcalde Radinho también había muchos Yanomami, obligados a ir a la ciudad para cobrar los planes sociales, como el Bolsa Familia, y después hacer compras.

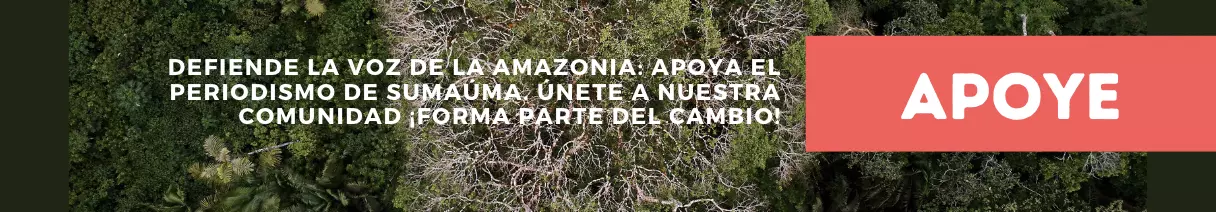

Fundada en 1728 por misioneros católicos, Barcelos fue, por cierto tiempo, durante el período colonial, la capital del estado de Amazonas. También es la sede del segundo municipio más grande de Brasil, que se extiende desde el Río Negro, al sur, hasta la frontera con Venezuela, al norte. La forma más fácil de llegar es a través del Río Negro: desde Manaos el viaje en barco expreso dura 12 horas o casi el doble en los más lentos. Lo más rápido es un vuelo de poco más de una hora, desde la capital, en pequeños aviones fletados, los preferidos de los pescadores deportivos. Procedentes de diversas partes del país, usan la ciudad como punto de partida para viajes río arriba durante la temporada de pesca, que va de septiembre a abril, y tiene mucho movimiento especialmente en sus primeros tres meses.

INFOGRAFÍA: Ariel Tonglet/SUMAÚMA

Quienes llegan por el Río Negro pueden ver desde lejos la iglesia Matriz Nossa Senhora da Conceição. Construida en el siglo XVIII, tiene el techo adornado con una pintura de Cristo crucificado en la selva tropical. A su alrededor se congrega la mayor parte del comercio local, pequeñas tiendas que venden ropa falsificada de marcas internacionales, conservadoras de poliestireno, harina de Yuca, Frijoles, cajas de gaseosas, cerveza, bebidas destiladas, snacks ricos en sodio y grasas saturadas, galletas rellenas y todo tipo de alimentos ultraprocesados, así como una variedad de baratijas. Rodeada de la exuberancia de la Selva Amazónica, Barcelos es pobre: el PIB per cápita —la división de todo lo que se produce en la ciudad en un año por el número de habitantes— es de poco más de unos 1.400 dólares, más de cinco veces menos que el promedio nacional. No solo es una de las cifras más bajas de Brasil, sino también de Amazonas, ocupa el 57º lugar entre los 62 municipios del estado.

La pobreza está impresa en las construcciones. Incluso en el centro se ven varias casas con la pintura gastada, las paredes cubiertas de humedad, los techos metálicos oxidados. Las residencias más grandes y mejor conservadas son todo menos lujosas; aun así, están rodeadas de rejas o de muros revestidos de porcelanato. Las calles asfaltadas están llenas de baches. El principal medio de transporte son las motos de baja cilindrada, también usadas como taxis e incluso como vehículos de carga, con baúles improvisados y que comparten la estrecha calle principal, que corre paralela al Río Negro, con pocos autos, bicicletas, peatones, perros y buitres.

Una semana después del crimen hablamos con la propietaria de una casa comercial del centro sobre el feminicidio de Rosimar. En ese momento, en la ciudad hay pocos Yanomami circulando, algo que la deja preocupada. “Solo el ejército y la municipalidad no dan abasto con esto”, justifica. Se refiere a los aproximadamente 600 militares del 3º Batallón de Infantería de Selva, que viven entre el cuartel y la villa amurallada y vigilada de oficiales, y a los funcionarios de la municipalidad.

El comercio de Barcelos espera ansiosamente la llegada de la plata de los beneficios y programas sociales del gobierno, en particular del Bolsa Familia. En diciembre de 2024, este subsidio puso 2,74 millones de reales [cerca de 500.00 dólares] en manos de 3.472 familias del municipio, de las cuales 2.246 son Indígenas. Y 506 son familias Yanomami, que no viven allí pero van de a cientos, cada mes, para cobrar el plan social. En enero de 2025, según el Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Lucha contra el Hambre, el Bolsa Familia puso unos 93.000 dólares en manos de los Yanomami en Barcelos.

El centro de Barcelos visto desde la iglesia matriz: la pobreza de la ciudad está impresa en la degradación de las paredes y el oxidado de los tejados de chapa

Lo que debería ser una solución se convirtió en una fuente de nuevos problemas. Ni el gobierno federal ni el del estado, ni tampoco la municipalidad se molestaron en preparar ningún tipo de estructura para recibir y orientar a los Yanomami. Se replicó la política de beneficios para la población Indígena sin ningún respeto por su modo de vida totalmente distinto, sin intimidad con el mundo urbano y las burocracias bancarias. Muchos Yanomami ni siquiera hablan portugués y la mayoría tiene poco conocimiento de la ciudad y la forma como se manejan los no Indígenas. Abandonados a su suerte, se convierten en blancos fáciles para la codicia y las trampas de los napëpë, término que, en el idioma Yanomam, originalmente significa enemigo, pero que hoy se usa para referirse a los hombres blancos.

‘Ya no me gustaban los indios’

Siempre que llegaba de la tierra que cultivaba con su pareja, Rosimar seguía una rutina. Se bañaba y se iba a visitar a su madre, Idaíde Bernardo Paixão. Siempre que podía, llevaba consigo goma de Yuca para prepararle una papilla. A sus 100 años, doña Idaíde ve y oye mal, pero intuye que algo malo ha sucedido.

“Mamá la llama todos los días. Le mentimos, le decimos que todavía no ha llegado del campo. ¿Cómo vamos a contarle lo que pasó?”, se desahoga Zuleide Paiva dos Santos, 45 años, hermana de Rosimar. Doña Idaíde crió siete hijas. Una de ellas no salió de su vientre: Rosimar, a quien se la dio a los 7 meses su madre biológica, una mujer indígena Baré. Eso nunca significó ninguna diferencia para ninguna de las dos.

Centenaria, Idaíde Bernardo Paixão, su madre, todavía no sabe lo que le pasó a Rosimar: ¿cómo contarle lo que sucedió?, pregunta una de sus hijas

Zuleide habla con nosotros en el porche de su casa, en una comunidad pobre alejada del centro de Barcelos llamada Mariuá. El porche, abierto pero sofocado por el calor de la mañana, tiene paredes de ladrillo. A través de la ventana que da al salón, vemos una pegatina de campaña de Radinho, en ese entonces candidato a la alcaldía.

Zuleide tiene puesta una camiseta con la figura de una gigantesca botella verde de cerveza cubierta de hielo. Manda a una de sus hijas a buscar a Alberto Viana França. Delgado, con la boca estirada en lo que parece una sonrisa melancólica que se ha hecho permanente, tiene 54 años y conoció a Rosimar hace casi 20. El 27 de diciembre, lo tiene en la punta de la lengua, fue cuando se casaron. Rosimar era bonita: tenía la cara más redondeada, como es común entre los Baré. Su pelo negro, con raya en medio, le caía por la cabeza. La foto 3×4, la única de ella que la familia encontró, sugiere una mujer coqueta, con cejas cuidadosamente delineadas.

“Nos vimos y listo”, explica Alberto recordando su primer encuentro. “Nunca nos dejamos, ni un solo día. Nada de peleas ni esas cosas”. Está abatido. Cuenta que apenas come desde que se enteró del crimen. Tuvo que ir al hospital para tomar suero y evitar la deshidratación. El día anterior había empezado a mejorar un poco, logró tragarse un vaso de jugo de caña de azúcar. “La extraño mucho”.

Alberto insiste en mostrarnos la casa donde vivían Rosimar y él con sus siete hijos. Situada en la parte trasera de la casa de Zuleide, se vislumbra nada más cruzar dos áreas de matorrales altos que se han apoderado de lo que la municipalidad denomina calles. Es una residencia amplia, con parte de las paredes de albañilería y parte de madera, en la que la extrema sencillez contrasta con el cuidado en los detalles. La cocina también tiene suelo de barro y una plataforma de madera proporciona una base algo más sólida para la cocina a gas. En la pared de madera, las ollas cuelgan de clavos, escrupulosamente organizadas según su tamaño: las más grandes están arriba y las más pequeñas abajo. En el cuarto de la pareja, también con suelo de tierra dura y húmeda, la cama de resortes está contra la pared y protegida por una manta lila de flores. Alberto se sienta allí para ser fotografiado. Aparecen dos de las hijas pequeñas de la pareja, la menor de 5 años y la mayor de 17. Cada una lleva en la mano un gatito de apenas unos días de vida. Bellas y sonrientes, todavía no logran comprender la brutal violencia que les arrebató a su madre.

Alberto, el viudo, en la cama que compartía con Rosimar, y una de sus siete hijas: muy niña para entender la brutalidad

Cerca de allí, Alberto y Rosimar cultivaban juntos un pedazo de tierra. “Yuca, Piña, Plátano, Ñame, Papa, Caña de Azúcar. La Yuca ya la estamos cosechando. Y justo ahora que ella ya no está”, se lamenta. Dice que no olvidará, mientras viva, el día que se dio cuenta de que su compañera había desaparecido, la mañana del 2 de enero. En un primer momento no se preocupó: pensó que podía estar en casa de su padre, Milton Cordovil França, que vive más cerca del Piabódromo. No estaba allí. Entonces lo sobrecogió la preocupación. Alberto llamó a un hermano que tiene moto y los dos recorrieron la ciudad buscándola a Rosimar. Incluso pasaron un par de veces por el edificio abandonado de la compañía telefónica sin imaginarse que su cuerpo estaba allí. “Entonces supe que habían encontrado a una mujer muerta. Dije: es ella. Yo no vi el cuerpo, pero papá sí. Estaba todo roto, cortado con cuchillo”.

A Alberto el recuerdo le despierta la rabia. “Quisiera que usted hubiera visto cuántos Yanomami había aquí [la noche del crimen]. Y la cantidad de drogas y cachaza que estaban consumiendo. Ya no me gustaban los indios, ahora no quiero a ninguno”, suelta. Milton, su padre, es Indígena Baré, como Rosimar. Zuleide, su hermana, contemporiza: “No estamos enojados con todos los Yanomami. A estos [los sospechosos de feminicidio] nadie los conocía. Porque la gente aquí de Barcelos [refiriéndose a los que vienen habitualmente a la ciudad], esos nunca le han hecho daño a nadie”.

El banco que flota pero no tiene dinero

El Chico Mendes es un inmenso barco de tres pisos pintado de blanco y tonos claros y oscuros de azul, con el logotipo del banco estatal Caixa Econômica Federal en un lugar destacado. Es una sucursal bancaria flotante. Imposible no notarlo cuando atraca en Barcelos. Es una visita muy esperada: la ciudad solo tiene dos sucursales bancarias, una del Banco do Brasil y otra del Bradesco. Para quienes necesitan usar el banco Caixa, como los ciudadanos que cobran el Bolsa Familia, la llegada periódica de la Agencia Chico Mendes, nombre oficial de la embarcación, es un acontecimiento.

El Chico Mendes, sucursal flotante del banco Caixa que va periódicamente a Barcelos: los Yanomami no creen que no transporta dinero. Imagen: Caixa/divulgación

La noticia de que la Caixa está a punto de atracar se difunde a través de grupos de mensajes y llega a las aldeas. Los Yanomami que viven en los canales de los Ríos Demini, Padauiri, Marari, Aracá y Preto se amontonan en pequeños barcos a motor y, en viajes que pueden durar más de una semana río abajo (el viaje de regreso, remontando el río, tarda más todavía), se dirigen a Barcelos para cobrar sus beneficios y hacer sus compras.

El subsidio Bolsa Familia se empezó a pagar a los Indígenas a principios de la década pasada, pero los Yanomami, una etnia cuyo contacto más frecuente con el mundo blanco empezó entre las décadas de 1940 y 1960, nunca recibieron ningún tipo de educación para lidiar con el dinero y la codicia. Los Indígenas no están obligados a retirar el dinero del plan todos los meses; pueden dejar que el beneficio se acumule en el banco hasta por seis meses. Pero pocos Yanomami lo saben.

En la sucursal del Chico Mendes se pueden hacer trámites como registrarse en el Bolsa Família, resolver cuestiones burocráticas, desbloquear las tarjetas usadas para cobrar el beneficio, menos hacer retiros de efectivo: por seguridad, los barcos no llevan dinero. Se les advierte a los Yanomami sobre esto, pero muchos simplemente no creen que el banco flotante no pueda pagarles. La alternativa para cobrar los beneficios es la única sucursal de la lotería de la ciudad, que, como no es un banco, tampoco dispone de grandes sumas de dinero en efectivo. Hay que esperar a que alguien se presente para hacer una apuesta o pagar una cuenta para que haya efectivo disponible para abonar los beneficios. En la puerta, familias Yanomami esperan en colas que pueden durar días, bajo el sol y la lluvia.

Cuando el Chico Mendes atracó en Barcelos en agosto de 2024, había 2.000 Yanomami allí, según una funcionaria de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), que habló bajo condición de no ser identificada. (El barco volvió a la ciudad entre el 13 y el 15 de enero de este año, pero, por el miedo que sienten tras el feminicidio de Rosimar, esta vez eran pocos los Yanomami esperándolo.) Y cuantos más de ellos estén en la ciudad al mismo tiempo, más fácil será la vida de los napëpë que se dedican a engañarlos y a aprovecharse de su dinero.

La familia de Minôrio (a la derecha, sin camiseta) preparándose para hacer las compras: los fondos del Bolsa Familia de los Yanomami inyectan más de medio millón de reales al mes en el comercio de Barcelos

“Los Yanomami empezaron a tener su independencia económica con los beneficios, pero es una población que ha tenido un acceso muy incipiente a los programas educativos, que tiene una falta total de conocimientos matemáticos básicos”, afirma Marcelo Moura, que tiene una maestría y es doctorando en antropología social en el Museo Nacional, institución vinculada a la Universidad Federal de Río de Janeiro. “Durante todo el proceso cumplirán obligaciones como, por ejemplo, el acceso al registro civil, sin entender nada de lo que están haciendo, accederán al dinero sin entender mucho de dónde viene ni por qué se distribuye”, dice Moura, que a lo largo de cinco años vivió 20 meses en comunidades Yanomami a lo largo del río Demini para sus investigaciones en el campo de la antropología.

Con la ciudad repleta, como el pasado mes de agosto, es habitual ver a los Yanomami, casi siempre hombres, borrachos en la calle. El alcohol no es, en sí mismo, una novedad introducida por el hombre blanco en la vida de los Indígenas, pero las bebidas destiladas, mucho más potentes, sí lo son, al igual que la oferta infinita de bebidas en bares y mercados. En un texto publicado en una colección de la Fundación Oswaldo Cruz, Fiocruz, titulado “Abuso de alcohol entre los pueblos indígenas de Brasil: una evaluación comparativa” [publicación disponible en portugués], la antropóloga estadounidense Esther Jean Langdon recuerda que los pueblos originarios de América siempre prepararon bebidas fermentadas para consumir en rituales tradicionales e incluso en fiestas donde el objetivo era divertirse con la borrachera. Pero eso ha cambiado.

“Antes de la dominación de las sociedades Indígenas por la civilización de origen europeo, el uso de bebidas fermentadas tradicionales estaba marcado por el control y los límites socioculturales, lo que ya no sucede en la mayoría de los pueblos Indígenas sudamericanos”, escribe la antropóloga, que dedicó su vida a investigar temas como la cosmología chamánica de los Indígenas, su relación con el Estado y con las políticas de salud. Citando a los Bororo, una etnia que tradicionalmente ocupaba un territorio que se extendía entre el oeste de Bolivia y el sur de lo que hoy es el estado de Goiás, Langdon recuerda que “solían preparar la chicha [una bebida fermentada a base de Maíz, Yuca o frutas] para ponerse alegres. El comportamiento de quienes beben cachaza [aguardiente de caña de azúcar] hoy, por el contrario, se caracteriza por la agresión y la violencia física”. Y más adelante: “Si históricamente el uso de bebidas alcohólicas contribuyó positivamente a los pueblos Indígenas, hoy su consumo se desvía del estilo tradicional. Los indios (sic) están bebiendo otras sustancias y a menudo lo hacen en nuevos contextos sociales. Estos cambios traen consecuencias muy negativas para las comunidades, en forma de violencia general y familiar, desnutrición, daños a la salud de los niños —en casos de síndrome de alcoholismo fetal—, accidentes en las carreteras, etc.”.

En el puesto de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) en Barcelos, un cartel en la entrada recuerda que, según la ley de 1973 aún vigente y conocida como Estatuto del Indio, es un delito punible con prisión “propiciar, por cualquier medio, la adquisición, el uso y la distribución de bebidas alcohólicas” entre los pueblos originarios. Una advertencia ignorada incluso por el alcalde de la ciudad. “Ofrecer bebidas es una estrategia de cooptación, de vulnerabilización [de los Indígenas]”, lamenta Moura. “Escuchamos mucho que los Yanomami lo van a votar [a cierto candidato] porque organiza fiestas, les da bebidas, les da cosas [a ellos]”.

Embriagados, los Yanomami llegan incluso a pelearse entre ellos en la calle. No es infrecuente que resulten heridos. También se convierten en presa fácil para narcotraficantes de drogas como el crack y la cocaína, que se encuentran fácilmente en Barcelos. Seducidos por las drogas de la ciudad, pero lejos de ellas en las aldeas, buscan la embriaguez en lo que encuentran. Según miembros de una asociación Indígena de la ciudad, en la aldea Castanha do Marari, donde vivían, los sospechosos de violar y matar a Rosimar se entorpecían con la gasolina usada para alimentar los motores de los barcos.

En el modo Yanomami de hacer la guerra, jamás se mata a las mujeres. La barbarie contra Rosimar no es propia de la cultura de esta etnia. Tampoco la embriaguez extrema ni las cosas de la ciudad.

Indígena Yanomami en un campamento en la isla de Praia Grande, en Barcelos: poco a gusto en la ciudad, prefieren mantener cierta distancia de los ‘napëpë’

‘¿El sexo oral es de verdad?’

La internet todavía es una novedad para los Yanomami. Las primeras antenas de Starlink, empresa del multimillonario de extrema derecha Elon Musk, ahora también supersecretario del gobierno de Donald Trump, proporcionan conexión satelital de alta velocidad y probablemente ingresaron al territorio con los mineros clandestinos. Desde al menos 2023, organizaciones no gubernamentales las instalan cerca de puestos de salud en la Tierra Indígena Yanomami para garantizar que los líderes puedan informar sobre emergencias de salud e invasiones al territorio. Estas ONG se encargan de bloquear el acceso a páginas de pornografía y juegos. De poco sirve.

En las aldeas Yanomami, los celulares y los parlantes portátiles y potentes se han convertido en artículos de primera necesidad. En Barcelos, SUMAÚMA recogió relatos sobre la fascinación que ejerce la novedad. La internet y la electricidad encabezan la lista de solicitudes que se le hacen a organizaciones y agentes gubernamentales. Los Indígenas que hacen algún trabajo en las minas clandestinas prefieren que se les pague con celulares o tablets que en dinero. Algo que se ve en las calles de la ciudad: en cada grupo de Yanomami con el que nos cruzábamos, alguno tenía la cara enterrada en un celular. Los aparatos también son uno de los artículos más buscados por los Indígenas en el comercio local. “Los compran y mucho, amigo”, dice la vendedora de una tienda de la ciudad. En las épocas de gran afluencia de Yanomami, faltan productos para satisfacer la demanda.

Kwai, una red social china para compartir videos cortos que patrocina la edición brasileña de Gran Hermano y usa el lema “Aquí Todos Brillan”, es muy popular entre los Yanomami. Con una moderación precaria, esta red está siendo investigada bajo sospecha de patrocinar la difusión de mentiras sobre vacunas y elecciones y está infestada de contenido sexual, incluso involucrando a niños, niñas y adolescentes. Basta con realizar una búsqueda en internet y aparecen perfiles con nombres como “solo para adultos” o “chicas calientes Kwai”. La exposición a la pornografía cambia la forma como los Yanomami se relacionan con el sexo. Un empleado de una ONG, que pidió no ser identificado, cuenta que ya se le acercaron jóvenes Yanomami y le mostraron un video de una mujer haciéndole sexo oral a su pareja. «Quieren saber si eso es de verdad, porque es algo que no existe en su cultura».

En el centro de Barcelos una mujer Yanomami se entretiene con el teléfono celular: el aparato se convirtió en un artículo de primera necesidad en las aldeas

Arquitecto y antropólogo, Daniel Jabra trabaja en la Red Pro-Yanomami y Ye’kwana en Santa Isabel do Rio Negro, ciudad cercana a Barcelos, y conoce el problema. “Los jóvenes adultos Yanomami de hoy no participaron en un proceso de escolarización y educación politizada dentro de la propia perspectiva Yanomami”, afirma. “Desde 2015 empezamos a ver la desestructuración de los proyectos de las escuelas Indígenas. Sirven como un microcosmos del mundo blanco, que concientiza sobre los males de nuestro mundo, pero muchos llegaron a jóvenes sin haber tenido esta oportunidad”.

La circulación de contenido entre los Indígenas ni siquiera depende de la existencia de internet. Aplicaciones como Share It permiten intercambiar videos directamente entre los dispositivos. “Cualquiera que va a la ciudad o a algún lugar con internet regresa cargado con las últimas novedades y rápidamente los videos están circulando en los celulares de toda la comunidad. Todo llega a una velocidad espantosa”, dice el empleado de la ONG. El problema se ha vuelto lo suficientemente grave como para convertirse en agenda de eventos de organizaciones Yanomami. En agosto pasado, un encuentro de jóvenes Yanomami de Rio Marauiá, apoyada por la asociación Hutukara Associação Yanomami, del chamán Davi Kopenawa y la Funai, puso “el uso excesivo de celulares y juegos” y “el uso y la circulación de pornografía” en la lista de “problemas actuales en las comunidades en relación con los jóvenes”, junto con el “consumo de drogas y bebidas alcohólicas” y el “consumo excesivo de alimentos industrializados”. Nada de esto es de la cultura tradicional de los Yanomami. Es algo de napëpë.

‘Lo peor de nuestro mundo’

Su importancia para la economía local no se refleja en los espacios que Barcelos reserva para los Yanomami. Es común encontrarlos acampados en playas a orillas del Río Negro o en terrenos alejados, en los suburbios. La ciudad ya es pobre y precaria para la gran mayoría de sus habitantes. Aun así, reserva lo peor para los visitantes Indígenas cuyo dinero hace todo lo posible para quitarles.

Niño en un campamento Yanomami en la isla de Praia Grande, en Barcelos: la ciudad les reserva a los Indígenas lo peor que tiene

“Cuando fui a vivir con los Yanomami, me recibieron muy bien. Y siempre pienso en cómo los recibimos en nuestro mundo”, reflexiona Marcelo Moura. “Ni siquiera pueden acceder al consumo con plena dignidad. Solo les ofrecemos lo peor de nuestro mundo: alimentos de baja calidad, drogas, alcohol, prostitución”.

Es como si los dos mundos, el de los Yanomami y el de los napëpë, se tocaran solo en sus márgenes. En su caso, el “margen más alejado de los estándares de vida y organización de la sociedad, con los Indígenas vulnerables porque no tienen su protección social, encontrándose al margen de nuestro mundo, durmiendo en las calles, en lugares insalubres, sin saber cómo acceder a la ciudadanía, sin explicación en su lengua de qué son los programas sociales”, analiza el antropólogo. “Y así entonces van a decir que en la ciudad solo hay ladrones, solo hay bebidas, porque es lo único que ven”.

En Barcelos es fácil reconocer —incluso desde lejos— a los Yanomami. Delgados y menudos, caminan en grupos grandes. Es común que familias enteras viajen juntas para cobrar el beneficio y hacer sus compras. Minôrio Yanomami llevó a su esposa y sus dos hijos, así como a otros de los suyos, a un viaje de cuatro días bajando por el Río Demini. El primer día que los vimos, en la zona comercial de la ciudad, se mostró desconfiado, nos entendió mal, habló portugués con dificultad.

Un día después, volvimos a encontrarnos a Minôrio y su familia. Esta vez, en una isla frente a Barcelos conocida como Praia Grande, que suele llenarse de vecinos y algunos turistas los fines de semana. Los Yanomami no se quedan en la playa principal, sino en un pequeño claro a orillas del Río Negro, separado por una extensión de unas pocas decenas de metros de la densa vegetación. Es una pequeña franja de arena con estacas de madera clavadas sobre las que los Indígenas cuelgan sus hamacas. Se ven botellas PET vacías de gaseosa, paquetes de snacks, galletas rellenas y fideos instantáneos esparcidos por el suelo. (En otro campamento, en una isla vecina, también había una pila de latas de cerveza vacías).

Lo peor del mundo de los blancos: en la basura de un campamento Yanomami, en Barcelos, latas de cerveza, botellas de gaseosas y embalajes de snacks

La presencia de agentes de salud que trabajan con los Yanomami hace que Minôrio se sienta más cómodo para hablar. “Quedarse aquí es más seguro. La ciudad es peligrosa”, dice, citando el miedo que tienen de que los agredan los habitantes después del crimen. «Si no tuviera que venir, no vendría». Minôrio cuenta que ya tuvo que esperar 15 días hasta que la lotería de Barcelos finalmente tuviera efectivo para pagarle el beneficio.

La precariedad les conviene a quienes quieren engañar a los Yanomami: SUMAÚMA escuchó relatos de comerciantes y personas que, diciendo que quieren ayudar a los Indígenas, les entregan productos sin cobrarles a cambio de retenerles su tarjetas de beneficios con las contraseñas. Una funcionaria de la Funai llegó a recibir, por equivocación, un mensaje de audio en el que una mujer de Barcelos admite haber retenido al menos una tarjeta de beneficios de un Indígena Yanomami identificado como Marquinhos, a causa de una deuda. Cuando la convocaron desde la Funai, se negó a entregarlo. La policía sabe sobre la estafa. “Es una práctica que se hace realmente en el interior de Amazonas. En Barcelos, como ni siquiera hay una sucursal del banco Caixa, la tarjeta con la contraseña se convierte en una especie de garantía”, relata el comisario de policía de la ciudad, John Castilho.

La falta de registro de denuncias de las víctimas dificulta las averiguaciones, pero hay una investigación en curso en la comisaría de la ciudad: tres comerciantes están siendo investigados por esta práctica, que constituye al menos un delito de fraude. En Santa Isabel do Rio Negro, ciudad cercana a Barcelos, un comerciante fue arrestado por malversar unos 13.000 dólares de tarjetas de beneficios.

Una entidad nebulosa

La Asociación Indígena Xoromawé fue fundada hace poco más de tres años. Reúne principalmente a los Yanomami que viven en los canales del Río Padauiri y su afluente Marari, en la parte oeste de la Tierra Indígena Yanomami, donde se encuentra la aldea Castanha do Marari. La preside Geraldo Aprueteri Yanomami, quien, casualmente, es hermano adoptivo de Alberto Viana França, viudo de Rosimar. Pero quien la dirige en el día a día es su vicepresidente, Rui Leno Macedo de Moraes, con la ayuda de su esposa, Ana Lacerda, primera secretaria de la entidad. Los dos se identifican como Indígenas Baré. La firma que valida las tarjetas emitidas por la asociación es la de Leno, no la de Geraldo.

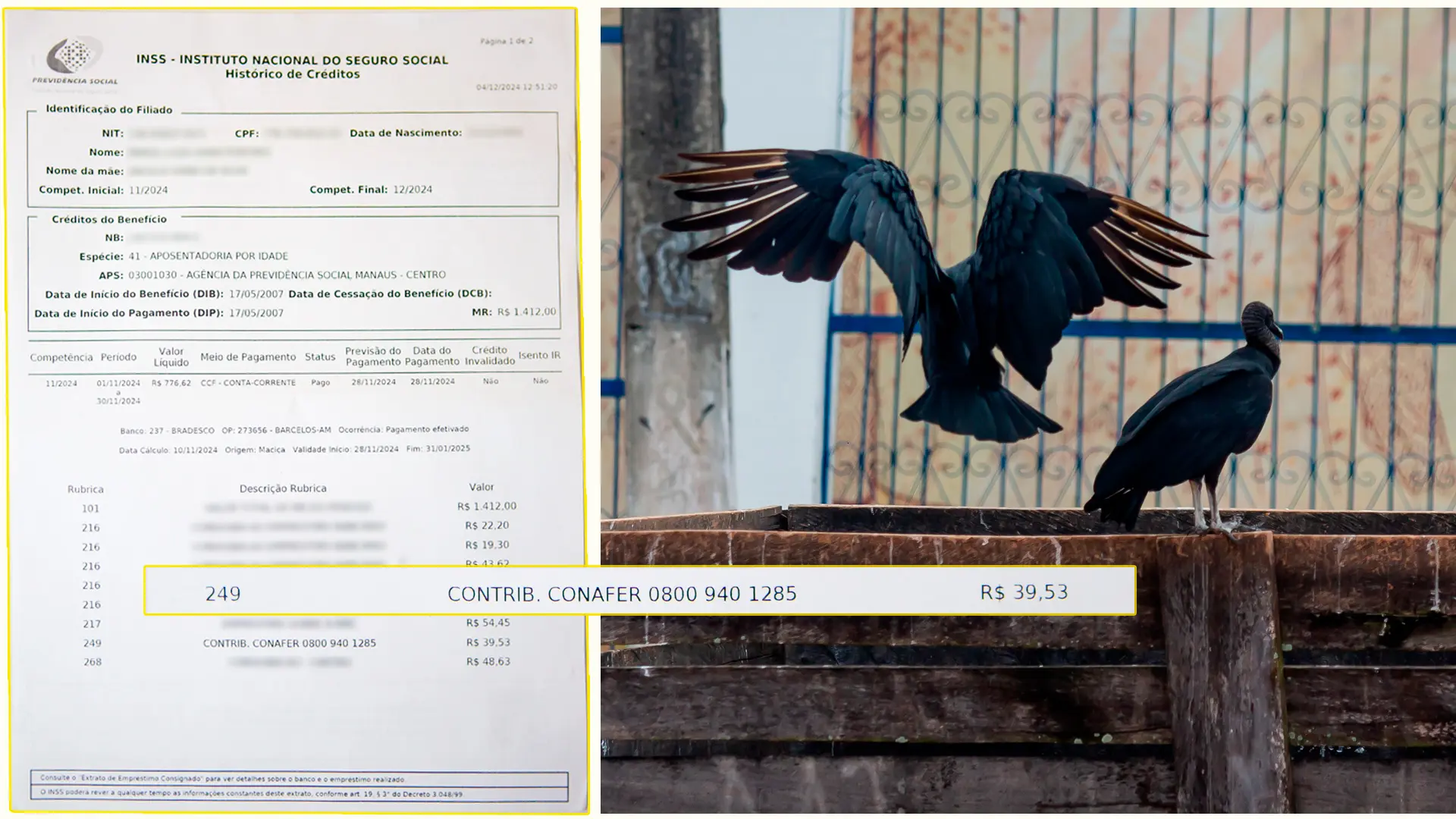

La historia de la asociación Xoromawé se confunde con la llegada a Barcelos de otra entidad que viene avanzando en Tierras Indígenas. Se trata de la Confederación Nacional de Agricultores Familiares y Emprendedores Familiares Rurales, más conocida por la sigla Conafer. Según su página web, Conafer fue “fundada en 2011 a partir de la necesidad de los agricultores familiares de Brasil de tener una voz autónoma en las decisiones relativas al sector agrícola del país”. Tiene una oficina en Brasilia y está presidida por Carlos Lopes, quien se presenta como Indígena del pueblo Tapuio. “Apoyan a 244 etnias”, garantiza Leno. “Doy gracias a Dios por la vida de nuestro presidente”, a quien tratan como “el padrino de Xoromawé”.

Rui Leno, de la Asociación Xoromawé: tiene conexión con Conafer, de la que se sospecha que retiene indebidamente el dinero de beneficios de Indígenas

Sobre la mesa de trabajo donde nos reciben en la Asociación Xoromawé hay una pila de fichas de afiliación de Indígenas a la confederación. Llegan incluso al detalle de preguntar si el proponente tiene una cuenta bancaria, lo que ni siquiera es necesario para, por ejemplo, cobrar el subsidio del Bolsa Familia. “Aquí solo hacemos la afiliación a la asociación Xoromawé”, explica Ana. “Pero ofrecemos beneficios para quienes se asocian a Conafer”, agrega, admitiendo la confusión entre una y otra.

Las dos entidades son vistas con reserva y mantenidas a cierta distancia por organizaciones Yanomami más tradicionales, como Hutukara, para quienes Xoromawé y Conafer alientan el viaje desordenado de los Yanomami a Barcelos en busca de beneficios como el Bolsa Família, lo que pone a los Indígenas en una situación de vulnerabilidad y, en última instancia, deriva en crímenes como el feminicidio de Rosimar. “Desde que nació la asociación Xoromawé, ese es su principal frente de trabajo”, señala el antropólogo Marcelo Moura.

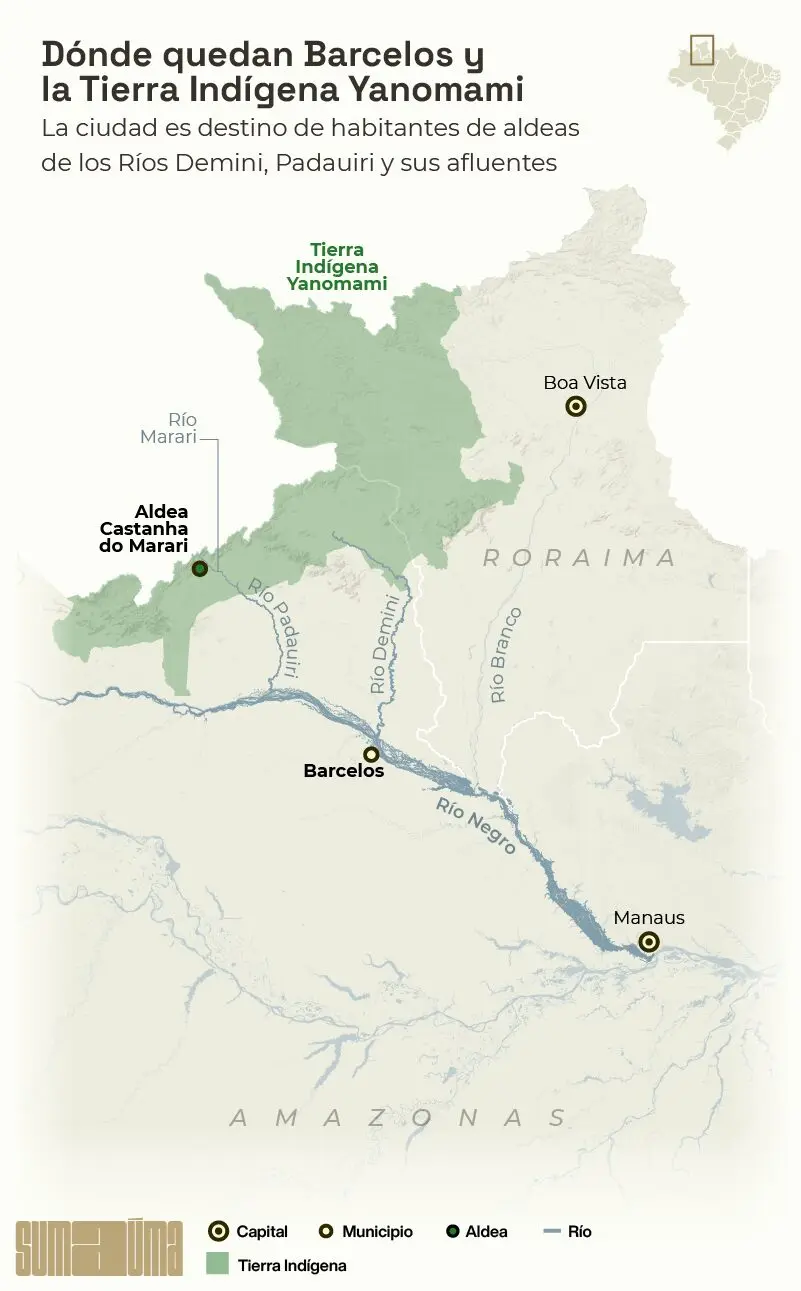

Tanto la asociación Xoromawé, como Conafer dicen que no cobran ningún tipo de cuota mensual a los Indígenas asociados. Pero SUMAÚMA recibió un documento que muestra la deducción de 39,53 reales [cerca de 7 dólares] de la jubilación de una Indígena Baré de Barcelos como “aporte al Conafer”. Al ser contactada, la entidad dice que se trata de un “descuento de pensionista que se hace para que el jubilado tenga acceso a diversos servicios de Conafer”, que no es obligatorio y puede cancelarse en cualquier momento.

La mujer Baré que sufrió el descuento es analfabeta. La familia solo descubrió el fraude cuando el nombre de la madre fue incluido en los registros de deudores por la deuda generada por el descuento. “No lo sabíamos. Nunca le avisaron”, dice el hijo, que pidió no ser identificado. “A mis hermanos también se lo descuentan y ninguno está jubilado”, reaccionó, al ser informado de la respuesta de Conafer.

Documento de la Seguridad Social que prueba el aporte descontado dado a Conafer en la jubilación de una Indígena: según la familia, no hubo autorización

Ante las preguntas sobre las cobranzas de Conafer, Leno reaccionó: “Ustedes vienen aquí y se aprovechan de la fragilidad de todos para armar un escándalo. Lo que queremos es justicia para Rosimar, que se investigue el crimen. Estoy siendo amenazado de muerte por la población Indígena Baré. Y también por los Yanomami. Estoy en el fuego cruzado”.

La influencia de Conafer en la ciudad se puede medir electoralmente. Natalia de Souza da Silva, que trabajaba juntando afiliaciones para la entidad junto a Rui Leno, fue elegida concejala el año pasado. En una primera conversación con SUMAÚMA en su gabinete, ella confirmó que trabajaba en Conafer. Posteriormente, cuando le preguntaron por mensaje si informaba a los Indígenas que la afiliación podría tener costos, prefirió no contestar. “Le aconsejo a su señoría que se comunique con Conafer en Brasilia y aclare las dudas que pueda tener”, dijo.

El secretario nacional de Políticas de Monitoreo y Seguridad de Conafer es el Indígena Geovanio Oitaiã Pantoja Katukina, quien se desempeñó en el gobierno de Jair Bolsonaro (Partido Liberal) como coordinador de Indígenas Aislados y de Contacto Reciente de la Funai, cargo que llegó a ocupar el indigenista Bruno Pereira, asesinado en Vale do Javari en junio de 2022 junto con el periodista británico Dom Phillips. En diciembre de 2022, Geovanio Katukina fue objeto de una operación de la Policía Federal. Se sospechaba que obstaculizaba la protección de los Indígenas aislados en la Tierra Indígena Ituna/Itatá, en el estado de Pará. Ituna/Itatá, blanco de los usurpadores de tierras, se convirtió en la Tierra Indígena más deforestada de Brasil. Geovanio Katukina emitió un dictamen que arrojaba dudas sobre la presencia de Indígenas aislados en la zona, una hipótesis inmediatamente acogida por los usurpadores de tierras y sus defensores. A través de la oficina de prensa, Katukina dijo que “no corresponde en este momento presentar pruebas ni entrar en detalles sobre el proceso, ya que este tipo de cuestiones deben ser decididas por los Tribunales”, y que “la Constitución protege a cualquier ciudadano de ser incriminado antes de un juicio definitivo”. Agregó: «Estoy seguro de que no estoy involucrado en ninguna irregularidad».

Poco más de 20 días después del crimen, la asociación Xoromawé lanzó una campaña de crowdfunding en internet con el objetivo de recaudar 20.000 reales para la familia de Rosimar. Será la asociación la encargada de recaudar el dinero. Según Rui Leno, la suma colectada se donará íntegramente a Alberto, su viudo. Añadió que le ha pedido ayuda “a la senadora Damares [Alves, del Republicanos en el Distrito Federal, ex ministra del gobierno de Bolsonaro] y al senador Plínio Valério [del PSDB en Amazonas, partidario de Bolsonaro y conocido por oponerse al trabajo de las ONG ambientalistas que trabajan en la Amazonia]” para difundir la campaña de recaudación. Alberto aparece en un video de la campaña pidiendo ayuda: dice que no puede salir a trabajar al campo o a pescar porque necesita cuidar de sus hijos, algunos todavía pequeños. En un audio enviado en un grupo de WhatsApp en el que participan personas de todo Barcelos, una sobrina de Rosimar se quejó del uso de la imagen de los hijos de Rosimar y Alberto en el vídeo: todo de ellos son menores. Otra parte de la familia, sin embargo, afirma que el padre autorizó la publicación del material. Hasta la tarde del 24 de enero, sólo se habían donado 530 reales. .

SUMAÚMA lo intentó, pero no logró contactar a Geraldo Yanomami por el teléfono celular.

En la Funai, Geovanio Katukina (izq.) presentó una decisión en contra de los Indígenas. Hoy está en Conafer, que eligió a la concejala Natalia Souza (der). Reproducción Instagram

‘Se sexualiza mucho el cuerpo de la mujer Indígena’

La plaza principal del centro de Barcelos poco a poco se va llenando de gente (mujeres, principalmente) al final de la tarde de un jueves de enero. Están allí para una actividad que mezcla gimnasia y danza, conocida como ritbox, que se realiza semanalmente al aire libre. Hablamos con dos de ellas, que se identifican como asistentes sociales. Les preguntamos sobre el feminicidio de Rosimar. En algunos minutos nos empiezan a contar cómo es ser mujer en la aparentemente tranquila y provinciana Barcelos. El crimen de principios de año agudizó un miedo que ya era cotidiano.

“Llegué de noche en barco y solo me sentí segura porque un conocido vino a buscarme”, dice una de ellas. Por miedo, ninguna quiso que se publicara su nombre. En la pandemia, relatan, hubo tres violaciones cometidas por mototaxistas en solo nueve meses. “No somos dueñas de nuestros cuerpos. El cuerpo de la mujer amazónica se considera fácil. Se sexualiza mucho el cuerpo de la mujer Indígena. Ya vi a muchas niñas de 13 años casadas con hombres mayores de 30. Siempre con el argumento de que la familia lo permitió, que la chica ya sabe lo que quiere en la vida”, afirma su amiga. Dos días después del asesinato de la Indígena Baré Rosimar, hubo otra violación en la ciudad, esta vez la de una mujer Yanomami; el sospechoso también es Indígena y había consumido alcohol, dice la policía.

Se trata de crímenes que, en su opinión, deben aumentar los prejuicios contra los Yanomami en la ciudad. El sábado anterior, el primero después del asesinato, una protesta contra el crimen terminó con gritos de “Fuera Yanomami”. El gobierno federal envió la Fuerza Nacional a Barcelos para “pacificar y preservar el orden público ante la situación de tensión que involucra a las etnias Yanomami y Baré”, informó el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

Protesta en Barcelos tuvo gritos de ‘Fuera Yanomami’. Por seguridad, el sospechoso arrestado fue trasladado a Manaos. Fotos: Guilherme Gnipper y Erlon Rodrigues /PC-AM

Sirrico Aprueteri Yanomami, uno de los sospechosos de cometer los crímenes de “violación, feminicidio y ultraje de cadáver”, fue arrestado y trasladado a Manaos. Los otros dos, Klesio Aprueteri Yanomami y un menor, huyeron en barco y llegaron a la Aldea Castanha do Marari. El comisario John Castilho dijo que había recibido un video en el que decían que estaban dispuestos a resistir. “La situación es extremadamente delicada. Esta captura no es un tema solo de la policía”, explica. Funcionarios de la Funai deben ir a la aldea para hablar con los sospechosos e intentar negociar la rendición. Si los dos no se entregan, puede que explote el descontento contra algunos Yanomami que no tienen nada que ver con el crimen. Además de la comisaría, Barcelos cuenta con nueve policías militares, que se turnan asistidos por seis guardias municipales y cuentan con solo dos vehículos.

El alcalde Radinho es un ingeniero de pesca que nació en Manaos hace cuatro décadas, trabajó durante años para el gobierno del estado de Amazonas y nunca había ganado una elección en su vida. SUMAÚMA se puso en contacto con él por medio de su gabinete y por teléfono. Al principio se mostró dispuesto a contestar las preguntas. Sin embargo, cuando las recibió, dejó de contestar las llamadas telefónicas y los mensajes.

“Queremos justicia. Pero eso está en manos de la policía”, afirma Zuleide, hermana de Rosimar. “Y que se tomen medidas, porque lo que le pasó a ella podría pasarles a otras mujeres”. Mientras intentan entender y lidiar con la brutalidad, los miembros de la familia guardan rencor. Radinho, el político de la fiesta decisiva en la tragedia que les cambió la vida para siempre, nunca se presentó para hacerles una visita de solidaridad. Ni siquiera se tomó el trabajo de mandar un mensaje por whatsapp.

Del 30 de enero al 2 de febrero se espera que el Piabódromo se llenará con la edición 2025 de la Fiesta del Pez Ornamental de Barcelos. Bailarán los equipos del Pez Disco y del Tetra Neón, habrá espectáculos de estilos musicales típicos del interior de Brasil como sertanejo, forró y piseiro, así como uno concierto especial al final con el grupo paulista de samba Pixote. El alcalde estará presente, se esperan 3.000 turistas y habrá alcohol a raudales. No está previsto ningún homenaje a Rosimar, quien empezó a morir durante una fiesta que se celebró allí mismo. Para la municipalidad, el turismo y los negocios, es mejor que se olvide el crimen rápidamente.

Amenaza cotidiana: en Barcelos, como en toda la Amazonia, las violaciones son comunes y las mujeres caminan por la calle con miedo

Edición: Eliane Brum

Edición de fotografía: Lela Beltrão

Chequeo de informaciones: Plínio Lopes

Revisión ortográfica (portugués): Valquíria Della Pozza

Traducción al español: Julieta Sueldo Boedo

Traducción al inglés: Sarah J. Johnson

Montaje de página y finalización: Natália Chagas

Flujo de trabajo editorial: Viviane Zandonadi

Editora jefa: Talita Bedinelli

Directora editorial: Eliane Brum