Las noticias sobre violencia contra los niños suelen interrumpirnos. Paramos, pensamos en nuestros hijos, tragamos saliva, recordamos a los niños que hemos visto crecer y buscamos formas de lidiar con la crueldad de un acto contra alguien con pocas posibilidades, o ninguna, de defenderse del ataque. Ante el horror que la humanidad puede generar contra aquellos a quienes debería ser capaz de proteger, nos indignamos y nos hacemos la ya clásica serie de preguntas: «¿cómo?», «¿cómo pudo?», «¿cómo se atrevió?». Son interrogaciones que no tienen fin y que no cesan, porque la respuesta que encontramos es contraintuitiva: sí, la humanidad es capaz de descuidar, herir, violar y matar a niños. La política de la muerte o necropolítica, según el concepto de Achille Mbembe, no excluye a los niños y, entre ellos, escoge a quiénes ofrece el derecho a la vida y a la protección social y a quiénes considera matables. Sin embargo, tenemos que ir más allá de la consternación. Tenemos que afrontar de qué maneras, hoy, Brasil descuida, desprotege y vuelve vulnerables a sus niños. Algunos análisis de los casi cuatro años de Bolsonaro muestran que la lógica que ha guiado a su Gobierno ha descuidado la vida de determinados niños. Es urgente que se actúe para impedir que una parte de la infancia brasileña continúe en la categoría de matable durante otros cuatro años.

El artículo 227 de la Constitución Brasileña considera a los niños prioridad absoluta. Eso quiere decir que, según la carta magna, «es deber de la familia, de la sociedad y del Estado asegurar a los niños, adolescentes y jóvenes, con absoluta prioridad, el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, a la educación, al ocio, a la profesionalización, a la cultura, a la dignidad, al respeto, a la libertad y a la convivencia familiar y comunitaria, además de ponerlos a salvo de toda forma de negligencia, discriminación, explotación, violencia, crueldad y opresión».

En 2022, al analizar las condiciones de vida de los niños brasileños, es evidente que, ante todo lo mencionado, el fracaso es inmenso. Y, de esta forma, se vuelve monstruoso.

Los actos practicados de forma directa contra los niños son escalofriantes. Los asesinatos hediondos, la violencia sexual o las coerciones abusivas y violadoras, muchas veces practicadas por representantes de las instituciones de la República —como en aquella ocasión en que una jueza se atrevió a preguntarle a una niña de 11 años, violada y embarazada, si no podía aguantar un poquito más para que el bebé naciera y así evitar un aborto—, conmocionan e indignan. Sin embargo, la pregunta que no debería dar tregua es qué se está haciendo con respecto a políticas efectivas contra la violencia sexual, que, según el Instituto Liberta, victimiza a cuatro niñas por hora en Brasil.

Cuando nos damos cuenta de que el 76,5% de los delitos sexuales suceden dentro de la familia de la víctima, no podemos evitar considerar el papel fundamental que adquieren las escuelas en este proceso. La educación sexual que allí puede y debe tener lugar es sin duda un medio poderoso, aunque no el único, de actuar contra la explotación sexual de niñas y niños. Nublar este debate con el argumento vacío y anticientífico conocido como «ideología de género» y decir que hablar de sexo con los niños es lo que las victimiza no hace sino perpetuar la violencia contra los niños. Negando información se niega el amparo y la posibilidad de que los jóvenes se emancipen, que, de otra forma, seguirán sometidos a quienes los agreden. Los datos son muy claros: solo se notifican el 10% de los casos de violencia sexual contra niños y adolescentes.

Lo que vemos es que existe otro nivel de violencia contra los niños: la que ocurre por negligencia deliberada y que impide el acceso a derechos básicos, como les sucedió a los niños Yanomami en áreas invadidas por mineros ilegales, que murieron por exceso de lombrices, que murieron «de lo que un comprimido podría haber evitado». Había lombrices y no había medicamentos. Niños indígenas fueron condenados a vomitar lombrices y, de los nueve niños que murieron de enfermedades básicas entre julio y principios de septiembre, dos murieron así.

La denuncia, expuesta en la primera edición de SUMAÚMA, explica muy bien cómo los actos deliberados de negligencia, practicados por el Gobierno que escogió proteger solo a algunos niños y dejar vulnerables a otros, afectan a poblaciones determinadas. Sin embargo, estas negligencias alcanzan a todos los niños brasileños, no solo a los que están marcados por la desigualdad que deciden los marcadores sociales de raza, clase, género y deficiencia. Alcanzan hasta a quienes podrían creer que están protegidos por el privilegio que es tener derechos en Brasil. Nadie vive bien en un país que descuida el cuidado de su población.

En los últimos años, Brasil ha sido testigo de las más diversas formas de desmantelamiento de políticas de protección y de cuidado que se habían ido construyendo y seguían avanzando sobre la base del diálogo y los pactos democráticos. Las noticias recientes son aterradoras y, aunque no consigan describir todo lo que hemos perdido, revelan los efectos directos de la desinversión pública en la vida de los niños.

En el área de la salud, un estudio sobre la disminución de la vacunación en Brasil realizado por la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) muestra el impacto de la desprotección de algunos en la vida de todos. Este año, tres de cada cinco niños brasileños menores de cinco años están desprotegidos contra la poliomielitis, la enfermedad que causa parálisis infantil. Según el reportero Bernardo Yoneshigue, del periódico Folha de S.Paulo, «estos datos preocupan a los especialistas, que consideran que hay una posibilidad real de que el virus vuelva al país, porque, para mantenerlo bajo control, el 95% del público objetivo debe estar vacunado y en 2021 solo se protegió al 69,9% de la población». Según el Sistema de Información del Programa Nacional de Vacunación, la última vez que Brasil alcanzó la meta fue en 2015, el año anterior al impeachment de la expresidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT). Cabe recordar también que, en 2019, Brasil perdió el certificado de erradicación del sarampión.

En el área de la educación, el informe de Unicef Educação Brasileira em 2022 – A Voz dos Adolescentes (Educación Brasileña en 2022: La Voz de los Adolescentes) denuncia que 11 de cada 100 brasileños de entre 11 y 19 años no van a la escuela en 2022. Casi la mitad la dejaron para trabajar y ayudar a mantener a su familia. El Brasil que ponía cada vez más gente en las aulas ya no existe, se ha convertido en una imagen del pasado. Pero todavía es más grave constatar que acceder a la escuela ya no significa lo mismo que acceder al derecho fundamental a la educación. Este mismo informe muestra que el 21% de los que permanecen en la escuela han pensado en desistir en los últimos tres meses y el principal motivo de la mitad de esos chicos es la dificultad de seguir las explicaciones o las actividades propuestas. Para calcular el crecimiento de la evasión escolar aún es necesario sumar a los niños de cuatro a diez años que están en la escuela sin conseguir aprender y que, por lo tanto, presentan un riesgo real de que su vida escolar se interrumpa.

En el área de seguridad pública, la lógica segregacionista está explícita. Según la ONG Foro Brasileño de Seguridad Pública, en 2021 el número de asesinatos de niños y adolescentes que viven en la Amazonia brasileña fue un 34,3% superior a la media nacional. Y la media nacional es alarmante: 8,7 muertes violentas de niños y adolescentes cada 100.000 personas de 0 a 19 años. La desigualdad racial es más que evidente: el 66,3% de las víctimas son negras y el 31,3%, brancas. Entre los adolescentes, la proporción de víctimas negras salta a un espantoso 83,6%.

La violencia contra los niños provocada por la negligencia deliberada se ve muy claramente cuando constatamos que el presupuesto federal para comprar el menú escolar no se reajusta desde 2017, mientras que en los últimos cinco años (de septiembre de 2017 a septiembre de 2022) la inflación acumulada ha sido del 31,26%. No es ninguna novedad que, con el menú escolar, una parte significativa de la población de niños brasileños tiene la alimentación diaria garantizada. Sin embargo, en agosto de este año el Gobierno de Bolsonaro vetó de nuevo el reajuste en 2023.

Como queda explícito en el análisis de las decisiones del Gobierno de Bolsonaro, en el área de la infancia no hay que hacer mucho para desproteger: puede escogerse simplemente no hacer nada. Algo que aprendí con Eliana Sousa Silva, directora de la asociación Redes de Maré, es cómo la negligencia del Estado hace que determinadas poblaciones sean vulnerables. Un Gobierno que protege a sus niños no los deja morir de hambre. Sin embargo, según datos de la Red Brasileña de Investigación en Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Penssan), más de 65 millones de brasileños pasan hambre. Otro estudio, realizado por la Fundación Getúlio Vargas, muestra que entre 2019 y 2021 Brasil superó por primera vez la media mundial de personas que no pueden alimentarse. El periódico Nexo, al desmenuzar las políticas públicas, mostró que «el porcentaje de hogares con niños menores de diez años con inseguridad alimentaria grave prácticamente se ha doblado de 2020 a 2022, pasando del 9,4% al 18,1%. Cuando en estas casas hay tres o más personas de hasta 18 años, la cifra asciende al 25,7%».

No hemos mencionado ni siquiera el ocio, el acceso a la cultura, la promoción de la salud mental y el escenario ya es mortífero. Mucha gente del área social y, principalmente, de la política partidaria cree —o, por lo menos, intenta hacernos creer que cree— que se dedica a la protección de la infancia. Pero, para tomarse la infancia en serio y apoyar compromisos de cuidar de cada uno de los niños brasileños hace falta mucho más que discursos de caridad dedicados a los niños. Como dice un proverbio africano, que repetimos hasta la saciedad en el curso sobre crisis sociosanitaria que resultó de la pandemia de covid-19, «hace falta una aldea entera para cuidar de un niño». Este proverbio también puede leerse al revés: hay que cuidar la aldea para que pueda cuidar de los niños.

La precisión de esta constatación puede verse en el caso de una madre y un hijo encontrados muertos, dentro de casa, en la ciudad de Uberlândia el 13 de octubre de 2021. Según la prensa, ella tenía una enfermedad cardíaca y probablemente se sintió mal. El hijo, tetrapléjico, dependía de ella y no pudo socorrerla ni sobrevivir sin el cuidado de su madre. Ambos murieron, con dolor y soledad, porque no había una aldea, es decir, no había una red de protección social para ninguno de los dos. Si la violencia contra los niños nos hace parar, por casos brutales como este es imperioso que realmente paremos de hablar y pasemos a la acción. No se puede cuidar a un niño sin ofrecerle un contexto que promueva la vida, la suya y la de los suyos, la de los otros.

No obstante, la más dura y violenta realidad es que, en el país donde casi la mitad de las familias está liderada por mujeres, la crisis agravada por la pandemia ha feminizado el hambre. Los datos del estudio de la Fundación Getúlio Vargas señalan que, al haber 4,6 millones de nuevos pobres, el contexto de la pandemia también aumentó en un 14% el número de mujeres que sufren inseguridad alimentaria. «Como resultado, la diferencia entre géneros en 2021 es seis veces mayor en Brasil que la media mundial». Como el propio estudio indica, las mujeres están más cerca de los niños y eso genera consecuencias para el futuro del país: la malnutrición infantil deja marcas físicas y mentales permanentes.

La negligencia comprobadamente deliberada del Gobierno de Bolsonaro en la gestión de la pandemia de covid-19 ha dejado, de momento, más de 680.000 muertos en Brasil. Eso significa muchas hijas e hijos, miles de nietas y nietos sin sus figuras de referencia y protección, arrojadas precozmente a la pérdida y al luto. Según la distinguida revista de medicina Lancet, entre marzo de 2020 y abril de 2021 al menos 130.363 niños y adolescentes brasileños de hasta 17 años se quedaron huérfanos. Entre marzo de 2020 y septiembre de 2021, las notarías de Brasil registraron la orfandad de más de 12.000 niños de hasta seis años. El 25,6% todavía no había cumplido un año cuando perdió a su padre y/o a su madre. Estos números nos obligan a cuestionar la idea, que circula entre muchos, de que los niños son la población menos afectada por la covid-19. Los niños huérfanos son víctimas de la covid-19 porque son víctimas de la denominada «pandemia oculta», que, en realidad, la tenemos delante de los ojos.

Es todavía más brutal. El 7 de junio de 2021, Brasil conquistó el título macabro de segundo país del mundo con más muertes infantiles por covid-19. No obstante, Bolsonaro, el día 14 de octubre, en su campaña electoral, dijo que «los críos» no murieron de covid-19, desmintiendo los datos oficiales de su propio Gobierno, que indican que 2.500 niños y adolescentes de 0 a 17 años murieron por el virus. El ultraderechista dijo que esos datos, ofrecidos por el Ministerio de la Salud de su Gobierno, son falsos. Como es habitual, no presentó ninguna prueba. No obstante, aquí, en la tierra redonda, cuidar de las familias de luto y proteger a los niños huérfanos exige, necesariamente, políticas públicas y un funcionamiento efectivo de la red de protección social. Maria Thereza Marcílio, presidenta de la asociación AVANTE, lo sintetiza muy bien cuando dice que «el lugar de un niño es el presupuesto».

La agenda racial es inevitable cuando se habla de orfandad en Brasil. Los estudios realizados por la Red de Investigación Solidaria y elInstituto Pólis informan que murieron de covid-19 más personas negras que blancas. Por lo tanto, la pandemia no fue democrática, como han intentado hacernos creer. Al contrario, la negligencia deliberada del Gobierno en la gestión de la crisis reprodujo y amplió las desigualdades sociales y raciales. En la base del mercado laboral, en el que se incluyen los servicios domésticos, los números revelan lo que ya sabemos: «No solo las mujeres negras tienen más posibilidades de morir de covid-19 en comparación con los hombres blancos en prácticamente todas las ocupaciones de menor instrucción, sino también en comparación con las mujeres blancas».

La violencia de estos datos indica cuáles son los niños que el Estado ha escogido no proteger: en su mayoría, son hijos de mujeres negras. La hipótesis de que muchas mujeres murieron como Cleonice Gonçalves, la empleada del hogar que fue una de las primeras víctimas de covid-19 en Brasil, cobra sentido. Murió porque no se le ofreció la posibilidad de aislarse, murió porque continuó sirviendo a su señora, murió porque no se le informó que su señora tenía covid-19. ¿Cuántas otras no cuidaron de los niños y de la casa para que sus empleadores se dedicaran al home-office, término importado que ya revela a qué clase social y a qué raza sirvieron? Con las escuelas cerradas, las hijas y los hijos de estas mujeres quedaron o desamparadas o protegidas por prácticas de cuidado inventadas en territorios considerados periféricos, que, ante la negligencia del Gobierno, crean soluciones para sobrevivir.

Si uno entra en la página de la Cámara de los Diputados puede comprobar que existe un proyecto de ley, creado por el diputado Alexandre Padilha (PT), que diseña una política de atención integral a las víctimas de la pandemia de covid-19 y sus familiares articulando toda la red de protección social (salud, educación y asistencia social). Aunque fue aprobado por la Comisión de Educación de la Cámara de los Diputados en junio de 2022, el proceso va lento: todavía tiene que aprobarse en otras dos comisiones y, después, en el Senado. La pregunta indignada insiste: ¿por qué este proyecto de ley no se ha puesto en práctica para cuidar a los niños y adolescentes huérfanos que Brasil debería ser capaz de proteger?

Quizás las razones se acerquen a las que llevaron al actual Gobierno a recortar el 90% del presupuesto destinado a combatir la violencia contra la mujer, el 80% de la inversión destinada a construir guarderías y parvularios (desde 2018 hasta la fecha) y el 45% del presupuesto destinado a tratar el cáncer, la segunda enfermedad que más mata en el país. Mata a los niños, mata a sus madres, a sus padres, a sus personas de referencia.

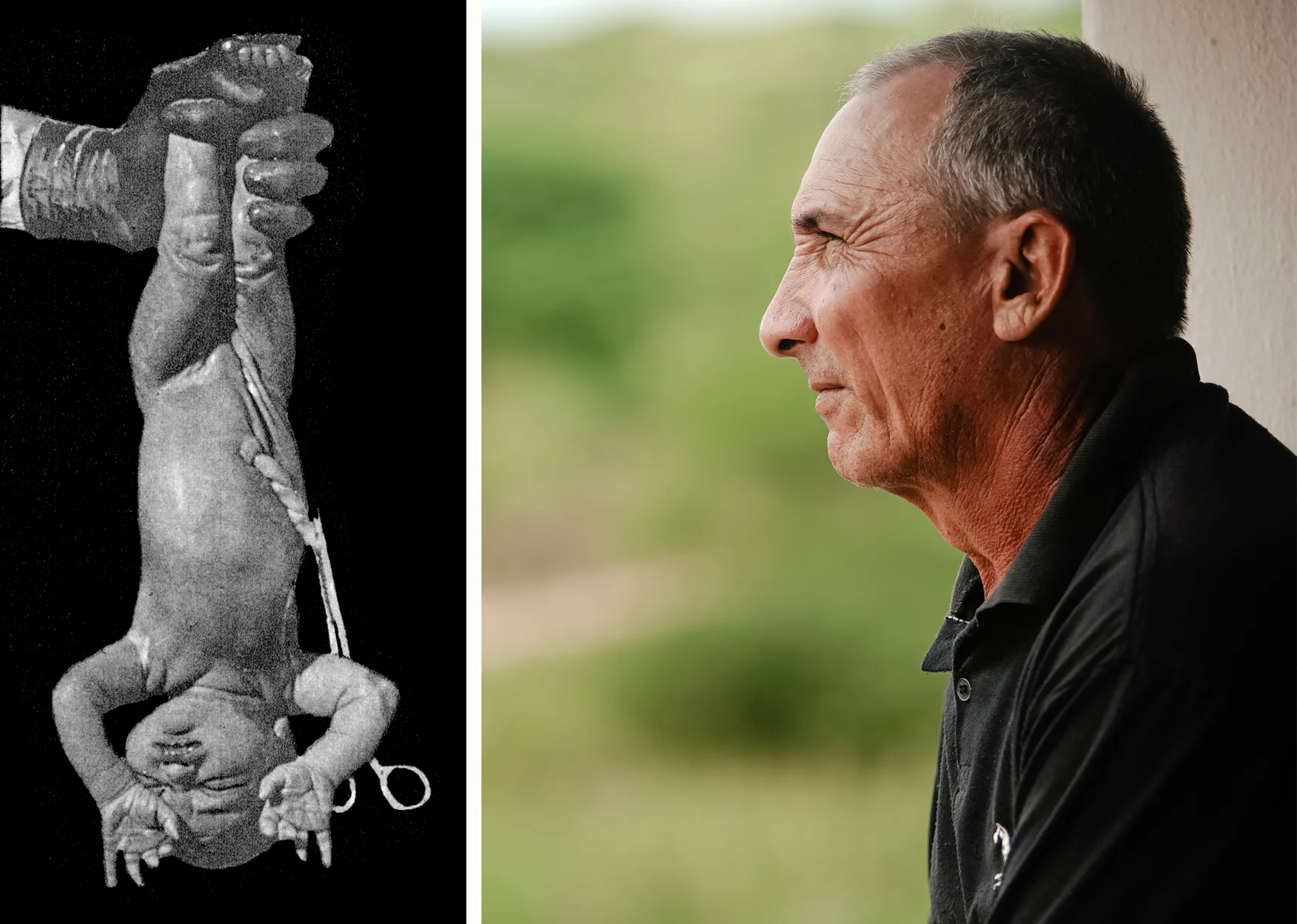

El niño, como objeto de las políticas públicas, es un medidor de las políticas de cuidado del Estado para promover la justicia social. En esta operación, el Brasil en el que vivimos estos últimos años está desaprobado. Como investigadora de la infancia, hace cuatro años que me apoyo en la lucha de Bruna Silva para situar los efectos de la necropolítica, la política que escoge cuáles niños son dignos de protección y a cuáles dejará morir. Bruna es la madre de Marcos Vinícius, el niño que, en 2018, con 14 años y llevando puesto el uniforme del colegio, murió de un disparo durante una operación policial en la favela de Maré. Lo último que dijo no la deja dormir: «Mamá, ¿no han visto que llevaba el uniforme del colegio?». Ni siquiera las marcas más obvias y universales de la infancia, como el uniforme del colegio, fueron capaces de protegerlo.

Según el Instituto Fogo Cruzado, entre 2016 y 2022 las acciones y operaciones policiales mataron a 47 niños en el área metropolitana de Río de Janeiro y otros 87 fueron víctimas de las llamadas «balas perdidas», que parece que siempre encuentran los mismos cuerpos negros. El 26 de septiembre, a pocos días de la primera vuelta de las elecciones en Brasil, José Henrique da Silva, el Calvo, fue una de las siete personas muertas en otra operación policial en las favelas de Maré. Silva, de 53 años, había sido testigo de la muerte de Marcos Vinícius. Con su asesinato, una parte importante de la historia de Marcos Vinícius desapareció. Esta muerte interrumpió la vida de un brasileño, a quien se le va a extrañar mucho, y también revictimizó a Marcos Vinícius y a su familia, al vulnerar su derecho a la memoria y a la justicia. La articulación de estas dos muertes victimiza a Brasil, al reproducir injusticia para los niños y para los adultos, debilitando así cualquier experiencia de ciudadanía.

Cuando recibí la noticia de la muerte de Silva, era Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío. En esta festividad, los judíos nos deseamos un año bueno y dulce. Sin embargo, a las brasileñas y a los brasileños que soñamos y luchamos por justicia social nos es imposible dormir sin hacernos la pregunta: ¿en qué familias el año empieza bien y dulce?

Marcos Vinícius, Silva y el hambre que se ha vuelto femenina exponen dimensiones diversas del horror al que todas y todos estamos sometidos. Lo que es difícil, en estas condiciones, es justificar el discurso que dice defender la familia, cuando el actual Gobierno ha convertido a una parte de los niños en matables, desprotegiendo así toda la infancia. Sus madres, ya condenadas a la tristeza y a la injusticia, vuelven a sentir hambre, mucha hambre.

La primera vuelta mostró que 51 millones de brasileñas y brasileños, al elegir a Bolsonaro en las urnas, eligieron también, conscientes o no, todo lo que se ha descrito aquí. Otros 5,4 millones, al votar nulo o en blanco, se desentendieron de la vida de los niños. Lo mismo se podría decir de los casi 33 millones de personas que no comparecieron a las urnas. En este caso, no obstante, tenemos que recordar a Ana Mirtes, que no pudo votar porque tuvo que elegir entre pagar el autobús que la llevaría a su colegio electoral de São Paulo o dar de comer a su hijo de diez años. Ana Mirtes eligió la vida inmediata de su hijo y, así, le fue robado el derecho de elegir a quien ella cree que cuidará mejor de la infancia los próximos años. Ana Mirtes hubiera votado a Lula, pero prefirió postergar el hambre de su hijo para el día siguiente, un retrato elocuente de lo que le ha sucedido a la población de los considerados matables en los últimos años. El resultado de las urnas, el 30 de octubre, en la segunda vuelta de las elecciones, definirá el destino de los niños brasileños. Definirá también quiénes somos nosotros, los adultos que elegimos qué tipo de Gobierno cuidará de ellos.

Ilana Katz. Psicoanalista, doctora en Educación por la Facultad de Educación de la Universidad de São Paulo (USP), posdoctora en Psicología Clínica por el Instituto de Psicología de la USP; asesora del proyecto «Primera Infancia en Maré: acceso a los derechos y prácticas de cuidado» (Redes de Maré), en Río de Janeiro; asesora del proyecto Aldeias, en el medio Xingú, en la Amazonia brasileña; miembro del consejo consultivo del Instituto Cáue — Redes de Inclusión; supervisora en NETT y miembro de la Red de Investigación en Salud Mental del Niño y del Adolescente.