Era lunes, 18 de marzo, un día de luna creciente, en el que, incluso con marea alta, no era fácil navegar por los arroyos que cruzan la Estación Ecológica Maracá-Jipioca, una isla cubierta de manglares en la región central del litoral del estado brasileño de Amapá. La poca profundidad del agua le imponía límites a la lancha que conducía Elimarcos de Oliveira Sacramento, conocido como Perereca (Ranita, en español), nacido y criado en los ríos y manglares que rodean la ciudad de Amapá, capital del estado del mismo nombre y punto de partida para entrar a la unidad de conservación.

«Es una marea muerta», afirma Perereca, que desde 2007 trabaja para el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad como agente ambiental y piloto de las lanchas con motor fueraborda, la única forma de llegar a la isla donde se registra la marea más alta de Brasil, que puede llegar a alcanzar los 12 metros.

En la Estación Ecológica Maracá-Jipioca se producen las mareas más altas de Brasil, que puede llegar hasta los 12 metros. Foto: Marizilda Cruppe/Greenpeace

La marea muerta ocurre durante los cuartos creciente y menguante de la Luna, cuando con el Sol forman un ángulo recto y la fuerza gravitatoria que ejercen sobre el océano actúa en direcciones opuestas. En estos casos, la diferencia entre la bajamar y la pleamar es menor. Cuando hay luna llena y luna nueva y los dos astros están alineados, sus fuerzas se suman y la amplitud de la marea —la diferencia entre la bajamar y la pleamar— es mayor. Es la marea viva.

La Isla de Maracá está situada en un litoral de aguas poco profundas, como toda la zona que está bajo la influencia de los sedimentos que vierte el Río Amazonas. Poco profundas, pero no tranquilas. Incluso en la marea muerta, cuando el mar no sube tanto, la escasa profundidad amplifica el choque entre las olas que llegan del océano y la orilla. El fenómeno agita el mar en el trayecto que hace la lancha hasta la isla.

En la marea viva, si los vientos en la costa son fuertes, la velocidad del mar aumenta, formando grandes olas, llamadas pororoca, que se adentran kilómetros en los ríos de la región. También hay pororoca en el Arroyo do Inferno, que atraviesa la Isla de Maracá y bordea la sede de la estación ecológica, una casa sobre pilotes amenazada por la erosión del suelo, algo común en la región y que hizo desaparecer Jipioca, un islote mucho más pequeño que hoy solo existe en el nombre de la unidad de conservación. Si empieza la pororoca, a los pilotos de las lanchas solo les queda «huir lo más rápido que puedan, porque las barcas vuelcan», explica Marivaldo de Oliveira Galvão, agente ambiental de la unidad de conservación.

El geógrafo y analista ambiental Iranildo Coutinho dirige la Estación Ecológica Maracá-Jipioca desde hace 11 años. Cuenta que todo lo que sabe sobre las mareas de la región lo aprendió de gente local como Marivaldo y Perereca. «Las mareas determinan el ritmo de trabajo, de la vida. Dependen no solo de la Luna, sino de la época del año, de los vientos, de si es invierno o verano, de la descarga de sedimentos del Amazonas», explica Iranildo (el invierno, época de lluvias en la región, va de diciembre a julio, y el verano, de agosto a noviembre). No es de extrañar que las comunidades tradicionales de la costa amazónica le hayan dado al espacio donde viven el nombre de maretorio, unión de marea y territorio.

Iranildo suele recordar los objetos flotantes que vienen de alta mar y que las mareas depositan en los canales de la Isla de Maracá cuando el tema es la posible extracción de petróleo en el margen ecuatorial de Brasil, la costa que va desde el estado de Amapá hasta el de Río Grande del Norte, el único donde ya hay producción de petróleo en el mar.

El caso que llamó la atención sobre la posibilidad de abrir esta nueva frontera de producción del combustible fósil, principal causa del calentamiento global, es el bloque 59 de Petrobras, situado en la cuenca de la desembocadura del Amazonas, a 159 kilómetros de la ciudad de Oiapoque, en el extremo norte de Amapá. El Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) ya había negado antes licencias en el margen ecuatorial: a la petrolera francesa Total, en la misma cuenca de la desembocadura del Amazonas, en 2018, y a la propia Petrobras, en la cuenca de Barreirinhas, frente a las costas del estado de Maranhão, en 2021. Pero ninguno de los dos casos provocó la presión política que se desató sobre el organismo ambiental después de que su presidente, Rodrigo Agostinho, rechazara la licencia de prospección en el bloque 59 en mayo de 2023.

En su decisión, Agostinho argumentó que no se garantizaba una respuesta adecuada en caso de accidente, citó riesgos en el plan de rescate de los animales que podrían verse afectados por el petróleo y también que no se habían contemplado posibles impactos en las tres Tierras Indígenas de Oiapoque por los sobrevuelos de los aviones de la petrolera estatal. Agostinho transcribió partes de un dictamen del Ibama de 2013, cuando se inició el licenciamiento: «Existen preocupaciones con relación a la intensa hidrodinámica de la región, que implica corrientes muy fuertes y movimientos de la marea extremadamente amplios», decía el texto. El dictamen también mencionaba el escenario «sin precedentes» en el que una marea negra podría alcanzar las costas de países vecinos.

Petrobras apeló contra la negativa con una propuesta de reforzar el plan de atención a la fauna y alegó que había proporcionado estructuras de respuesta a accidentes sin precedentes, pero no se ha estipulado ningún plazo para la decisión final.

Luís Takiyama, químico e ingeniero ambiental que trabaja en el programa de gestión costera del Instituto de Investigación Científica y Tecnológica del Estado de Amapá, explica que la dinámica de las aguas en el margen ecuatorial tiene muchos determinantes interrelacionados. El principal es la corriente del Norte de Brasil, que fluye hacia el Noroeste a una velocidad media de 3 nudos, el triple que la corriente de Brasil, que domina la costa del Sureste. Por este motivo, tiende a arrastrar materiales lejos de la costa. También están los vientos alisios, que proceden del noreste y este del Atlántico y corren a gran velocidad perpendiculares a la costa; por eso, tienden a empujar material hacia el continente. Y las corrientes marinas que se producen bajo la superficie, en algunos casos en sentido contrario a la corriente del Norte, aunque a menor velocidad. También está el oleaje y la descarga del Río Amazonas, que es mayor durante la estación lluviosa que durante la seca.

Marivaldo (izquierda) trabaja en la estación, hogar de los Ibis escarlata. Él y Elimarcos conocen bien las mareas. Fotos: Alessandra Lameira/ICMBio y Marizilda Cruppe/Greenpeace

Don Júlio y la universidad del mar

En marzo, Elimarcos y Marivaldo llevaron a la Isla de Maracá a un equipo de la organización ambientalista Greenpeace, que recorrió varias zonas del litoral, desde Oiapoque hasta Belém do Pará. El velero Witness de Greenpeace permaneció anclado en el mar, a una profundidad media de 10 metros para no correr el riesgo de encallar en los bancos de arena.

Durante la expedición, Luís Takiyama fue el responsable técnico de un estudio que financió la organización para simular la trayectoria de una posible marea negra a lo largo del litoral del estado. En el experimento se lanzaron siete boyas de deriva, una clase de boya equipada con un GPS que transmite su ubicación. Hay de varios tipos y sirven para medir los efectos de las corrientes de superficie, de las mareas y de los vientos, así como de las corrientes de profundidad. La que se utilizó fue del primer tipo. Se lanzaron dos cerca de la costa, justo después del «penacho» que forman los sedimentos que vierte el Río Amazonas. Otros dos se arrojaron cerca de una zona donde hay bloques para explotar petróleo a subasta. Los tres restantes se soltaron en la zona del bloque 59 y otros bloques contiguos pertenecientes a Petrobras.

Las boyas de deriva lanzadas por el investigador Luís Takiyama para evaluar los efectos de un posible vertido llegaron a las costas de Brasil y los países vecinos. Fotos: Enrico Marone/Greenpeace

Las boyas de deriva lanzadas más cerca de la costa llegaron rápidamente a la Isla de Marajó, en el estuario del Amazonas, y a la región de Sucuriju, cerca de la Isla de Maracá, donde también existe una unidad de conservación, la Reserva Biológica del Lago Piratuba. Las otras cinco, lanzadas en potenciales zonas petrolíferas, salieron de aguas brasileñas: tres alcanzaron las costas de la Guayana Francesa, Surinam y Guyana; una cuarta pasó por Venezuela y la quinta estuvo dando vueltas por el Caribe, al norte del bloque 59. Las boyas se vigilarán hasta que se agoten las pilas que alimentan el GPS, lo que debería ocurrir en julio.

El trayecto de las boyas lanzadas en las proximidades del bloque 59 hacia fuera del mar territorial brasileño —que coincide con los estudios que Petrobras presentó al Ibama— no tranquiliza a Júlio Teixeira Garcia, presidente de la Colonia de Pescadores de Oiapoque. «Conozco Cayena, conozco Kourou. Quienes están del otro lado son seres humanos», dice, refiriéndose a la capital y a una ciudad costera de la Guayana Francesa, que alberga una base de lanzamiento de cohetes de la Agencia Espacial Europea. A diferencia de Guyana y Surinam, la Guayana Francesa no extrae petróleo en alta mar.

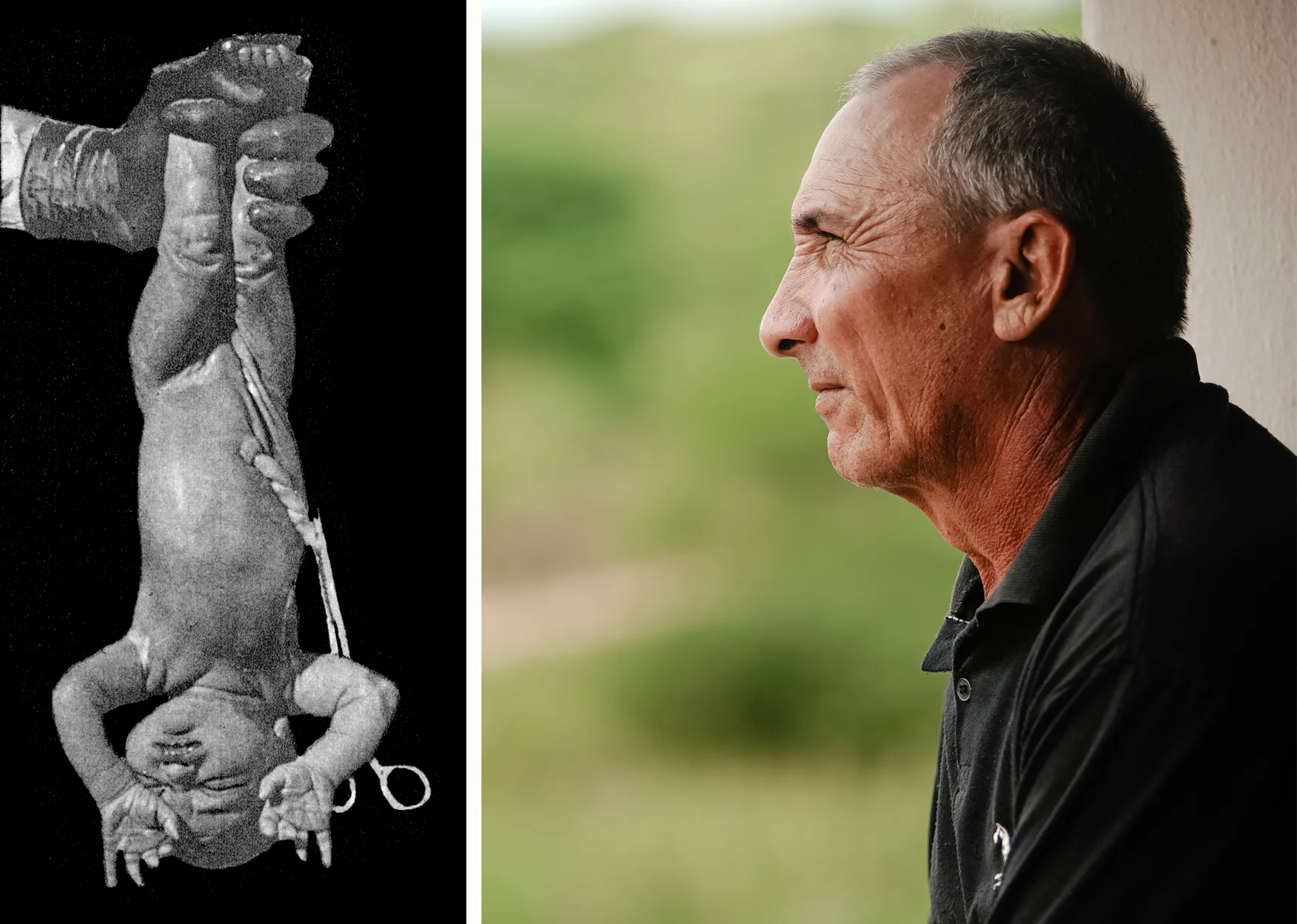

Pescador desde hace 50 años, Don Júlio sabe que la marea en la región puede hacer «locuras». Foto: Marcela Jeanjacque/Greenpeace

Con el dinero de la venta de Corvinas rubias, Bagres y Gurijubas, Don Júlio, como se le conoce, envió a estudiar a sus tres hijos: una es enfermera, otra ingeniera de pesca y el chico hizo un curso de piscicultura en Fortaleza. Pero su universidad fue el mar. Tiene 62 años y es pescador desde los 12. En sus 50 años de experiencia dice que ha visto cosas que tanto él como sus compañeros llaman «locuras»: «Cuando era joven, pasaba más tiempo en el mar que en tierra. Eran 10, 15, 20 días en el mar, el año entero, invierno y verano. Cuando se permitía pescar Tiburones, solía ir a la zona del bloque 59. Trabajamos anclados, así que sabemos adónde va el agua y de dónde viene. El flujo cambia. Hay épocas del año en que la marea hace «locuras», como decimos nosotros, hay épocas en que corre hacia tierra, hay épocas en que corre hacia fuera».

Don Júlio recuerda el famoso caso de los restos de un cohete lanzado desde Kourou que, en 2014, llegaron al Parque Nacional del Cabo Orange, que protege la desembocadura del Río Oyapoque, tras caer a 350 kilómetros al este del bloque 59 y a más de 400 kilómetros de la costa brasileña. «Si sucede alguna «locura» y algo viene hacia aquí, queremos estar seguros de poder evitarlo rápido y que no llegue a la costa», enfatiza.

Manglares, ríos y un gran arrecife amazónico garantizan abundancia de peces a los pescadores de la región. Foto: Enrico Marone/Greenpeace

Mucho más allá del bloque 59

Aunque el experimento que dirige Luís Tukiyama es bastante limitado, ya que los estudios de este tipo suelen realizarse a lo largo de varios años, los resultados preliminares son similares a los que se obtuvieron en el Proyecto Costa Norte, que tenía el objetivo de evaluar la vulnerabilidad a un derrame de petróleo de la mayor área continua de manglares del mundo, que se extiende desde el estado de Amapá hasta el de Maranhão y abarca unos 8.000 kilómetros cuadrados.

Los manglares se consideran «ecosistemas de carbono azul», absorben y almacenan más dióxido de carbono que las selvas tropicales. Zonas de desove y alimentación de peces, son uno de los factores que impulsan la intensa actividad pesquera en la costa amazónica. En total, hay 594.747 pescadores artesanales registrados en los estados de Amapá, Pará y Maranhão. Esto representa la mitad de todos los pescadores artesanales registrados en Brasil, que son casi 1,2 millones.

Decenas de investigadores participaron en el Proyecto Costa Norte, financiado por una empresa petrolera, Enauta. Se lanzaron 139 boyas de deriva a lo largo de un año, entre 2018 y 2019. Había seis puntos de lanzamiento: tres cerca de un bloque de Enauta en la cuenca Pará-Maranhão, uno frente a la desembocadura del Río Amazonas, uno frente a la costa central de Amapá y uno en la posición del bloque 59.

Cada mes, al menos una boya de deriva alcanzó la costa. De las 38 que llegaron a tierra, 24 tocaron la costa brasileña: 17 en Amapá y siete en Pará. Las otras 14 alcanzaron las costas de países vecinos. De las boyas que se lanzaron desde la posición del bloque 59, solo una tocó el continente, en Venezuela. Al igual que en el experimento de Greenpeace, en este punto solo se soltaron boyas de deriva impulsadas por corrientes superficiales y vientos, y no por corrientes más profundas.

El estudio evaluó la vulnerabilidad de los manglares en cuatro puntos: uno en Amapá, dos en Pará y uno en Maranhão. Los investigadores comprobaron que, en Pará y Maranhão, la probabilidad de que el petróleo llegue a la costa está relacionada con posibles accidentes en las cuencas de Pará-Maranhão, Barreirinhas, Ceará y, en menor medida, Potiguar (Río Grande del Norte). Esta probabilidad oscila entre el 40% y el 50% en la estación seca y entre el 20% y el 40% en la estación lluviosa, dependiendo de la ubicación.

La desembocadura del Río Oyapoque, que separa Brasil de la Guayana Francesa, está protegida por un parque nacional. Foto: Enrico Marone/Greenpeace

El riesgo es mayor en la región de Sucuriju, en Amapá. Allí se producen las mismas «hipermareas» que en la Isla de Maracá y la probabilidad de que llegue una marea negra es la más alta de los puntos estudiados: alcanza el 80% en la estación seca. Este petróleo procedería principalmente de zonas de la cuenca de la desembocadura del Amazonas más cercanas a la costa que el bloque 59, pero también de las cuencas situadas al este. «Por eso, el tema de la extracción de petróleo en el margen ecuatorial tiene que analizarse en su totalidad. Y no solo en el bloque 59. Del mismo modo que la gente de Amapá puede contaminar a Guyana y Surinam, Pará puede contaminar a Amapá», afirma Luís Tukiyama.

Dos licencias rechazadas

La confirmación de que la sensibilidad socioambiental de este litoral no se limita a la cuenca de la desembocadura del Amazonas es que, en diciembre de 2021, el Ibama denegó a Petrobras una licencia para perforar pozos en la cuenca de Barreirinhas, en los bloques 3 y 5, a unos 140 kilómetros de la costa. El organismo concluyó que el proyecto que había presentado la estatal era «inviable ambientalmente». El dictamen técnico en el que se basaba la negativa afirmaba que los impactos de un posible derrame de petróleo «son de gran magnitud y en ciertos casos irreversibles, sin que sea posible establecer un plazo seguro para la recuperación de ecosistemas como los manglares y especies en peligro como los manatíes e innumerables especies de aves y quelonios». La estatal pidió que se reconsiderara la decisión, pero el proceso está paralizado.

Hoy, es como si toda la región estuviera esperando a ver cómo acabará el culebrón del bloque 59. En una subasta celebrada en 2013, se adjudicaron 45 bloques en el margen ecuatorial. Pero, debido a la dificultad de obtener la licencia ambiental, las empresas han pedido que se suspendan los contratos o han devuelto algunas zonas, como lo hizo Shell el año pasado con cuatro bloques en Barreirinhas. Actualmente, según la Agencia Nacional de Petróleo, Gas y Biocombustibles, hay 34 bloques concedidos frente a la costa. Sin embargo, 16 tienen el contrato suspendido.

Dentro del gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático sigue negociando la publicación de un decreto presidencial que permita llevar a cabo una Evaluación Ambiental del Área Sedimentaria en el margen ecuatorial. Este estudio, que analiza de una forma más amplia la compatibilidad de una región con la industria petrolera, debe encargarse en una iniciativa conjunta con el Ministerio de Minas y Energía. Pero el ministro Alexandre Silveira, el más agresivo defensor de la explotación de los combustibles fósiles del gobierno, se resiste.

Además de darle más seguridad a la concesión de licencias en la zona, evitando lo que el Ibama ya ha calificado de «salvoconducto para la incertidumbre», la evaluación tendría el efecto político de posponer una decisión hasta después de la 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP30, que tendrá lugar en Belém en 2025. Dado que la COP28, que se celebró en Dubái a finales de 2023, pidió a los países que «dejaran atrás los combustibles fósiles», la exigencia sobre los productores, incluidos los anfitriones brasileños, será grande.

El manglar en el Oyapoque es un ecosistema que tardaría años en recuperarse si se viera afectado por el petróleo. Foto: Enrico Marone/Greenpeace

Es probable que la presión por las licencias aumente con el cambio de mando en Petrobras. La nueva presidenta, Magda Chambriard, que sustituye a Jean Paul Prates, era directora de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas y Biocarburantes cuando se subastaron los bloques del margen ecuatorial.

El Correlimos tridáctilo es una de las especies que utilizan la Estación Ecológica Maracá-Jipioca como refugio durante sus migraciones. Foto: Marizilda Cruppe/Greenpeace

Cómo encarar al Jaguar

Articulado con el movimiento nacional de pescadores artesanales, Don Júlio pone el grito en el cielo por muchas razones. Una de sus quejas, común a todas las comunidades pesqueras del litoral amazónico, es la actividad depredadora de la pesca industrial en alta mar. El uso de grandes redes sacrifica a los peces pequeños y entorpece los ciclos de reproducción.

Iranildo Coutinho, jefe de la Estación Ecológica Maracá-Jipioca, confirma que el problema también afecta a su unidad. «Los pescadores pequeños que trabajan en la región utilizan redes de 500 metros, 600 metros. Los que vienen de fuera tienen redes de 5 u 8 kilómetros. Lanzan estas redes y, traídas por la marea, crean una valla», describe Iranildo. «Crean un bloqueo a lo largo de la costa y capturan bancos de peces que entran en la isla para desovar».

Iranildo sobrevivió al gobierno del extremista de derecha Jair Bolsonaro porque a nadie le interesaba asumir la dirección de un lugar sin habitantes humanos. La estación ecológica cuenta con humedales y manglares. En estas zonas, la vegetación es de Mangle rojo y negro, arbustos con raíces y tallos adaptados a vivir en ambientes inundados y salinos. Además del Cangrejo moro, típico de los manglares, alberga Jaguares y Tapires, así como multitud de aves como el Ibis escarlata, la Garza blanca, el Correlimos tridáctilo y el Suirirí piquirrojo.

Cuando la lancha entra en los arroyos de Macará-Jipioca, el canto de los pájaros es incesante. En aguas poco profundas pululan los Peces de cuatro ojos. Se llaman así porque la córnea y la pupila de los ojos están divididas en dos partes, una adaptada a ver fuera del agua y la otra, dentro. Pequeños y sin mucha carne, saltan, distraídos, a la cadena alimentaria de aves y otros peces.

Pero lo que todo forastero quiere ver allí es el Jaguar: se calcula que hay unos 60 en la estación ecológica. Pero no suele mostrarse, y los investigadores captan sus imágenes dejando las cámaras permanentemente encendidas.

De repente, la gran atracción de la expedición pasa a ser una huella de Jaguar, avistada por Marivaldo en un barranco del Arroyo Jacitara. Perereca apaga el motor de la lancha para poder confirmar el gran hallazgo, y para no asustar al felino si está cerca y decide dejarse contemplar.

El propio Perereca, en sus 17 años en el parque, solo ha visto Jaguares dos veces; una de cerca, junto a la sede, cuando estaba pescando Bagres. Enseña qué hacer si alguien se encuentra en una situación similar. El secreto es no correr: hay que volverse hacia el Jaguar, encararlo y caminar hacia atrás, despacio. Solo a una distancia segura se puede mirar hacia delante y caminar con calma.

Más o menos como en el caso del petróleo.

Los cerca de 60 Jaguares que viven en la estación rara vez se dejan ver, pero Elimarcos sabe qué hacer si aparece alguno. Foto: Girlan Dias/ICMBio

La periodista Claudia Antunes fue hasta Amapá por invitación de GREENPEACE

Reportaje y texto: CLaudia Antunes

Edición: Talita Bedinelli

Edición de fotografía: Lela Beltrão

Chequeo de informaciones: Plínio Lopes

Revisión ortográfica (portugués): Valquíria Della Pozza

Traducción al español: Meritxell Almarza

Traducción al inglés: Diane Whitty

Infográficos: Rodolfo Almeida

Montaje de página y finalización: Natália Chagas

Coordinación de flujo de trabajo editorial: Viviane Zandonadi

Jefa de reportage: Malu Delgado

Editora jefa: Talita Bedinelli

Directora editorial: Eliane Brum