Genocidio y negacionismo van de la mano. Las formas de destruir parcial o totalmente a determinados grupos humanos han evolucionado tanto como las formas de negar que estos crímenes ocurrieron, especialmente en el siglo XX. Es importante recordar que el negacionismo más conocido, el del Holocausto, no lo inventaron los líderes nazis y sus colaboradores cuando fueron juzgados poco después del final de la Segunda Guerra Mundial. En esos juicios, los acusados alegaban ignorancia o falta de responsabilidad de los delitos cometidos, pero no negaban que hubieran ocurrido. Las primeras formas de negación del Holocausto surgieron en una comunidad de intelectuales que no estuvieron directamente implicados en los crímenes, por razones esencialmente ideológicas y posteriores a la guerra. Gracias a diversas formas de rescatar la memoria, las atrocidades que cometieron los nazis y sus colaboradores contra judíos, gitanos, homosexuales y personas con necesidades especiales resurgieron ante las nuevas generaciones. Según el historiador Henry Rousso, la necesidad política de superar el Holocausto surgió para permitir que la extrema derecha renaciera en los países europeos. En otras palabras, para que los colaboradores directos o indirectos de semejante monstruosidad fueran aceptados en el espacio público, era necesario negar o relativizar la existencia de los crímenes, suscitando polémicas donde no las había, ocultando o falsificando documentos, tergiversando hechos y discursos. Rescatar los orígenes del negacionismo es fundamental para poder conducir con la debida profundidad el debate sobre genocidio que envuelve acciones y omisiones practicadas por Jair Bolsonaro y varios de sus colaboradores.

Aunque lógicamente es distinta de la simple negación, la trivialización de los crímenes es una parte importante del movimiento negacionista en torno a los genocidios, no solo el Holocausto. Se trata de decir que las violaciones «no fueron tan graves» como se afirma, cuestionando el número de víctimas o incluso culpándolas de lo sucedido; minimizando los daños sufridos y afirmando invariablemente que los investigados, procesados o condenados son víctimas de «farsas», «cazas de brujas» o cualquier forma de persecución política.

Ante el enorme sufrimiento que provocan las noticias —especialmente las imágenes— relacionadas con delitos graves, los movimientos negacionistas pueden verse favorecidos por una tendencia a la negación. Me refiero ahora al mecanismo de defensa individual que, por decirlo de una forma rudimentaria, hace que sustituyamos una determinada realidad, que parece insoportable, por una ficción con la que podamos lidiar. Las versiones fantasiosas, por cierto, abundan en la era de la «infodemia». Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este fenómeno consiste en el gran aumento del volumen de información asociada a un tema concreto, que puede multiplicarse exponencialmente en poco tiempo, con rumores, desinformación y manipulación de los hechos con dudosa intención. Pero para que una negación tenga una gran repercusión social, es necesario que las personas eviten a quienes contradicen sus interpretaciones de la realidad y se unan a quienes piensan de la misma forma, como enseña la psicoanalista Vera Iaconelli. La propagación del negacionismo científico durante la pandemia de covid-19 no deja lugar a dudas sobre el notable potencial de estos movimientos, incluso como amalgama social: hay quienes se unen y permanecen unidos en la negación.

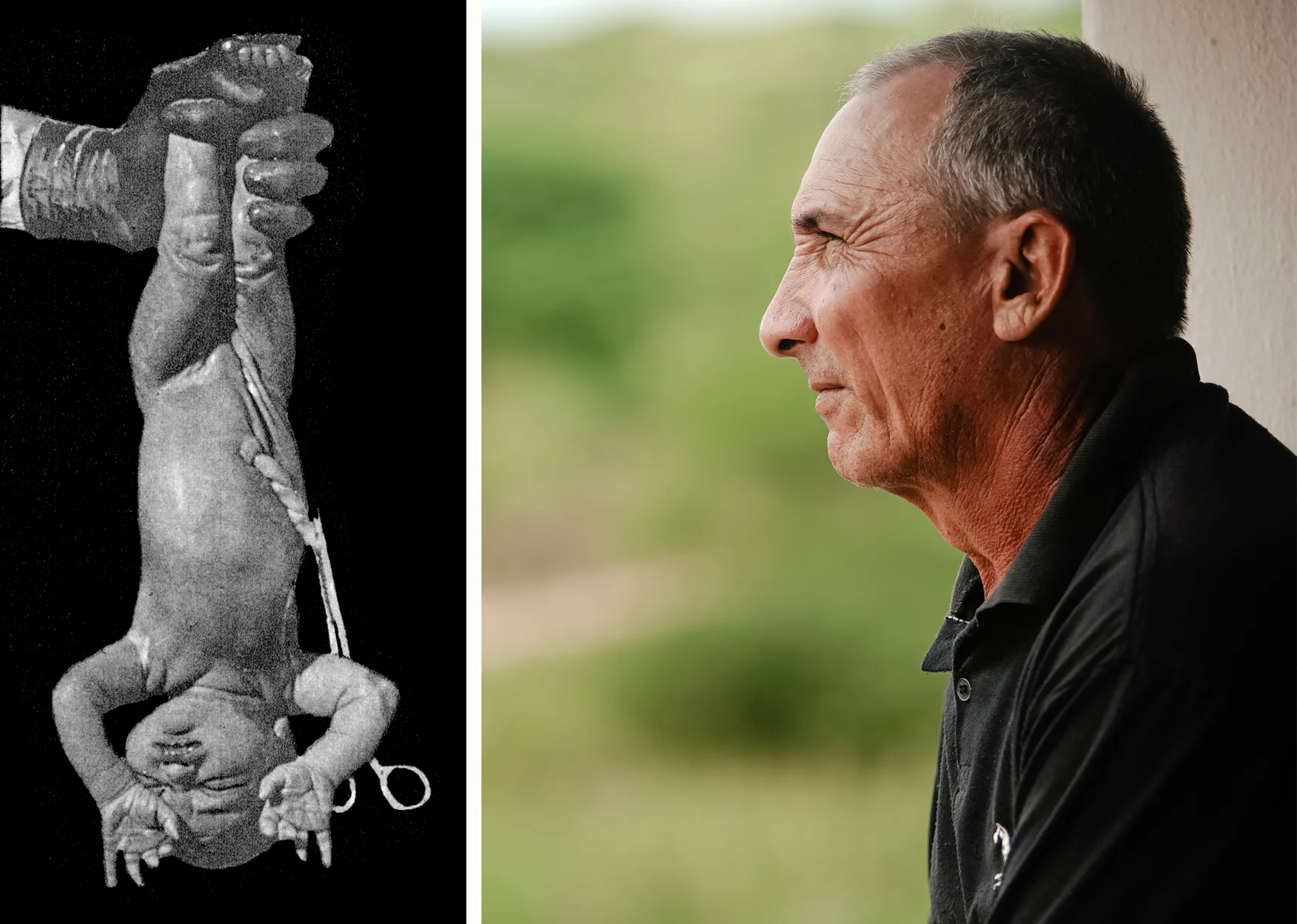

Frente a las imágenes más recientes de las graves vulneraciones de los derechos del pueblo Yanomami, reveladas por SUMAÚMA el 20 de enero, y, sobre todo, frente a la reacción de las autoridades federales recién investidas, que se limitaron a actuar según la legislación brasileña y los tratados internacionales vigentes en Brasil, una parte de la sociedad brasileña dirigió su atención al uso que hacían de la palabra genocidio los miembros del actual gobierno y no al carácter inadmisible de la situación revelada.

Lo que hace que el genocidio sea el más grave de los crímenes es la intención de eliminar total o parcialmente a un grupo humano concreto. No cabe duda de que a los Yanomami se les negó la humanidad: las autoridades federales tenían pleno conocimiento de lo que estaba ocurriendo en su territorio, incluido el número de muertes y su causa. Incumplieron, pues, deliberadamente su deber legal de proteger la vida y la salud de los indígenas. También incumplieron su deber de poner fin a las actividades ilegales de terceros que amenazan ostensiblemente la supervivencia de las víctimas, al obstaculizar su acceso a la atención sanitaria y destruir los recursos naturales imprescindibles para su existencia, entre otras formas de violencia.

Sin embargo, como ocurrió durante la pandemia de covid-19, muchos prefieren considerar que las acciones y omisiones del Gobierno federal con relación a los Yanomami son negligencia o ineficiencia y se niegan a verles la intención de causar la muerte de cientos de indígenas. Otros consideran que los pueblos indígenas son responsables de su propia desgracia al resistirse a la ocupación depredadora de sus territorios. Pero incluso entre quienes reconocen que los indígenas ofrecen una resistencia legítima parece predominar la idea de que los genocidios solo suceden en los conflictos armados, y solo por medio de asesinatos en masa, como los pelotones de fusilamiento o las cámaras de gas.

Sin embargo, este punto de vista no está respaldado por la legislación brasileña ni por el derecho internacional. Según el artículo 6 del Estatuto de Roma de 1998, creado por la Corte Penal Internacional y que Brasil suscribió voluntariamente, «se entenderá por “genocidio” cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo». En Brasil, especialmente la ley n.º 2889 de 1956, prevé hipótesis casi idénticas. En Brasil ya ha habido una condena por genocidio indígena. Se trata de la masacre de Haximú, también perpetrada contra el pueblo Yanomami, en 1993, que en 2006 la Corte Suprema reconoció como crimen de genocidio.

También se discute la responsabilidad que los agentes públicos tienen en acciones ilegales que podrían incluso contribuir al genocidio, pero que supuestamente las llevan a cabo garimpeiros (mineros ilegales) y otros delincuentes de forma autónoma y fragmentada. Pero el artículo 25 del Estatuto de Roma no deja lugar a dudas sobre la responsabilidad penal de quienes inducen la comisión de los crímenes recogidos en el tratado, aunque sea en grado de tentativa; de quienes, con el propósito de facilitar la comisión de ese crimen, sea cómplice o encubridor o colabore de algún modo en la comisión o la tentativa de comisión del crimen, entre otras prescripciones. Lo mínimo que cabría esperar, por tanto, es una investigación exhaustiva sobre el papel que han desempeñado las autoridades federales desde que tuvieron conocimiento de las primeras informaciones, a fin de determinar sus responsabilidades.

Es cierto que la negación taxativa del genocidio indígena no es ninguna sorpresa. Pero debe inspirar cautela. Hay que entender que este falso debate, que induce a la opinión pública a considerar que es técnicamente inadecuado hablar de genocidio con el objetivo de mitigar la gravedad de las violaciones cometidas y allanar el camino a la persistente impunidad de los responsables, tiene al menos dos grandes dimensiones.

El primero es el horror al espejo y al rebote. Lo que hoy se tolera mañana puede ser intolerable, y alguien cercano puede verse implicado.

Brasil es un país en el que la banalización de las palabras moviliza mucho más que la banalización de los delitos más graves. Cuando se trata de una denuncia de genocidio o crímenes contra la humanidad, el foco de la repercusión negativa suele ponerse en los denunciantes, a quienes se trata como sospechosos, y no en los posibles criminales. Denunciar un genocidio o un crimen contra la humanidad, sea cual sea la formación o la historia de la persona que lo denuncia, implica convertirla automáticamente en «militante». Inmediatamente, la opinión técnica del denunciante, a menudo presentada de forma estereotipada o incompleta, se tratará como opinión política y contrapuesta a la de expertos «intachables». A menudo, los bastiones de la supuesta imparcialidad representan a las escuelas más conservadoras del Derecho, o no han estudiado a fondo el caso concreto, o ni siquiera son expertos en la materia, o todo lo anterior. A las víctimas y a sus defensores se les escucha poco o nada.

Entre los juristas —que alegan rigor técnico, siempre signo de elegancia y superioridad— surgen respuestas fáciles, dignas de cursos para oposiciones. No hay apertura para establecer un debate real, porque hay que evitar que se cree un entorno favorable a que se inicien investigaciones con recursos proporcionales a la gravedad de los delitos en cuestión. Y las investigaciones competentes abarcarían inevitablemente una larga lista de sospechosos. ¿Cuántos colaboradores, directos o indirectos, en cuántos espacios públicos y privados, se necesitan para que se cometan crímenes de esta magnitud?

El resultado de esta tensión es la descalificación sistemática de los denunciantes. La denuncia se castiga socialmente, se desprecia; y el delito, si no era genocidio, ¿cuál era? ¿Los que negaron la existencia del genocidio luchan para que se investiguen los otros delitos? ¿O curiosamente solo aparecieron en el debate público para decir que no fue un genocidio?

Hay que reconocer que, ante la vasta repercusión de la reciente crisis de la población Yanomami, una parte de la comunidad jurídica, tardíamente y avergonzada, empieza a balbucear: «ahora sí, tal vez…». ¡Como si no hiciera muchos años que los indígenas presentan indicios y hasta pruebas del genocidio en curso!

Poco a poco, asistimos al «descubrimiento», por parte de legos y especialistas, de que los hechos de los que han tenido conocimiento son compatibles con una intención de destrucción total o parcial de las comunidades indígenas de Brasil. Y con la relevante participación del gobierno federal, tanto a través de conductas activas como omisivas. También descubren que el delito de genocidio no solo implica guerras y paredones, sino que incluye, entre otras hipótesis, el sometimiento de una o varias personas a determinadas condiciones de vida que pueden conducir a su destrucción total o parcial. También descubren que, con arreglo al derecho penal internacional, la expresión «matar» puede tener correlación con el término «causar la muerte», y la presencia de intencionalidad y conocimiento de los delitos puede deducirse de los hechos y circunstancias. Por último, descubren que un comportamiento determinado puede corresponder a varios delitos, que los grandes intereses financieros son una motivación clara de los delitos, que la región en cuestión está ocupada por organizaciones criminales que actúan con total impunidad y tal vez con el patrocinio del Estado. Las lecciones solo no se han aprendido antes porque hay que querer aprender qué es un genocidio para poder reconocerlo.

Siguiendo con el espejo, cabe señalar que al nombrar el delito y a los delincuentes, genocidio y genocidas, el presidente Lula y otras autoridades federales rompen una tradición relativa a la imagen de Brasil. Si no, que lo digan los activistas por los derechos humanos. En general, quienes denuncian las violaciones de derechos que ocurren en Brasil son mal vistos y atacados por agentes del Estado, porque, supuestamente, una denuncia dañaría la imagen del país en el extranjero. Esta percepción es antiética y también anacrónica en estos tiempos en que, para bien o para mal, las imágenes circulan sin intermediarios y los diplomáticos ya no ejercen el control de las tribunas internacionales. Lula ha entendido que lo grave es la práctica de delitos, no la denuncia. «Positiva» es la imagen de un país que investiga, procesa y juzga a los infractores. El mito de la cordialidad debe dar paso, de una vez por todas, a la realidad del Estado de derecho, en el que gobernantes y militares también están sujetos a la ley.

Hay, sin embargo, una segunda dimensión de la mentira, de esta enorme, histórica, tremenda, vergonzosa mentira que es la negación del genocidio indígena en Brasil.

Llamar al genocidio con otros nombres, sin un respaldo técnico debidamente informado, implica participar en el movimiento negacionista que pretende rehabilitar a la extrema derecha brasileña en el debate institucional y en el proceso electoral brasileño.

Hay que entender las imágenes más recientes de un delito antiguo en su contexto histórico, teniendo en cuenta el pasado, el presente y el futuro.

Cuando las indignantes imágenes de los escuálidos Yanomami sean sustituidas por nuevas tragedias, debemos seguir llamando «genocidio» y «genocida» a lo que ha salido a la luz ahora y hace mucho tiempo que ocurre. Quejarse, llorar y contribuir con acciones de rescate es muy poco.

Poner nombre a la monstruosidad es una parte importante de un movimiento amplio que incluye proteger a las víctimas, afrontar de manera clara y definitiva las cuestiones ambientales y económicas que están en juego en los territorios indígenas, reconociendo que los pueblos originarios son hoy el último bastión de protección en la región amazónica. También incluye exigir investigaciones, procesos y juicios, una lucha que históricamente han librado los movimientos indígenas y sus simpatizantes, y a la que tenemos el deber de sumarnos.

También debemos enfrentarnos a todos aquellos que directa o indirectamente alimentan los movimientos que invariablemente desembocan en la aniquilación de seres humanos. Es imperioso reconocer la catástrofe que representa el ascenso de la extrema derecha en países como Brasil, donde coexisten diferentes formas históricas de autoritarismo y exclusión, y ninguna nunca ha sido enfrentada como debería. Es hora de poner nombre al monstruo para que estos crímenes no vuelvan a repetirse: la repercusión de la emergencia de los Yanomami debe ser el punto final del genocidio indígena en Brasil.

Deisy Ventura es profesora titular de la Universidad de São Paulo, donde coordina el Doctorado en Salud Global de la Facultad de Salud Pública y es subdirectora del Instituto de Relaciones Internacionales. Magíster y doctora en Derecho Internacional por la Universidad de París 1, fue una de las coordinadoras del estudio que demostró la estrategia federal de propagación de la covid-19 que inspiró la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre la covid-19 del Senado Federal.

Traducción de Meritxell Almarza