Foram pouco mais de 15 anos entre o momento em que Luiz Inácio Lula da Silva posou sorrindo com as mãos lambuzadas de petróleo, ao comemorar o início da produção do primeiro campo do pré-sal, e o vídeo que divulgou no aniversário de 70 anos da Petrobras, em 3 de outubro deste ano, quando disse que a estatal deveria “participar muito mais da transição energética” no Brasil. Quinze anos não é muito quando se fala em tempo histórico. Mas, além da cambalhota que representou a volta de Lula ao poder, esse também foi o período em que o abandono do longo século do petróleo – com seu saldo de riquezas materiais extraordinárias, devastação ambiental apocalíptica e guerras arrasadoras – se impôs como a condição fundamental para evitar a catástrofe climática que ameaça as novas gerações. Se os brasileiros precisassem de mais uma prova disso, bastaria olhar para o desespero das comunidades ribeirinhas da Amazônia e do Sul do país, umas sem água nenhuma, outras com água demais.

Para muitos pensadores da ecologia, “transição energética” é pouco diante do que o mundo precisa. Não é que não considerem obrigatório acabar com a queima de petróleo, gás e carvão mineral, os combustíveis fósseis que encheram a atmosfera de gases que levam ao aumento da temperatura e mudam o funcionamento da Terra. O que eles dizem é que apenas a sua troca por outras fontes de energia, algumas com custos altos para a natureza e as comunidades em simbiose com ela, não basta para enfrentar uma emergência que põe em xeque o modelo de “progresso”. Nela, estão em questão o hiperconsumo, a superexploração da natureza e a imensa desigualdade na distribuição dos ganhos materiais.

Nem a transição energética, porém, tem um caminho claro no Brasil, um país que fala em ser “grande” no futuro – um futuro que parece nunca chegar –, mas tem dificuldade crônica de pensar em longo prazo. Apesar dos tantos alertas, mesmo com a frequência avassaladora de eventos extremos em 2023, as projeções do governo Lula e das empresas petrolíferas, a estatal Petrobras incluída, são de produção maior de petróleo. Não porque o país vá precisar, mas para exportação.

A própria mensagem divulgada por Lula no aniversário da Petrobras caiu no vazio menos de dois meses depois. No primeiro plano estratégico da estatal aprovado em seu governo, neste 23 de novembro, os investimentos em novas energias nos próximos cinco anos ficaram em cerca de 7%: abaixo do que era esperado.

Emergência em Manaus: mulher e criança no leito do rio Negro, que secou devido ao El Niño e à crise climática causada em boa parte por combustíveis fósseis. Foto: Michael Dantas/AFP

‘Bilhete premiado’, ‘dádiva’ ou ‘maldição’?

Um ano depois daquele 2 de setembro de 2008, quando sujou as mãos com o óleo do campo de Jubarte no Espírito Santo, Lula fez um discurso que se revelou profético. Ao anunciar regulações que, entre outras medidas, previam o uso do dinheiro do pré-sal num fundo para a educação e a saúde, ele disse que aquele “bilhete premiado” poderia se transformar de “dádiva” em “maldição”. Para que isso não acontecesse, afirmou, a maior parte dos lucros deveria ficar no país e ser usada para combater a pobreza. Além disso, o Brasil não poderia se transformar num grande exportador de petróleo bruto, como outros países “que caíram na tentação do dinheiro fácil”.

A maior parte das medidas anunciadas por Lula no discurso – como o controle da Petrobras em todos os campos do pré-sal e a obrigatoriedade de um alto patamar de encomendas de equipamentos à indústria nacional – foi desfeita depois do impeachment de sua sucessora, Dilma Rousseff (PT), em 2016. As mudanças foram motivadas tanto pelas denúncias de corrupção da Operação Lava Jato, que levaram a estatal a reduzir seus investimentos, quanto pela agenda neoliberal, de redução do tamanho do Estado, proposta pelo vice golpista Michel Temer (MDB), que assumiu a presidência. As medidas, é fundamental assinalar, foram tomadas com o aval dos setores econômicos que haviam apoiado a derrubada de Dilma. No governo do extremista de direita Jair Bolsonaro, o Fundo Social do Pré-Sal passou a ser usado para o pagamento da dívida do governo. No fim de 2022, seus recursos de 19,8 bilhões de reais correspondiam a apenas 0,3% do Fundo Soberano Norueguês, também criado com a renda do petróleo e no qual o do Brasil foi espelhado.

A ironia atual, porém, é que há boas perspectivas de o Brasil tornar menos poluente sua matriz energética – as fontes de energia usadas para iluminar casas, cozinhar, mover máquinas e indústrias e transportar pessoas e mercadorias. Mas, apesar delas, os cenários e os planos oficiais indicam um aumento da produção de petróleo no país. Isso não acontecerá tanto para manter a “segurança energética” brasileira, como a Petrobras argumentou ao pedir que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) reconsidere a negação da licença para perfurar um poço na bacia da foz do Amazonas. A produção maior será para vender ao exterior. O Brasil estará exportando poluição à custa da destruição da natureza. Mesmo que faça tudo certo para cumprir suas metas de redução das emissões dos gases do efeito estufa e se torne a “potência verde” que Lula tem apregoado em suas falas pelo mundo, a contradição é intransponível.

Esses dois objetivos têm altíssimas probabilidades de serem excludentes entre si, como aponta Suely Araújo, ex-presidenta do Ibama e especialista em políticas públicas do Observatório do Clima, que reúne 95 organizações socioambientais brasileiras. Ela chama a atenção para a falácia de outro argumento que vem sendo muito usado por porta-vozes do governo: o de que o Brasil precisa da renda de novas frentes de exploração de petróleo para financiar a transição energética. “Nós não temos tempo para isso. Um bloco perfurado hoje vai gerar produção e royalties daqui a uma década. Não temos uma década para esperar a transição energética. Isso seria assumir um nível de crise climática insuportável”, afirma Suely.

Juntos pelo petróleo: Dilma (Casa Civil), Sarney (Senado), dona Marisa, Lula, Temer (Câmara) e Edison Lobão (ministro de Minas e Energia) no anúncio das regras do pré-sal em 2009. Foto: Alan Marques/Folhapress

Brasil planeja exportar poluição ao custo da natureza

Em 2022, o Brasil foi o nono maior produtor mundial de petróleo, numa lista liderada por Estados Unidos, Arábia Saudita e Rússia. Produziu em média 3,1 milhões de barris por dia, volume que aumentará neste ano. Dessa produção, mais de um terço foi para exportação – em parte porque o país parou de investir em suas refinarias e não fabrica todos os derivados do petróleo que utiliza.

Em fevereiro de 2023, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), órgão ligado ao Ministério de Minas e Energia que subsidia o planejamento do setor, publicou um Programa de Transição Energética. O documento foi elaborado sob a liderança do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri), entidade que é não governamental mas reúne diplomatas e técnicos que já passaram pelo governo.

O programa prevê que a participação do petróleo na matriz energética brasileira cairá dos atuais 35% para entre 5% e 15% em 2050, ano em que o país se comprometeu a zerar suas emissões de gases-estufa, o que significa não emitir mais do que a natureza é capaz de absorver. O documento reconhece que isso representa um “dilema crucial” para a indústria petrolífera no país, mas não sugere a diminuição da produção. Embora registre que o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) estima que a queda na procura poderá levar à redução pela metade da produção brasileira em 2035, o programa cita outros estudos que “apontam que o petróleo brasileiro terá um papel relevante para atender ao mercado global no futuro” e deverá ser “um dos últimos a sair do mercado”. Argumenta que, pela produtividade dos campos do pré-sal e suas características físicas, o petróleo brasileiro é competitivo. O Brasil, segundo o documento, aumentaria sua produção de petróleo bruto, pelo menos até 2040, para em torno de 4,5 milhões de barris por dia, “voltado a atender à demanda externa”.

O Plano Nacional de Energia 2050, lançado pela EPE no segundo ano do governo Bolsonaro, vai mais longe. Diz que o Brasil deverá se consolidar como “grande produtor e exportador de petróleo” até 2050. Prevê uma produção de 5,5 milhões de barris por dia em 2030 e de até 6,1 milhões de barris em 2050, o dobro da atual. Num cenário de “estagnação”, com preços mais baixos e dificuldades de colocação no mercado internacional, ainda assim essa produção seria, segundo o plano, de no mínimo 3,6 milhões de barris a cada dia daqui a 27 anos.

Essas estimativas dão curso a declarações como a feita em 9 de outubro pelo presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, em conversa com jornalistas: “Nós vamos produzir cada vez mais do petróleo que a humanidade vai consumir”. Ou a do presidente da petrolífera britânica Shell no Brasil, Cristiano Pinto da Costa, que disse ao jornal O Estado de S. Paulo, em fevereiro, que os campos de petróleo no Brasil serão dos últimos a serem fechados por sua empresa. Ou a do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ao afirmar, no fim de setembro, ao jornal Financial Times, que o Brasil tem “autoridade moral” para discutir com o mundo uma “transição energética justa” e ao mesmo tempo aumentar sua produção de petróleo, incluindo a busca de óleo na foz do Amazonas.

Silveira alegou que esse cacife decorre do fato de que mais de 80% da matriz elétrica do país – que contabiliza apenas a energia usada para gerar eletricidade – é baseada em fontes não fósseis. A fatia é muito maior do que a média mundial, de cerca de 30%. Quando se considera toda a matriz energética – que inclui transportes e o uso industrial e doméstico do carvão e do gás – a proporção no país é de mais de 50% de fontes fósseis. Embora essa porcentagem fique bem abaixo da média mundial, de quase 85%, o setor de energia é responsável por 18% das emissões de gases-estufa no Brasil, que é o sétimo maior emissor mundial. Em termos absolutos, só esse setor polui mais a atmosfera do que todas as emissões de países como Itália e Argentina. Se é inescapável acabar com o desmatamento e a agropecuária que avança sobre as florestas, responsáveis pela maior parte das emissões brasileiras, também é certo que, sem mudar a matriz energética, o país não será neutro em carbono em 2050.

Também no fim de setembro, a Agência Internacional de Energia – formada por 31 países-membros e 13 associados, entre estes o Brasil – divulgou seu segundo relatório em pouco mais de dois anos sobre o “Caminho para o Net Zero”, isto é, o que precisa ser feito para que a matriz energética mundial zere suas emissões em 2050. Ainda dá tempo, diz o documento, de evitar que a temperatura média do planeta aumente mais do que 1,5 grau Celsius até o fim deste século, em relação aos níveis pré-Revolução Industrial, como os países se comprometeram a fazer em 2015, no Acordo de Paris sobre o clima. Mas é preciso correr: a demanda mundial por petróleo tem que cair 75%: de 97 milhões de barris por dia em 2022 para 77 milhões em 2030 e 24 milhões em 2050.

Esse petróleo remanescente seria usado sobretudo na indústria petroquímica – que produz matérias-primas para produtos que vão do plástico a tintas, peças de carro e remédios – e para uma frota mais antiga de aviões e navios que ainda não seja movida a combustíveis menos poluentes (um avião opera em média 30 anos, e um navio, 40).

No lançamento do relatório, o diretor-executivo da Agência Internacional de Energia, o economista turco Fatih Birol, previu que a demanda por petróleo chegará ao pico antes de 2030. Disse estar animado com o aumento da geração de energia eólica e solar e do uso de carros elétricos, que hoje representam um em cada cinco vendidos no mundo. Reiterou a posição do relatório anterior, de 2021, de que não há necessidade de abertura de novas frentes de exploração de petróleo, gás e carvão. Diante da reação furiosa da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), que havia divulgado uma nota chamando suas recomendações de “arriscadas” e “perigosas”, Birol declarou: “As empresas de óleo e gás precisam pensar com muito cuidado, porque esses investimentos de grande escala em combustíveis fósseis não apenas representam um risco para nosso clima, mas também, devido à nova tendência da demanda, um risco de negócio, econômico”.

O fato de os combustíveis fósseis só terem sido arrastados para o centro dos debates nos últimos anos, mais de três décadas depois da assinatura, em 1992, da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, é testemunha do poder tentacular da indústria petrolífera.

Três semanas antes do lançamento do relatório da Agência Internacional de Energia, a Convenção do Clima publicou o primeiro balanço técnico das medidas adotadas pelos países para o cumprimento do Acordo de Paris. O documento mostrou que, nos anos de 2019 e 2020, ainda se investiu mais em fósseis do que em ações para deter a crise climática, incluindo a produção de combustíveis “renováveis” – como são chamados aqueles que usam fontes como água, sol, vento e biomassa (material orgânico que vem de cultivo ou resíduo, como cana, madeira de eucalipto, óleos, cascas e bagaços de vegetais, lixo). Já no início de novembro, a ONU calculou que a produção mundial de petróleo prevista para 2030 é o dobro da que seria compatível com a meta de limitar a 1,5 grau o aumento da temperatura da Terra. Assim como fez a Agência Internacional de Energia, o balanço da Convenção do Clima ressaltou que acabar com o uso de petróleo, gás e carvão é “indispensável” para zerar as emissões.

Produtores de fósseis são “arquitetos da devastação coletiva”

A expressão em inglês para a eliminação gradual do uso de combustíveis fósseis – phase-out – é a reivindicação principal dos movimentos pela salvação do planeta na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas deste ano, a COP-28. O encontro acontecerá a partir de 30 de novembro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, um país petrolífero ligado à Opep, sob a presidência do chefe da estatal de petróleo local, Sultan Al Jaber. No Brasil, 61 organizações da sociedade civil pediram em 16 de novembro que a COP-28 determine um cronograma para o phase-out, liderado pelos países materialmente ricos, que são historicamente os maiores poluidores, e os grandes produtores. O máximo que as negociações alcançaram até agora – em 2021, na COP-26, em Glasgow, na Escócia – foi um compromisso com um phase-down (redução gradual), e apenas no caso do carvão.

Petroestado: Dubai, emirado que ergueu seus arranha-céus com dinheiro do petróleo, será a sede da COP-28, cujo principal desafio é o fim dos combustíveis fósseis. Foto: Karim Sahib/AFP

Numa entrevista da Rede Global sobre Óleo e Gás, formada por organizações socioambientais que monitoram a produção de combustíveis fósseis, a canadense Catherine Abreu, diretora da ONG Destination Zero (“destino zero”), disse que “este ano representará um tudo ou nada para a credibilidade das negociações” nas COPs. Ela afirmou que a “história vai condenar” os grandes produtores de fósseis que questionam o relatório Net Zero da Agência Internacional de Energia “para justificar a expansão sem fim” de seus projetos: “Podemos ver claramente os arquitetos de nossa devastação coletiva”.

Para esses arquitetos da devastação, a invasão da Ucrânia pela Rússia foi um alento. Dependentes do gás russo, que respondia por cerca de 35% do seu consumo, os países europeus correram para firmar novos contratos de fornecimento com países árabes e africanos e atrasaram a substituição do carvão. O governo conservador do Reino Unido deu sinal verde para a exploração de um megacampo no mar do Norte. Nos Estados Unidos, que aumentaram a venda de gás aos europeus, o governo de Joe Biden, do Partido Democrata, autorizou uma nova frente de exploração no Alasca. A própria Rússia de Vladimir Putin escapou dos efeitos das sanções ao seu petróleo aumentando as exportações para países como Índia e China.

Na Assembleia Geral da ONU, em setembro, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, expressou com eloquência sua indignação: “Quando mais as ações eram necessárias, quando os discursos já não serviam, quando era indispensável depositar os dinheiros nos fundos para salvar a humanidade, quando era preciso se afastar quanto antes do carvão e do petróleo, inventaram uma guerra e outra e outra”. Petro suspendeu a autorização para novos projetos petrolíferos em seu país e propôs que a Amazônia seja declarada uma zona livre de fósseis. “Invadiram a Ucrânia, mas também o Iraque e a Líbia e a Síria. Invadiram em nome do petróleo e do gás”, afirmou.

Corrida da devastação: invasão da Ucrânia pela Rússia, grande produtora de gás e óleo, fez os preços subirem e os países buscarem novas reservas e fornecedores de fósseis. Foto: Anatoly Stepanov/AFP

O calculado desabafo de Petro refletiu o descompasso entre o risco existencial representado pela emergência climática e os cálculos geopolíticos, que continuam submetidos ao “dilema do prisioneiro”. Em seu enunciado original, o dilema do prisioneiro, um conceito da chamada teoria dos jogos, imagina duas pessoas acusadas de cumplicidade num crime que são interrogadas separadamente. Se nenhuma delas colaborar com os investigadores, a pena de ambas pode ser menor. Se uma denunciar a outra, essa poderá ter uma pena menor e o cúmplice será condenado a uma pena maior. A premissa do jogo é que nenhuma das duas sabe que atitude a outra pessoa vai tomar. Transportado para a emergência climática, o dilema significa que os países teriam um resultado melhor se cooperassem entre si, mas podem tender a buscar uma vantagem em curto prazo, se imaginarem que os outros vão fazer o mesmo. É por isso que Fatih Birol, o diretor da Agência Internacional de Energia, afirmou: “Os governos precisam separar o clima da geopolítica, dado o tamanho do desafio”.

Com exceção dos países altamente dependentes da exportação de fósseis, como os árabes, o “prisioneiro” menos previsível hoje são os Estados Unidos. Das nações materialmente ricas, é a única – pelo menos da boca para fora – onde não há consenso na cúpula política sobre a necessidade de deter o cataclismo climático. Há medo de que os republicanos voltem ao poder e paralisem o bilionário pacote de transição energética de Biden. O estadunidense Michael Klare, autor do livro Blood and Oil (sangue e petróleo, em tradução livre, sem edição no Brasil), diz que por isso reluta em fazer projeções sobre a queda na produção. “Na Europa, onde há grande ênfase na redução das emissões de carbono e no aumento do uso de energias renováveis, as empresas buscam se adaptar às regras. Nos Estados Unidos, onde os republicanos em grande medida conseguiram bloquear essas políticas, gigantes como Exxon e Chevron não sentem a mesma pressão para fazer esse tipo de transição”, exemplifica.

Além dos dois relatórios já lançados sobre o caminho para a neutralidade climática, a Agência Internacional de Energia publica anualmente um Panorama Mundial da Energia, que é baseado nas políticas efetivamente adotadas pelos países. No documento de 2022, o Brasil está na lista daqueles que aumentarão sua produção de petróleo pelo menos até 2040, junto com Estados Unidos, Canadá, Guiana, Venezuela e todos os árabes – Iraque, Irã, Kuwait, Arábia Saudita e Emirados Árabes. O Panorama de 2023, divulgado em outubro, destaca que, na América Latina, Brasil e Guiana são as nações que preveem o maior aumento da produção de petróleo para exportação até 2035. O documento adverte, porém, que contar com os mercados externos torna os dois países “altamente sensíveis ao ritmo das transições globais” – isso significa que, se de fato o mundo reduzir a demanda por combustíveis fósseis, pode não haver quem compre esse óleo.

Na entrevista de 9 de outubro, SUMAÚMA questionou Jean Paul Prates, o presidente da Petrobras, sobre o relatório Net Zero da Agência Internacional de Energia. Ele chamou o documento de wishful thinking – um pensamento sem base na realidade – e disse que tem “muita dificuldade de acreditar” que a transição energética no mundo acontecerá em 30 anos. “Eu prefiro errar por mais, que a gente se acostume com a ideia de que vai conviver com o petróleo um pouco mais de tempo”, afirmou. Dias antes, no programa Roda Viva, da TV Cultura, Prates havia falado num horizonte de 50 a 60 anos para o fim da era do petróleo. É um prazo tão grande que, ao final dele, não se sabe quem estará vivo para ver – mas é possível prever o nível de devastação ambiental e de queda brutal da qualidade de vida a que as novas gerações estariam condenadas.

Como é usual em suas manifestações públicas, Prates argumentou que a cadeia produtiva da Petrobras é uma das que menos emitem gás carbônico no mundo. “Se a gente não produzir, outros vão produzir com muito mais emissão”, alegou, citando as tecnologias desenvolvidas pela empresa para reinjetar nos depósitos subterrâneos o CO² (gás carbônico) liberado quando o petróleo é extraído. Embora ambientalistas reconheçam que a estatal, desde 2015, reduziu em 39% as emissões na produção, eles afirmam que o mais determinante é o que se emite na queima dos fósseis – isto é, no uso cotidiano do petróleo e de seus derivados. Uma análise do Observatório do Clima mostrou que 85% do gás carbônico gerado pela Petrobras vem do consumo – e não da produção – do petróleo e do gás produzidos pela estatal.

Investir em tecnologias que impedem que o carbono chegue à atmosfera – conhecidas pela sigla em inglês CCS (de captura e armazenamento de carbono) e CCUS (captura, uso e armazenamento de carbono) – tem sido uma estratégia de petrolíferas e outras indústrias altamente poluidoras para reduzir a pressão sobre elas. As empresas exploram uma brecha em relatórios da ONU e da própria Agência Internacional de Energia que fazem uma distinção entre a exploração de fósseis com e sem compensação de emissões, mas sem definir exatamente o que isso significa – se o uso de tecnologias de captura ou o plantio de florestas, que absorvem gás carbônico, por exemplo. De toda forma, o relatório Net Zero deste ano da Agência Internacional de Energia reduziu o peso dado a essas tecnologias para o cumprimento das metas do Acordo de Paris. O texto afirma que o carbono que deixa de ir para a atmosfera com o uso de técnicas de captura equivale hoje no mundo a apenas 0,1% das emissões anuais do setor de energia.

‘Errar por mais’: Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, disse a SUMAÚMA que tem ‘muita dificuldade de acreditar’ que a transição energética no mundo acontecerá em 30 anos. Foto: Mauro Pimentel/AFP

SUMAÚMA perguntou a Prates se calculava que as empresas petrolíferas concorrentes abririam espaço para a Petrobras num mercado internacional em declínio. Ele disse que “esse não é ponto”: “Muitas delas vão fazer transição ou vão morrer mesmo, porque vão se transformar em outra coisa, muito mais rápido do que as estatais. O papel das estatais de petróleo será carregar nas costas essa última necessidade”. Ele alegou que, para a sociedade brasileira, é melhor que a Petrobras “produza a última gota que a gente precisar” do que deixar que outras petrolíferas ocupem esse espaço no país. A Petrobras responde por cerca de 70% do petróleo extraído no Brasil, mas outras empresas atuam no setor desde a quebra do monopólio estatal, no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998).

O presidente da Petrobras insistiu que a estatal terminará conseguindo a licença para perfurar o bloco 59, na bacia da foz do Amazonas: disse que a empresa “precisa saber se tem óleo ali” e que, se houver, caberá ao governo decidir se vai explorá-lo. O Ibama negou a autorização por causa da sensibilidade ambiental daquele litoral e da falta de estudos mais amplos sobre as consequências da abertura de uma nova fronteira petrolífera na região. A sociedade civil ressalta também a incoerência de abrir essa frente agora, quando o fim da era do petróleo ganha urgência.

Apesar do discurso pró-ampliação da exploração de petróleo, Prates admitiu que existem alternativas para a Petrobras, como a revitalização de campos antigos do litoral do Sudeste. Contraditoriamente, assumiu pela primeira vez que, dentro da estatal, já se discute quando será o pico de produção da empresa: esse horizonte estaria situado em torno de 2030.

Divulgado em setembro de 2022, outro estudo da Empresa de Pesquisa Energética, ligada ao Ministério de Minas e Energia, fez uma estimativa de quando seria esse pico para o Brasil, considerando todas as reservas já descobertas e avaliadas: ele ocorreria em 2029, com 4,9 milhões de barris por dia. Já é quase o dobro dos 2,5 milhões de barris diários que o Brasil consome hoje em petróleo e seus derivados. Portanto, indica que o país pode prescindir de abrir novas frentes de exploração se diminuir seu consumo, de acordo com suas metas climáticas.

Questionado se pretendia rever os cenários que projetam um aumento contínuo da produção de petróleo além de 2030, o Ministério de Minas e Energia disse, por meio de sua assessoria de imprensa, que essas previsões “são constantemente revisadas”. Porém citou apenas fatores conjunturais como base dessas revisões, incluindo “a descoberta de novas reservas” e “investimentos no desenvolvimento de campos já descobertos”, sem mencionar a estimativa da Agência Internacional de Energia de que a demanda mundial começará a cair em 2030.

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse em novembro que uma possível decisão sobre prazos para a exploração de petróleo no Brasil caberá ao Conselho Nacional de Política Energética, formado pelos titulares de 16 ministérios, incluindo o dela. “O Brasil não se furta a fazer o debate sobre o declínio da exploração de petróleo, mas obviamente é um debate global”, disse ela. O Conselho é presidido pelo Ministério de Minas e Energia, e ainda não discutiu o assunto. O ministro Alexandre Silveira, do PSD, tem sido um dos maiores defensores do aumento da exploração de petróleo e gás no governo. Silveira indicou o atual presidente do Conselho de Administração da Petrobras, Pietro Mendes, que é funcionário de carreira da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), trabalhou no Ministério de Minas e Energia no governo Bolsonaro e atualmente é secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis da pasta.

Roberto Schaeffer, professor de economia da energia do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia (Coppe) da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é um dos autores do Programa de Transição Energética que foi lançado em fevereiro. Também colaborador do painel científico da ONU sobre mudança climática, conhecido pela sigla IPCC, Schaeffer defende a posição de que o óleo brasileiro, particularmente o do pré-sal, “poderia substituir petróleos que têm um custo de produção maior, pegada de carbono maior e custo de refino mais alto”. O problema é que, para essa substituição acontecer em linha com a necessária redução do consumo de fósseis, teria que haver um acordo internacional sobre o phase-out. “Faz sentido abandonar campos do Canadá, da Venezuela e dos Estados Unidos, e eventualmente estimular petróleos como o brasileiro e o angolano”, diz ele.

Não, porém, na foz do Amazonas. Schaeffer afirma que insistir nessa nova frente de exploração na Amazônia “é dar um tiro no pé”: “A foz do Amazonas precisa ser preservada pelos riscos que oferece e pelo fato de o Ibama não ter autorizado a sua exploração justamente por isso. Defender a exploração ali é ir contra as vantagens que o petróleo brasileiro tem em relação a outros”.

O professor da Coppe trabalha com um horizonte de 20 a 30 anos para o fim da era do petróleo. “Nossos estudos têm mostrado que a produção e a demanda vão cair, quase zerando, em 2050, 2060”, afirma. “A guerra da Ucrânia confundiu um pouco as coisas, mas é o começo do fim. Petróleo, gás, carvão, não tem volta. Eólica e solar hoje já são as fontes mais baratas do mundo, e isso não tem volta também”, diz. “Se eu fosse o presidente da Petrobras, vendo que esse negócio aí vai virar um mico daqui a 20, 30 anos, estaria muito preocupado em preparar a empresa para um novo momento.”

Petróleo para exportação: arquipélago de Bailique, Amapá, região biodiversa perto da foz do Amazonas onde o governo Lula quer abrir uma nova frente de exploração. Foto: Victor Moriyama/Greenpeace

Gerente de projetos do Instituto de Energia e Meio Ambiente (Iema), Ricardo Baitelo reconhece as dificuldades de “fazer futurismo”. Mesmo assim, considera que contar com uma participação expressiva em um mercado internacional de petróleo que tende a diminuir é “excesso de otimismo” da Petrobras e dos defensores da exploração fóssil no Brasil. Ele cita o caso da China, hoje a maior emissora de gases-estufa, que antecipou seus planos de instalação de energia solar e eólica. E, embora só tenha se comprometido a zerar suas emissões em 2060, agora prevê chegar mais rápido, antes de 2030, ao pico do uso de petróleo. Em meio às tensões com os Estados Unidos, a China, a maior compradora do óleo brasileiro, quer diminuir sua dependência do combustível importado.

“Os mercados são globais. Se todo ano as energias renováveis estão crescendo em todas as regiões do mundo, elas estão realmente substituindo as energias fósseis”, diz Baitelo. Desse modo, a expectativa de contar com a renda do petróleo indefinidamente tende a adiar os planos de transição e, no final, é ruim para o clima, para o país e para a Petrobras. “Claro que é difícil falar quando vai ser o pico do óleo, mas esse espaço vai acabar”, assegura.

Brasil pode passar da dependência a mais dependência

Nos seus dois primeiros mandatos, Lula foi fotografado pelo menos três vezes com as mãos sujas do que, no início de sua era, foi chamado de “ouro negro”. Não escapou a ninguém que ele mimetizava o gesto feito por Getúlio Vargas em 1952, no ano anterior à aprovação da lei que criou a Petrobras e deu à estatal o monopólio da exploração, da produção e do refino do petróleo. Getúlio, depois de governar como ditador no Estado Novo, entre 1937 e 1945, havia voltado ao poder pelo voto em janeiro de 1951, com base num programa nacionalista que sofria grande pressão da oposição conservadora. A fotografia foi feita quando visitava um poço em Candeias, na Bahia.

A campanha “O petróleo é nosso” tinha sido lançada em 1948, liderada pela União Nacional dos Estudantes (UNE) e por militares nacionalistas, que disputavam o comando do Clube Militar com os anticomunistas, contrários à proposta do monopólio estatal. Na época, o Brasil só havia encontrado petróleo em volume comercializável justamente em poços em terra, na Bahia. No entanto, grandes descobertas em países vizinhos, como Venezuela e Argentina, alimentavam a crença de que também haveria depósitos abundantes no país, como é contado no livro A Questão do Petróleo no Brasil – Uma História da Petrobras, de 1993, que é fruto de um projeto da estatal e do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Empurrão em Getúlio: cartaz da campanha ‘O Petróleo é Nosso’, lançada em 1948 por

estudantes e militares que temiam a dependência do combustível importado. Foto: Reprodução

Desde os anos 1930 setores nacionalistas já se preocupavam com a dependência de combustível importado, num mercado dominado por empresas americanas. Naquela década foi criado o Conselho Nacional do Petróleo, com poder de regular a importação e a distribuição de óleo bruto e seus derivados. O mesmo decreto nacionalizou o refino. A ideia era usar o dinheiro da venda dos combustíveis para financiar a busca de novas jazidas petrolíferas.

A teoria mais aceita é que o petróleo foi formado a partir de restos de bichos e plantas depositados há milhões de anos no fundo de lagos e mares. Como o carvão mineral e o gás, ele é composto de moléculas de hidrocarbonetos, formadas por átomos de carbono e hidrogênio. Propriedades da substância inflamável e que não se dissolve com água eram conhecidas desde a Antiguidade. Povos da Mesopotâmia, da Ásia e da América a usavam para pavimentar vias, iluminar casas e calafetar as construções para impedir a passagem de água e ar. Embora existam registros de perfuração de poços na China e na Pérsia antigas, em geral apenas o petróleo que conseguia escapar para a superfície era utilizado.

O que mudou essa equação foi a Revolução Industrial, em meados do século 18. Com o aperfeiçoamento do motor a vapor, os combustíveis fósseis – inicialmente o carvão mineral – passaram a ser usados para mover máquinas e meios de transporte. Por causa do uso intensivo do carvão na Inglaterra, onde essa mudança começou, a poluição do ar mais do que duplicou em Londres entre 1700 e 1860, como mostrou o projeto Our World in Data, baseado na contagem das partículas suspensas na cidade. Os romances de Charles Dickens (1812-1870) são repletos de referências ao smog, a névoa de substâncias poluentes provocada pela queima do carvão. “Era uma cidade de tijolos vermelhos, ou de tijolos que teriam sido vermelhos, se a fumaça e as cinzas o tivessem permitido”, escreveu Dickens sobre uma cidade industrial fictícia, Coketown (“cidade do carvão”), em Tempos Difíceis, de 1854, publicado no Brasil pela editora Boitempo.

A década que começou em 1860 foi aquela em que a industrialização do petróleo se consolidou nos Estados Unidos. O primeiro derivado produzido em massa foi querosene para iluminação. Fundada em 1870 por John D. Rockefeller, a Standard Oil passaria a fornecer quase todo o querosene vendido no mundo no fim do século 19, incluindo ao Brasil – onde grandes cidades já eram iluminadas com gás produzido a partir do carvão, mas ainda se usava muito óleo de peixe e de canola. Em 1911, o monopólio de Rockefeller foi dividido por ordem da Suprema Corte americana. Em 1999, duas das empresas que resultaram dessa quebra, a Esso, depois renomeada Exxon, e a Mobil, se fundiram e formaram a segunda maior petrolífera atual, depois da estatal saudita Aramco.

Petróleo e poder: campo petrolífero em 1923 nos Estados Unidos, que se manteriam como maior produtor mundial até os anos 1970. Foto: Jacques Boyer/AFP

Os Estados Unidos se manteriam como o maior produtor mundial de petróleo, de maneira contínua, até os anos 1970. Na Primeira Guerra Mundial, o fornecimento americano de combustível para os tanques, aviões e navios da França e do Reino Unido foi fundamental para garantir a derrota da Alemanha e projetar o país como a maior potência do século 20. Helen Thompson, professora de economia política da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, situa nesse momento o início da “era do petróleo”: “Ficou claro que o poder militar do século 20 estaria baseado no petróleo como fonte de energia”, disse ela em entrevista à revista Nueva Sociedad, publicação latino-americana financiada pela social-democracia alemã.

Com exceção da então recém-criada União Soviética, que se estendia da Europa à Ásia, a maioria dos países europeus não tinha reservas de fósseis. Dessa forma, França e Reino Unido buscaram o controle das reservas do Oriente Médio – os britânicos passariam a explorar petróleo no mar do Norte só a partir dos anos 1960. Em 1951, o Irã nacionalizou a Companhia de Petróleo Anglo-Iraniana, que controlava a exploração no país. Dois anos de tensão culminaram no golpe organizado pelos governos britânico e americano que derrubou o primeiro-ministro Mohammed Mossadegh, em 1953. A Anglo é a antecessora da atual British Petroleum (BP).

A Argentina foi o primeiro país da América Latina a criar uma estatal petrolífera, a YPF, em 1922. Em 1938, o governo de Lázaro Cárdenas, no México, foi além ao estatizar a exploração e expropriar 17 empresas americanas que até então dominavam a atividade no país. A reação do então presidente Franklin Delano Roosevelt foi branda – em parte porque temia que os mexicanos se aliassem aos países do Eixo, liderados pela Alemanha. Mas, como mostrou o episódio iraniano, o ambiente internacional era outro na década de 1950, com a instalação da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética.

Quando, no fim de 1951, Getúlio Vargas mandou ao Congresso o projeto de criação da Petrobras, ele buscou não confrontar diretamente o governo americano nem a oposição. Para surpresa de muitos, a proposta não estabelecia o monopólio estatal do petróleo. Previa a criação de uma empresa mista que teria 51% das ações nas mãos do governo e as demais com sócios privados, permitindo que 10% do controle acionário ficasse com estrangeiros. Particulares poderiam participar de atividades ao longo da cadeia petrolífera.

A reação foi ainda mais surpreendente. Além dos protestos contra o “entreguismo” feitos pelo Centro de Estudos e Defesa do Petróleo e da Economia Nacional (Cedpen), que comandava a campanha “O petróleo é nosso”, o projeto provocou uma reviravolta da União Democrática Nacional (UDN), o principal partido da oposição a Vargas. Até então defensora da abertura ao capital privado, a UDN passou a defender o monopólio estatal, que acabou incluído na lei aprovada.

No último volume de sua trilogia sobre Getúlio Vargas, publicada pela Companhia das Letras, o escritor Lira Neto cita um depoimento de Tancredo Neves, que era então deputado do antigo Partido Social Democrático (PSD). Segundo Tancredo, Vargas o chamou e a outros deputados ao Palácio do Catete, que era a sede da presidência no Rio de Janeiro, para dizer que era favorável ao monopólio estatal. Mas, argumentou, não tinha incluído isso no projeto “para evitar que os adversários rejeitassem a proposta de antemão, por mera pirraça oposicionista, arquivando-a em definitivo”. Mais uma vez, Vargas mereceu a fama de “raposa política”, ao conseguir que a oposição fizesse exatamente o que tinha planejado, sem que ele corresse os riscos de mais um desgaste.

A ofensiva contra seu governo, porém, não amainou. Nos meses seguintes à sanção da lei que criou a estatal, em 3 de outubro de 1953, o cerco dos militares e da oposição sobre o presidente se fechou. Diante de um golpe iminente, ele se suicidou em 24 de agosto de 1954. Na carta em que prometeu “sair da vida para entrar na história”, citou a estatal: “Quis criar liberdade nacional na potencialização de nossas riquezas através da Petrobras e, mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma”.

Apesar da mística que a cercava, a empresa demorou a descobrir novas reservas. Não existia nem sequer curso de geologia no Brasil, e o geólogo americano Walter Link, que havia trabalhado para a Standard Oil, foi contratado para chefiar seu Departamento de Exploração. As críticas a Link se avolumaram quando ele não encontrou novas jazidas significativas em terra. Numa série de informes em 1960, conhecidos como “Relatório Link”, ele sugeriu que a procura se voltasse para a plataforma marítima, como os Estados Unidos começavam a fazer no golfo do México. Sob ataques, o geólogo se demitiu e deixou o Brasil.

Naquele momento, o Brasil só produzia 40% do petróleo que consumia. Isso não impediu que a opção brasileira pelo transporte rodoviário – ainda hoje o maior bebedor nacional do combustível fóssil – fosse aprofundada. No Plano de Metas em que prometia 50 anos de progresso em cinco de realizações, o presidente Juscelino Kubitschek (1956-1961) deu prioridade à expansão da indústria automobilística e à abertura de estradas, incluindo a Belém-Brasília, que ligaria a nova capital em construção ao Norte do país.

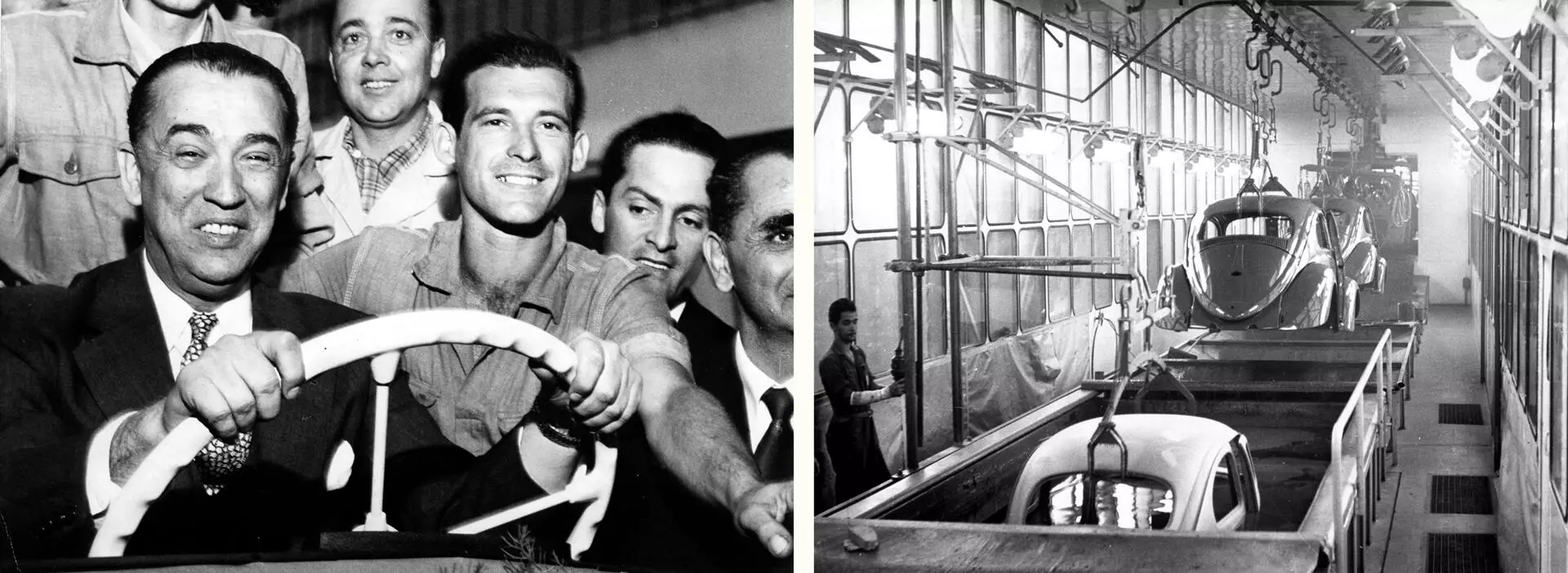

Sem petróleo, mas motorizado: o presidente Juscelino Kubitschek (1956-1961) estimulou as rodovias e a indústria automobilística quando o Brasil dependia de combustível importado. Fotos: Folhapress

Do ponto de vista de um país motorizado e dependente de importações, a situação só piorou até a década de 1970, marcada pela queda da produção nos Estados Unidos e por dois “choques” que levaram à disparada do preço do petróleo: o primeiro quando os produtores árabes decretaram um embargo contra os países que apoiaram Israel na Guerra do Yom Kippur, em 1973, e o segundo provocado pela Revolução Islâmica no Irã, em 1979. Quando o aiatolá Ruhollah Khomeini liderou o movimento que derrubou a monarquia iraniana, o Brasil só produzia 14% do que consumia. Em busca de saídas, a ditadura empresarial-militar (1964-1985) criou o Proálcool, para estimular a produção de álcool combustível.

A reviravolta na nação petrodependente foi a descoberta de grandes reservas na bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro, em meados dos anos 1970. Já em 1985, a necessidade de importação diminuiu para 50%, por causa da nova frente de exploração. Campos foi o carro-chefe da produção petrolífera no Brasil até a descoberta das reservas do pré-sal, no litoral entre o Espírito Santo e Santa Catarina, em 2006, no fim do primeiro mandato de Lula. Foi com a extração desse óleo depositado sob camadas de sal e rochas a até 7 mil metros de profundidade que o volume produzido no país passou da casa de 2 milhões de barris por dia, em 2010, para os mais de 3 milhões de barris atuais.

Nessa mesma década, depois do desastre da invasão do Iraque, os Estados Unidos se voltaram para o gás e o petróleo de xisto, extraídos do interior de uma rocha que precisa ser fraturada com uma mistura de água, areia e produtos químicos. Com a massificação do “fraturamento hidráulico” – altamente poluidor e consumidor de água, podendo levar à extinção de aquíferos –, a partir de 2018 os americanos voltaram a ser os maiores produtores de petróleo do mundo.

Aposta na poluição: exploração de petróleo e gás de xisto por fraturamento hidráulico em 2014, na Califórnia, nos Estados Unidos. O país voltou a ser o maior produtor mundial em 2018. Foto: David McNew/AFP

Como é típico da curta duração das políticas públicas no Brasil, o pré-sal levou o país a deixar de lado os planos de criar um mercado global para seus biocombustíveis, que na primeira década deste século chegaram a ser objeto de tratativas entre o próprio Lula e o então presidente americano George W. Bush, do Partido Republicano.

Quando Lula falou em países que “caíram na tentação do dinheiro fácil”, a Venezuela é um exemplo que vem à cabeça. O país vizinho era um dos maiores produtores mundiais de petróleo desde as primeiras décadas do século 20 e foi o único latino-americano fundador da Opep, em 1960. Já em 1957, Celso Furtado, decano dos economistas brasileiros, escreveu um estudo visionário, apesar do título sem graça: “O desenvolvimento recente da economia venezuelana”. Nele, Furtado afirmava que a Venezuela, que tinha a renda por habitante mais alta da região, não conseguia sair de sua condição de dependência porque a fartura de dólares do petróleo conspirava contra a industrialização e a diversificação da economia. Os dólares lhe permitiam importar tudo o que precisava, o que por sua vez a tornava dependente das oscilações do preço do barril no mercado internacional.

O Brasil nunca chegou a depender tanto da exportação de petróleo quanto a Venezuela, mas hoje está em trajetória perigosa. Em 2022, quando se consideram os valores, o petróleo bruto foi o segundo produto de maior peso vendido pelo país ao exterior, com 42,7 bilhões de dólares, só perdendo para a soja, que rendeu 46,7 bilhões de dólares. Essa tendência se mantém em 2023, facilitada pelo aumento dos preços causado pela guerra na Ucrânia, com o barril ultrapassando os 100 dólares no ano passado. Do ponto de vista meramente econômico, o problema, como acontece com todas as matérias-primas, é a oscilação dos preços. No cenário de emissões zeradas da Agência Internacional de Energia, esse valor seria de 42 dólares em 2030 e 25 dólares em 2050.

Maldição da dependência: restos de óleo às margens do lago Maracaibo, na Venezuela, única nação latino-americana fundadora da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Foto: Federico Parra/AFP

Elites usam o negacionismo para fazer os mais pobres pagarem a conta

Não há dúvidas sobre o passivo climático da era do petróleo. O Orçamento Global de Carbono, um projeto científico internacional, calcula que a concentração de gás carbônico na atmosfera passou de 277 partes por milhão em meados do século 18 para 417 partes por milhão em 2022 – um aumento de 51%. Entre 2012 e 2021 foram emitidos no mundo por ano, em média, 35 bilhões de toneladas de carbono pelo uso de combustíveis fósseis e 5 bilhões de toneladas por mudanças no uso da terra, como o desmatamento. Em 2022, as emissões da queima de fósseis chegaram ao recorde histórico de 37 bilhões de toneladas. O ar estaria ainda mais poluído se as florestas e os oceanos não absorvessem cerca de metade do que é emitido – mas hoje absorvendo cada vez menos devido à exploração predatória da natureza.

O balanço publicado em setembro pela Convenção do Clima mostra que a temperatura média do planeta, entre os anos de 2011 e 2020, já foi 1,1 grau Celsius maior do que na era pré-industrial. As medidas anunciadas até agora pelos países são insuficientes para conter esse aumento em 1,5 grau. Elas levariam a uma escalada para entre 2,4 e 2,6 graus até o fim deste século, com a possibilidade de estacionar em 1,7 grau se todos os compromissos de redução das emissões forem cumpridos. Por isso, o balanço pede muito mais ambição: “Existe uma janela de oportunidade que está se fechando muito rapidamente para um futuro habitável e sustentável para todos”.

Desde o início do século 21 cientistas e filósofos vêm discutindo se a era do petróleo e sua imbricação com a expansão do capitalismo e com a noção dominante de progresso modificou tanto o planeta que deu origem a um novo período geológico, o Antropoceno. Com o humano, da palavra grega anthropos, no centro, seria resultante de um processo sem fim de dominação da natureza em nome de um modelo de desenvolvimento baseado no consumo intensivo. No Holoceno, que significa “totalmente novo” mas começou há 12 mil anos, depois da última “era do gelo”, a estabilidade climática permitiu a agricultura e a fixação de grandes populações em cidades. No Antropoceno, argumentam esses estudiosos, são as atividades humanas que determinam o funcionamento da natureza. Vários fenômenos interligados – o aquecimento da Terra, a poluição de rios e mares, a perda de biodiversidade – ameaçam a vida na casa-comum.

O francês Bruno Latour (1947-2022), um dos maiores pensadores da “ecologia política” – a relação entre a natureza, as estruturas econômicas e as relações de poder –, dizia que vivemos num “novo regime climático”. Para deter a destruição, não basta retirar carbono da atmosfera: é preciso mudar as “condições de existência” e deixar para trás a modernidade tal como era entendida nos anos 1970, disse em entrevista à Folha de S.Paulo em 2020.

A dificuldade de consenso político em torno do que precisa ser feito vem precisamente da escala das mudanças necessárias para impedir a extinção da vida. E também do custo delas, tanto na redução dos privilégios de quem tem demais quanto na provisão de algum conforto a quem não tem nada.

Num ensaio para o livro The Great Regression (A grande regressão), publicado em 2017 pela editora britânica Polity e sem edição no Brasil, Latour reflete sobre a eleição de Donald Trump, no ano anterior, e expõe o que chama de “ficção plausível”. As “elites ilustradas”, diz ele, entenderam desde o fim dos anos 1990 que os perigos trazidos pela mudança do clima estavam aumentando e que seria preciso “pagar um alto preço” por isso. Mas muitos decidiram que os outros é que deveriam pagar – e o negacionismo foi seu instrumento para esse fim.

“Se essa ficção plausível está correta, ela nos permite entender a ‘desregulação’ e o ‘desmantelamento do Estado de bem-estar social’ dos anos 1980, a ‘negação da mudança climática’ dos anos 2000 e, acima de tudo, o vertiginoso aumento da desigualdade nos últimos 40 anos”, escreveu o filósofo. “Todas essas coisas são parte do mesmo fenômeno: as elites estavam tão conscientes que se deram conta de que não haveria futuro para o mundo e que precisavam se livrar de todo o peso da solidariedade o mais rápido possível (daí a desregulação); construir uma espécie de fortaleza dourada para a pequena porcentagem de pessoas que conseguiria seguir com a vida (levando à desigualdade galopante); e, para esconder o egoísmo cru dessa fuga do mundo comum, negar completamente a existência da ameaça (isto é, negar a mudança climática).”

O impacto de ideias como as de Latour é tão abrangente que hoje as expressões “transição ecológica justa” e “transição energética justa” estão na boca de muita gente, embora com ênfases e até significados diferentes.

A “transição energética justa” é exigida, por exemplo, pela Federação Única dos Petroleiros (FUP), como disse Mahatma Ramos dos Santos, o diretor técnico do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep), o centro de estudos da FUP. Para os trabalhadores do setor, define ele, justa é uma transição que “preserve empregos e garanta condições de trabalho decente” nas novas atividades em que a Petrobras vai se envolver. Além disso, diz, ela deve se preocupar com a “redução dos impactos assimétricos” dessas atividades sobre comunidades, cidades e o meio ambiente. No caso atual da foz do Amazonas, isso significa, segundo ele, que a decisão do Ibama sobre a perfuração ali “tem que ser respeitada”.

Catherine Abreu, da Destination Zero, também pediu “equidade e justiça” na saída dos combustíveis fósseis. Num discurso em 2 de outubro na Espanha, ela disse que os países ricos “têm que se mover primeiro e mais rápido”, comunidades que mais sofrem com os efeitos do sistema atual “devem ser diretamente beneficiadas”, a biodiversidade, protegida, e os direitos dos povos originários, respeitados. O fim da era do petróleo é uma oportunidade para acabar também com a “extração de recursos irresponsável”, afirmou,

Decisão perigosa: o Brasil pode consumir cada vez menos petróleo, mas planeja vender para o mercado global, que precisa encolher. Na imagem, plataforma na Baía de Guanabara. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Uma discussão que toma corpo é a taxação do carbono emitido pelos fósseis, como forma de pressão sobre as empresas. Os países africanos, numa cúpula em setembro, no Quênia, propuseram um sistema mundial de impostos sobre o comércio desses combustíveis, o transporte marítimo e a aviação. O dinheiro serviria para financiar ações de enfrentamento à crise climática “em grande escala”. A Declaração de Nairóbi defende a tese de que o sistema ajudaria a isolar esses impostos e sua finalidade das pressões “geopolíticas e internas” dos países.

Um relatório divulgado em agosto pelo Instituto Internacional de Desenvolvimento Sustentável, uma organização não governamental, mostrou que os subsídios aos fósseis nos países do G-20, formado pelas maiores economias do mundo, chegaram a 1,4 trilhão de dólares em 2022. O valor foi recorde por causa das medidas adotadas para evitar que os consumidores, tanto famílias quanto indústrias, arcassem com todo o peso do aumento de preços causado pela guerra na Ucrânia. No Brasil, Bolsonaro, em campanha à reeleição, suspendeu os impostos federais sobre o diesel e o gás. Lula cancelou parcialmente as isenções sobre o diesel, para financiar um criticado programa de compra de carros e caminhões novos, mas elas voltaram em outubro porque o Congresso não votou a medida provisória do governo.

“A mudança de comportamento das empresas petrolíferas vai acontecer se a gente parar de subsidiá-las e colocar no preço o custo social e ambiental dessa produção”, defende Livi Gerbase, assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), uma organização especializada em analisar as contas do governo. O Inesc calculou os subsídios aos fósseis no Brasil no ano de 2021: foram 118 bilhões de reais, incluindo o programa que isenta de impostos a produção e a importação de equipamentos para a exploração de petróleo e gás. O valor é maior do que os 77,5 bilhões de reais pagos naquele ano pelo setor aos governos federal, estaduais e municipais em royalties e participações especiais.

Pedro Bara Neto, consultor em energia que já trabalhou no Fundo Mundial para a Natureza (WWF), acredita que um imposto global como o proposto pelos africanos poderia funcionar. “Se não tiver alguma ruptura, nem que seja uma pequena ruptura, uma coisa que mude o status quo, não vai acontecer nada”, afirma ele, que cita o exemplo da Noruega. “Se algum país pode abrir mão do petróleo é a Noruega. É uma população pequena [5,5 milhões de pessoas], um país riquíssimo e com fundo soberano enorme”, diz Bara. “É difícil porque a turma gosta da Equinor [a estatal petrolífera norueguesa], compra ações da Equinor, ganha dividendo da Equinor.”

Bara e Livi Gerbase reconhecem que taxar os fósseis é complicado porque seu efeito imediato é o aumento de preços. “A maioria das pessoas só quer que o preço na bomba fique mais baixo”, diz ela. Por isso, o relatório do Instituto Internacional de Desenvolvimento Sustentável propõe subsídios focalizados, para os mais pobres. “Para não ficar dando a todo mundo e acabar beneficiando os mais ricos, que são os que mais consomem fósseis”, explica. “Só que são políticas nem um pouco populares. Mas temos que começar a pensar nisso se quisermos encarar a descarbonização de verdade.”

O cientista político Breno Bringel, professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos (Iesp) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), faz parte de uma rede de acadêmicos e ativistas que procura analisar o que chamam de “transição socioecológica” do ponto de vista das populações do chamado Sul Global. Bringel, participante do Pacto Ecossocial e Intercultural do Sul, é um dos formuladores do conceito de “consenso de descarbonização”. Esse conceito, que ele e a socióloga argentina Maristella Svampa apresentaram num artigo publicado na revista Nueva Sociedad, adverte para os riscos de uma transição baseada apenas na mudança da matriz energética. Isso é insuficiente, dizem, para combater a “policrise civilizatória” – crises simultâneas no ambiente, na política e na economia que se alimentam e põem em “questão o modelo baseado no crescimento ilimitado, no progresso e no desenvolvimento”.

No artigo de Bringel e Svampa, o “consenso da descarbonização” aparece como sucessor do “consenso de Washington”, de desregulamentação e redução do Estado, nos anos 1990, e do “consenso das commodities”, nos anos 2000. Neste último, a alta demanda por matérias-primas permitiu que governos de esquerda na América do Sul criassem programas de transferência de renda sem mudar a estrutura social e econômica e muitas vezes ampliando a destruição da natureza – como aconteceu no Brasil com a expansão da soja na Amazônia e a construção da hidrelétrica de Belo Monte.

Apesar de sua face verde, o “consenso da descarbonização” ameaça desembocar em uma nova fase extrativista, criando “zonas de sacrifício” em países do Sul e até regiões do Norte, escrevem os dois. Eles citam, entre outros exemplos, a extração de lítio – mineral usado na fabricação de baterias – na província argentina de Jujuy, onde protestos indígenas foram reprimidos em meados de 2023.

Extrativismo ‘verde’: Indígenas protestam contra a extração de lítio e são reprimidos em Jujuy, na Argentina, em 2023. O mineral é usado na fabricação de baterias. Foto: Edgardo A. Valera/Telam/AFP

“Esse consenso não pensa todas as dimensões da transição ecológica, que tem que passar pelo sistema alimentar, pela organização das cidades, pela mudança de padrões de consumo”, alerta Bringel. “Ele busca descarbonizar, mas mantendo o padrão de consumo atual, insustentável para o planeta. É uma ideia mobilizada em torno do discurso da inovação e da tecnologia, como se, outra vez, o capitalismo e a sociedade pudessem controlar a natureza.”

O cientista político se reuniu recentemente com organizações e parlamentares da União Europeia, que busca assegurar fornecedores de matérias-primas e combustíveis renováveis, como o tão falado “hidrogênio verde” – como é chamado o gás obtido quando se usa energia de fontes não fósseis, como a gerada pelos ventos ou pelo sol, para quebrar as moléculas da água (formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, ou H²O). “No fundo, a grande questão dos países centrais é a segurança energética. [Já] Para os países do Sul, é a possibilidade, em contextos muito degradados de crise, de ter novas formas de financiamento”, analisa Bringel. “O Brasil está sendo projetado como uma potência desse modelo: um novo nicho de mercado para vender tecnologias renováveis a preços que sejam factíveis para o Norte Global, dentro de uma arquitetura que é totalmente assimétrica.”

Se o Brasil quiser lucrar “até a última gota”, pode não haver amanhã

Quando a Petrobras completou 70 anos, Lula havia sido operado para colocar uma prótese no quadril e não pôde ir à comemoração, no Centro de Pesquisas, Desenvolvimento e Inovação (Cenpes) da estatal, no Rio de Janeiro. O presidente gravou um vídeo no qual disse que a empresa é “a mais extraordinária que o Brasil conseguiu criar” e “mais do que uma empresa de óleo e gás”. “A megaoportunidade que este país tem, de ser o maior centro de atração de produção de energia renovável no mundo, vai depender do esforço da nossa querida Petrobras”, afirmou Lula. “Mesmo quando acabar o petróleo, a Petrobras ainda será a grande empresa de energia do país.”

Como isso será feito não parece claro nem para a estatal nem para o governo.

A Petrobras ainda é a maior empresa do Brasil, está entre as dez maiores petrolíferas do mundo e é a única estatal com grandes recursos para investir que sobrou na mão do governo federal depois da privatização da Eletrobras, em 2022. Mesmo seus defensores, porém, reconhecem que ela perdeu boa parte do capital simbólico que já teve, tanto por causa da Lava Jato quanto pelo que chamam de “desmonte” da empresa nos governos de Temer (2016-2018) e Bolsonaro (2019-2022). Prates, seu presidente, disse que teve que explicar aos próprios filhos, “meninos da Zona Sul do Rio”, o que é a Petrobras: “A associação deles é o preço do combustível, mais nada”.

“Seria muito difícil, na sociedade brasileira de 2023, ter um movimento social do tipo ‘O petróleo é nosso’”, diz o cientista político William Nozaki, que foi coordenador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis da Federação Única dos Petroleiros. Ele vê uma terceira causa para essa diferença histórica: uma sociedade que considera “mais voltada para o curto prazo”, por causa das mudanças na economia e no mundo do trabalho.

Nozaki hoje é assessor especial do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o petista Aloizio Mercadante. No banco, que tem 8% das ações da estatal, também é secretário-executivo da Comissão BNDES-Petrobras, criada neste ano para, segundo ele, discutir projetos relacionados à transição energética e à industrialização. Mercadante tem incomodado o Ibama e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, de Marina Silva, ao usar a mão pesada do banco para defender a exploração na foz do Amazonas, alegando que novas reservas poderiam financiar a transição energética. Nozaki apoia a posição de Mercadante, mas, ao mesmo tempo, afirma que a “reconstrução da identidade” da Petrobras passa por ela ser uma “grande empresa de energia”, que pode “ajudar o Brasil a promover um desenvolvimento que também é social, ambiental e sustentável”.

Alternativa possível: um dos caminhos cogitados pela Petrobras é a produção de energia eólica no mar. Na imagem, turbinas no Rio Grande do Norte. Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP

No governo Bolsonaro, o ex-ministro da Economia Paulo Guedes chegou a encomendar estudos para privatizar a Petrobras. A empresa vendeu dezenas de bens, incluindo refinarias e a BR Distribuidora, sua rede de postos de gasolina. A BR virou Vibra, mas a nova dona levou o direito de usar a marca antiga, o que deixa pessoas como Nozaki indignadas, já que muitos continuam pensando que os postos são da estatal.

Em 2022, quando as empresas do setor tiveram lucros extraordinários em todo o mundo, a Petrobras foi a petrolífera que mais pagou dividendos, a parcela do lucro que é distribuída aos acionistas – o que significa que reinvestiu menos. O governo, maior acionista, também recebeu, e ficou ainda mais dependente dessa arrecadação. No plano estratégico da empresa aprovado em 2022, apenas 6% dos investimentos entre os anos de 2023 e 2027, o que corresponde a 4,4 bilhões de dólares, seriam destinados a “iniciativas de baixo carbono”, a maior parte para a “descarbonização das operações”.

Esse plano foi revisto, e o novo, para os anos entre 2024 e 2028, reserva 11% para projetos de “baixo carbono”. A proporção é menor do que o máximo de 15% que havia sido mencionado antes por Prates – e que é o aplicado hoje, na média, pelas principais companhias petrolíferas europeias.

No plano estratégico divulgado em 23 de novembro, os investimentos totais ficaram em 102 bilhões de dólares, 31% a mais do que no planejamento anterior. Haverá mais gastos com refinarias, mas o grosso, 72%, continuará na exploração e produção de óleo e gás. Dos 11,5 bilhões de dólares que a Petrobras prevê destinar ao item “baixo carbono”, na prática 7 bilhões de dólares irão para energias não fósseis, como eólica, solar e biocombustíveis – ou seja, menos de 7% do valor total que a companhia pretende investir, e ainda assim são projetos “em amadurecimento”. O restante do dinheiro vai para pesquisa e principalmente para a “descarbonização” das operações petrolíferas. “ Vamos fazer a transição energética de forma gradual, responsável e crescente”, disse Prates no comunicado.

Nos dias anteriores à aprovação do novo plano pelo Conselho de Administração da Petrobras, houve grande pressão do ministro Alexandre da Silveira, contrário à ampliação das energias renováveis, e principalmente do mercado financeiro, que temia que a estatal passasse a gerar menos lucros em curto prazo.

A controvérsia sobre o plano estratégico refletiu o fato de a Petrobras ser uma empresa “em disputa”, como definiu Mahatma dos Santos, o diretor técnico do Ineep, em entrevista a SUMAÚMA no final de setembro. “É uma empresa tão estratégica do ponto de vista da segurança energética regional e global que está em disputa permanente”, disse Mahatma. “Os trabalhadores são um ator, o mercado é outro. São as dinâmicas internas da governança e da política nacional e internacional que definem as diretrizes de negócios da Petrobras”, acrescentou. Os acionistas privados, a maioria estrangeiros, detêm 49,74% das ações com direito a voto e 81,51% das ações sem direito a voto da estatal.

A pergunta que definirá nossa vida: se ‘o Petróleo é nosso’, nós o queremos?

Num reflexo do aperto do governo para conseguir dinheiro de outras fontes, a Petrobras ganhou um peso enorme no Novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento lançado em agosto por Lula. Na direção contrária à “transformação ecológica” prometida, quase 65% dos investimentos em “transição e segurança energética” no PAC são para combustíveis fósseis, a quase totalidade deles feita pela estatal.

Pedro Bara, Roberto Schaeffer, do Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia (Coppe) da UFRJ, e Ricardo Baitelo, do Instituto de Energia e Meio Ambiente, insistem em que o Brasil precisa definir logo pelo menos algumas políticas de transição energética, sob pena de ficar a reboque das opções feitas nos Estados Unidos, na Europa ou na China. Argumentam que isso ajudaria a própria Petrobras a definir em que novas energias vai investir. “Para fazerem o phase-out [eliminação gradual do petróleo], os governos e as empresas têm que substituir a receita dos fósseis por outra, e a receita de renováveis hoje ainda não é suficiente”, diz Baitelo.

O chamado Plano para a Transformação Ecológica, que está sendo coordenado pelo Ministério da Fazenda, articula programas de várias pastas, que vão além da energia e nem sempre são coerentes entre si. Na mão da Fazenda ficou a definição de normas e instrumentos de financiamento que também buscam adequar o Brasil a padrões internacionais criados pelo Acordo de Paris. Isso inclui a criação do mercado de carbono regulado, que, em sua atual forma, ainda a ser votada na Câmara, atingirá principalmente as emissões do setor industrial, mas não do agronegócio. Inclui ainda uma “taxonomia sustentável”, isto é, uma definição dos processos e produtos que são “verdes”, o que atualmente está em consulta pública.

Não está claro, por exemplo, o que será feito com os transportes e se haverá estímulos à produção de hidrogênio verde para uso dentro do país, e não só para exportação. Os próprios especialistas divergem sobre o melhor a ser feito, em meio a lobbies intensos de indústrias concorrentes.

Nos transportes, a experiência acumulada do Brasil está nos combustíveis de biomassa, que podem ser usados também em aviões e navios, em substituição aos feitos com derivados do petróleo. Esses compostos emitem gás carbônico quando são queimados, mas são considerados menos poluentes porque as plantas absorvem carbono quando crescem e seu processo de produção pode ser descarbonizado. O governo mandou ao Congresso um projeto de lei sobre os “combustíveis do futuro”. O projeto tem foco nos biocombustíveis e pretende unificar critérios para diminuir a emissão de gases-estufa no ciclo de fabricação e uso.

Direto para a China: projeto de lítio Grota do Cirilo, da empresa canadense Sigma Lithium, em Minas Gerais, que está destinando sua produção para os chineses. Foto: Douglas Magno/AFP

Enquanto isso, a União Europeia aposta no uso do hidrogênio verde como combustível marítimo e de aviação, e a indústria automobilística, que é global, investe em carros elétricos por causa das metas de substituição dos motores a combustão adotadas por países onde ficam suas sedes. A preferência do Brasil pelos biocombustíveis pode esbarrar nas opções diferentes dos seus principais parceiros comerciais. “Não sei se a Europa vai querer depender de importar combustível de aviação do Brasil porque o Brasil tem biomassa. Ela quer navios a hidrogênio ou amônia, porque as principais patentes para produzir amônia no mundo são alemãs”, comenta Schaeffer.

Até agora, o hidrogênio é produzido principalmente com o uso do gás fóssil como matéria-prima, explica o professor Paulo Emílio de Miranda, do Laboratório de Hidrogênio da Coppe. Ele é utilizado em indústrias de derivados do petróleo e de fertilizantes e para refrigerar máquinas. O gás hidrogênio pode ser convertido em líquido, mas a logística para transportá-lo a longas distâncias e em grande escala ainda não existe.

A novidade hoje é o estímulo à produção de hidrogênio verde para ser empregado também nos transportes e até na geração de eletricidade. O hidrogênio dito “renovável” pode ser produzido também com o etanol como matéria-prima. Carros podem usar baterias alimentadas por hidrogênio de etanol, em vez de eletricidade, o que é objeto de um projeto de pesquisa na Universidade de São Paulo (USP). Nos Estados Unidos, o governo Biden anunciou volumosos subsídios ao “hidrogênio limpo”, o que no caso americano inclui tanto o “verde” quanto o que é feito com gás fóssil, mas prevê a captura de carbono na produção.

O Brasil discute um Programa Nacional do Hidrogênio, mas não tem uma versão final. As primeiras diretrizes foram apresentadas em 2021, no governo Bolsonaro, e em agosto de 2023 o Ministério de Minas e Energia apresentou uma nova versão. Analistas dizem, porém, que ela ainda não é clara o suficiente em seus objetivos e ações. O Congresso, do seu lado, discute um projeto que também poderia subsidiar o hidrogênio feito com o gás fóssil.

Por causa da dificuldade de transporte, os projetos atuais de hidrogênio verde no Brasil estão voltados para a fabricação de amônia para exportação – o hidrogênio é um dos componentes da amônia. Como a amônia é também matéria-prima dos fertilizantes, Pedro Bara cogita que o produto poderia ser a base para tornar o Brasil autossuficiente. Hoje, o país importa 80% dos fertilizantes que consome. “Seria um plano alavancado no programa de hidrogênio que a Petrobras produziria com energia eólica no mar”, diz.

Já Schaeffer argumenta que a produção de hidrogênio verde para fabricar amônia não compensa porque a quebra das moléculas da água consome uma quantidade muito grande de energia renovável. Ele considera que faz mais sentido usar o hidrogênio verde no Brasil para indústrias altamente emissoras, com poucas opções de descarbonização. Cita a siderurgia, que poderia substituir o carvão usado para a transformação do minério de ferro em aço por hidrogênio verde.

O Brasil também não definiu uma política para a fabricação de carros elétricos ou de baterias para equipá-los. A empresa chinesa BYD anunciou que fará na Bahia os primeiros carros a eletricidade fabricados no país. “Isso é uma escolha que não é mais brasileira. O carro elétrico virá, provavelmente com atraso de cinco anos, talvez de dez”, prevê Schaeffer. Nesse caso, seria preciso planejar a rede de eletricidade para abastecê-los. “Tem que ter grandes investimentos em infraestrutura que não estão sendo feitos.”

Se seguir atrasado no planejamento e execução da transição energética, no final o Brasil poderá ficar refém de uma nova geopolítica da energia tão cruel quanto a da era do petróleo. O uso de energia solar, por exemplo, tem crescido, e já corresponde a 5,3% da capacidade da rede nacional de geração de eletricidade. Mas a imensa maioria das placas que captam a luz do sol vem da China. Já existe uma corrida internacional no país por minerais conhecidos como “críticos”, usados em baterias e eletrolisadores, o equipamento que quebra as moléculas de água para obter hidrogênio verde. São minérios como lítio, cobalto, níquel, irídio e platina.

Em novembro de 2022 o governo dos Estados Unidos anunciou investimentos na TechMet, uma empresa com sede na Irlanda, para a produção de níquel e cobalto numa mina no Piauí. No Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, a canadense Sigma é dona da maior mina de lítio do Brasil. Em julho, o Ministério de Minas e Energia anunciou que a primeira remessa da mina foi enviada para a China.

É nosso, mas não queremos: a marcha popular na Cúpula da Amazônia em agosto de 2023 pede o fim da exploração de petróleo na maior floresta tropical do planeta. Foto: João Paulo Guimarães/Greenpeace

A exploração de alguns “minérios críticos” e das chamadas “terras raras” pode ser muito danosa ao meio ambiente. As terras raras são 17 elementos utilizados na fabricação de ímãs para carros elétricos, turbinas eólicas e smartphones, entre outros produtos. São chamadas de raras porque existem em concentrações baixas em alguns minérios. Para separá-las usam-se água e produtos químicos, produzindo lixo tóxico. Hoje, a China domina a produção de terras raras – o Brasil tem a terceira maior reserva, junto com a Rússia, mas não explora. O Ministério de Minas e Energia declarou em agosto que o país pode se tornar “um dos cinco maiores produtores nos próximos anos”.

Todo esse debate – do que pode ser feito para substituir a renda do petróleo e abrir novas frentes de desenvolvimento da indústria – ocorre principalmente na esfera do mercado. No âmbito, aliás, do que Breno Bringel e Maristella Svampa chamam de “consenso da descarbonização”.

O Pacto Ecossocial do Sul propôs um esboço de transição ecológica para a Colômbia, mas Bringel disse que ele não pode ser transposto para outros países, porque tudo depende das realidades locais – o que inclui condições materiais, experiências comunitárias e lutas como a que deve proibir o fraturamento hidráulico no território colombiano e a que levou os equatorianos a decidirem em referendo, no mês de agosto, suspender a produção de petróleo no Parque Yasuní, na Amazônia. Numa declaração divulgada em Bogotá em março, o pacto sugere algumas medidas de aplicação mais geral, como uma renda básica baseada em um sistema tributário mais justo, o perdão das dívidas externas para que o dinheiro seja destinado a ações pelo clima e a valorização, não necessariamente com remuneração, das práticas do “cuidado” – das crianças, dos idosos, dos doentes, dos bens comuns como a natureza.

Para Bringel, uma agenda alternativa tem que repensar os princípios da esquerda no século 20. “A esquerda ficou presa na ideia de igualdade, justiça e redistribuição social como os três grandes princípios que são fundamentais”, diz. “Mas temos que colocar junto os princípios de cuidado, de interdependência entre os humanos e a natureza, de reparação da dívida climática, de ética interespécie.”

Na emergência climática, ninguém é uma ilha – são as ilhas, aliás, as primeiras a desaparecer com a subida dos níveis dos oceanos. Alguns podem pensar em fugir da Terra colonizando outros planetas, como nos filmes, mas a maioria vai enfrentar o dilema entre mudar ou perecer. Se a história der alguma pista, há um risco considerável de isso terminar em guerras e massacres.

Evitar esse fim distópico implica uma luta política tão grande quanto o medo de extinção da vida. Ela passa pela mobilização dos Indígenas e das populações tradicionais para garantir a permanência nas florestas e biomas que conservam e dos quais são parte, pela organização dos moradores das periferias que ficam horas em ônibus lotados para chegar ao trabalho, pela luta dos que defendem a função social da terra, pela capacidade dos ativistas de abalar as estruturas do mundo de arranha-céus como os que Dubai ergueu com o dinheiro do petróleo. É uma luta de todas as pessoas – e está na hora de dizer: se o petróleo é nosso, temos o direito de dizer que não o queremos.

Reportagem e texto: Claudia Antunes

Checagem: Plínio Lopes

Revisão ortográfica (português): Valquiria Della Pozza

Tradução para o espanhol: Meritxell Almarza

Tradução para o inglês: Diane Whitty

Edição de fotografia: Lela Beltrão

Fluxo de edição, estilo e montagem: Viviane Zandonadi

Direção: Eliane Brum