Em cada quinzena do mês, a enfermeira Clara Opoxina passa pelo menos sete dias dentro da Terra Indígena Yanomami. Numa extensa região de serras em Roraima onde vivem cerca de 10 mil Indígenas e que foi uma das mais assoladas pela invasão garimpeira, ela e as equipes que coordena percorrem aldeias, recolhem amostras de sangue dos dedos de todos os moradores para o diagnóstico de malária, medicam os que estão doentes e resgatam os que se encontram em estado grave. Também procuram retomar a atenção básica de saúde, com vacinação e controle de verminoses e desnutrição.

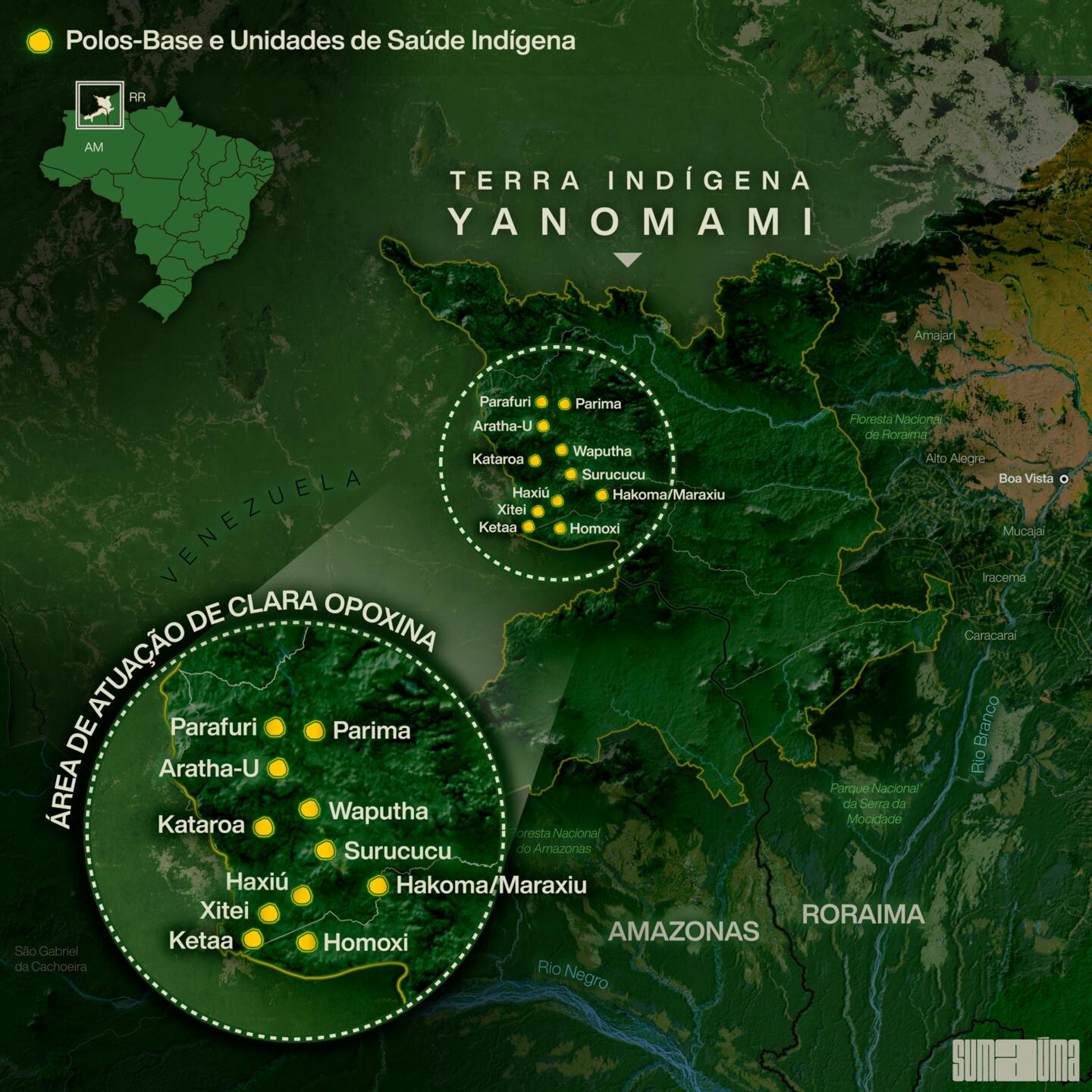

Essa tem sido a rotina de Clara desde o início do ano passado, quando o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou situação de emergência em saúde pública no maior território Indígena do Brasil, com 96,6 mil quilômetros quadrados e estimados 31 mil habitantes. Ela esteve em comunidades que não recebiam equipes de saúde havia mais de dois anos. Também ajudou a reabrir quatro de sete unidades de saúde – chamadas de Polos-Base – que haviam sido abandonadas ou fechadas como consequência da invasão garimpeira durante o governo do extremista de direita Jair Bolsonaro. Há 37 polos no território inteiro, e ao menos um continua desativado.

Apesar das ações de emergência, 363 Yanomami da Terra Indígena morreram em 2023 – no próprio território ou fora dele, já que muitos precisaram ser removidos para hospitais fora da TI –, segundo divulgou o Ministério da Saúde em 22 de fevereiro. O número é 6% maior do que os 343 registrados em 2022, no último ano de Bolsonaro, que incentivou o garimpo e loteou a gestão dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dsei). O governo Lula argumenta que houve subnotificação na gestão passada – de fato, a própria Clara ainda tenta contar os mortos nos anos recentes. Ainda assim, as vítimas correspondem a um índice chocante de 1% da população da terra Yanomami. Em reportagens publicadas por SUMAÚMA, pessoas que atuam na região creditaram a situação a erros de gestão e à falta de cooperação das Forças Armadas na expulsão dos garimpeiros.

Neste 2024, Clara completa 12 anos trabalhando no Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami – é funcionária terceirizada, como todos desses distritos sanitários, os Dsei. A enfermeira é cautelosa com as palavras, mas deixa claro que o genocídio desse povo, que vem sendo exterminado em ondas intermitentes desde seu encontro com os napëpë (não Indígenas) no século passado, não vai terminar enquanto não houver a expulsão completa do garimpo. Na região das serras de Roraima, dentro do Território Yanomami, a malária não é endêmica. São os garimpeiros, que no governo Bolsonaro chegaram a estimados 20 mil, que trazem a doença.

Clara participa de resgate de doentes feito por helicóptero em Haxiuú, em junho de 2023, e examina criança em Wathou, em março de 2024. Fotos: arquivo pessoal

E pior: as crateras que cavam em busca do ouro e de cassiterita e os equipamentos que espalham – dragas, galões de gasolina, fogões – acumulam água parada e viram criadouros de mosquitos do gênero Anopheles. A fêmea desses mosquitos – chamados de carapanã, muriçoca e pernilongo, entre outros nomes – é o vetor dos parasitas do gênero Plasmodium, que causam a malária. Se os garimpeiros continuam voltando depois de expulsos, como aconteceu no segundo semestre do ano passado e Clara conta que viu “com meus olhos”, é impossível acabar com esses criadouros. Um indicativo da gravidade da situação é o aumento de casos de infecção pelo Plasmodium falciparum, que é mais letal. A espécie mais comum no Brasil é a vivax, que tem sintomas mais brandos, embora a falta de tratamento e reinfecções seguidas possam comprometer o fígado do infectado.

A malária levada pelo garimpo destrói a sociedade Yanomami de muitas formas. Debilitados, os Indígenas não conseguem caçar, pescar ou fazer roça. A desnutrição se propaga e os torna mais suscetíveis a doenças como a pneumonia. Além disso, o garimpo contamina os rios com mercúrio e degrada a floresta, o que também afeta a pesca, a caça e a saúde da população. Os garimpeiros aliciam jovens Yanomami com celulares, bebidas e drogas. “Há uma juventude perdida dentro da floresta”, diz Clara. Em nome dessa geração, é preciso planejar em longo prazo. “Uma emergência eterna não vai dar certo”, afirma ela.

Nascida em Barbacena, Minas Gerais, Clara se mudou para a Amazônia assim que se formou. É uma das raras pessoas do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami a falar o Yanomam, uma das seis línguas locais. O nome Opoxina, que significa rabo de tatu, lhe foi dado pelos Yanomami depois que ela se encantou com colares com os rabinhos que crianças pequenas usam como amuleto. Hoje, usa um colar com um rabo maior, de tatu-canastra. Clara já teve malária duas vezes – estava doente quando deu à luz a filha mais velha, de 8 anos. A caçula tem 5.

Ela conversou com SUMAÚMA no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, cinco dias depois de desfilar pela Acadêmicos do Salgueiro, ao lado do xamã e líder Davi Kopenawa e de mais 12 líderes políticos, pajés e artistas vindos do território – onde vive também um pequeno contingente da etnia Ye’kwana. A escola de samba levou ao Sambódromo da Avenida Marquês de Sapucaí o enredo Hutukara, nome que os xamãs Yanomami dão ao primeiro céu que desabou, em tempos ancestrais, formando a “Terra-Floresta” atual. Desde então, eles lutam para segurar o novo céu, ameaçado de desabar por um sistema criado pelos napëpë que devora Natureza e gente, deixando em seu lugar morte e destruição. A seguir, os principais trechos da entrevista feita em fevereiro de 2024.

SUMAÚMA: Como foi sair de um lugar em que você vê tanto sofrimento e vir desfilar no Carnaval?

CLARA OPOXINA: Eu senti muita emoção. Para mim foi muito forte porque eu vejo muito essa energia do Carnaval com a minha ancestralidade, porque sou criada no candomblé, tenho essa ligação, eu vi o meu avô materno ali. E tenho ancestralidade também Indígena, sou descendente dos Puri. Então para mim essa união dos negros com os Indígenas, depois de ver tanto sofrimento com os Yanomami, um sofrimento que não acabou, vir aqui trazer essa luta até a Sapucaí foi muito emocionante.

Você já sabia dos seus antepassados Indígenas antes de trabalhar com os Yanomami?

Eu já sabia porque minha mãe contava da bisavó dela, que era Indígena. Só que era uma coisa muito distante. Eu lembro uma vez quando eu tinha 10, 11 anos que fomos na casa da minha bisavó, em Dores de Campos, uma cidadezinha no interior de Minas. E aí tinha uns colares pendurados que ela falava que eram da mãe dela. Minha mãe sempre contou isso com muito orgulho, mas todo mundo da família se distanciou dessa ancestralidade depois que minha bisavó morreu. Eu não voltei a Dores de Campos para saber quem guardou essas coisas, se guardaram. Quando fui trabalhar com os Yanomami, me despertou mais essa relação com a minha ancestralidade, de me conectar com os sonhos, com as coisas que os Yanomami falam para mim e com a energia que eu sinto lá dentro do território.

Como tem sido a rotina do seu trabalho?

Eu fico baseada em São Gabriel da Cachoeira, que fica perto da fronteira com a Venezuela e a Colômbia, e a cada 15 dias cruzo a terra Yanomami. De São Gabriel, que é a última ponta do território, no Amazonas, vou para Boa Vista, em Roraima, e dois dias depois entro para Surucucu. Na região de São Gabriel tem uma logística do Dsei [Distrito Sanitário Especial Indígena] para levar medicação e profissionais a cada 15 dias. São três horas de voo até Boa Vista num avião de carga em que cabem dez pessoas, incluindo o copiloto. Em Roraima eu tenho que arrumar as coisas, pesar tudo. Geralmente no dia seguinte eu entro. É uma hora e quarenta minutos num avião monomotor até Surucucu. Lá, estou coordenando uma região que inclui dez Polos-Base, que atendem quase 10 mil Yanomami. No ano passado fiquei na reabertura dos postos dessa região que foram fechados no período do garimpo. Eu fiquei, por conta disso, até setembro. Em outubro, a gente já tinha conseguido reabrir e eu passei a coordenar as missões para entrar para as aldeias mais distantes que estavam sem assistência, e a gente está retomando isso.

INFOGRÁFICO: RODOLFO ALMEIDA

INFOGRÁFICO: RODOLFO ALMEIDA

Depois que o governo decretou emergência no território, esperava-se uma melhora mais rápida na situação de saúde. Mas ela continua dramática em alguns lugares…

Em alguns lugares, sim, porque tem muita malária. Até o meio do ano o garimpo foi retirado, mas depois, como mostrou a mídia, começou a ter um retorno, e isso impacta de novo. E tem essa complexidade toda, a gente precisa de muitas equipes para estar em muitos lugares. E a malária é uma doença dinâmica. Se um Yanomami vai com malária para outra comunidade que não tinha a doença, essa comunidade começa a ter casos, então temos que ficar indo a todos os focos. Além dos resgates que a gente faz, tentamos entrar para fazer assistência lá dentro.

E como acontecem os resgates?

Nessa região, nós vamos de helicóptero. Os resgates acontecem todos os dias. Em alguns lugares os Yanomami têm rádio, eles informam quem está gravemente doente, quantas pessoas são. Às vezes usam a internet dos garimpeiros, quando ainda tem algum sinal, o que diminuiu bastante. E às vezes eles caminham até uma comunidade que tem rádio, às vezes um dia inteiro. Tem várias maneiras de esses chamados chegarem, mas acontece todos os dias. As distâncias são gigantescas. Às vezes a comunidade fica a três dias de caminhada do posto mais próximo. Em Surucucu não tem barco, é uma região montanhosa. Mais ao norte tem o Rio Parima que é navegável, a área do Parafuri tem outro rio, mas na maior parte dessa região os Yanomami caminham bastante. Quando eles não tinham malária, iam até o posto, um dia de caminhada para eles é tranquilo. Mas agora, com a malária, a situação é bem delicada, porque eles ficam debilitados.

E quando uma pessoa pega malária numa comunidade todos acabam contaminados?

Nem sempre, vai contaminar em sequência. Às vezes vamos na comunidade, passamos sete dias lá, fazemos a busca ativa. Coletamos a lâmina de todas as pessoas que moram ali [o diagnóstico é feito com o exame de uma gota de sangue coletado numa lâmina], às vezes são 100 pessoas. A gente vai em todas as aldeias. Eles moram espalhados em várias xaponas [é assim que Clara se refere à palavra xapono, que na língua Yanomamɨ dá nome às casas comunitárias]. A gente faz o circuito, e nos dividimos para percorrer todas. O piloto do helicóptero deixa a gente na clareira maior, ficamos na xapona mais próxima e dali vamos caminhando para ir coletando a lâmina de todo mundo. Depois voltamos, o microscopista vai ler as lâminas, no segundo dia de manhã ele começa a liberar os resultados, e a gente volta de novo para levar o tratamento. Se tem uma pessoa muito debilitada, muito grave, a gente tem um telefone por satélite para avisar. O helicóptero leva aquela pessoa para Surucucu porque lá tem médico, uma estrutura mínima se precisar levar para o hospital. E a gente fica lá nessas aldeias fazendo os atendimentos, por sete dias no mínimo. A gente nunca consegue coletar a amostra de sangue de todo mundo. Chegamos na xapona e a pessoa não está, foi caçar, pescar, e quando volta ela vai nos procurar.

Coleta de sangue para o diagnóstico de malária em Makabei. O teste é feito em todos os moradores de cada casa coletiva visitada. Foto: arquivo pessoal

Você ainda viu morrer muitas crianças neste ano ou melhorou um pouco?

Melhorou um pouco, mas ainda tem os casos problemáticos. A malária está no auge, tem as outras patologias que já tinha anteriormente. A questão nutricional deu uma melhorada em algumas regiões.

Por causa das cestas básicas ou eles voltaram a fazer roça?

Eles estão fazendo roça, mas tem algumas comunidades em que as roças ainda estão pequenas. A Funai [Fundação Nacional dos Povos Indígenas] levou umas ferramentas. A maioria das comunidades está plantando, mas demora um pouco.

A malária sempre coincide com a presença do garimpo?

Nessa região [das serras de Roraima], sim. A malária não era endêmica.

O garimpo alicia muita gente?

Os jovens, eles ficam deslumbrados com a possibilidade de ter um celular, uma caixa de som. E aí a gente tem uma juventude perdida dentro da floresta, e eu fico pensando qual a estratégica para mostrar um novo caminho para essa juventude. É uma juventude que conheceu o pior da nossa sociedade. Garimpo é uma terra sem lei, eles viram coisas muito pesadas. E não têm acesso à educação, não têm escola. Eles querem. Os mais velhos querem também que eles tenham acesso à educação. Até quando só políticas emergenciais? Nós temos uma juventude perdida, meninos que estão armados, tiveram contato com drogas, com álcool, coisas que eram totalmente fora desse mundo. Eles só conheciam o pessoal de saúde. Quando não tinha malária, a gente entrava na xapona, pesava as crianças para ver a situação nutricional, fazia o tratamento em massa da oncocercose [doença parasitária que afeta a pele e os olhos], que está em eliminação no território, e fazia vacinação.

Era mais uma manutenção?

Fazia mais atenção primária, e hoje em dia a gente entra para atender malária grave, desnutrição grave. Quando entramos na xapona, vemos essas pessoas muito doentes, debilitadas, anêmicas, com cartão de vacina zerado. E a equipe de saúde ainda está no processo de emergência. A gente está avançando, agora estão entrando mais profissionais no Dsei [Distrito Sanitário Especial Indígena], as equipes estão sendo fortalecidas [segundo o Ministério da Saúde, o número de profissionais nos Dsei Yanomami passou de 690 para 1.058]. Está indo, mas quais são as medidas em longo prazo? Nós do sistema de saúde também vamos ter que pensar nisso. Eu sempre digo que a saúde Indígena não é só atenção primária. Você tem que atender um acidente grave, de uma pessoa que tomou um tiro, e não tem todas as medicações porque supostamente é só atenção primária. Mas se conseguirmos diminuir o surto grande de malária, é possível intensificar as outras ações.

Hoje em dia a gente está tentando fazer tudo junto, só que todas as esferas do governo precisam trazer a presença do Estado para dentro do território com responsabilidade. Eu vi com meus olhos o garimpo ser evacuado mesmo, a gente chegar, poder fazer atendimento, poder ver quais pessoas morreram ali para fazer as declarações de óbito, tirar do censo populacional. E no final do ano [2023] não poder mais voltar naquele lugar porque voltou [o garimpo] de novo. E quais são as propostas? Uma eterna emergência? Não vai dar certo. Eu fico muito triste, muito preocupada com a questão dos jovens, da educação. Eles já tiveram escolas, com professores Indígenas, em que aprendiam a ler e escrever na sua própria língua antes do português, ou junto. Só que essas escolas foram destruídas, e isso antes do governo Bolsonaro. A saúde, sim, foi muito afetada, destruída mesmo, com Bolsonaro. Mas as escolas já vêm de um processo de oito, dez anos ou mais de destruição. Como o Davi [Kopenawa] falou: “Eu quero curso de formação para professores Yanomami”. A gente ainda tem alguns desses professores formados antes que sabem ler e escrever na língua Yanomam e sabem um pouco de português. As escolas eram umas xaponas construídas por eles mesmos, que recebiam o material e ensinavam.

Eu vejo que essa questão dos jovens preocupa muito o Davi Kopenawa e as gerações mais velhas…

É uma preocupação dos mais velhos com certeza. Qual vai ser a geração que vai segurar o céu? Nessa próxima geração, quais vão ser os xamãs para segurar o céu, se continuar esse aliciamento, essa captura?

Você viu de perto esse processo da entrada maior do garimpo no governo Bolsonaro?

Foi exatamente o que eu vi, o que eu vejo, o antes e o depois. Nessa região [das serras] não existia. O pessoal falava: “tem garimpo, lá longe”, mas você nunca via, não escutava os motores. Você escutava falar que tinha garimpeiro no Rio Mucajaí, onde eu fiz minha primeira entrada no território, um rio navegável que chega a Boa Vista. Mas não era como se tornou depois. Era mais distante da gente e não era uma ameaça à sociedade Yanomami como é agora, uma ameaça de ruptura da cultura, do modo de vida, de trazer tanta doença e tanto sofrimento. Não tinha esse impacto. Eu comecei no Dsei [Distrito Sanitário Especial Indígena] trabalhando nessa região [das serras] e voltei depois de seis anos. Durante o governo Bolsonaro fiquei mais no Amazonas. Na época faltava tudo.

Na época vocês também conseguiam fazer resgate?

[A gente] Conseguia, mas às vezes eles falavam que o helicóptero tinha dado pane. Ficava dez dias sem voar e morria um monte de gente [porque existem áreas do território às quais só é possível chegar de helicóptero].

E de fato continuam subnotificadas as mortes daquele período?

A gente ainda está entrando nas comunidades, e você sabe que os Yanomami têm toda uma questão com a morte, de não falar de quem já morreu. Não é qualquer profissional que chega lá e eles falam. Um novato não vai conseguir fazer essas declarações de óbito. Ele vai ver o nome lá e o Yanomami só vai dizer “risca aí porque esse aí morreu”. Ele não vai querer dizer como, quando. Por isso a gente está mesclando os mais experientes com os novatos. Xitei foi um lugar em que conseguimos levantar bastante os óbitos dos últimos anos. É uma região emblemática, que foi muito invadida, e tem 1,5 mil Yanomami divididos em 23 aldeias. Eu trabalhei lá antes e quando voltei vi que a degradação ambiental e social foi muito pesada. A sociedade ainda está vivendo as cicatrizes.

Os Yanomami não se chamam pelo nome. Isso dificulta essa contagem?

Eles não tinham nome. Para eles não precisa nome, é minha filha, minha mulher, minha irmã, minha cunhada. Eu chamo o Davi de pai, ele me chama de filha. Tem umas comunidades em que eu já chamo os mais velhos de pai, e eles me chamam de filha. Eu acho bonito. Os brancos chegaram com o censo, tinha que nominar as pessoas, e aí começaram a dar nome. Hoje eles já aceitam que crianças acima de 10 anos tenham nome, mas os pequenininhos não. São filho de Maria, filho de Maria e filho de Maria. Você só vai saber a diferença na data de nascimento.

E eles guardam a data de nascimento?

Não. A gente usa o que foi anotado no censo populacional.

Você participou da reabertura de quais Polos-Base e Unidades de Saúde?

Que eu tenha ido foram Parafuri, Kataroa e Haxiu. Em Haxiu fizemos uma estrutura de lona porque o posto foi destruído e agora será reconstruído. Em outubro, começamos a manter equipe fixa também no Maraxiu, que era um posto que foi fechado, o antigo Hakoma, e agora já construímos a casa e está sendo inaugurada hoje [16 de fevereiro]. Em maio de 2023, entrei na região do Rio Parima, onde fazia muito tempo que ninguém ia. Em junho, passei seis dias em duas comunidades da região do Xitei que estavam havia quase três anos sem assistência. Tinha havido operações recentes e a área estava segura. Fizemos um local para a equipe ficar e pensávamos na possibilidade de uma unidade de saúde, já que, por causa de um conflito [interno] que começou em maio de 2022 devido ao álcool proveniente do garimpo, essas duas comunidades não podem ir ao posto de Xitei, onde uma equipe fixa atende 23 comunidades. Mas em setembro os garimpeiros retornaram e reativaram os pontos de garimpo do lado dessas duas comunidades. Desde então não podemos atendê-las, só quando solicitam resgate de pacientes graves. Mas nessas duas comunidades não estamos fazendo vacinação nem programas de prevenção de doenças como oncocercose e verminose. Ali eu fiz várias declarações de óbito de crianças que morreram de infestação por Ascaris [verminose] e diarreia no período em que eles ficaram negligenciados. Estava cheia de esperança de retomar o atendimento, mas não durou muitos meses.

Garimpo cerca comunidade perto do Polo-Base de Xitei. Nessa área, garimpeiros voltaram depois de terem sido expulsos no início de 2023. Foto: Lalo de Almeida/Folhapress

Vocês conseguem combater os focos do mosquito da malária?

A gente usa veneno contra o mosquito dentro das casas, ele impregna nas paredes. Se a comunidade aceita usar mosquiteiro, a gente oferece. Nem todo mundo gosta. Para controlar a malária tem que ter ações combinadas. O diagnóstico precoce e o tratamento são imprescindíveis, porque você trata e evita que outras pessoas adoeçam. Mas é difícil falar em controle vetorial numa área muito degradada pelo garimpo. Tem muitos criadouros do mosquito, porque além dos buracos fica o lixo. O maquinário que foi queimado fica lá. Tem galão de gasolina, geladeira, fogão, lata de cerveja. Os garimpeiros vão deixando tudo. A gente não sabe por onde começar. A gente pode falar para pegarem o lixo que está acumulando água, mas aí você anda 10, 30 metros e já está nos buracos.

Você demorou quanto tempo para falar Yanomam?

Uns dois anos para começar a falar um pouco.

Muita gente pensa que você é Yanomami, por causa do cabelo, da pintura corporal. Você se sente Yanomami ou uma amiga dos Yanomami?

Eu não me sinto Yanomami porque eu não sou Yanomami. Os Yanomami são os que nasceram lá, que vivem naquela terra. Mas a minha relação com eles, de doar a minha vida para estar lá dentro com eles… Eles me chamam de waithërioma, que é mulher valente, por ter sido [entre as primeiras pessoas que chegaram para montar as equipes] a que chegou e falou “é lá que está precisando”. Essa relação de luta, de doação, é reconhecida por eles. Não é só pela amizade. Há várias pessoas que têm amizade com os Yanomami porque trabalharam ou foram lá, fizeram um filme. Eles também os consideram amigos. Mas tem uma outra relação, é aquele que está ali para morrer para a gente. Eles falam assim: “Poxa, Opoxina, você está lá sozinha”. O Morzaniel Ɨramari [cineasta Yanomami] falou para mim: “Eu vi você indo lá sozinha nesses lugares tão difíceis onde nossos parentes estão sofrendo mais. Eu queria ir contigo, te ajudar”. Achei bonito ele falar isso. Eu também sou essa pessoa que traz isso dentro de mim. Ir para a Amazônia foi esse chamado dessa ancestralidade que pulsava dentro de mim desde criança. Quando eu via fotos, filmes da Amazônia, eu me conectava muito. Ao longo desses anos fui me conectando mais. O fato de eu cortar meu cabelo foi primeiro porque acho muito bonito as Yanomami terem esse corte, e depois porque facilitou muito a minha vida, o meu trabalho. Eu chego numa comunidade em que nunca me viram e as crianças já vêm, pulam no meu colo. Para fazer um resgate, é tudo muito rápido, quem é o doente, é esse aqui, vamos embora. Aí a mãe está com cinco crianças, você tem que ajudá-la.

Por que é tão rápido?

Porque o helicóptero é um alto custo, é muito caro, então você não vai ficar ali com helicóptero ligado batendo papo. Tem que chegar, pegar o doente e ir embora. A gente tem uma sequência de chamadas e faz uma lista de prioridades: picada de cobra, informaram que a criança está há cinco dias vomitando. Eu pego a pessoa doente, chego no Surucucu, entrego para o meu colega, ele leva para a sala de emergência e eu já saio com o piloto para fazer outro. Quando eu fico no plantão de resgate é tudo muito rápido, de 7h30 da manhã até 5h30 da tarde.

A sua aparência então facilita o contato?

O cabelo, a pena, o colar. E a língua também. Se eu chegasse lá falando português com esse cabelo, não ia me aproximar. Eu chego, falo com a pessoa doente na língua. E as crianças já vêm no meu colo mais calmas, porque antes elas choravam muito, com medo. Agora eu estou mais conhecida porque fiquei rodando essas serras todas desde o ano passado. Então eles me conhecem, tem lugares que eu nunca fui e quando eu chego eles falam “Opoxina, Opoxina”.

Opoxina foi o nome que te deram? Significa o quê?

Significa rabo de tatu, que é também um amuleto usado para proteger crianças. Elas usam um rabo de tatu, fazem um colarzinho para as crianças de 3 a 7 anos. Quando eu vi numa comunidade há uns dez anos achei lindo, e aí pedi a um Yanomami: “Será que você consegue um desses para eu fazer um colar?”. E aí ele ficou rindo, não me explicou que era de criança, falou: “Tá bom, você quer?”. E me deu, eu comecei a usar. Esse aqui já é outro, de tatu-canastra, chamado wakarixina. Opoxina é rabo do tatu menor. Eles traziam para mim para trocar por alguma coisa, diziam: “Você gosta muito de opoxina?”. Até que um dia um homem falou para mim que eu não podia usar porque era de criança, e ele ficava rindo. “Você não é criança”, dizia. Aí eu falei uma coisa que eles ficaram pensando: “Olha, aqui na floresta eu tenho que ter proteção igual à de criança, porque eu não sou daqui”. Ele parou de rir e falou: “Verdade”.

No Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami (Dsei Yanomami) muita gente fala a língua ou é exceção?

Exceção da exceção. Eu sou a única enfermeira que fala a língua. Tem uns técnicos que falam um pouco na Casai [Casa de Saúde Indígena].

E eles contratam técnicos que são Yanomami?

No Amazonas tem uma que está se formando agora. A filha do Davi, Tuíra, se formou em enfermagem. Mas não tem muitos.

E como sua família lida com essa dedicação?

É difícil deixar as meninas tão pequenas com o pai, mas ele é bom pai. Os Yanomami quando vão à cidade vão à minha casa, elas brincam com as crianças Yanomami.

Edição: Claudia Antunes e Talita Bedinelli

Edição de fotografia: Lela Beltrão

Checagem: Plínio Lopes

Revisão ortográfica (português): Valquíria Della Pozza

Tradução para o espanhol: Meritxell Almarza

Tradução para o inglês: Diane Whitty

Infográficos: Rodolfo Almeida

Fluxo editorial, montagem e finalização: Viviane Zandonadi e Érica Saboya

Editora-chefa: Talita Bedinelli

Diretora de Redação: Eliane Brum

Clara posa para foto no Rio de Janeiro, onde desfilou com os Yanomami no Carnaval. Falar uma das línguas e usar o corte de cabelo da etnia facilitam seu trabalho. Foto: Lela Beltrão/SUMAÚMA