De um lado, duas guerras, a da Rússia na Ucrânia e a de Israel em Gaza, que dividem ainda mais os governos e fazem lembrar que os exércitos são responsáveis por 5,5% das emissões dos gases que causam o aquecimento do planeta, como estimou um estudo dos Cientistas pela Responsabilidade Global, uma organização baseada no Reino Unido. Do outro, uma emergência climática que não é mais uma projeção para o futuro, mas uma ameaça imediata, com as temperaturas chegando neste ano a picos nunca registrados desde 1850, o ano que é a base das medições do painel científico sobre mudança do clima da Organização das Nações Unidas (ONU), o IPCC.

É no choque entre esses movimentos opostos que representantes dos quase 200 países que fazem parte da Convenção da ONU sobre Mudança do Clima vão se reunir entre os dias 30 de novembro e 12 de dezembro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, a mais de 12 mil quilômetros, em linha reta, do Brasil.

Num esforço para desempatar o jogo, o papa Francisco, que em 2019 organizou uma reunião de líderes católicos sobre a Amazônia e já lançou duas encíclicas pela preservação da “nossa casa comum”, planejou ir pela primeira vez a uma COP, como são chamadas essas conferências anuais, mas foi desaconselhado pelos médicos a viajar a Dubai porque se recupera de uma doença respiratória. Já o presidente Lula estará no “segmento de alto nível”, que reúne os líderes de governos nos primeiros dias do encontro. Outros 144 dirigentes já confirmaram presença, mas o americano Joe Biden, o chinês Xi Jinping e o russo Vladimir Putin não estão entre eles.

O país que vai sediar a COP-28 – a 28ª conferência das partes da Convenção do Clima – exemplifica algumas das contradições que levam os donos do poder e do dinheiro a atrasar as medidas necessárias para impedir a extinção da vida. Os Emirados são uma nação petrolífera, com geração anual de riqueza por habitante de 50,6 mil dólares, quase cinco vezes maior do que a brasileira, de 10,4 mil dólares. Apenas 11,6% dos seus 9,3 milhões de habitantes, porém, são considerados cidadãos – os demais são imigrantes e suas famílias, muitos deles em condições precárias de vida, de trabalho e com poucos direitos. Junto com a Arábia Saudita, os Emirados estão desde 2015 envolvidos em sua própria guerra, em outro país da península arábica, o Iêmen, onde combatem rebeldes apoiados pelo Irã, que naquele ano derrubaram um governo aliado dos sauditas.

Se as COPs tendem a ser bolhas em que os negociadores se protegem da pressão das ruas em salas fechadas, nos Emirados Árabes essa bolha tem camadas adicionais. O país cerceia fortemente os direitos de expressão, associação e manifestação, segundo organizações de direitos humanos como a Anistia Internacional. Numa declaração divulgada em agosto, o governo local prometeu que haverá espaço para que ativistas ambientais “se reúnam pacificamente” e “façam suas vozes serem ouvidas”. Milhares de representantes de movimentos sociais e Organizações Não Governamentais (ONGs), incluindo brasileiros, estarão em Dubai para testar esse compromisso, disputando espaço com lobistas dos combustíveis fósseis e outros negócios altamente poluentes.

Mariana Belmont, jornalista brasileira que há anos trabalha com o tema do “racismo ambiental”, foi à COP do ano passado e irá à deste ano. Ela, que faz parte do conselho do movimento latino-americano Nossa América Verde e da Rede por Adaptação Antirracista, define assim o encontro: “É um evento majoritariamente branco, de homens brancos, de muita sociedade civil branca, e que nas salas de decisão tem homens brancos decidindo pelos países e sobre países sem levar em consideração a vida das pessoas”. O conceito de racismo ambiental chama a atenção para o fato de que a degradação da natureza afeta de maneira muito mais pesada as populações das periferias, as pessoas negras e Indígenas.

Balanço do Acordo de Paris é o nó da conferência

A Convenção do Clima foi aprovada em maio de 1992, na sede da ONU em Nova York, e foi aberta para adesões na Cúpula da Terra, no Rio de Janeiro, em junho do mesmo ano. O documento prometia evitar “interferências antropogênicas [causadas pelas pessoas humanas] perigosas no sistema climático”, e determinava que cabia aos países materialmente ricos, historicamente os maiores poluidores, a maior responsabilidade por “estabilizar” as emissões de gases do efeito estufa. A convenção entrou em vigor em 1994, e as COPs são realizadas desde 1995, com um revezamento das sedes da conferência entre cinco regiões geográficas estabelecidas pela ONU – no ano passado, o Egito representou a África, e neste ano os Emirados representam a região da Ásia-Pacífico.

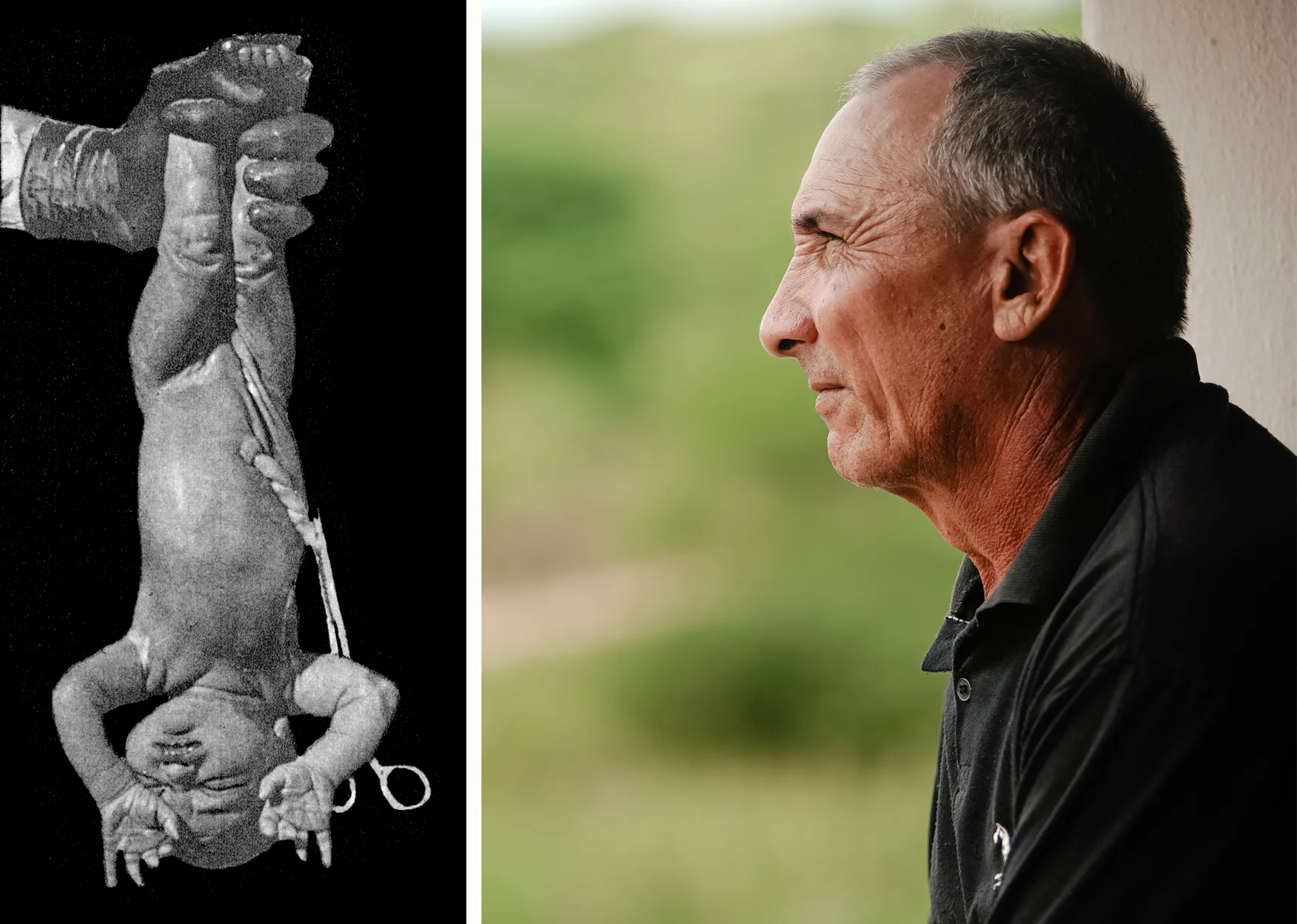

Primeiros passos: a Eco-92 ou Cúpula da Terra aconteceu no Rio de Janeiro há 31 anos, onde a Convenção do Clima foi aberta para a assinatura dos países. Foto: Luciana Whitaker/Folhapress

Em 1997, a Convenção do Clima foi a base de um primeiro acordo de redução das emissões, o Protocolo de Kyoto. O tratado estabeleceu metas obrigatórias para 37 países classificados como “desenvolvidos”, mas nunca foi ratificado pelos Estados Unidos, o maior poluidor da época. O passo mais ambicioso resultante das negociações climáticas veio em 2015, com o Acordo de Paris, alcançado na COP-21, na capital francesa. Pelo acordo, todos os países concordaram em estabelecer metas nacionais de redução de gases estufa, chamadas de Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs, na sigla em inglês).

O Acordo de Paris manteve o princípio das “responsabilidades comuns, porém diferenciadas”, presente desde a convenção de 1992, que significa que cabe aos países ricos arcar com os maiores custos do enfrentamento da mudança do clima. Diz, porém, que isso se dará “à luz das circunstâncias nacionais”. Esse trecho pequeno, mas determinante, pretendia refletir o fato de que nações como a China, a Índia e o Brasil haviam se tornado grandes poluidoras. É, contudo, suficientemente ambíguo para fazer com que sua interpretação esteja no centro de algumas das maiores disputas das COPs sobre quem vai financiar o quê e para quem.

No texto de Paris, os países se comprometeram a conter o aumento da temperatura média do planeta “bem abaixo de 2 graus Celsius” e a “envidar esforços” para “limitar esse aumento a 1,5 grau”, na comparação com os níveis anteriores à Revolução Industrial. Mas desde o sexto relatório do IPCC, divulgado em etapas entre 2021 e 2023, ficou claro que um aumento além de 1,5 grau terá consequências insuportáveis. O problema é que, quando consideradas as metas atuais de redução das emissões dos países, esse aumento deverá chegar a 2,6 graus até o fim deste século.

A principal tarefa da COP-28 é a aprovação de um documento chamado em inglês de Global Stocktake, ou Balanço Global, conhecido pela sigla GST. O texto está sendo negociado a partir dos subsídios de um relatório técnico divulgado em setembro, que mostrou que a eliminação gradual do uso de petróleo, gás e carvão é “indispensável” para cumprir o Acordo de Paris – a queima desses combustíveis fósseis nos transportes, na geração de eletricidade e na indústria é responsável por jogar na atmosfera a maior parte dos gases que causam o aquecimento do planeta. No Balanço Global, os países vão avaliar o que foi feito até agora para o cumprimento do acordo e propor novas ações. Mas até hoje não se sabe se, nem como, a eliminação ou redução da produção e do consumo dos fósseis será mencionada no documento.

Esse balanço será a base para decisões importantes que vão ser tomadas nas próximas duas COPs: em 2024, será definida uma nova estrutura de financiamento para o enfrentamento das mudanças climáticas; em 2025, quando o Acordo de Paris completa dez anos, os países terão que apresentar metas mais ambiciosas para chegar à neutralidade das emissões – isto é, não jogar na atmosfera mais gases de efeito estufa do que a natureza pode absorver.

Brasil tem ambição de fazer a ponte para Belém

O Brasil vai sediar a COP-30, daqui a dois anos, em Belém, na Amazônia. Um bom resultado em Dubai é vital para garantir o sucesso das próximas conferências, e é por isso que o governo Lula tem se colocado como mediador entre os países no encontro deste ano – os documentos das COPs têm que ser adotados por consenso. “O Brasil está absolutamente determinado a ser o país que quer liderar, conversando com todo mundo e tentando desbloquear ao máximo as negociações”, disse André Corrêa do Lago, secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Itamaraty, numa entrevista coletiva em novembro. O país será o “paladino do 1,5 grau”, afirmou o diplomata: “Tem muita gente desanimando, mas não queremos que ninguém desanime”.

O Brasil fez uma proposta oficial para o Balanço Global chamada “Missão 1,5”, muito focada em “incentivos positivos” – leia-se dinheiro. Na COP de 2010, no México, os países “desenvolvidos” prometeram 100 bilhões de dólares anuais em financiamento para ajudar os demais a transformar suas economias de modo a emitir menos gases estufa e ao mesmo tempo combater a pobreza. O compromisso nunca foi cumprido. Para que todos apresentem metas maiores e factíveis em 2025, é preciso pensar grande, disse Túlio Andrade, chefe da Divisão de Negociação Climática do Itamaraty, numa conversa de diplomatas com representantes de organizações da sociedade civil no fim de outubro.

Isso inclui, afirmou Andrade, reformar os bancos internacionais como o Banco Mundial, para que a burocracia não atrase o repasse de verbas, e mudar o foco da cooperação internacional, de maneira que o destino dos recursos reflita as realidades locais e não seja “ditado” pelos países doadores. “Se a ciência diz que o risco é existencial, não faz sentido trabalhar com limitações de recursos. A mobilização tem que ser sem precedentes como em outros momentos de emergência, como na pandemia e depois da Segunda Guerra Mundial, com o Plano Marshall”, ressaltou o diplomata, referindo-se à ajuda americana para a reconstrução dos países europeus aliados.

Organizações da sociedade civil brasileira também fizeram propostas no campo das finanças, como a troca das dívidas externas por medidas de enfrentamento da crise climática e a transferência de tecnologias para a geração de energia renovável.

Na chamada pré-COP, que aconteceu entre o fim de outubro e o início de novembro em Dubai, houve um acordo preliminar sobre o formato que terá um outro fundo, para perdas e danos – isto é, para tentar consertar os efeitos dos eventos extremos que o colapso climático já está provocando. A criação desse fundo foi uma das principais decisões da COP-27, no Egito – mas, como sempre ocorre nessas conferências, decidir como ele funcionaria ficou para este ano.

A ideia é que o fundo de perdas e danos receba verbas de países ricos, mas os demais serão convidados a colaborar de modo “voluntário”. Haverá um piso mínimo para os recursos destinados às nações classificadas pela ONU como “menos desenvolvidas”, que são 46, e comunidades dentro dos países poderão pleitear o dinheiro diretamente. Ana Toni, secretária de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que foi à pré-COP, ficou “aliviada” com esse acordo preliminar. “Acho que foi um bom sinal da vontade política de sairmos de lá com alguma coisa concreta, e agora haverá mais tempo para negociarmos o Balanço Global”, disse ela.

Ana conta que está “animada” de ir à COP-28 “de cabeça em pé”, depois de quatro anos em que os brasileiros chegavam “envergonhados” por causa das políticas negacionistas do extremista de direita Jair Bolsonaro. Em novembro, o Brasil atualizou oficialmente suas metas climáticas, acabando com manobras contábeis feitas no governo Bolsonaro que permitiriam ao país poluir mais do que previam seus compromissos iniciais sob o Acordo de Paris. O governo se comprometeu a cortar as emissões em 48% até 2025 e em 53% até 2030, em relação aos níveis de 2005.

Em curto prazo, a posição do Brasil parece confortável. A maior parcela das emissões brasileiras vem do desmatamento. O Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (Seeg), do Observatório do Clima, calculou que a meta de 2025 poderá ser cumprida se a taxa de desmate na Amazônia, que foi de 11,6 mil quilômetros quadrados no último ano de Bolsonaro, for reduzida em 49%, para cerca de 6 mil quilômetros quadrados – média do Brasil entre 2009 e 2012.

De janeiro a julho deste ano, houve queda de 42% no desmatamento, de acordo com as medições do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Para 2030, o Brasil atingiria sua meta no Acordo de Paris se cumprir a promessa feita por Lula de zerar o desmatamento em todos os biomas, segundo o Seeg. Isso permitiria ao país ser muito mais ambicioso quanto tiver que apresentar um novo compromisso na COP de Belém.

Não é tão simples, porém. Para chegar ao desmatamento zero, será preciso pôr fim também à derrubada “legal” da vegetação nativa, aquela na proporção autorizada pelo Código Florestal – e que varia segundo a região. Diferentemente do que acontece na floresta Amazônica, no Cerrado a metade do desmate atualmente é “legal”.

Corrida contra o tempo: floresta devastada em Autazes, no Amazonas, em setembro. O desmatamento começou a diminuir em 2023, mas o Brasil precisa fazer muito mais. Michael Dantas/AFP

Governo recorre à tática do avestruz para fósseis

Se o desmatamento é uma herança maldita que o governo Lula começa a combater, o que lhe dá alguma vantagem, o grande incômodo para os negociadores brasileiros é o tema dos combustíveis fósseis – na prática, o principal assunto da COP. Organizações da sociedade civil, cientistas e o secretário-geral da ONU, o português António Guterres, têm pressionado por um plano de phase-out, a expressão em inglês para a eliminação gradual do uso do petróleo, do gás e do carvão. A Agência Internacional de Energia, formada por 31 países-membros e 13 associados, entre estes o Brasil, calcula que, para limitar o aquecimento do planeta a 1,5 grau, o consumo dos fósseis tenha que cair 75% até 2050.

A começar pelos Emirados Árabes, a maior parte dos países que têm peso na produção e consumo de fósseis parece decidida a abordar o tema pelas bordas, sem chegar à eliminação gradual. Eles falam em triplicar o uso de combustíveis renováveis e duplicar a eficiência energética – usar metade da energia do que utilizam hoje para os mesmos resultados, como fabricar um produto ou iluminar uma casa. Falam também em reduzir em 75% o metano que é jogado na atmosfera na produção de petróleo, gás e carvão. O metano é um dos gases que causam o efeito estufa, mas com menos peso em longo prazo do que o gás carbônico liberado pela queima dos fósseis.

No que foi considerado um sinal positivo para as negociações da COP-28, já que os dois países não se entendem em quase nada, China e Estados Unidos divulgaram em meados de novembro um acordo em que se comprometeram a triplicar a energia renovável até 2030, “de modo a acelerar a substituição do carvão, do petróleo e do gás”. O acordo, porém, não menciona uma redução na produção. A União Europeia, por sua vez, defenderá em Dubai a tese de que o consumo de combustíveis fósseis chegue a seu pico nesta década, começando depois a cair. Não se sabe ainda se alguma dessas políticas será recomendada no Balanço Global.

O Brasil é o nono maior produtor mundial de petróleo, e o governo Lula planeja aumentar a produção – não para o consumo interno, mas para a exportação. Diante do debate na COP, porém, os negociadores brasileiros adotaram a estratégia do avestruz, enterrando a cabeça na terra para não chamar atenção. “O Brasil não é um ator central na questão do petróleo, os países petroleiros olham para a gente e nem botam na lista”, disse André Corrêa do Lago, do Itamaraty, na conversa com a sociedade civil em outubro.

No Brasil, 61 organizações propuseram um cronograma para o phase-out até 2050. O plano começaria pelos países ricos e grandes produtores e excluiria de imediato a exploração de fósseis em “ecossistemas críticos”, como a Amazônia. Ele seria acompanhado de um imposto global sobre os “lucros inesperados” das petrolíferas, como os obtidos quando os preços subiram por causa da guerra na Ucrânia, e sua arrecadação seria destinada aos “países pobres e em desenvolvimento”. “O governo brasileiro tem que fazer um cronograma interno de descarbonização”, cobrou Suely Araújo, do Observatório do Clima, na apresentação da proposta.

Alexandre Prado, especialista em mudanças climáticas do Fundo Mundial para a Natureza (WWF) no Brasil, afirmou que a posição do governo é “conservadora” para um país que vai sediar uma COP e presidir o G-20, grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo, por um ano a partir deste mês de dezembro. Ele sugeriu que o Brasil tome a dianteira da discussão. O ponto de partida, disse, seria a recomendação da Agência Internacional de Energia de que não se abram novas frentes de exploração de petróleo. Nações como Estados Unidos e Noruega seriam as primeiras a diminuir a produção, seguidas dos demais integrantes do G-20, incluindo o Brasil e os países árabes. Os últimos a fazer o phase-out seriam os africanos e países menores, como Guiana. É importante que o uso da renda do petróleo entre na negociação, alertou Prado: “A verdade é que o dinheiro some, porque não é carimbado, e não beneficia a população”.

Credenciais cor-de-rosa e muito barulho por pouco

A delegação oficial brasileira na COP terá cerca de 2 mil pessoas. Destas, cerca de 400 são autoridades federais e funcionários de órgãos públicos, incluindo vários ministros. Além de Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e Mauro Vieira, das Relações Exteriores, irão os titulares da Fazenda, Fernando Haddad, de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, entre outros. Os demais integrantes do grupo, que pagarão os custos de sua viagem, incluem governadores e prefeitos, representantes de ONGs, movimentos sociais e entidades de classe, cientistas, acadêmicos e empresários. Estão presentes ainda em Dubai outros brasileiros que se credenciaram de modo independente. Ao todo, a conferência deve reunir cerca de 70 mil pessoas.

A composição da chamada “delegação nacional” voltou a ser o que era antes de Bolsonaro, cujo governo excluiu a maioria dos especialistas e ativistas socioambientais. Isso significa que mesmo as pessoas que não fazem parte da equipe negociadora governamental receberão as chamadas “credenciais rosa”, que lhes permitem entrar nas salas fechadas de negociação, se houver espaço. Caso as salas fiquem lotadas de pessoas com a credencial vermelha, que é a dos negociadores dos governos, os que têm a rosa precisarão sair. “A gente consegue entrar, acompanhar, conversar com o negociador brasileiro em temas específicos, trazer pontos pra ele. É muito dinâmico”, explicou Alexandre Prado, do WWF-Brasil.

Haverá apenas um pavilhão brasileiro, ao contrário do que aconteceu sob Bolsonaro, quando a sociedade civil precisou instalar o próprio salão. O pavilhão terá mais de 130 eventos paralelos nas duas semanas da COP, organizados por ONGs, ministérios, bancos federais, governadores, prefeitos e empresas, incluindo a Petrobras e a mineradora Vale. “Vai ter diversidade porque o Brasil é diverso, e a ideia é trazer isso para dentro do pavilhão”, disse Ana Toni.

Toya Manchineri, dirigente da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), vai neste ano pela quarta vez à COP. A Coiab recebeu cinco credenciais rosa, da delegação oficial, mas terá ao todo 16 pessoas em Dubai, mais do que as dez de 2022. Toya conta que, além da barreira financeira para uma viagem cara, que sai em torno de 25 mil reais por pessoa – “temos que buscar vários parceiros” –, os indígenas enfrentam a barreira da língua. A maioria deles é no mínimo bilíngue, mas nem o português nem as línguas dos povos originários são oficiais na ONU. “Geralmente não tem tradutores oficiais para traduzir o que você está falando”, diz.

Ainda assim, Toya avalia que vale a pena ir. “As COPs são sempre muito amarradas, são situações que às vezes demoram dois, três, quatro anos para resolver”, diz. “Mas pra gente é interessante porque acompanhamos e temos mais informação quando o próprio governo brasileiro faz a implementação aqui”, ressalta, citando também a troca de ideias e experiências com pessoas de outras regiões do planeta. O debate do financiamento interessa a Toya, assim como o do mercado de carbono, no qual tanto empresas quanto governos recebem fundos pela conservação de florestas.

Um dos problemas é o fato de o dinheiro destinado ao enfrentamento da mudança climática demorar ou nunca chegar à ponta, nas comunidades. Toya cita o exemplo de um fundo de 1,7 bilhão de dólares para povos da floresta anunciado na COP-26, em Glasgow, na Escócia, em 2021. No primeiro ano, apenas 7% dos 321 milhões de dólares desembolsados chegaram diretamente a associações indígenas e comunitárias.

Outro caso é o do projeto dos governos da região amazônica para receber verbas da Coalizão Leaf – outro mecanismo lançado em Glasgow – pelo desmatamento evitado em seus estados. Os indígenas querem ter voz na aplicação do dinheiro. “O Estado tem que valorizar o potencial que as comunidades indígenas, as reservas extrativistas e os Quilombolas têm”, reivindica Toya. “Não que a gente vá deixar de fazer o que já fazemos, porque as terras indígenas são nossa casa. Mas se existem recursos para fortalecer nossa organização, nosso sistema social e a economia dentro da comunidade, vai ser muito melhor.”

Iniciativas como a da Coalizão Leaf são comuns nas COPs, que têm uma grande programação paralela às negociações. Em Dubai haverá duas zonas, a azul, onde os negociadores se reunirão e ocorrerá o encontro dos líderes de governos, e a verde, aberta ao público, em que haverá mais de 300 debates, palestras e exposições organizados pelo país anfitrião.

Na chamada “agenda de ação”, grupos de países lançam “compromissos” que muitas vezes não alcançaram o consenso de todos eles. Em Glasgow, por exemplo, 105 nações, entre elas o Brasil de Bolsonaro, se comprometeram a acabar com o desmatamento até 2030. Neste ano, o governo brasileiro deve lançar uma declaração conjunta com cerca de 80 países com florestas tropicais. Haverá declarações também sobre combustíveis fósseis e transição energética. Esses compromissos e propostas fazem barulho e ganham repercussão política. Mas, ao contrário dos documentos oficiais das COPs, não têm status de lei internacional.

Apesar do olhar crítico sobre a conferência, a jornalista Mariana Belmont conta que a cada ano mais pessoas dos movimentos negros têm se organizado para participar e tentar influenciar as negociações. “Os documentos falam em pessoas pobres, em pessoas em vulnerabilidade, mas não nomeiam quem são essas pessoas, mulheres, jovens, indígenas, afrodescendentes”, diz ela. “Quando a negociação chega muito perto dos direitos humanos, ela para, mas a sociedade civil, do mundo inteiro, tem feito pressão para mudar isso.”

É um pouco a tática da água mole em pedra dura, mas a paciência não combina com a urgência climática: “Às vezes as pessoas sentem que não vai dar muito certo na ponta. São vários dias negociando uma decisão, mas a implementação acaba adiada para a próxima COP. Nisso as pessoas estão morrendo. Elas não têm tempo [para esperar]”.

Nossa cobertura em Dubai é uma parceria com a organização internacional Global Witness (@global_witness), que atua desde 1993 investigando, expondo e criando campanhas contra abusos ambientais e de direitos humanos em todo o mundo

Checagem: Plínio Lopes

Revisão ortográfica (português): Valquíria Della Pozza

Tradução para o espanhol: Meritxell Almarza

Tradução para o inglês: Diane Whitty

Edição de fotografia: Lela Beltrão

Montagem de página e acabamento: Érica Saboya

Fluxo de edição e estilo: Viviane Zandonadi

Direção: Eliane Brum

Gritos e sussurros: manifestação do grupo Extinction Rebellion durante a COP de Glasgow, na Escócia, em 2021. Decisões a portas fechadas decepcionam. Foto: Pierre Larrieu/AFP