Osvalinda Alves Pereira vive a una décima de segundo de la muerte. Su corazón de 55 años, sufre una patología agravada por su lucha por mantener la selva en pie, a veces deja de latir por unos instantes. Ella se queda petrificada. Se pone la mano en el pecho. Oyó de los médicos, al entrar en la fila para ponerse un marcapasos, que una décima de segundo más sin latir podía ser fatal. La mujer, de baja estatura, grandes ojos verdes como la selva que protege y manos engrosadas por toda una vida de trabajo en el campo, forma parte de una de las 70 familias del Proyecto de Asentamiento Areia II, creado en 1998 en el municipio de Trairão, en el suroeste del estado de Pará. Se convirtió en defensora del medio ambiente y del derecho a la tierra en el estado donde más se mata en el campo, una de las zonas más peligrosas para defender cualquier derecho en Brasil. Durante una década, escuchó amenazas de hombres que quieren saquear la selva donde vive. Hasta que un día, en 2018, se despertó, fue al huerto a recoger maracuyás con su pareja y encontró dos agujeros en el suelo. Eran tumbas, con dos cruces que tenían nombres escritos: los suyos. Ella se quedó petrificada. Se puso la mano en el pecho. Quien los amenazaba sin duda los observaba y podía matarlos allí mismo, en una décima de segundo.

«Prácticamente me vi muerta, a mí y a mi marido. Eso revienta cualquier corazón. Todo se vuelve harapos», cuenta. Osvalinda es una conocida defensora de derechos. Ha sido retratada en numerosos reportajes —y en un documental— que cuentan la historia de personas amenazadas por luchar por la reforma agraria en Pará. Preside la Asociación de Mujeres del Areia II y, en 2012, junto a su pareja, Daniel Pereira, de 52 años, empezó a denunciar la tala ilegal y el robo de tierras en el asentamiento. Las calles del Areia II sirven de carreteras para camiones que van cargados con troncos arrancados de tres unidades de conservación circundantes: la Selva Nacional de Trairão, la Reserva Extractiva de Riozinho do Anfrísio y el Parque Nacional del Jamanxim. En 2014, cuatro años antes de que encontraran las fosas en su patio, los dos ya habían sufrido tantas amenazas que finalmente los inscribieron en el programa de protección a los defensores de los derechos humanos del gobierno federal. Pero el programa no les dio la seguridad necesaria para que Osvalinda y Daniel vivieran en paz. No tenían escolta policial ni ningún equipo de seguridad para proteger la casa donde viven. Y los delincuentes se acercaban libremente.

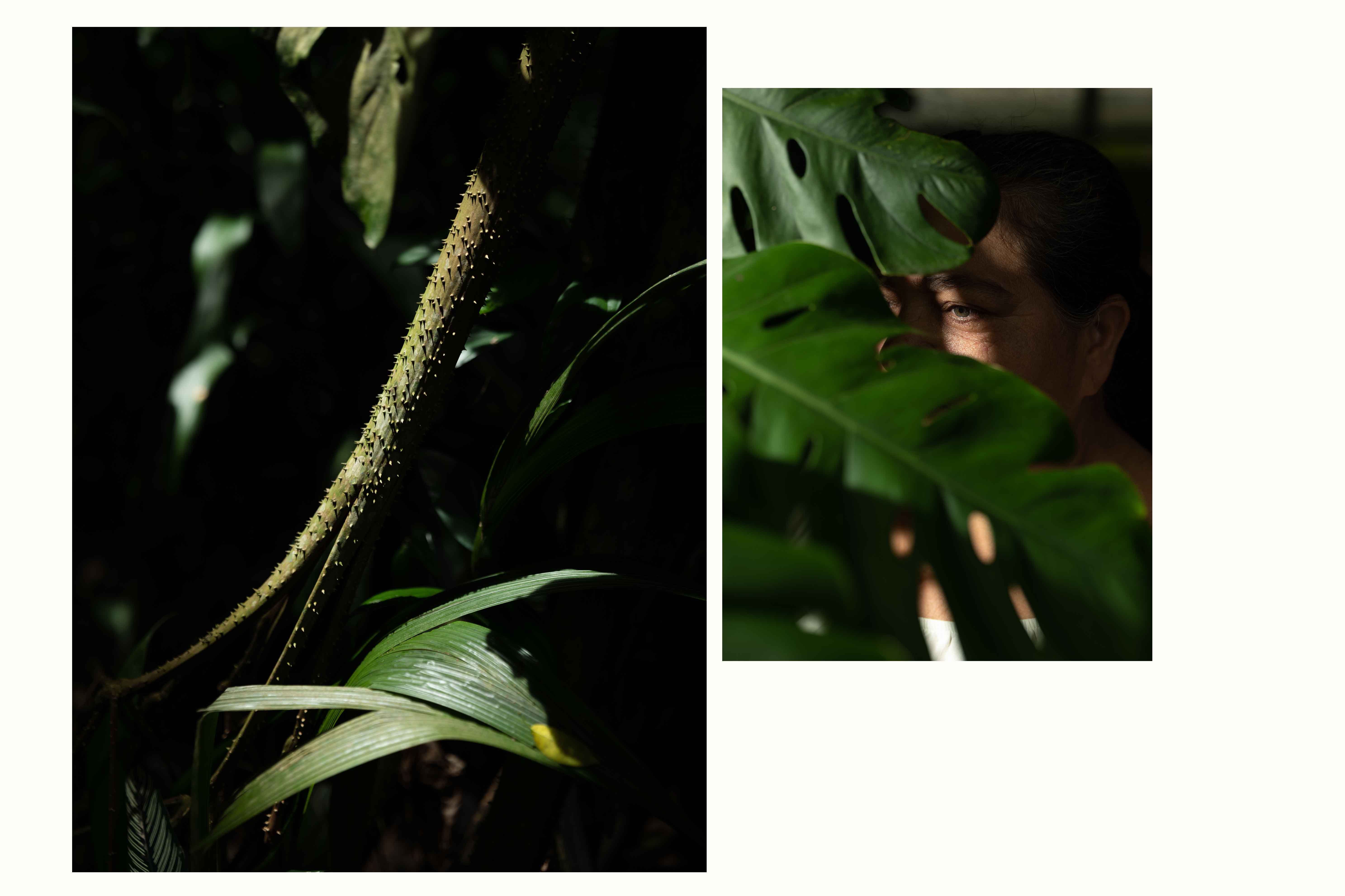

Osvalinda y Daniel, líderes amenazados de muerte por madereros e incluidos en el programa de protección de defensores de los derechos humanos, en la selva, en Pará. Foto: Alessandro Falco/Sumaúma

Creado en 2004 por un decreto de Luiz Inácio Lula da Silva, el programa de protección de los defensores de los derechos humanos cambió de nombre en 2018 y pasó a llamarse Programa de Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, Comunicadores y Ambientalistas (PPDDH). El objetivo, sin embargo, siguió siendo el mismo: proporcionar seguridad a las personas que luchan por sus derechos para que puedan permanecer en sus territorios. En situaciones extremas, cuando el riesgo es muy alto, debe sacar a la persona amenazada de su casa y realojarla en una residencia temporal, en un lugar secreto, hasta que la situación mejore y pueda regresar. La ley dice que el gobierno central puede firmar convenios y acuerdos con los estados que quieran hacer sus propios programas. En 2019, Pará implementó su propio programa, que administra la ONG Sociedad, Medio Ambiente, Educación, Ciudadanía y Derechos Humanos (SOMECDH).

Pero los defensores que están incluidos en el programa sufren con las normas inadecuadas y, de hecho, no están protegidos en el territorio. Quienes tienen que ser realojados temporalmente se enfrentan a situaciones humillantes. En los últimos dos meses, SUMAÚMA ha entrevistado a seis familias de defensores de los derechos humanos de Pará que están en el programa. Vimos personas enfermas que no pueden recibir atención médica adecuada, que viven en casas provisionales enmohecidas y con aguas residuales que suben por el desagüe. Lejos de sus huertos, a veces no tienen dinero suficiente para alimentar a su familia. Y, ante la desprotección, viven con miedo constante en un estado donde, entre 2013 y 2022, 98 personas fueron asesinadas y otras 127 fueron víctimas de intentos de asesinato, según datos de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT). Las muertes en el campo en Pará corresponden a una cuarta parte de los asesinatos de este tipo en Brasil.

Erasmo Theofilo, ecologista amenazado de muerte en Anapu, en Pará, con su hijo de dos años. Su familia continúa exiliada después de que una amenaza de muerte lo obligara a abandonar su territorio. Foto: Alessandro Falco/Sumaúma

Ante esta situación, un grupo de defensores de los derechos humanos del estado se organizó para trabar una nueva lucha: la de ser defendidos de verdad. Unidos en una asociación, buscan llevarle al gobierno central una serie de reivindicaciones para mejorar el programa. Quieren que se les garantice una atención médica adecuada, recursos económicos para vivir con dignidad cuando tengan que abandonar su territorio y la instalación de sistemas de seguridad y vigilancia en sus casas. También piden ayuda para ser reubicados definitivamente en otro territorio cuando tengan que abandonar sus comunidades para siempre. Llevarán sus reivindicaciones el mes que viene a Brasilia, donde el gobierno se dispone a crear un grupo de trabajo para volver a debatir el programa (lea más abajo). «Queremos un proyecto de ley nacional que proteja realmente a los defensores de los derechos humanos, como lo fue la Ley Maria da Penha [para las mujeres víctimas de violencia doméstica]», explica Natalha Theofilo, una de las integrantes de la asociación.

M.A. forma parte del grupo. Es una mujer tranquila, de voz suave, que estuvo a punto de entrar en las estadísticas del terror. Aunque está en el programa, vive sin ninguna seguridad en una comunidad quilombola (descendientes de africanos esclavizados que se refugiaron en centros de resistencia) invadida en 2020 por grileiros (ladrones de tierras públicas) vinculados a una facción dedicada al narcotráfico en Brasil. En una Amazonia poco vigilada, el grupo criminal ha visto en la invasión de tierras públicas un nuevo negocio muy rentable. Cuando llegaron al territorio, muchos quilombolas huyeron, incluido el presidente de la asociación local. Fue entonces cuando M.A. se hizo cargo de la entidad y comenzó a denunciar los crímenes. Por seguridad y a petición suya, su nombre se mantendrá en secreto en este reportaje.

Detalles de la casa de una defensora de los derechos humanos amenazada. Foto: Alessandro Falco/Sumaúma

«Al principio, no sabíamos que eran miembros de una facción. Solo sabíamos que lo estaban deforestando todo y loteando tierras cerca del quilombo. Pero cuando se acercaron a la comunidad, les dije: “Aquí no”», recuerda la mujer. Sentada en una silla de plástico, junto a dos rosarios católicos enrollados en una botella de cristal, narra, entre el canto de los pájaros y el sonido de la lluvia, su encuentro con el terror. Era una mañana de noviembre del año pasado y ella estaba en casa, organizando el papeleo de la compra de paneles solares conseguidos por los habitantes a través de un proyecto. «Oí una moto y, cuando salí, vi a un chico en el patio de mi casa. Me dijo: “Sal, porque lo que he venido a hacer es muy rápido”. No podía imaginarme que iba armado y, sin darme cuenta, sacó su pistola y dijo: “Mira, te voy a dar una advertencia: no te metas con nosotros, porque si vienen a llevarse a alguien del Comando [Vermelho], vengo aquí y mato a toda tu familia”». Su hija de 22 años gritó aterrorizada. Antes de que llegaran otros vecinos, el hombre se subió a la moto. Pero insistió: «Estás avisada», cuenta M.A., que deja de hablar cada vez que se acerca una moto.

Tras la amenaza, la metieron en el programa de protección. Pero ni su casa ni su rutina habían cambiado. La propiedad sigue teniendo muros bajos. Por su cuenta, compró una reja de segunda mano y la instaló en la puerta de su casa. «Todo el mundo decía: “Por el amor de Dios, tienes que irte, tienes que salir de ahí”. Pero no voy a dejar mi casa. Tengo mucho que hacer por mi comunidad». Paradójicamente, se siente más protegida después de que un policía muriera dentro del quilombo en un enfrentamiento con los delincuentes. Se reforzaron las patrullas. «Cuando solo estaba amenazado el quilombo, la policía no hacía gran cosa. Pero ahora, con la muerte del policía militar, las cosas se han calmado», afirma.

M.A. camina cerca de su casa, donde las carreteras se inundan los días de lluvia. Foto: Alessandro Falco/Sumaúma

Para sobrevivir hay que encerrarse

En el programa desde 2018, Maria do Socorro Costa, de 57 años, también pidió ayuda para aumentar la seguridad de la casa donde vive, en una comunidad quilombola en otra región. «¿Y sabes qué hicieron? ¿Acaso levantaron un muro en mi casa? ¿Acaso pusieron cámaras? ¡No, no hicieron nada!», afirma. Le dijeron que no había dinero. «Se entra en el programa solo en teoría. Es solo un papel», critica. Su casa tiene seis rejas. «Yo misma las compré», subraya. Abre la puerta y entramos por la primera, que da acceso a un espacio cubierto, lleno de documentos de la asociación quilombola que preside. A continuación, otras cinco rejas separan, una a una, cada habitación de la residencia. Es como vivir en una prisión. Hasta llegar a la zona exterior, donde las gallinas, ajenas al peligro, picotean el suelo libremente.

Maria do Socorro (al fondo), líder quilombola incluida en el programa de protección de defensores de los derechos humanos, fotografiada con su hermana (también en el programa) en su casa, en el municipio de Barcarena, en el nordeste de Pará. Foto: Alessandro Falco/Sumaúma

En los últimos años, Socorro ha sufrido amenazas de muerte a través de mensajes, la han seguido en autos y hasta con drones que sobrevuelan el tejado de su casa. «El estado y el gobierno federal no hacen nada. No quiero morir, pero tengo que ser madura. Si no quiero morir, tendré que abandonar la lucha. Y si abandono la lucha, veré morir a más gente».

El patio trasero de Socorro deja entrever la compleja lucha a la que se enfrenta. Las gallinas deambulan entre árboles que dan frutos podridos incluso antes de madurar. «Se ponen así por culpa del suelo contaminado», explica señalando una palmera de açaí muerta. Continúa mostrando el espacio: cocos podridos, árboles con las hojas quemadas, chontas que apenas han nacido y ya han sucumbido. Con un vestido rojo, un sombrero de paja que se ha convertido en su marca registrada, un cigarrillo artesanal entre los dedos, se lleva las manos a los ojos para limpiar una inflamación que le molesta bajo los lentes. «Vivimos enfermos. Antes teníamos poco, pero éramos felices. Hoy no hay río donde pescar y la tierra está como la has visto», cuenta Socorro, que se hizo famosa como Socorro de Burajuba, el nombre de su comunidad, que ahora cuenta con 800 familias. Burajuba está en Barcarena, un municipio que se ha convertido en uno de los epicentros de la explotación tóxica de la Amazonia.

Es allí donde está instalada Hydro Alunorte, controlada por Norsk Hydro, una multinacional noruega con sede en Oslo. Transforma y exporta alúmina a partir de la bauxita que extrae de una mina de otro municipio y la lleva a Barcarena a través de tuberías subterráneas. Cuando llega, parte del material se refina allí, donde hay dos depósitos de residuos tóxicos, precisamente al lado de la comunidad Burajuba. En la ciudad también está instalada Imerys, una multinacional francesa que tiene la mayor planta de procesamiento de caolín del mundo, un mineral que se utiliza para fabricar infinidad de productos, desde plásticos y gomas hasta cosméticos y tampones. Además de los dos gigantes multinacionales también hay empresas dedicadas al transporte fluvial, ya que Barcarena se encuentra en un lugar estratégico para transportar soja por el río Pará, y empresas de fertilizantes, que abastecen a la abundante agroindustria de la región. «Mucha gente se fija en Barcarena y estas empresas contaminan nuestro suelo y nuestra agua, impidiendo nuestra forma de vida, nuestra existencia. Mi marido murió víctima de la contaminación, miles de personas mueren cada día a causa de la contaminación y todo el mundo hace la vista gorda», afirma. «Nosotros, los quilombolas, los ribereños, para las empresas e incluso para el gobierno somos un obstáculo». Al frente de la Asociación de Caboclos, Indígenas y Quilombolas de la Amazonia (Cainquiama), una de las organizaciones que luchan por los derechos de las comunidades tradicionales del municipio, denuncia todos los casos de contaminación ambiental y de robo de tierras públicas que descubre.

En febrero de 2018, 13 comunidades ribereñas, que dependen directamente de los arroyos Bom Futuro y Burajuba y de los ríos Murucupi y Tauá, en la cuenca del río Pará, vieron cómo sus patios y pozos artesianos se inundaban con un lodo rojo. El investigador de Salud Pública de la Sección de Medio Ambiente del Instituto Evandro Chagas, Marcelo de Oliveira Lima, analizó el líquido y confirmó que se trataba de una fuga de residuos de la empresa Hydro Alunorte, que había contaminado con plomo y otros metales pesados las aguas del municipio. «Fue desesperante en ese momento, durante la fuga y después. Todos enfermos, contaminados». Hydro Alunorte niega el desborde. Ese año, la visibilidad del caso y de las denuncias de robo de tierras que hizo Socorro aumentaron el peligro. Dos líderes quilombolas fueron asesinados a tiros.

Socorro fue incluida en el programa. Pero, en la práctica, asegura que nada ha cambiado. La policía, de vez en cuando, hace una ronda cerca de su casa para que conste. La quilombola tiene el número del cuartel de la Policía Militar para cuando hay una emergencia. «Cuando llamo al cuartel, a veces me dicen que solo tienen un vehículo. Tardan en venir. El Estado sabe que tengo veneno en la sangre, que hago lo que se supone que deberían hacer los gobernantes, pero, aun así, no hacen nada», dice, entre toses constantes que la dejan sin aliento. «No me quiero ir. Si me voy, ¿quién luchará por ellos? Sin contar que, si me sacan de aquí, me moriré de tristeza. Lo que todos tienen que entender es que nosotros, los que estamos aquí, somos la Amazonia. Si hoy existe la Amazonia es gracias a nosotros. Si alguien tiene que irse, que sean las empresas, tienen que aprender a respetar a mi gente».

Doña Socorro, líder quilombola de la comunidad de Burajuba, en Barcarena. Foto: Alessandro Falco/Sumaúma

Los cuerpos se despedazan

Los defensores que ha escuchado y visitado SUMAÚMA protegen a diario con su propio cuerpo la mayor selva tropical del mundo, reguladora del clima del planeta. Se enfrentan a enemigos poderosos, como empresas transnacionales, o a verdugos locales, vinculados a la élite política de un municipio o de las capitales del poder del país. La policía suele ser aliada del enemigo, al igual que los médicos, lo que impide que accedan a los servicios sanitarios. Las enfermedades causadas por la violencia o agravadas por el estrés constante al que están sometidos se tratan demasiado tarde.

Osvalinda, líder amenazada de muerte por los madereros, en la selva, en Pará. Foto: Alessandro Falco/Sumaúma

«En muchos de esos municipios del interior de Pará, los cargos superiores, como médicos, enfermeros, psicólogos, nutricionistas y secretarios de seguridad pública, suelen ocuparlos personas vinculadas al poder local. Y estos defensores se oponen a los poderes locales. Por eso, muchos defensores relatan que la dificultad empieza ahí, al final de la cadena. ¿Cómo, por ejemplo, les puede atender una psicóloga que es pariente de la persona contra la que están luchando? Para romper este sistema, a veces llevamos a la persona a otro municipio para que reciba tratamiento», explica Ione Nakamura, representante del Ministerio Público que forma parte del consejo del programa de protección en Pará. «Junto con la Secretaría de Derechos Humanos hemos logrado construir una política pública, pero por sí sola no es suficiente. Tiene que integrarse con otras políticas públicas, que también tienen que tener una norma, un ajuste, para ser más eficaces y ofrecer más servicios a estos defensores», subraya.

Maria Márcia de Mello, que se enfrenta a los invasores en el asentamiento donde vive, ha sufrido tres ataques, dos de ellos tras ser incluida en el programa de protección. Foto: Alessandro Falco/Sumaúma

Maria Márcia de Mello tiene 46 años y preside la Asociación de Productores y Productoras Rurales de Nova Vitória, constituida en el marco del Proyecto de Desarrollo Sostenible Terra Nossa. Un lugar que creó el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) en 2006, que se encuentra entre los municipios de Altamira y Novo Progresso, donde 310 familias plantan maracuyá, copoazú, producen miel y crían gallinas y cerdos. Y donde cinco personas han sido asesinadas desde 2011. Un contraste brutal, que se explica por la invasión del territorio por grileiros y hacendados que deforestan para plantar soja o criar ganado, y por el ataque de mineros e incluso empresas multinacionales. Recientemente, SUMAÚMA mostró que la empresa minera británica Serabi Gold ha iniciado la explotación de una mina de oro dentro del territorio, sin el permiso del órgano agrario estatal y sin consultar a los residentes y las comunidades indígenas circundantes. Es un lugar que se trata como si fuera tierra de nadie. Pero que tiene muchos dueños, representados por Maria Márcia, que enfrenta y denuncia a todos los invasores sin intimidarse, incluso después de haber sufrido tres ataques, el primero en 2019, cuando fue incluida en el programa de protección. Pero eso no impidió que intentaran matarla otras dos veces.

La última fue en mayo de 2022. Maria Márcia se despertó con las manos y la cara hinchadas sin saber por qué. «Llamé al programa y saqué una foto. Me dijeron que tenía que ir al médico. Cuando el auto había recorrido un kilómetro dentro del asentamiento llegaron tres camionetas sin matrícula, una roja, otra blanca y otra gris. Nos hicieron señas para que nos detuviéramos y varios hombres bajaron con fusiles en la mano y ropa de camuflaje», cuenta. «Cuando salí del auto, mi nieto Pedro, de 3 años, se me agarró del cuello y el mayor, José Armando [de 9], empezó a gritar: “¡No maten a mi abuela! ¡No maten a mi abuela!”», relata. «Creo que solo no me mataron allí porque Pedro se me agarraba del cuello».

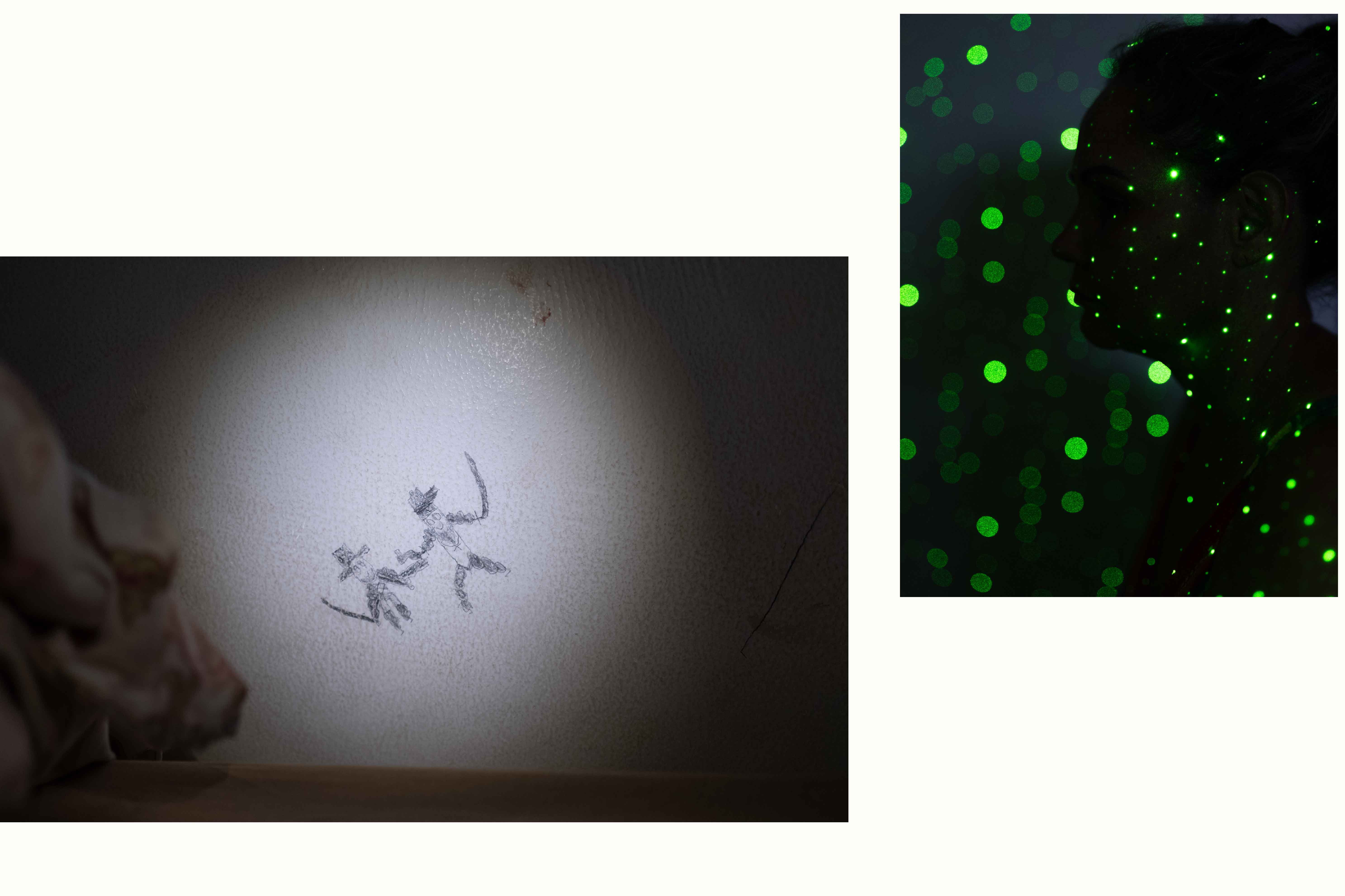

Detalle de un dibujo de dos sicarios que hizo el nieto de Maria Márcia, que fue testigo del intento de asesinato de su abuela, una líder amenazada de muerte por los hacendados (izquierda). Retrato de Maria Márcia (derecha). Fotos: Alessandro Falco/Sumaúma

Desde el primer ataque, en 2019, Maria Márcia sufre graves problemas de salud. «La primera vez que intentaron matarme, iba con mi marido a la boda de una de mis hijas. Me di cuenta de que había una camioneta siguiéndonos y pensé: “Hoy es el día en que vamos a morir”». Hubo una persecución. «Todo fue muy rápido y la carretera era estrecha. El auto volcó». Desde ese día, sufre dolores constantes. «En aquel momento, no pude caminar». Se fracturó la pelvis y la columna vertebral, pero solo se enteró tras semanas de dolor, cuando sus amigos hicieron una colecta y pagaron consultas médicas y exámenes particulares. Maria Márcia cuenta que, en el hospital público local, el médico, amigo de hacendados de la región, apenas la examinó tras el accidente. «Pasé por todo eso y le hice saber al programa mi situación, lo único que me dijeron fue: “Vamos a concertar una cita, te sacaremos de ahí”. Pero nada, y me dolía. Fue horrible, estuve tres meses sin poder caminar».

Para seguir con su tratamiento, en febrero el programa la trasladó a otra ciudad. La instaló con sus dos nietos, que viven con ella, en un estudio con una cocina minúscula, un cuarto de baño y un lavadero en el que solo cabe la lavadora. A veces apenas tienen para comer, ya que el sueldo mínimo que ofrece el programa no cubre sus gastos. SUMAÚMA la entrevistó en este lugar —no se mencionará la ciudad donde se encuentra por seguridad—, después de esperar semanas a que pudiera hablar. Sufría un dolor de muelas incapacitante que le deformó la cara, le quedó completamente hinchada de un lado. «Estuve semanas pidiendo ayuda al programa por mi dolor de muelas, pero solo me llevaron al hospital cuando llamé al Ministerio Público Federal. Así funciona este programa», se lamenta. «Desde que llegué, mis nietos no estudian porque el programa no los ha matriculado en ninguna escuela y yo no puedo hacerlo», dice. El programa, sin embargo, afirma que sí los ha matriculado.

Detalles de la casa de una mujer anónima, incluida en el programa de protección de defensores de los derechos humanos y amenazada por una facción criminal, situada en Pará. Foto: Alessandro Falco/Sumaúma

Los niños sufren más

Natalha Theofilo, de 34 años, es una mujer negra, alta, trencista, feminista, quilombola, defensora de los derechos humanos y pedagoga. Se la llevaron del territorio donde vivía junto con su pareja, Erasmo Theofilo, y sus cuatro hijos menores, que tienen entre 9 y 2 años. Ingrid, de 18 años, se les unió más tarde. Tuvieron que huir cuando Erasmo, después de muchas amenazas, recibió un audio por WhatsApp que decía: «Ya no tienes que preocuparte por morir, porque no vamos a matarte. Solo te arrancaremos el corazón». La expresión quitarle o tocarle el corazón a alguien, en Anapu, donde vivían, significa atacar a tu hijo, o a las personas que más quieres, explica Natalha. «El corazón eran mis hijos. Nunca sentí tanto miedo».

Erasmo y Natalha Theofilo, líderes amenazados de muerte en Anapu, retratados en la cocina de la casa provisional en la que viven y que se inunda cuando llueve mucho. Foto: Alessandro Falco/Sumaúma

Erasmo, de 34 años, lleva una foto de su casa en su celular, que tiene la pantalla rota. Una residencia rodeada de árboles en el lote 88 de la gleba Bacajá. Se trasladó a la zona rural de Anapu con sus padres en 2010. «Creíamos que allí la vida sería más tranquila». Erasmo sufrió parálisis infantil y hasta los 10 años fue sometido a 19 intervenciones quirúrgicas. Fue el primer presidente de la asociación de personas con discapacidad de la Transamazónica, a los 16 años. Se convirtió en líder campesino, ecologista, defensor de los derechos humanos y educador de sistemas agroforestales. Se graduó en Administración e hizo un posgrado en Gestión Medioambiental. Con organización política y la fuerza de trabajo de la comunidad, entre 2013 y 2016 se legalizaron tres asentamientos rurales en el municipio, entre ellos el que habita la familia de Erasmo y Natalha, en el kilómetro 80 de la carretera Transamazónica. Ambos comenzaron a ayudar en la lucha de otros territorios, aún no regularizados, y entraron en el punto de mira de los grileiros. Vieron cómo asesinaban a dos compañeros de lucha. A pesar de sufrir también constantes amenazas, Natalha no está protegida por el programa, solo Erasmo. Aún no ha logrado que la incluyan.

La casa en la que el programa instaló a la familia tiene tres dormitorios, dos cuartos de baño, cocina, un lavadero, un patio y un porche. Sobre el papel, todo muy digno. Pero si se mira de cerca, los detalles revelan otra realidad. Las paredes de casi toda la casa están cubiertas de moho. En la cocina, los hongos se multiplican en lo que queda de un armario consumido por la humedad. En el cuarto de baño, un inodoro despegado del suelo desborda residuos cada vez que se tira de la cadena. Al utilizarlo, hay que tener cuidado de no hacerse daño. La llave de la ducha está rota y solo puede abrirse con la ayuda de unos alicates.

«Nos hemos quejado muchas veces al programa sobre las condiciones de esta casa, pero dicen que no pueden hacer nada y que esta es la situación», dice Natalha indignada, señalando una pared completamente mojada por la humedad. En el patio trasero, una viga corroída por las termitas se está curvando, lo que hace temer que el tejado se derrumbe. Cuando llueve, el espacio exterior se inunda y el agua entra en la casa. La ONG que gestiona el programa declaró a SUMAÚMA que los problemas se debían a la lluvia y que ya se habían resuelto. Pero estuvimos dos veces en la casa, en marzo y a principios de abril, y la situación seguía siendo la misma. Natalha también lleva meses luchando por conseguir una cita en el ginecólogo, porque sufre pérdidas de sangre frecuentes. «La atención médica es terrible en todos los sentidos posibles, no hay ayuda para pagar los remedios, no hay nada», se lamenta. «Nuestra situación aquí es muy complicada. La casa, como puedes ver, no nos da dignidad y el dinero mensual para mantenernos es insuficiente», dice.

Nevera vacía en la casa donde viven ahora Erasmo y Natalha, que tuvieron que dejar la suya tras una amenaza de muerte. Foto: Alessandro Falco/Sumaúma

En la gleba de Bacajá había cuatro charcos y dos manantiales, con muchos peces. «La diversión de los niños era salir a pescar con sus padres y abuelos. También teníamos muchas gallinas en el patio, para comer o para recoger huevos», dice Natalha. «Teníamos mucha yuca, maíz en la época del maíz, frijoles en la época de los frijoles, copoazú, piña, castañas, anacardos, biribás, jobos, tamarindos, yabuticabas, chontas, cocos, mangos de todo tipo, pacaes, naranjas, pitangas», enumera. «Trabajamos con el sistema agroforestal, que da todo tipo de frutos. No nos faltaba nada. Éramos muy felices y los chicos raramente se enfermaban». Creen que nunca podrán regresar a casa. Y no saben qué harán en el futuro, ya que el programa tampoco les ofrece una salida. «Llevamos aquí siete meses. Ya nos hemos quejado y vamos a emprender acciones legales contra el gobierno. No nos dan ninguna perspectiva de nada. El programa pregunta: “¿qué vas a hacer?”. Pero si volvemos, moriremos», dice.

Luchan por una tierra en la que no podrán vivir

La angustia la comparte también la familia de S.R., un agricultor que se vio inmerso en un enorme embrollo legal. De un lado estaba un poderoso grileiro. Del otro, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra). La zona donde vive fue declarada pública y destinada a la reforma agraria, pero el grileiro impugnó la medida afirmando que había comprado el lugar y tenía derecho a él. Allí viven 250 familias, que trabajan la tierra y viven de ella. Con la ayuda de su propia familia, compuesta por unas 30 personas, entre hijos y nietos, S.R. había plantado 15.000 árboles de cacao, 3.000 de achiote, 250 de pimienta negra y más de 400 plataneros. «Soñábamos con tener algún día una plantación de cacao bien hecha, de la que pudiéramos vivir», dice. «Pero luego tuvimos que dejarlo estar».

En los últimos años, mientras la lucha en los tribunales no avanzaba, a S.R. lo perseguían unos sicarios. Se convirtió en objetivo porque lideraba una asociación de agricultores en uno de los asentamientos cercanos al lugar donde fue asesinada la misionera estadounidense Dorothy Stang. Vio como morían trabajadores rurales, amigos y vecinos suyos. «Mi vecino de enfrente fue asesinado. Fueron muchos los que murieron allí», dice, y empieza a listar los nombres de siete compañeros asesinados, uno de ellos a palazos y otro a tiros en su propio arrozal. Las amenazas empeoraban cada vez que los trabajadores obtenían una victoria judicial. La familia de S.R. llegó a dormir en medio de la vegetación y, por protección, solo salía de casa por la noche. Ya no podía trabajar en las plantaciones, cultivadas con tanto esmero.

Cuando por fin el Incra consiguió demarcar el lugar para que las familias pudieran vivir en paz, S. R. sintió que el peligro aumentaba. Había motociclistas merodeando continuamente. El grileiro nunca aceptaría perder. Entonces pidió ayuda al programa para abandonar definitivamente el territorio, pero se enteró de que, si abandonaban el lugar, ya no tendrían protección. Tuvo que recurrir al Ministerio Público de Pará, que intercedió para que una ONG financiara su desplazamiento y el de su familia lejos de allí. «¿Cómo vamos a vivir ahora? Tenemos tierras en las que no podemos quedarnos». Exiliado con su familia en su propio país, el futuro de ellos es incierto.

Los hijos de Natalha y Erasmo Theofilo, líderes amenazados de muerte en Anapu, ven vídeos en TikTok tumbados en la cama de la casa provisional, en Pará. Foto: Alessandro Falco/Sumaúma

Promesas de remodelar el programa

Hasta el momento en que se publicó este reportaje, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de Pará, que coordina el programa de protección en el estado, no había respondido a las preguntas de SUMAÚMA. Joacy Brito, el presidente de la ONG —SOMECDH— que gestiona el programa desde 2019 a través de un contrato con el estado, afirmó por correo electrónico que «el programa [en Pará] comenzó durante un gobierno federal que lamentablemente desarticuló, desmanteló y desestabilizó todas las políticas ya implementadas», en referencia al mandato de Jair Bolsonaro. Pero que, aun así, el programa estatal continuó. «Nuestro mayor poder es servir de enlace con los organismos gubernamentales para que los defensores tengan sus necesidades atendidas lo antes posible», afirma Brito. «En cuanto a mejorar la seguridad específicamente en el domicilio del defensor, es una lucha que estamos debatiendo casi a diario. Pronto tendremos respuestas muy sólidas», asegura. También señala que el programa subvenciona el alquiler de las viviendas provisionales de acuerdo con una norma federal y que, en caso necesario, ayuda con remedios y atención médica particular.

Foto antigua de una mujer anónima, incluida en el programa de protección de defensores de los derechos humanos y amenazada por una facción criminal, retratada en su casa de Pará. Foto: Alessandro Falco/Sumaúma

El Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía, un organismo federal, informó a SUMAÚMA por medio de un correo electrónico firmado por la nueva coordinadora general del Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Comunicadores y Ambientalistas, Luciana Cristina Furquim Pivato, que tiene «acciones estructurales en curso» para enfrentar los desafíos del programa. Entre ellas, la creación de un grupo de trabajo técnico para elaborar un plan nacional para los protectores y un anteproyecto de ley para el programa. Eso se hará mediante un decreto y «garantizará la participación de los organismos y de la sociedad civil, con paridad y escucha pública», asegura. El organismo también destacó que está revisando un decreto de 2018 que define los parámetros del programa para ajustar las reglas, el valor del subsidio y la asistencia a las personas que están en acogida provisional.

«Algunos casos de defensores de derechos humanos que el programa asiste en Pará han llegado a conocimiento de esta coordinación. En cada situación, hemos intentado ofrecer medidas que garanticen que se atienden o se superan los problemas denunciados», afirmó la coordinadora. «En los próximos días, solicitaremos una reunión con las secretarías de Estado de Pará para discutir un plan para hacer frente a los problemas que han llegado a nuestro conocimiento», resaltó.

Sin embargo, las entidades que ha escuchado SUMAÚMA son unánimes al afirmar que la vida de los defensores solo estará realmente protegida cuando haya celeridad en los procesos de demarcación de tierras, que se alargan durante años exacerbando los conflictos, y cuando por fin se responsabilice a quienes los amenazan. «Existe una impunidad estructural en los ataques contra los defensores de los derechos humanos. Y también es una forma de reforzar la violencia e interrumpir la lucha», afirma Alane Luzia da Silva, asesora jurídica de la ONG Terra de Direitos, que denunció las deficiencias del programa de protección el año pasado.

Ninguna de las personas a las que SUMAÚMA ha escuchado para este reportaje ha visto a sus verdugos en la cárcel. «Lo correcto sería abrir una investigación y castigar a los culpables», afirma Osvalinda, que calcula que ya ha registrado más de 30 denuncias policiales con situaciones que narran amenazas de muerte, sobornos y atentados contra su vida y la de Daniel. «Nuestros enemigos son hacendados, madereros, grileiros, la policía, los concejales y el alcalde», enumera.

Tras permanecer casi dos años y medio en la casa provisional que el programa alquiló para ellos, Osvalinda y Daniel ya no soportaban estar lejos del huerto donde sus enemigos habían cavado su sepultura. «Estoy en contra de sacar al defensor de su tierra. Cuando lo sacas, estás diciendo que el delito es superior a la ley», afirma. Ahora, sin embargo, han tenido que volver a la «casa provisional». Osvalinda necesita operarse por tercera vez del corazón. Pero, con la larga fila de espera del sistema público de salud, ha tenido que emprender acciones legales contra el Estado. Otra batalla de un corazón que siempre ha luchado mucho para seguir latiendo.

Revisión ortográfica (portugués): Elvira Gago

Traducción al español: Meritxell Almarza

Traducción al inglés: Diane Witthy

Edición de fotografía: Marcelo Aguilar, Mariana Greif y Pablo Albarenga

Montaje de página: Érica Saboya

Erasmo Theofilo, líder amenazado de muerte en Anapu, mira los dibujos de sus hijos en la pared de la casa provisional donde están exiliados. Foto: Alessandro Falco/Sumaúma