En las últimas semanas, la violencia contra la escuela ha amenazado su funcionamiento y se ha barajado la posibilidad de suspender las clases. Esto se debe a que la escuela es la máxima expresión de la sociedad humana occidental para hacer frente a la barbarie y cualquier amenaza contra ella produce un efecto inmediato: pánico. No hay afecto más disgregante que ese. El pánico es «sálvese quien pueda». La violencia contra la escuela es un ataque contra la posibilidad de convivir.

Por eso hay que preguntarse: ¿el ataque contra la escuela se promueve al servicio de qué? El pánico saca a la gente del espacio colectivo, la encierra en su casa, vacía el espacio público. Y lo debilita, mucho. El efecto en el pensamiento es no pensar; el efecto en el cuerpo es temblar, callar o gritar, es interrumpir la conversación. El efecto en la vida es aislar.

En esta situación, la pregunta que nos hacemos insistentemente es: ¿quién me salvará?, ¿quién es el responsable? El afecto disgregante nunca supone una respuesta colectiva, solo busca un culpable. Solo vigila la «manzana podrida», como si todo se solucionara sacando del cesto una fruta malograda.

La violencia contra la escuela trata de hacer creer que, para estar seguros, hay que desocupar el espacio de lo común, dejar de hacer comunidad. Cuando se ataca a la escuela, se ataca eso. La violencia contra la escuela nos hace dudar de su capacidad para cumplir su función social: la meta es reducir su papel como lugar de convivencia y pertenencia. Es exactamente en este sentido que se está vulnerando la escuela como espacio público, como espacio de convivencia, como el primer lugar, fuera de la familia, que favorece la constitución de la experiencia con el otro.

Las tragedias de Vila Sônia y Blumenau, violencias extremas que ocurrieron en la escuela, son la expresión del conflicto de muchas dimensiones que vivimos como sociedad. Las amenazas contra las escuelas, que comenzaron a proliferar tras los ataques— las que se hicieron virales en las redes sociales e indujeron a las familias a no llevar a sus hijos a la escuela el 20 de abril, fecha de la masacre de Columbine, en Estados Unidos— configuran un fenómeno que no es de expresión del conflicto. Como me enseñó el psicoanalista y profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de São Paulo Rinaldo Voltolini, este caso promueve el conflicto. Esta diferencia fundamental, entre expresar y promover el conflicto, y la forma en que se relacionan estas dos categorías, es lo que nos interesa para comprender lo que está ocurriendo.

Es necesario examinar los diversos factores que componen este conflicto. Las investigaciones del Grupo de Estudios e Investigaciones en Educación Moral (GEPEM) y del Instituto de Estudios Avanzados (IdEA) afirman que la violencia dentro de las escuelas, así como los ataques contra ellas, están relacionados con el auge del ultraconservadurismo y del extremismo de derecha en el país y con la falta de control y criminalización de estos discursos. El grupo de transición del gobierno analizó estos datos, lo que permite afirmar que los terribles acontecimientos nos asustaron, pero ninguna persona o institución que haya tenido acceso a estos papeles puede afirmar que le sorprendieron.

Para empezar, es necesario diferenciar entre lo que se alardea y lo que se invisibiliza: el mismo día de la tragedia de Blumenau, dos vehículos blindados y agentes de policía invadieron una escuela del complejo de favelas Maré, en Río de Janeiro, al intentar capturar a miembros de grupos armados que se escondieron en el edificio. No habría ni que decirlo, pero, por desgracia, hay que hacerlo: en Maré, como en cualquier otro rincón de este país, la escuela es un lugar para los niños. Promover la crisis, invadir los muros de la escuela, producir violencia contra la escuela —no una escuela, sino la institución central de nuestra organización social— no es en absoluto un gesto aleatorio y sin objetivo.

Estamos ante una gran oportunidad para entender la seguridad pública como factor determinante de la salud mental y para reflexionar sobre el lugar de la escuela en esta construcción. Para ello, es necesario hacer frente a la tendencia actual de reducir un problema que es social, a una cuestión individual. En este sentido, hacer un diagnóstico de la salud mental de los agresores es un claro intento de impedir la crítica política que tenemos que hacer: nuestro funcionamiento social, con sus estrategias de exclusión, es el que condiciona la producción de la violencia que sucede en las escuelas y contra la escuela.

El investigador indio Vikram Patel define salud mental como pertenencia y desafía así esta concepción y nos ayuda a comprender las relaciones entre seguridad pública y salud mental. De esta forma, todos podemos entender que ocupar, usar, disfrutar, gozar del espacio común produce seguridad y produce salud mental. Porque ¿quién vive bien cuando se siente inseguro? ¿Quién vive bien con los demás cuando se percibe amenazado?

Promover la salud mental forma parte del mandato público de Sanidad, que, para lograr su objetivo de transformar la realidad social de niños y jóvenes, debe trabajar conjuntamente con la escuela. Esta prerrogativa no se reduce a tener un psicólogo que escuche a cada uno de forma individual, sino que incluye, necesariamente, promover acciones y gestos, dentro de la escuela, que produzcan acogida, escucha y conversación. Que hagan de la escuela un lugar de pertenencia para niños y jóvenes. Que hagan que la convivencia forme parte del currículo.

Los ataques a escuelas en São Paulo motivaron esta «Caminata por la Paz», un acto organizado el pasado 20 de abril por la Escuela Municipal de Enseñanza Primaria Perimetral, situada en Paraisópolis, un barrio de la capital del estado que alberga una de las mayores favelas del país. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Cuando pensamos en la escuela, muy rápidamente consideramos su tarea de transmitir la cultura que produce la humanidad en forma de contenidos académicos. Pero junto a esta tarea está cómo hacerlo, es decir, cómo se distribuye el tiempo y qué inversión sistemática se dedica a cada uno de los contenidos. Es en este contexto donde se considera que la convivencia tiene estatus curricular entre las prácticas educativas. Para la formación de las nuevas generaciones son tan importantes los contenidos específicos en el ámbito del conocimiento formal como los usos que se pueden hacer de cada uno de ellos. Un currículo que distribuye conocimientos sobre las culturas negra e indígena y que, además, construye prácticas de relación entre las personas y sus diferencias dentro de la escuela es, sin duda, un currículo que pone en la teoría y en la práctica, sobre el terreno, la convivencia en sus dimensiones humanas.

Los pueblos originarios, con las diferentes formas que tiene cada etnia y cada aldea de crear y producir colectividad, tienen mucho que enseñarnos sobre la convivencia y las prácticas que unen a niños y jóvenes. La escuela, a su vez, puede inventar diversas estrategias para promover la convivencia, pero ninguna será tan potente como la construcción de un currículo antirracista y anticapacitista.

La creciente vulnerabilización de las experiencias infantiles y juveniles, entre todas las poblaciones victimizadas por el discurso del odio, tiene graves efectos en la salud mental. Por eso, se hace necesario cuestionar por qué el muy bienvenido y recién creado Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud aún no cuenta con una coordinación para Infancias y Adolescencias.

La respuesta a este problema ha sido la misma desde los primeros años de la reforma psiquiátrica: «las infancias y juventudes son temas transversales». Sí, lo son. Pero ahora necesitamos una coordinación que apoye la transversalidad en este debate, que apoye y coordine la promoción de la salud mental en la red de protección social, de la que forma parte la escuela. Una coordinación puede hacer frente a la lógica individualizadora y patologizadora, puede apoyar y fomentar soluciones locales. Una coordinación disputa el presupuesto y apoya proponer el tratamiento más vigoroso que necesitamos: construir posibilidades de pertenencia. Una coordinación hace frente a concepciones de seguridad que producen pánico.

A los niños y a los jóvenes les debemos, en este momento, poner toda nuestra fuerza y todos los recursos de que disponemos para apoyar la posibilidad de convivir con seguridad. Pero lo que ocurre es muy distinto.

Se defiende que los gobiernos y las escuelas inviertan más en vigilancia y tecnología para controlar el acceso a las escuelas, reduciendo la idea de seguridad a la de seguridad policial. En un gesto coordinado, se propone contratar a psicólogos para que permanezcan en la escuela y hablen con los alumnos. Pero cabe preguntarse: ¿se está apostando por producir salud mental o se está invirtiendo en procesos de investigación más acordes con una estrategia policial que de salud?

Sin desechar el valor que la vigilancia policial escolar puede aportar en estos momentos, no podemos olvidar que la seguridad pública es algo mucho mayor y más complejo que la seguridad policial. Los datos que hemos recogido de las experiencias estadounidenses de armar y blindar las escuelas nos dicen que, aunque las escuelas instalaron dispositivos de seguridad, la violencia no disminuyó. La seguridad tiene que ver con producir un espacio común y regulado, con la fuerza de la comunidad. Intuitivamente, todos lo sabemos desde la Caperucita Roja: «no vayas por el camino desierto, anda donde hay gente». También están las versiones más contemporáneas: cuando salgas de la escuela o de la universidad por la noche, ve hacia el metro en grupo, no te quedes sola en la plaza. ¿Qué clase de sociedad es esta en la que las personas se han convertido en una amenaza en lugar de protección, en enemigos en lugar de comunidad?

Necesitamos reinventar la experiencia de estar juntos. Para ello, es bueno recordar que todos estamos en el mismo juego: niños, jóvenes, familias, escuelas, poder público. Pero no jugamos en las mismas posiciones y, por eso, tenemos que organizarnos para que el balón no pare de rodar.

La escuela, con sus niños y jóvenes, tiene que producir educación contra la barbarie, tiene que transformar lo que está ocurriendo en un contexto de aprendizaje. Un currículo diseñado y consensuado en cada franja de edad, que dé cabida a la convivencia y distribuya recursos para la pertenencia, la conversación y la escucha. Al fomentar la convivencia, actuamos contra las experiencias de humillación y falta de pertenencia. Al fomentar la convivencia, fortalecemos el espacio común y actuamos contra el discurso de odio.

Hacer frente al discurso de odio pasa también y necesariamente por la regulación y el control de los contenidos en las plataformas digitales: por entender que internet y sus redes sociales son un espacio público que debe regularse. Las redes sociales no reguladas ni controladas son el lugar en el que los agresores potenciales crean su comunidad y su pertenencia.

Hay que superar la barrera de las innumerables reuniones en las que discutimos y acordamos estrategias de confrontación, pero que no hacen que las políticas pensadas crucen las puertas de los despachos y, con presupuesto suficiente, lleguen a los territorios y promuevan efectivamente la transformación social que se dice desear.

Hemos vivido los últimos años luchando contra el odio que nos quita la posibilidad de vivir en un espacio común y convierte al otro en un enemigo amenazador. Pasamos de la hora de oponernos al discurso de odio que plantea al otro como una amenaza y, con este argumento, incita a la violencia. Todos y cada uno de nosotros debemos resistir a ser cooptados a la idea de que es seguro desocupar una escuela. No lo es. Por eso, es urgente que escuchemos a los pueblos originarios que luchan por la demarcación e integridad de sus tierras comunes para que sus niños y jóvenes crezcan en la seguridad de la colectividad que los acoge y protege.

*Ilana Katz. Psicoanalista, doctora en Educación por la Facultad de Educación de la Universidad de São Paulo (USP), posdoctora en Psicología Clínica por el Instituto de Psicología de la USP; asesora del proyecto «Primera Infancia en Maré: acceso a los derechos y prácticas de cuidado» (Redes de Maré), en Río de Janeiro; asesora del proyecto Aldeias, en el medio Xingú, en la Amazonia brasileña; miembro del consejo consultivo del Instituto Cáue — Redes de Inclusión; supervisora en NETT y miembro de la Red de Investigación en Salud Mental del Niño y del Adolescente.

Revisión ortográfica (portugués): Elvira Gago

Traducción al español: Meritxell Almarza

Traducción al inglés: James Young

Edición de fotografía: Marcelo Aguilar, Mariana Greif y Pablo Albarenga

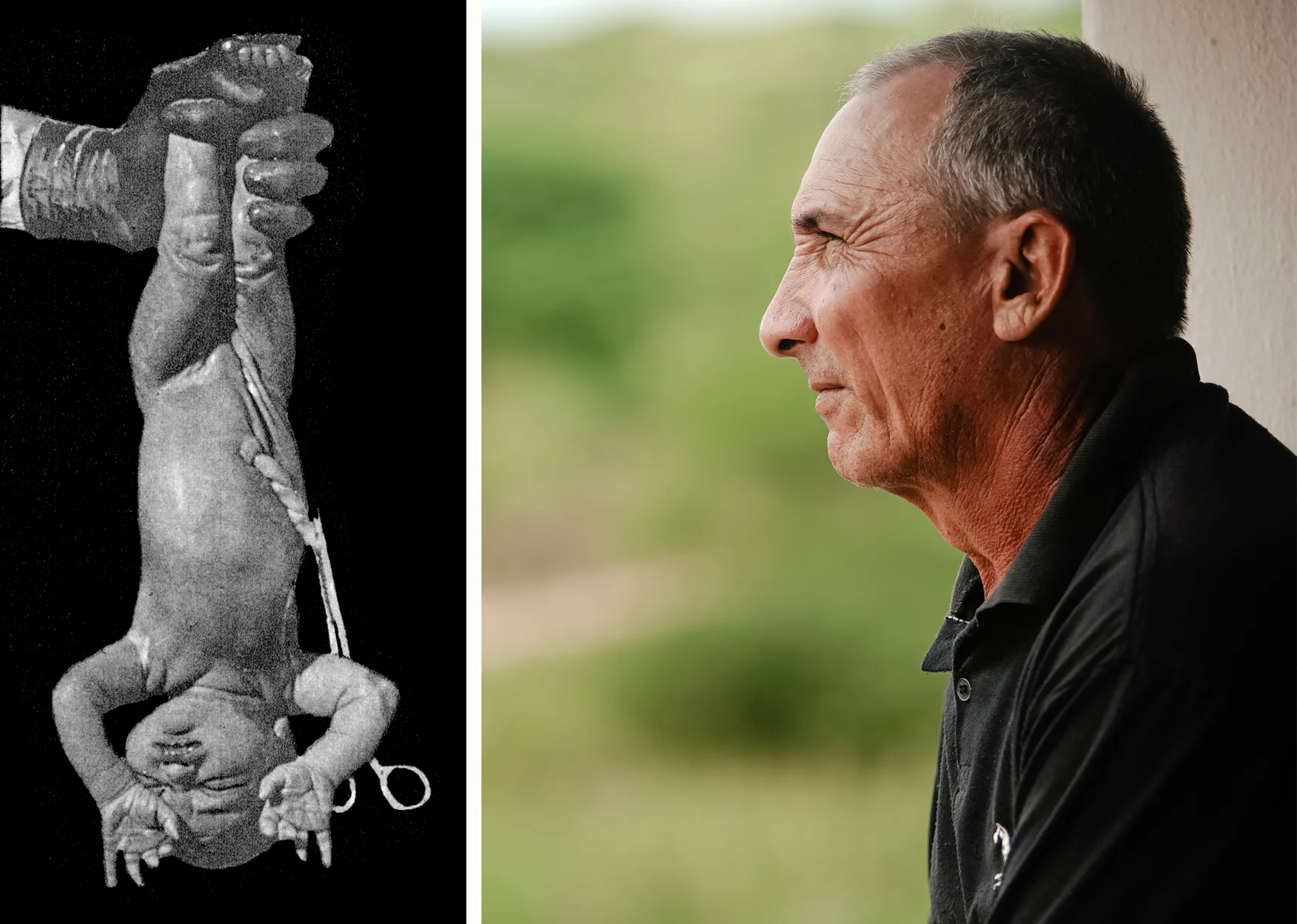

Vigilia en la guardería privada Good Shepherd Center, en Blumenau, en el estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil, donde el pasado 5 de abril irrumpió un agresor de 25 años, armado, y mató a cuatro niños. Foto: Anderson Coelho / AFP