Pessoas nascidas nos Estados Unidos estão acostumadas a se autodenominarem “americanas”, deixando implícito, quase como fato consumado, que são elas as únicas legítimas ocupantes da América. A alternativa óbvia, a palavra “estadunidense”, é precisa em seu significado, mas cria ambiguidades. Afinal, tanto o Brasil quanto outros países do mundo se constituem nacionalmente como união de estados. Além disso, o termo “estadunidense” omite o próprio nome do continente, retirando desse povo do norte o topônimo que os distingue. Por outro lado, chamá-los de “norte-americanos”, como alguns ainda insistem, é perder de vista que seus vizinhos mais próximos, Canadá e México, integram a porção setentrional do continente. O problema se complica porque o México é culturalmente bem mais próximo de seus vizinhos latino-americanos, ao sul, do que dos países de línguas inglesa e francesa, ao norte.

Mas afinal o que é ser latino-americano? Existem fundamentos compartilhados entre todos esses mais de vinte países, ou somos apenas um agregado amorfo de sociedades díspares? Que marcas ainda persistem da imensa população indígena que habitava nosso continente antes da invasão europeia, estimada em 47 milhões de pessoas? Que memória trazemos da avassaladora migração forçada que embarcou mais de 10 milhões de africanos para trabalhar e morrer por aqui?

Comparemos Brasil e México, os dois maiores países da região.

Único país de língua portuguesa em toda a América, o Brasil continua a ser definido por sua história colonial extrativista. O próprio nome do povo brasileiro remete diretamente ao doloroso trabalho braçal necessário ao corte e à exportação dos duríssimos troncos da árvore de pau-brasil, instalando a doença da mercadoria em níveis avançados já a partir de 1511.

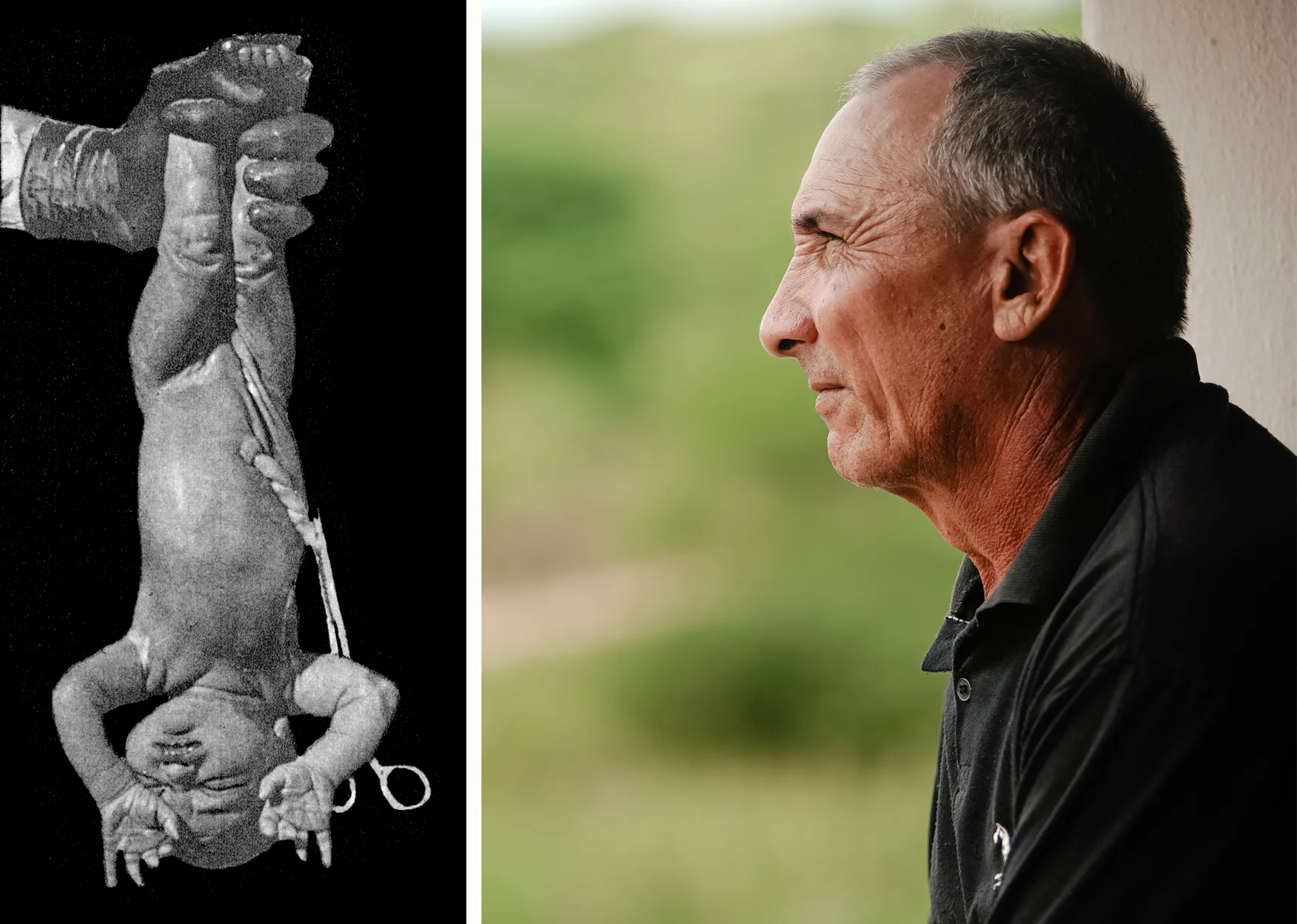

Nos séculos 16 e 17, a região costeira do Brasil se tornaria a principal produtora de açúcar do planeta, mediante a escravização de Indígenas e Africanos para realizar o trabalho brutal da monocultura da cana, tão doce de chupar e tão amarga de engolir. Ouro, esmeraldas e diamantes vieram em seguida como justificativa para mais sofrimento e morte, permitindo à Europa uma acumulação primitiva de capital que até hoje sustenta sua desbragada riqueza material. Os cortadores de pau-brasil deram lugar aos trabalhadores na lavoura da cana e aos garimpeiros, enquanto a vida nessa parte do mundo se tornava cada vez mais abjeta.

Ocupantes originários do território e criadores das trilhas na mata, inúmeros povos indígenas migraram para bem longe dos homens brancos matadores e estupradores, que invadiam todas as terras que podiam e depois voltavam para suas vilas costeiras exibindo colares de orelhas cortadas. Da mesma forma, os Africanos escravizados recusaram com vigor sua implacável opressão, fugindo para perto dos Indígenas e fundando milhares de quilombos que até hoje persistem. São exemplos de resistência à morte e memória viva de um outro jeito de conviver e bailar a dança cósmica, com fé indestrutível no poder do tempo, que a gameleira-branca ensina.

Em 1822, com a declaração da independência do Brasil de Portugal e a criação do Império brasileiro, a bandeira nacional incorporou ramos de café e tabaco – importantes produtos de exportação no século 19 –, reforçando a vocação de país extrator de riquezas naturais. Transformado em cafeeiro e tabaqueiro, o povo brasileiro seguiu refém da produção em escala descomunal de commodities requeridas pelo desenvolvimento do capitalismo global. Depois foi a vez da borracha e do cacau. Mudaram os produtos, manteve-se intacto o projeto de enriquecimento desigual e opressor.

Apesar da suposta independência, o desenho da bandeira manteve, por escolha pessoal do imperador, o fundo verde alusivo à Casa de Bragança, a linhagem monárquica do rei de Portugal e de seu dileto filho, Dom Pedro I. O losango amarelo também foi mantido, representando a Casa de Habsburgo da Áustria, família da imperatriz Maria Leopoldina. Essa verdadeira bandeira da Dependência se manteria durante todo o Império, até que em 1889 um golpe militar finalmente derrubou e exilou a linhagem dos Bragança. Mesmo assim, os novos donos do poder optaram por manter as cores e as formas da bandeira, numa demonstração evidente de continuidade ideológica, mesmo na aparente ruptura.

O contraste com o México não poderia ser mais gritante. Maior país de língua espanhola da América, com uma população fortemente mestiça, muito mais indígena do que branca ou preta, ele traz em seu nome e bandeira, desde a independência, em 1821, marcas indeléveis do povo conhecido como Mexica ou Asteca, isto é, da etnia indígena predominante no vale central do México quando da chegada dos invasores espanhóis. Atualmente a identidade asteca está presente em toda parte, da seleção nacional de futebol a um dos principais bancos do sistema financeiro.

Os Mexica fundaram sua capital, Tenochtitlán, que depois viria a originar a Cidade do México, no lugar em que teriam avistado, sobre um cacto, uma águia dominando com suas garras uma temível serpente. Esse foi justamente o símbolo escolhido para a bandeira. É como se o Brasil se chamasse Tupi e tivesse em sua bandeira um grafismo típico dessa cultura.

Hoje, em pleno século 21, o Brasil segue sendo um dos líderes mundiais na produção de açúcar, café, cacau, soja, laranja e etanol, assim como continua sendo um dos líderes mundiais em fome, analfabetismo e aniquilação sistemática dos não brancos. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), a população de moradores de rua explodiu na última década, crescendo quase dez vezes: em 2023 o Brasil tinha 227.087 pessoas vivendo nas ruas, em comparação com 21.934 em 2013. Incluindo uma estimativa das pessoas não cadastradas, o Ipea calcula que a população em situação de rua do Brasil seja de aproximadamente 281 mil pessoas.

Cotidianamente, a polícia continua executando jovens negros nas favelas do país, enquanto no campo avança o massacre de lideranças indígenas pelas mãos de fazendeiros e grileiros em conluio com milicianos e policiais. Foi o que ocorreu em 21 de janeiro de 2024 na Terra Indígena Caramuru-Paraguassu, no sul da Bahia, quando o filho de um fazendeiro disparou um tiro fatal em Maria de Fátima Muniz, a Nega Pataxó, liderança espiritual e professora dos Pataxó Hãhãhãe. Seu irmão, o cacique Nailton Muniz Pataxó, foi baleado nos rins e precisou ser operado, enquanto outra Indígena teve o braço quebrado pela ação dos cerca de 200 ruralistas da organização “Invasão Zero”. Exatamente um mês antes, em 21 de dezembro de 2023, o cacique Lucas Pataxó, de 31 anos, havia sido assassinado, e a polícia ainda não identificou os agressores. Por que será?

Morte semelhante à que ocorreu com a ialorixá Mãe Bernadete, liderança quilombola morta com 25 tiros em 17 de agosto de 2023, na região metropolitana de Salvador, seis anos depois da morte quase idêntica de seu filho Flávio Gabriel. Essa é a sina dos Pataxó, dos Yanomami, dos Guarani Kaiowá e de tantos outros povos indígenas. Essa é a sina dos favelados e Quilombolas em todo o Brasil. Mesmo quando os crimes são cometidos à luz do dia, os assassinos quase sempre permanecem desconhecidos e livres para seguir matando.

Toda essa violência reflete o espírito da ultrajante lei do marco temporal aprovada pelo Congresso Nacional em 2023. O verdadeiro projeto social em curso há mais de meio milênio é o extermínio completo das 267 etnias indígenas do território brasileiro. O mesmo vale para as quase 6 mil localidades remanescentes de quilombos, como evidencia a brutalidade da disputa entre a Força Aérea Brasileira e os Quilombolas de Alcântara, no Maranhão.

O Brasil nunca se reconheceu indígena nem africano, embora 55,5% de sua população se declare preta ou parda. A sociedade que vampirizou a vida de tantas gerações de escravizados continua a fazer o mesmo com seus descendentes, para enriquecimento de um punhado de pessoas, quase todas brancas, muitas delas estrangeiras que nunca pisaram aqui.

Enquanto isso, avança com ferocidade a teologia da prosperidade em seu processo de evangelização capitalista, tão eficaz em subjugar mentalmente as pessoas mais humildes, já desenraizadas de sua ancestralidade e completamente entregues à doença da mercadoria e à adoração do Deus Dinheiro. Amparadas por absurdas isenções fiscais, essas igrejas seguem parasitando o povo e o Estado e resistindo às pressões do Ministério da Fazenda para que simplesmente paguem impostos.

De onde nada se espera é que não sai nada mesmo. O contingente de deputados e senadores do Congresso Nacional que produziram essas distorções quase só tem fazendeiros, empresários, pastores e patrões em suas fileiras. Homens brancos, ricos e poderosos, cínicos e inescrupulosos, herdeiros diretos e indiretos dos colonizadores que sempre extraíram ao máximo tudo que puderam e que sempre levaram vantagem em tudo.

Nesse contexto de terra arrasada, muito melhor do que fazer eleições periódicas para escolher parlamentares seria sortear pessoas ao acaso, mas seguindo a distribuição sociodemográfica brasileira. Ao menos teríamos uma representação estatisticamente legítima de Pretos, Pardos, Mulheres, Indígenas, Quilombolas, pessoas LGBTQIA+ e outras minorias atualmente excluídas.

Diante do abismo social que o Brasil insiste em aprofundar, é inspirador olhar para o México, em que o Estado é laico desde 1857, a reforma agrária aconteceu há quase um século e os direitos constitucionais estão sempre na boca do povo. Se um dia decidirmos finalmente fechar as veias abertas da América Latina e nos livrarmos da exploração de todos os tipos de gringos, será pela afirmação de nossa raiz Afro-Indígena, que insiste em verdejar a vida como uma sumaúma na floresta, uma gameleira no cerrado, um cacto no deserto.

Sidarta Ribeiro é pai, capoeirista e biólogo. Tem doutorado em comportamento animal pela Universidade Rockefeller e pós-doutorado em neurofisiologia pela Universidade Duke. Pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, cofundador e professor titular do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Sidarta publicou cinco livros, entre eles O Oráculo da Noite e Sonho Manifesto (Cia. das Letras). Em SUMAÚMA, escreve mensalmente a coluna SementeAR.

Checagem: Plínio Lopes

Revisão ortográfica (português): Valquíria Della Pozza

Tradução para o espanhol: Julieta Sueldo Boedo

Tradução para o inglês: Diane Whitty

Montagem de página e acabamento: Érica Saboya

Edição: Viviane Zandonadi (fluxo e estilo) e Talita Bedinelli (editora-chefa)

Direção: Eliane Brum